El abogado y profesor Rubén Chacón Castro nos comparte un análisis profundo sobre cómo los llamados contratos de carbono y las políticas ligadas a la conservación forestal, como el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y la estrategia REDD+, impactan en los territorios indígenas de Costa Rica.

El texto evidencia que, bajo el discurso de la mitigación climática, pueden esconderse nuevas formas de despojo territorial, limitando la autonomía de los pueblos originarios y subordinando sus prácticas ancestrales a lógicas de mercado. Estas dinámicas, señala el autor, responden a “estrategias globales para apropiarse de los recursos indígenas, frente al derecho de co-administrarlos”.

El análisis advierte que las comunidades indígenas enfrentan presiones crecientes para suscribir contratos que, en la práctica, restringen el acceso a sus propios recursos, transformando el bosque en un bien transable y sometiéndolo a reglas externas. Así, los territorios corren el riesgo de convertirse en “espacios vigilados”, donde se limitan prácticas tradicionales como la quema controlada, la recolección o el pastoreo, en nombre de la conservación y del mercado de carbono.

Este aporte resulta fundamental en un contexto donde Costa Rica se proyecta como líder en descarbonización, pero todavía enfrenta deudas históricas con los pueblos indígenas en materia de territorialidad, consulta previa y autodeterminación.

Contexto internacional y nacional sobre los contratos de carbono

En el plano internacional, los contratos de carbono se inscriben en el marco de los acuerdos climáticos, especialmente desde el Acuerdo de París (2015), que abrió la posibilidad de intercambiar créditos de carbono entre países y empresas. Esto dio impulso a un mercado global que funciona en dos modalidades:

Mercados regulados, bajo marcos legales estrictos como el de la Unión Europea, que establecen topes de emisiones y regulan la compraventa de créditos.

Mercados voluntarios, donde empresas privadas compran créditos para compensar emisiones y mejorar su reputación.

No obstante, experiencias en países como Perú, Colombia, México y la República Democrática del Congo muestran cómo estos contratos han derivado en restricciones a los usos tradicionales del bosque, contratos firmados sin consulta adecuada o con cláusulas que comprometen la autonomía comunitaria por décadas.

En Costa Rica, la situación es compleja. El país ha sido pionero en programas como el PSA y la Estrategia REDD+, que han permitido captar financiamiento internacional (Banco Mundial, Fondo Verde para el Clima). Sin embargo, como explica Chacón, el marco jurídico actual no reconoce a los pueblos indígenas la capacidad plena de negociar créditos de carbono directamente, pues el Estado actúa como intermediario y contabiliza estas reducciones en sus metas nacionales. Esto genera tensiones sobre el principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y sobre el reparto justo de los beneficios.

Aportes claves del análisis

La propiedad indígena es colectiva, inalienable e imprescriptible, reconocida por la Ley Indígena de 1977 y reforzada por el derecho internacional (Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU 2007).

Los contratos de carbono, tal como se están promoviendo, pueden vaciar de contenido ese derecho, imponiendo restricciones externas en territorios donde la relación con el bosque es ancestral y cultural, no solo económica.

La jurisprudencia internacional (como el caso Pueblo Saramaka vs. Surinam, 2007) establece que los Estados deben garantizar participación efectiva, beneficios justos y estudios de impacto independientes antes de permitir proyectos que afecten territorios indígenas.

El principio de adicionalidad cuestiona la legitimidad de muchos contratos: ¿cómo justificar vender créditos de carbono en territorios que históricamente han conservado los bosques sin necesidad de incentivos externos?

Invitación para profundizar

Este artículo de Rubén Chacón Castro abre un debate urgente: ¿qué modelo de conservación y justicia climática queremos para Costa Rica? ¿Uno que consolide la mercantilización de los bosques o uno que reconozca a los pueblos indígenas como actores centrales en la defensa del territorio y del bien común?

Te invitamos a leer el documento completo: Chacón, Ruben (2025) “Los contratos de carbono y la amenaza a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Costa Rica”

Glosario de conceptos claves

Contratos de carbono: Acuerdos mediante los cuales una comunidad o país vende créditos por la reducción o captura de emisiones de CO₂.

Mercado de carbono: Espacio donde se compran y venden créditos de carbono, ya sea de forma regulada o voluntaria.

Pago por Servicios Ambientales (PSA): Programa costarricense que remunera a propietarios de bosques —incluidos territorios indígenas— por conservarlos.

REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques): Estrategia internacional de conservación que también sirve para generar créditos de carbono.

Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI): Derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre proyectos que afecten sus territorios, con información clara, antes de su ejecución y sin presiones.

Adicionalidad: Principio que exige demostrar que las reducciones de emisiones logradas por un proyecto no habrían ocurrido de todas formas.

Territorialidad indígena: Concepción ancestral que une tierra, territorio y recursos en una relación integral, cultural y espiritual.

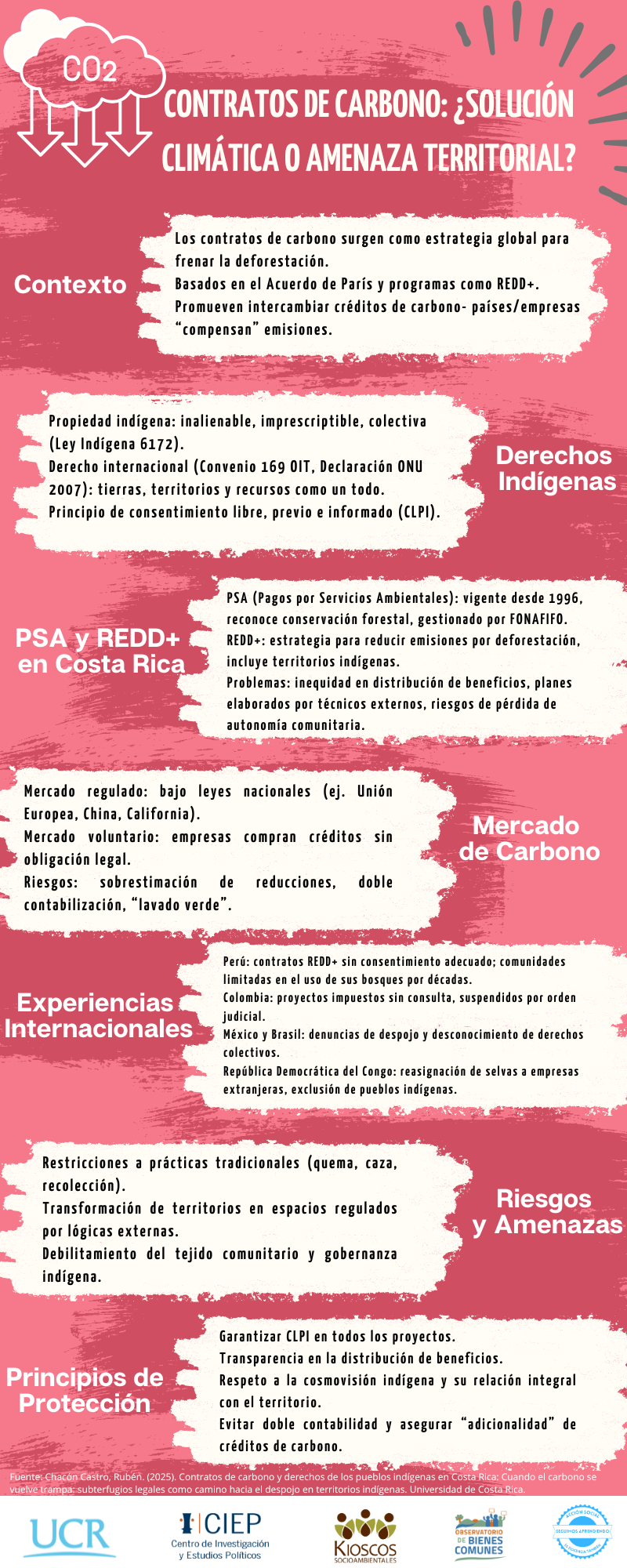

Esta infografía expone los puntos clave sobre los contratos de carbono y su impacto en los territorios indígenas de Costa Rica. Aunque se presentan como herramientas contra el cambio climático, estos mecanismos esconden riesgos de despojo, pérdida de autonomía y restricciones a prácticas tradicionales. El objetivo es visibilizar tanto las oportunidades como las amenazas, y resaltar la importancia de garantizar el consentimiento libre, previo e informado, la justicia climática y el respeto a los derechos colectivos.

Puede descargar la infografía aquí