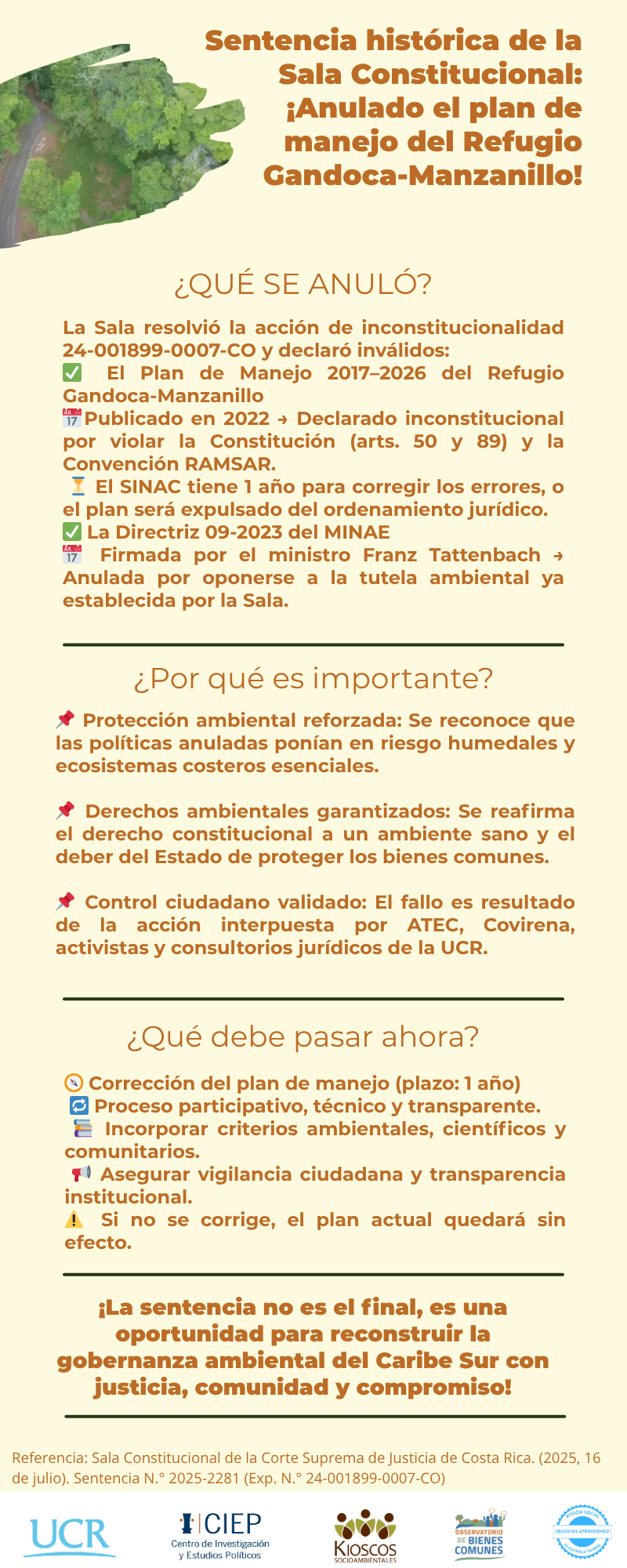

La reciente Sentencia N.° 2025‑2281 de la Sala Constitucional —resultado de la acción presentada por la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), el Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales del Caribe Sur (Covirenas‑Caribe Sur), la activista Selva Baker y la abogada ecologista Silvia Matamoros, elaborada por el abogado, exdiputado y docente José María Villalta junto con estudiantes de los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica— constituye un hito en la protección de los ecosistemas del Caribe Sur. Al declarar inconstitucional el Plan General de Manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo y anular la Directriz N.º 09‑2023 del MINAE, la Sala reafirma principios esenciales del derecho ambiental: el deber de tutela efectiva, el principio de precaución y prevención, así como el respeto a compromisos internacionales como la Convención RAMSAR.

Sin embargo, este logro jurídico no está exento de nuevos retos. La sentencia otorga al SINAC un plazo de un año para corregir los vicios señalados, lo cual deja claro que no basta con eliminar normas inconstitucionales: hace falta un proceso de revisión participativo, técnico y transparente. Esto no será sencillo, pues históricamente los planes de manejo y regulaciones costeras se han elaborado con poca incidencia real de las comunidades locales, generando tensiones entre intereses turísticos e inmobiliarios y el derecho colectivo a un ambiente sano.

En ese marco, la participación ambiental en Costa Rica continúa siendo un terreno en disputa. Aunque existe un marco constitucional sólido, los mecanismos de consulta suelen ser formales y no aseguran que las voces de las distintas comunidades que habitan el territorio influyan de manera efectiva en las decisiones. Esta sentencia obliga a repensar cómo se construyen las políticas de conservación y cómo se rinden cuentas cuando se priorizan intereses privados por encima de los bienes comunes.

De este panorama emergen desafíos concretos:

- Revisar y rediseñar los procesos de participación ambiental para que dejen de ser meras consultas simbólicas y se conviertan en espacios de decisión vinculante.

- Fortalecer la transparencia institucional, garantizando que planes y directrices respondan a criterios técnicos y no a presiones políticas o económicas.

- Establecer garantías de no repetición, revisando otros instrumentos de manejo que puedan presentar vicios similares.

En síntesis, esta sentencia no cierra un capítulo: abre la oportunidad de construir una gobernanza ambiental más justa e inclusiva. El reto es enorme, pero también lo es la posibilidad de renovar la relación entre Estado, comunidades y territorio. Costa Rica tiene ahora la oportunidad de demostrar que el derecho a un ambiente sano no es solo un discurso, sino una práctica viva sostenida en la participación real de quienes cuidan y habitan los ecosistemas.

Implementar el fallo de la Sala Constitucional: entre la vigilancia comunitaria y los obstáculos estructurales

Más allá del plano jurídico, la sentencia N.° 2025‑2281 revela un panorama complejo para su puesta en marcha. Aunque el fallo otorga al SINAC un plazo máximo de un año para subsanar los vicios señalados, llevarlo a la práctica implica superar obstáculos de fondo:

1. Tramas de intereses y presunta colusión institucional: El caso Gandoca‑Manzanillo ha expuesto señalamientos de supuesta corrupción y acuerdos informales entre entidades públicas, empresas privadas y particulares interesados en flexibilizar la protección ambiental. Estos intereses generan resistencias internas y dificultan la creación de instrumentos de manejo alineados con los principios constitucionales y los tratados internacionales.

2. Débil capacidad de las instituciones ambientales: La sentencia también evidencia que, en el mejor de los casos, las entidades responsables han mostrado limitaciones técnicas y políticas para salvaguardar ecosistemas de alto valor. Sin cambios profundos en la gobernanza interna del SINAC y en la rendición de cuentas del MINAE, existe el riesgo de que el nuevo plan de manejo repita las mismas fallas con ajustes apenas superficiales.

3. El papel central del monitoreo y la vigilancia comunitaria: Frente a estas dinámicas, el monitoreo ciudadano ha sido decisivo para visibilizar irregularidades, ocupaciones ilegales y daños al ecosistema. Sin este acompañamiento desde los territorios, muchas de estas prácticas habrían pasado inadvertidas. Implementar el fallo supone institucionalizar esa vigilancia, creando espacios reales para que los habitantes locales supervisen y aporten al diseño de nuevos instrumentos de manejo.

4. Garantías de cumplimiento y no repetición: Finalmente, el reto no termina con un plan de manejo corregido. Se requieren mecanismos para asegurar que, una vez aprobado, se cumpla de forma rigurosa y no se convierta en letra muerta. Esto implica fortalecer la fiscalización, dotar de recursos a las áreas protegidas y garantizar protección efectiva a las personas defensoras, quienes a menudo enfrentan hostigamientos o amenazas.

En pocas palabras: este fallo abre una oportunidad inédita para reconstruir la gobernanza ambiental del Refugio Gandoca‑Manzanillo. Pero esa oportunidad solo se concretará si se enfrentan las prácticas de colusión y se consolidan procesos participativos donde la vigilancia comunitaria, lejos de ser ignorada, sea reconocida como un pilar indispensable para asegurar que las áreas protegidas sigan siendo verdaderos bienes comunes.

Participación comunitaria: clave ante la inercia institucional en la gestión ambiental

La sentencia también confirma algo que las comunidades han denunciado por años: la gestión ambiental no puede descansar únicamente en instituciones que, en el mejor de los casos, han mostrado impotencia para impulsar políticas de conservación sólidas y coherentes.

Aunque el SINAC y el MINAE poseen el mandato legal para administrar estos territorios, su capacidad de acción se ha visto limitada por trámites burocráticos, presiones políticas y económicas, e incluso vacíos técnicos. De estas limitaciones han surgido planes de manejo cuestionables y directrices que —como ahora lo confirma la Sala— vulneran principios constitucionales y compromisos internacionales.

Frente a este panorama, el involucramiento comunitario no es un gesto simbólico, sino una necesidad estructural. Las comunidades locales, que conviven a diario con los ecosistemas, aportan conocimientos prácticos, memoria histórica y vigilancia territorial que el aparato estatal no puede suplir. Su participación efectiva garantiza mayor legitimidad y favorece planes de manejo más realistas, adaptados y sostenibles.

Por ello, es indispensable abrir espacios vinculantes donde personas pescadoras, agricultoras, liderazgos comunales y organizaciones ambientales puedan incidir en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de conservación. No se trata de delegar responsabilidades, sino de reconocer que la protección de los bienes comunes se logra cuando Estado y comunidades trabajan como pares y no desde relaciones verticales que excluyen y desmovilizan.

La sentencia abre un camino para repensar estos procesos. Que no se quede solo en una corrección técnica: debe ser el inicio de una nueva práctica institucional basada en la escucha, la reciprocidad y el compromiso con quienes históricamente han cuidado estos territorios, muchas veces a pesar de la indiferencia oficial.

El futuro de Gandoca‑Manzanillo —y de muchas otras áreas protegidas en Costa Rica— dependerá de la capacidad de articular esa fuerza comunitaria con una institucionalidad que, en vez de frenar, sepa potenciar la defensa de la vida.

Personas defensoras ambientales: entre la vulnerabilidad y la ausencia de garantías

La sentencia de la Sala Constitucional sobre el Refugio Gandoca‑Manzanillo abre una oportunidad para fortalecer la gobernanza ambiental, pero también nos recuerda el lugar de vulnerabilidad en el que se encuentran quienes defienden los territorios. Las personas defensoras ambientales —comunidades locales, liderazgos comunales, activistas y organizaciones de base— han sido fundamentales para denunciar irregularidades, visibilizar daños ecológicos y mantener viva la vigilancia sobre las áreas protegidas.

Sin embargo, realizan esta labor sin contar con garantías mínimas para ejercerla de forma segura. Muchas enfrentan hostigamientos, amenazas veladas, procesos administrativos injustificados o incluso campañas de desprestigio. A esto se suma la falta de reconocimiento institucional: no existen protocolos claros de protección ni marcos legales que les aseguren condiciones adecuadas para sus tareas de monitoreo, denuncia y articulación comunitaria.

Mientras tanto, la institucionalidad ambiental sigue actuando como si la defensa del ambiente fuera una obligación únicamente del Estado, cuando en la práctica son estas personas y comunidades quienes sostienen los territorios día a día. Su vulnerabilidad no solo es personal, sino que afecta la salud misma de los ecosistemas al desincentivar la participación y la denuncia frente a intereses económicos o prácticas ilegales.

En este contexto, se vuelve inevitable señalar una deuda pendiente: la ausencia de ratificación del Acuerdo de Escazú. Este tratado regional fue diseñado precisamente para garantizar el acceso a la información, la participación efectiva en la toma de decisiones ambientales y la protección de quienes defienden el ambiente. Costa Rica, país sede de su firma en 2018, aún no lo ha ratificado, dejando sin consolidar muchas de las garantías que hoy se reclaman.

El camino que abre la sentencia será incompleto mientras no existan mecanismos legales y efectivos para proteger y reconocer a las personas defensoras. Ratificar Escazú no es solo un gesto político; es una necesidad urgente para que la defensa de la vida y del territorio deje de ser un riesgo asumido en soledad y se convierta en una tarea colectiva respaldada por el Estado y la ley.

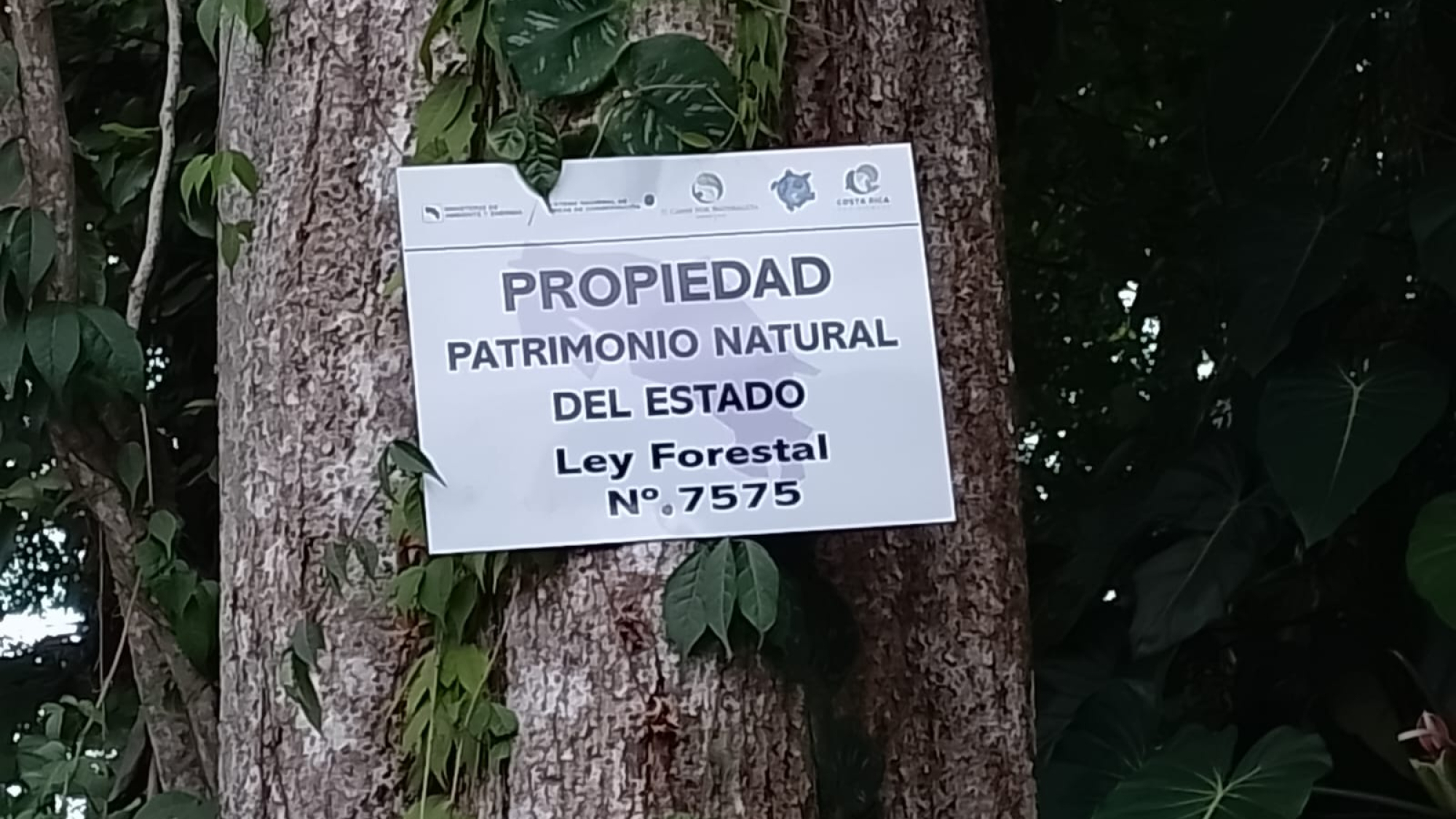

Crédito imagenes: Semanario Universidad

El 16 de julio de 2025, la Sala Constitucional de Costa Rica emitió la sentencia N.° 2025-2281, que declara inconstitucional el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (2017–2026) y la Directriz N.º 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía. Esta decisión representa un precedente clave en la defensa de los ecosistemas costeros del Caribe Sur y reafirma el deber del Estado de garantizar el derecho a un ambiente sano. La infografía que aquí presentamos resume los principales elementos. Esta herramienta busca facilitar la comprensión ciudadana del caso y apoyar los procesos de vigilancia y participación ambiental desde los territorios.

La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

Sentipensar: unir razón y corazón para entender y transformar la realidad.

Sentipensar: unir razón y corazón para entender y transformar la realidad.