Pueden escuchar nuestra entrevista aquí

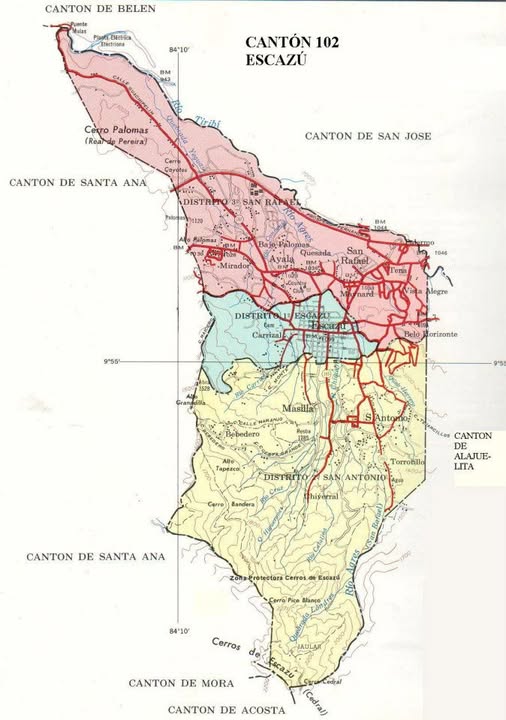

El pasado sábado 21 de febrero visitamos esta comunidad y conversamos con Pedro Martínez de Calle Alvarez, con el propósito de conocer de primera mano las vivencias cotidianas que enfrentan ante el abandono en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Entre las principales preocupaciones se encuentra la situación del camino: aunque la comunidad se ubica a menos de 300 metros del centro, esta vía constituye la única salida pública y se vuelve intransitable cuando el río crece, provocando inundaciones que incomunican a las familias. Esta condición afecta de manera especial a las personas adultas mayores y no es un hecho aislado ni reciente, sino una problemática persistente que evidencia la urgencia de abordar el territorio desde una perspectiva integral de gestión del riesgo.

Primeras impresiones del territorio y la vida comunitaria

El recorrido permitió reconocer una comunidad que, pese a las dificultades, ha sabido construir fuertes redes de apoyo. Más allá de las carencias materiales, se trata de un espacio de cuido mutuo, donde las personas se miran entre sí, conversan, se acompañan y expresan con cariño que es un lugar tranquilo, en el que se sienten bien. En momentos de llenas, la preocupación no se limita a la propia vivienda: las vecinas y vecinos están atentos a lo que ocurre en la casa contigua, corren a ayudarse y activan prácticas solidarias que sostienen la vida colectiva incluso en contextos de emergencia.

De la emergencia a la organización comunitaria

En este proceso, la comunidad ha venido dando un paso importante: pasar del cuido y la atención en la emergencia a la búsqueda activa de visibilización de su situación. Desde hace aproximadamente un año, vecinas y vecinos han iniciado esfuerzos de organización comunitaria orientados a incidir públicamente, gestionar espacios de participación y abrir canales de diálogo que les permitan transformar y mejorar sus condiciones de vida. Este tránsito expresa una decisión colectiva de no permanecer únicamente en el lugar de la vulnerabilidad o la espera, sino de asumirse como protagonistas de su propio desarrollo, con voz, propuesta y capacidad de incidencia sobre el territorio que habitan.

Construir vida digna desde el territorio

Las acciones comunitarias que emergen en este territorio no se limitan a responder a la emergencia, sino que expresan una apuesta cotidiana por la construcción de una vida digna. El cuido mutuo, la preocupación compartida por las personas adultas mayores, la disposición a acompañarse en momentos de dificultad y la decisión de organizarse para incidir reflejan una forma de habitar el territorio donde la vida se coloca en el centro. Estas prácticas muestran que la dignidad no se reduce a condiciones materiales, sino que también se construye a partir de relaciones de solidaridad, reconocimiento y responsabilidad colectiva frente a los riesgos que amenazan la vida común.

Gestión del riesgo: entre la experiencia comunitaria y la responsabilidad institucional

Esta experiencia pone en evidencia una disyuntiva central en las prácticas de gestión del riesgo. Por un lado, las respuestas comunitarias surgen desde el conocimiento del territorio y de las relaciones cotidianas, dando lugar a esquemas de atención construidos entre vecinas y vecinos para enfrentar la vulnerabilidad. Estas prácticas, basadas en la solidaridad y el cuido mutuo, han permitido responder de manera inmediata a situaciones que se repiten en el tiempo y que forman parte de la experiencia vivida de la comunidad.

Por otro lado, esta misma capacidad organizativa es también un llamado de atención a las instituciones. La gestión del riesgo no puede descansar únicamente en el esfuerzo comunitario ni en la buena voluntad de quienes habitan el territorio. Estas prácticas requieren ser reconocidas, fortalecidas y complementadas por enfoques institucionales que asuman su responsabilidad, garanticen la inversión necesaria y aseguren mejores condiciones de infraestructura. Solo así será posible reducir la vulnerabilidad sin desgastar los tejidos comunitarios que, día a día, sostienen el cuido de la vida.

¿Por qué hablar de esto?

La intención de estos espacios de intercambio no es acarrear responsabilidades individuales ni señalar a una institución en particular. Más bien, busca evidenciar cómo una lógica institucional acumulada a lo largo de los años ha ido produciendo espacios de abandono que, aun cuando existen personas interesadas en incidir y transformar estas condiciones, no siempre logra reconocer ni responder a las realidades concretas de las comunidades. Estos encuentros aspiran a abrir un diálogo necesario para repensar las formas de gestión, desde el reconocimiento de la experiencia territorial y el compromiso con el cuido de la vida.