Esta nota es una invitación a leer Laboratorio favela, una obra clave para comprender cómo la violencia estatal, el racismo estructural y el punitivismo atraviesan nuestras democracias desiguales. Desde los territorios populares de Río de Janeiro, Marielle Franco articula investigación y compromiso político para repensar la seguridad, la democracia y el derecho a la ciudad desde la defensa de la vida.

Descargá el libro Laboratorio favela publicado por Tinta Limón

La reciente condena por el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes marca un hito judicial importante, pero no clausura el debate político que su vida y su muerte siguen abriendo. Marielle no fue solo una víctima de la violencia política en Brasil: fue una pensadora crítica de la seguridad, del Estado y de la democracia en contextos atravesados por desigualdad, racismo y militarización de la vida cotidiana.

Desde su experiencia como mujer negra, favelada, lesbiana y concejala de Río de Janeiro, denunció con claridad el avance de un Estado punitivo que sustituye derechos por castigo y políticas sociales por control armado. En sus investigaciones y discursos mostró cómo la llamada “guerra contra las drogas” opera, en realidad, como una guerra contra los pobres, legitimada por el miedo, el racismo y un discurso de orden que naturaliza la muerte de ciertos cuerpos.

Seguridad, desigualdad y autoritarismo cotidiano

El pensamiento de Marielle interpela directamente a nuestras sociedades actuales, cada vez más desiguales y tentadas por respuestas punitivistas frente a conflictos sociales complejos. Allí donde el Estado se retira en materia de salud, educación o vivienda, suele reaparecer con fuerza en forma de policía, cárceles y vigilancia. La seguridad deja de pensarse como cuidado de la vida y se redefine como administración del miedo.

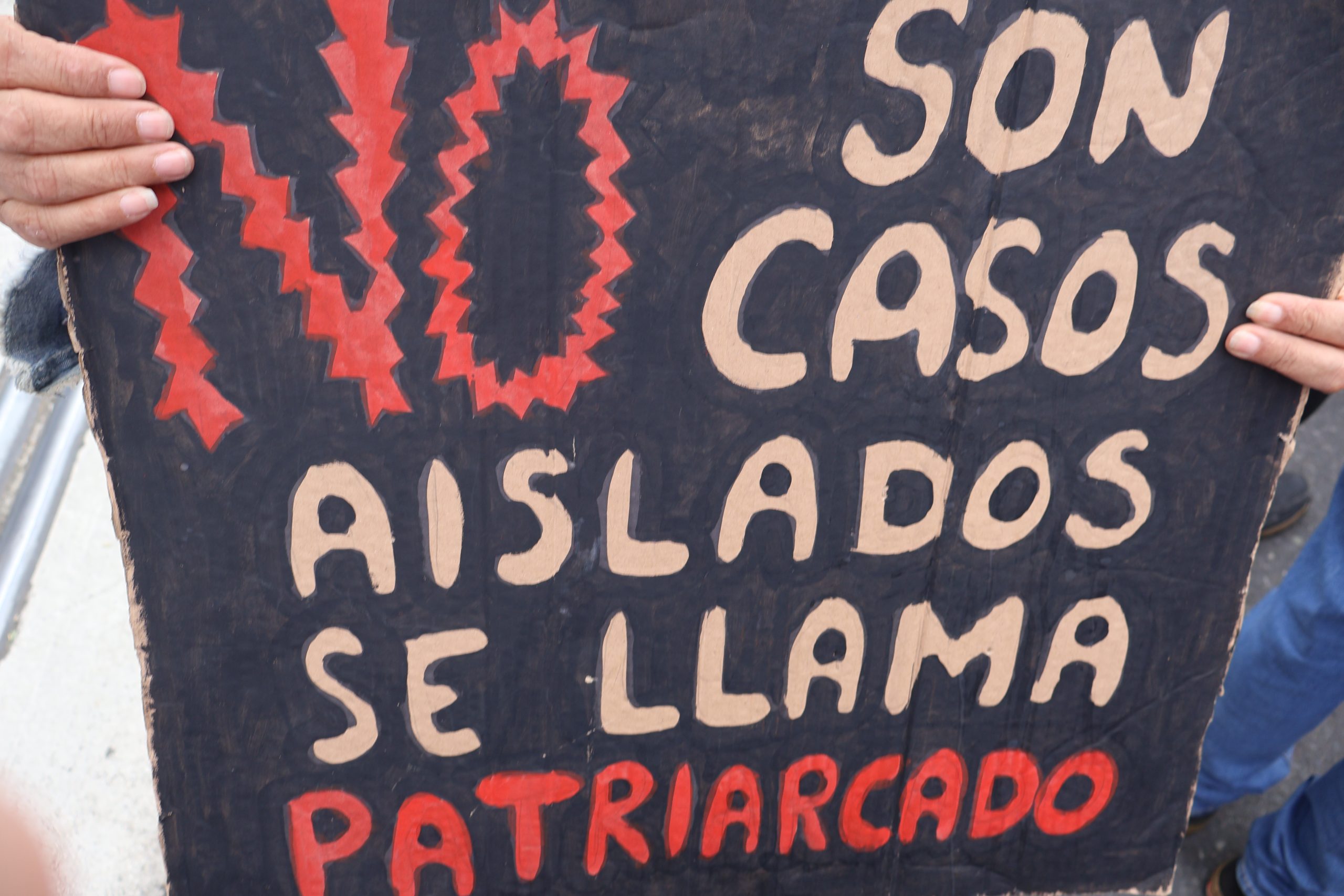

Marielle advirtió que estas políticas no solo afectan a las periferias urbanas: erosionan el pacto democrático en su conjunto. Cuando una parte de la sociedad acepta la suspensión de derechos para “otros”, se habilita un modelo de democracia frágil, selectiva y profundamente excluyente. Esta deriva autoritaria no se impone únicamente desde arriba: se construye cotidianamente cuando el castigo sustituye a la justicia social como horizonte político.

Territorio, vida y democracia

Desde esta mirada crítica, Marielle propone un desplazamiento fundamental: pensar la democracia desde los territorios. Lejos de una mirada victimista sobre las favelas, las reivindicó como espacios de potencia política, organización comunitaria y producción de vida. Su apuesta fue articular la lucha institucional con la autoorganización social, defendiendo el derecho a la ciudad frente a su mercantilización y militarización.

Recordarla hoy implica más que exigir justicia penal: supone preguntarnos qué modelos de seguridad estamos legitimando, qué violencias se normalizan en nombre del orden y qué lugar ocupan las vidas periféricas en nuestras democracias. En tiempos de endurecimiento discursivo y respuestas simplistas a problemas estructurales, su pensamiento sigue siendo una herramienta crítica para imaginar sociedades menos desiguales, menos punitivas y más profundamente democráticas.

El Estado penal y la “pacificación” como forma de guerra

Uno de los aportes más potentes de su trabajo es el análisis de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) como expresión concreta del Estado penal. Lejos de representar una política de cuidado, la “pacificación” aparece como una estrategia de ocupación militar de territorios pobres, sostenida por un discurso de seguridad que legitima la suspensión cotidiana de derechos.

Marielle muestra cómo estas políticas no resuelven las causas de la violencia, sino que la administran selectivamente, normalizando el uso letal de la fuerza contra poblaciones racializadas y empobrecidas. La seguridad se convierte así en una tecnología de control territorial y social, antes que en una política de protección de la vida.

Racismo estructural y gestión diferencial de la vida

El análisis se profundiza al mostrar que la violencia estatal en Río de Janeiro no es un exceso ni una desviación, sino una práctica estructural atravesada por el racismo. Jóvenes negros de las favelas son construidos como enemigos internos, cuerpos prescindibles en nombre del orden y la estabilidad.

Marielle insiste en que no hay neutralidad posible en estas políticas: la seguridad pública define quién merece vivir y quién puede morir sin escándalo social. Esta gestión diferencial de la vida revela una democracia profundamente jerarquizada, donde la igualdad formal convive con la desprotección sistemática de ciertos sectores sociales.

Ciudad mercancía versus derecho a la ciudad

Otro eje central de su pensamiento es la crítica a la ciudad concebida como empresa. La militarización de las favelas se articula con proyectos inmobiliarios, turísticos y de “revitalización urbana” que expulsan a poblaciones históricas. La seguridad funciona como condición para el negocio: limpiar territorios, disciplinar cuerpos y allanar el camino a la mercantilización del espacio urbano.

Frente a ello, Marielle defiende el derecho a la ciudad como derecho a permanecer, a decidir y a producir vida en el territorio. No se trata solo de acceso a servicios, sino de participación real en las decisiones que afectan los espacios donde se vive.

Favela como potencia política y comunitaria

Contra las miradas que reducen la favela a carencia o amenaza, Laboratorio favela la presenta como espacio de organización, saberes y resistencias. Marielle recupera experiencias comunitarias, culturales y políticas que disputan el sentido de la seguridad y la democracia desde abajo.

Su apuesta no fue romantizar la precariedad, sino reconocer la capacidad colectiva de las periferias para producir alternativas frente a la violencia estatal y el abandono institucional. Allí donde el Estado aparece solo para castigar, emergen prácticas de cuidado, solidaridad y organización que sostienen la vida.

Democracia bajo asedio y bienes comunes sociales

El asesinato de Marielle no puede separarse del contexto que ella misma denunció: el debilitamiento del pacto democrático, la normalización del autoritarismo y la aceptación social de la violencia como herramienta política. Su pensamiento funciona hoy como una advertencia para América Latina: cuando la desigualdad se gobierna con castigo y miedo, la democracia se vacía de contenido.

Desde esta trayectoria, repensar los bienes comunes sociales —la seguridad, la ciudad, los territorios, la democracia misma— se vuelve una tarea urgente. Marielle nos invita a comprenderlos no como mercancías ni como privilegios, sino como construcciones colectivas orientadas al cuidado de la vida. Leerla hoy es, en ese sentido, una forma de disputar el sentido común punitivo y de defender una democracia que ponga en el centro la dignidad, la justicia y la vida de todas las personas.

Pistas para leer el pensamiento de Marielle Franco

Para profundizar en estas reflexiones, resulta útil detenerse en algunos conceptos centrales del pensamiento de Marielle Franco. Más que categorías teóricas abstractas, se trata de herramientas políticas construidas desde la experiencia territorial y la investigación crítica, que permiten comprender cómo operan hoy la seguridad, la desigualdad y el poder en nuestras democracias. La siguiente tabla ofrece un acercamiento sintético a estos ejes, facilitando la lectura y el diálogo con los debates actuales.

| Concepto clave | ¿Qué nos propone Marielle Franco? | ¿Por qué interpela hoy? |

|---|---|---|

| Estado penal | Un Estado que reduce derechos sociales y refuerza el castigo, la policía y las cárceles como forma de gobernar la desigualdad. | Porque muchas democracias gestionan la exclusión con represión en lugar de justicia social. |

| Pacificación | Discurso que encubre la ocupación militar de las favelas y la suspensión cotidiana de derechos. | Ayuda a cuestionar políticas de “mano dura” presentadas como soluciones técnicas. |

| Guerra contra los pobres | La llamada guerra contra las drogas funciona como guerra selectiva contra cuerpos racializados y territorios empobrecidos. | Permite leer críticamente el uso del miedo para legitimar violencia estatal. |

| Racismo estructural | Eje central de la violencia: define quién es sospechoso, quién es descartable y quién merece protección. | Explica por qué la violencia no se distribuye de forma neutral en la sociedad. |

| Favela como potencia | Territorio de organización, saberes, creatividad política y vida comunitaria, no solo de carencias. | Rompe con miradas estigmatizantes sobre periferias y territorios populares. |

| Ciudad mercancía | La ciudad gestionada como negocio, donde la seguridad prepara el terreno para la especulación. | Dialoga con procesos de gentrificación y expulsión en América Latina. |

| Derecho a la ciudad | Derecho a habitar, decidir y producir vida en el territorio, más allá del mercado. | Plantea una democracia urbana centrada en la vida y no en la rentabilidad. |

| Democracia en riesgo | La aceptación de la violencia estatal debilita el pacto democrático desde dentro. | Advierte sobre democracias formales que toleran exclusiones profundas. |