Playa Pa…

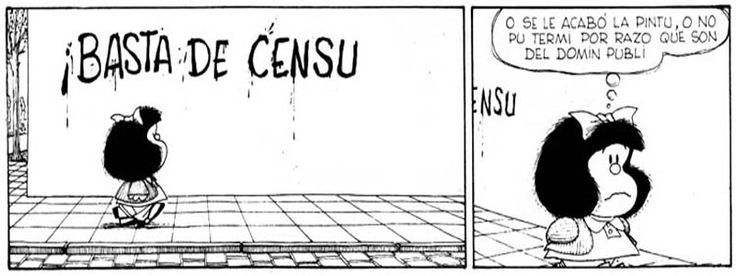

Perdón, no podemos terminar esa palabra. No porque no sepamos cómo se escribe, sino porque ahora mencionar cierto proyecto turístico del norte del país podría implicar una querella por difamación. Así que, para no correr riesgos, mejor nos referiremos a él como Playa Pa…, El Proyecto Innombrable o simplemente Él-que-no-debe-ser-nombrado.

Resulta que ahora opinar, criticar o simplemente preguntar en redes sociales podría salirle caro a quienes no tengan a mano un buen buffet de abogados. Cuatro creadores de contenido lo están aprendiendo por las malas, tras recibir querellas del megaproyecto turístico que, curiosamente, tiene más ganas de limpiar su imagen que las costas que quiere ocupar.

Bienvenidas y bienvenidos a la era de las SLAPP: esas acciones judiciales que no se usan para ganar juicios, sino para ganar silencios. Porque el punto no es demostrar que se tiene la razón, sino que nadie más se atreva a alzar la voz. Y si hay que lanzar unas cuantas demandas ejemplarizantes para lograrlo, pues se hace. Así, mientras las comunidades se preguntan quién defiende sus derechos, otros perfeccionan el arte de defender su «honor corporativo» en tribunales.

Silencio incómodo, ansiedad en redes, y autocensura colectiva: el nuevo paisaje turístico que se extiende más allá de las playas. Playa Pa… perdón, ya no podemos continuar esta oración.

Una mirada a las SLAPP en Costa Rica

En Costa Rica, cada vez con más frecuencia, personas que alzan la voz sobre temas de interés público —como la protección ambiental, el acceso al agua, el uso del territorio o los megaproyectos turísticos— enfrentan acciones judiciales bajo la figura de querellas por difamación o calumnias. Detrás de estos procesos, muchas veces se esconde un patrón más preocupante: el uso del sistema judicial como herramienta para amedrentar y censurar a quienes participan en la vida democrática con espíritu crítico.

Este fenómeno ha sido particularmente notorio en territorios de alta presión inmobiliaria, como las zonas costeras del Pacífico norte, donde comunidades, personas jóvenes y creadoras de contenido han comenzado a denunciar públicamente el avance de proyectos turísticos en territorios sensibles, sin información clara ni participación real. En estos lugares, donde el mar y la montaña todavía son bienes comunes, las alertas ciudadanas no siempre son bien recibidas por quienes tienen intereses comerciales en juego.

A nivel internacional, este fenómeno se conoce como Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, o SLAPP por sus siglas en inglés (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Estas demandas suelen ser interpuestas por actores con poder económico o político contra comunicadores, activistas, académicos, defensoras de derechos humanos o personas que usan redes sociales para hacer preguntas incómodas. El objetivo no es necesariamente ganar en los tribunales, sino desgastar emocional, social y económicamente a quienes cuestionan el poder.

Aunque en Costa Rica todavía no existe una legislación específica que reconozca y frene las SLAPP, los indicios son cada vez más claros: acciones judiciales contra personas que cuestionan concesiones en zonas costeras, denuncian posibles impactos ambientales, o simplemente expresan preocupación por la forma en que se toman decisiones sobre el territorio. En algunos casos, lo que comienza como una pregunta legítima termina convertido en un proceso legal con implicaciones serias.

El riesgo de estas demandas no está solo en su desenlace, sino en su efecto paralizante. Cuando alguien recibe una notificación judicial por opinar sobre temas de interés público, muchas otras personas optan por callar. Es el fenómeno del “enfriamiento del discurso”: se instala el miedo a hablar, a exigir explicaciones, a ejercer el derecho a la crítica. Se pierde el debate público, se empobrece la democracia.

Las SLAPP suelen presentarse como una defensa del “honor” o del “buen nombre”, pero en la práctica limitan el derecho colectivo a cuestionar los proyectos que afectan al país. En lugar de abrir caminos al diálogo o al esclarecimiento de los hechos, buscan imponer el silencio mediante el peso de los tribunales. Especialmente preocupante es cuando se dirigen contra personas sin poder económico ni redes legales, que se expresan desde la comunidad, la experiencia vivida o el compromiso ambiental.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2024) o el Relator Especial de Naciones Unidas (2023) sobre la libertad de expresión ya han advertido sobre los efectos nocivos de estas prácticas. En distintas regiones del mundo —Europa, Estados Unidos, América Latina— se ha empezado a legislar para evitar que se abuse de las figuras de difamación y calumnia como forma de censura legal. Algunas reformas incluso permiten a los jueces desechar de forma anticipada las demandas que claramente buscan silenciar el debate público.

En Costa Rica, es momento de abrir esta conversación. ¿Cómo proteger a quienes alzan la voz desde las playas, los ríos, las montañas? ¿Cómo garantizar el derecho a denunciar sin que eso implique una amenaza legal? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a la judicialización de la participación ciudadana?

Defender el derecho a hablar, a preguntar y a exigir explicaciones no debería ser motivo de persecución. Por el contrario, es parte esencial de una sociedad democrática. Reconocer y prevenir las SLAPP no es solo una tarea legal, sino un compromiso ético con la libertad, la transparencia y la defensa de los territorios.

Desigualdad de poder: cuando el capital demanda y las comunidades resisten

Uno de los aspectos más alarmantes de las SLAPP es la enorme desigualdad de poder entre quienes las interponen y quienes las enfrentan. No se trata de simples disputas entre iguales, sino de un desequilibrio estructural en el que consorcios empresariales, grupos económicos o fondos de inversión con acceso privilegiado a abogados, medios y redes de influencia, activan mecanismos legales contra personas individuales, colectivos o comunidades que cuentan con recursos limitados y, en muchos casos, con escasa protección institucional.

Para una empresa transnacional o un fideicomiso inmobiliario, una querella puede ser una estrategia más dentro de su lógica operativa. Para una persona activista, una defensora ambiental o una creadora de contenido, puede significar el colapso emocional, financiero y reputacional. El solo hecho de recibir una demanda implica contratar abogados, asistir a audiencias, pagar costos judiciales, y cargar con la angustia de enfrentar un proceso penal sin las mismas garantías de resguardo que tiene el capital corporativo.

Además, esta desigualdad no es solo económica. Es también informativa y simbólica. Mientras los grandes capitales tienen capacidad para moldear la opinión pública a través de campañas, relaciones públicas o publicidad, las comunidades acceden a plataformas más modestas, como redes sociales, radios locales o intervenciones en espacios públicos. Pero incluso estos canales alternativos de expresión están siendo vigilados y, como vemos, judicializados.

En este contexto, las SLAPP se convierten en una forma de violencia estructural encubierta en procesos legales, donde el poder económico busca disciplinar la disidencia. A menudo, estas acciones van acompañadas de narrativas que acusan a las comunidades de “desinformar”, “atacar la inversión” o “frenar el desarrollo”, cuando en realidad lo que hacen es ejercer un derecho legítimo a cuestionar y a proteger los territorios y los bienes comunes.

La pregunta de fondo es: ¿puede haber verdadera democracia cuando la crítica se penaliza y cuando el acceso a la justicia está condicionado por el poder adquisitivo? Reconocer esta asimetría es clave para construir mecanismos que equilibren la balanza, garanticen el derecho a la participación pública y protejan a quienes defienden los intereses colectivos desde posiciones de vulnerabilidad.

En definitiva, la lucha contra las SLAPP no es solo un asunto jurídico, sino una defensa del derecho a la palabra en contextos de desigualdad. Y, como sociedad, no podemos permitir que el miedo a ser demandadas o demandados se convierta en una barrera para la acción colectiva.

Presiones económicas y políticas detrás de la no ratificación del Acuerdo de Escazú

Justamente en contextos como los denunciados —zonas costeras del Pacífico norte, afectadas por megaproyectos turísticos y presiones inmobiliarias— es donde el Acuerdo de Escazú hubiera significado una herramienta clave para proteger la participación ciudadana y el derecho a la información ambiental.

Sin embargo, sectores económicos y políticos con intereses vinculados a estos desarrollos presionaron para que Costa Rica no ratificara el tratado. La preocupación principal de estos actores radica en que Escazú exige una mayor transparencia, consulta previa y protección a las personas defensoras del ambiente, condiciones que pueden limitar la rapidez o facilidad con la que se ejecutan proyectos con gran impacto territorial.

Esta resistencia refleja un choque entre modelos de desarrollo económico basados en la concentración del poder y la opacidad, y la creciente demanda social por democracia ambiental, justicia y respeto a los derechos humanos.

La falta de ratificación de Escazú no solo es un obstáculo para quienes defienden sus territorios, sino también una señal clara de que el poder económico sigue teniendo una gran influencia en las decisiones políticas que afectan el derecho a la participación y a la protesta.

Es en este contexto donde cobran aún más relevancia las denuncias ciudadanas, y también la necesidad de contar con mecanismos efectivos para evitar que la judicialización —como sucede con las SLAPP— se convierta en una forma más de silenciar la crítica legítima.

El Acuerdo de Escazú y la urgencia de su aprobación en Costa Rica

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional firmado por países de América Latina y el Caribe en 2018, con el objetivo de garantizar derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente y la participación pública. Entre sus principales pilares están:

El acceso a la información ambiental, para que cualquier persona conozca los proyectos y decisiones que afectan el territorio y el ambiente.

El derecho a participar en la toma de decisiones ambientales, asegurando procesos transparentes y justos.

La protección efectiva a las personas defensoras del ambiente, evitando agresiones, amenazas o judicializaciones injustas.

Costa Rica fue el país anfitrión donde se firmó el tratado, lo que dio esperanza a muchas comunidades y activistas comprometidos con la defensa de sus territorios. Sin embargo, a pesar de la importancia del Acuerdo, hasta la fecha el país no lo ha ratificado formalmente.

Esta falta de aprobación tiene implicaciones directas y preocupantes en casos como los denunciados en zonas costeras y territorios con conflictos socioambientales. Sin el marco del Acuerdo de Escazú, Costa Rica carece de obligaciones claras y mecanismos robustos para:

- Prevenir que las SLAPP sean usadas como estrategia para amedrentar y silenciar a quienes denuncian impactos ambientales.

- Proteger legal y materialmente a las personas defensoras de derechos ambientales, especialmente en contextos donde enfrentan poderosos intereses económicos.

- Garantizar la transparencia y participación efectiva de la ciudadanía antes, durante y después de la aprobación de proyectos que afectan al medio ambiente.

En definitiva, la no ratificación de Escazú significa que Costa Rica se queda sin una herramienta internacional valiosa para fortalecer la democracia ambiental y proteger a quienes hacen uso legítimo de su derecho a la crítica y denuncia.

La comunidad nacional e internacional ha señalado la urgencia de que Costa Rica apruebe el Acuerdo, para que pueda contar con los estándares y compromisos necesarios que garanticen la seguridad, participación y acceso a la información ambiental para todas las personas.

Ratificar Escazú no es solo un acto formal: es un compromiso con la vida, la justicia ambiental y el derecho a la voz en defensa del territorio. Sin ese compromiso, quienes denuncian quedan más vulnerables ante las amenazas legales y la criminalización de la protesta.

Estándares internacionales y llamados a actuar

Lo que hoy enfrentan defensoras, creadores de contenido y comunidades organizadas en Costa Rica no es un fenómeno aislado ni inédito. En diversos países, la sociedad civil y organismos internacionales han alertado sobre el uso creciente de demandas judiciales como herramienta para silenciar la participación pública. Frente a este patrón preocupante, se han comenzado a construir estándares legales y éticos que buscan frenar la judicialización de la crítica legítima.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha señalado que las SLAPP constituyen una forma de violencia estructural que amenaza el derecho a la libertad de expresión y a la participación democrática. En una audiencia pública celebrada en julio de 2023, la CIDH escuchó a organizaciones de toda América Latina que denunciaron el uso de querellas penales como forma de intimidación legal. A raíz de ello, se solicitó la elaboración de un informe temático y el desarrollo de estándares regionales contra este tipo de prácticas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto. En el caso Palácio vs. Ecuador (2020), reconoció que el uso reiterado de procesos judiciales contra personas que critican el poder constituye un abuso del sistema legal y una amenaza a la democracia. Esta jurisprudencia resulta especialmente relevante para países como Costa Rica, donde persisten figuras penales como la difamación y la calumnia, a menudo utilizadas en contextos de disputa territorial o ambiental.

A nivel global, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión ha advertido que las SLAPP socavan el debate público, desalientan la vigilancia ciudadana sobre el poder y refuerzan dinámicas de censura disfrazadas de litigio legítimo. En su informe de 2023, llamó a los Estados a adoptar mecanismos para desechar rápidamente este tipo de demandas y garantizar protección a quienes ejercen su derecho a expresarse.

Incluso en el contexto costarricense, casos como el del periodista Mauricio Herrera Ulloa —condenado por difamación y posteriormente absuelto por la Corte IDH— han demostrado que el uso punitivo del derecho penal en materia de expresión no solo es incompatible con los estándares interamericanos, sino que tiene efectos nocivos sobre la libertad de prensa y el derecho a la información.

Estas referencias, lejos de ser abstractas o lejanas, ofrecen un marco concreto para comprender la gravedad del uso de SLAPP en nuestro país. Nos muestran que la defensa del derecho a la crítica no es un lujo, sino una obligación democrática. Y que frente al desequilibrio de poder entre quienes cuestionan y quienes tienen el poder económico para demandar, corresponde al Estado garantizar reglas claras, procesos justos y espacios seguros para que todas las voces puedan ser escuchadas sin miedo.

Referencias

ARTICLE 19 y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Resumen de audiencia pública sobre SLAPP en América Latina (187º período de sesiones, 12 julio 2023). CIDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004, 2 de julio). Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica: Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Serie C No. 107). Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf

Corte IDH. (2020). Caso Palácio y otros vs. Ecuador: Derechos y garantías de libertad de expresión.

JURIST. (2009). Illegitimate restrictions on freedom of expression in Costa Rica. Recuperado de https://www.jurist.org/commentary/2009/12/costa-rica-illegitimate-restrictions-on/?utm_source=chatgpt.com

Media Defence y ARTICLE 19. (2022). SLAPPs en América Latina: análisis regional.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. (2021). Declaración conjunta sobre desestimiento sumario de demandas por difamación en asuntos públicos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp globalfreedomofexpression.columbia.edu+6policehumanrightsresources.org+6hchr.org.mx+6oas.org+13oas.org+13oas.org+13

Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2023). Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Recuperado de https://www.refworld.org/es/pdfid/5c6b33774.pdf ohchr.org+5refworld.org+5documents.un.org+5

Comisión Interamericana de Derechos Humanos & Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. (2024). Informe anual sobre la libertad de expresión en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2024/IA2024_spa.pdf