Esta semana, los reportes de Philippe vangoidsenhoven sobre la costa caribeña dejan una sensación ambivalente. Cuatro episodios que, entre victorias parciales y reincidencias frustrantes, confirman que la lucha por el ambiente es una batalla de resistencia: una de cal y otra de arena.

Caso 1: Acción rápida que sorprende

En este primer caso se trató del intento de construcción de un puente sobre una quebrada, precedido por chapeas en los lados, como se observan en las fotos. La denuncia activó un proceso poco usual: en menos de un mes las autoridades inspeccionaron, remitieron a Fiscalía y ordenaron paralizar la obra. Philippe lo celebró con sorpresa: “ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau”. Normalmente, los casos tardan meses en llegar siquiera a inspección, pero esta vez la intervención fue oportuna.

Este resultado cobra aún más valor si se recuerda el antecedente: más de un año antes se habían presentado 12 denuncias sobre esta misma área, sin que se realizara ninguna inspección. Philippe relata que, al revisar después de tanto tiempo, comprobó que no se había actuado. Su nueva denuncia fue la que finalmente activó las inspecciones.

El contraste con procesos anteriores es abismal: antes, una denuncia podía quedar dormida más de un año; esta vez, en apenas tres semanas, ya estaba en Fiscalía. Este ejemplo demuestra que, cuando existe voluntad institucional y compromiso ciudadano, la ley puede aplicarse de manera efectiva, protegiendo los ecosistemas antes de que el daño se vuelva irreversible. Además, resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento ambiental, para que más casos puedan replicar este tipo de éxito.

Caso 2: La historia sin fin en Playa Negra

Este segundo caso corresponde al seguimiento en las cercanías de Flor de China, donde en varias ocasiones se ha denunciado la construcción y el relleno en zona pública, situación que ya hemos documentado anteriormente. Los árboles del sitio están señalizados como patrimonio natural del Estado, rótulos colocados gracias a las gestiones de Philippe tras una denuncia presentada ante la Fiscalía. Este hecho refuerza aún más la ilegalidad de las obras.

Pese a ello, Philippe reporta: “Hoy voy a ver la mañana y abrieron otra vez en una parte de ese material y tirar más material. ¿Qué es eso?”. Lo más grave es que la Ley de Zona Marítimo Terrestre sigue sin aplicarse, pese a que la construcción se ubica dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria y carece de plan regulador. La obra reincide una y otra vez, desatendiendo denuncias previas; la tibieza en las órdenes de paralización se suma a la evidencia acumulada que confirma la ilegalidad del relleno.

“Es una película de nunca terminar, no tiene fin”, resume Philippe, expresando la frustración de ver cómo lo que debería estar protegido permanece en riesgo. La alegría por los avances ciudadanos se opaca frente a la continuidad de las obras ilegales, que reanudan actividades de relleno como si nada hubiera pasado.

A esto se suma un factor estructural: la presunta corrupción dentro de las instituciones competentes, que en lugar de frenar las irregularidades parece encubrirlas o permitir su continuidad. Esa falta de control no solo impide que los logros ciudadanos se consoliden, sino que genera la sensación de que cada paso adelante se diluye con dos hacia atrás, dejando en riesgo la zona, su patrimonio natural y la confianza de la comunidad en la protección efectiva de los espacios públicos.

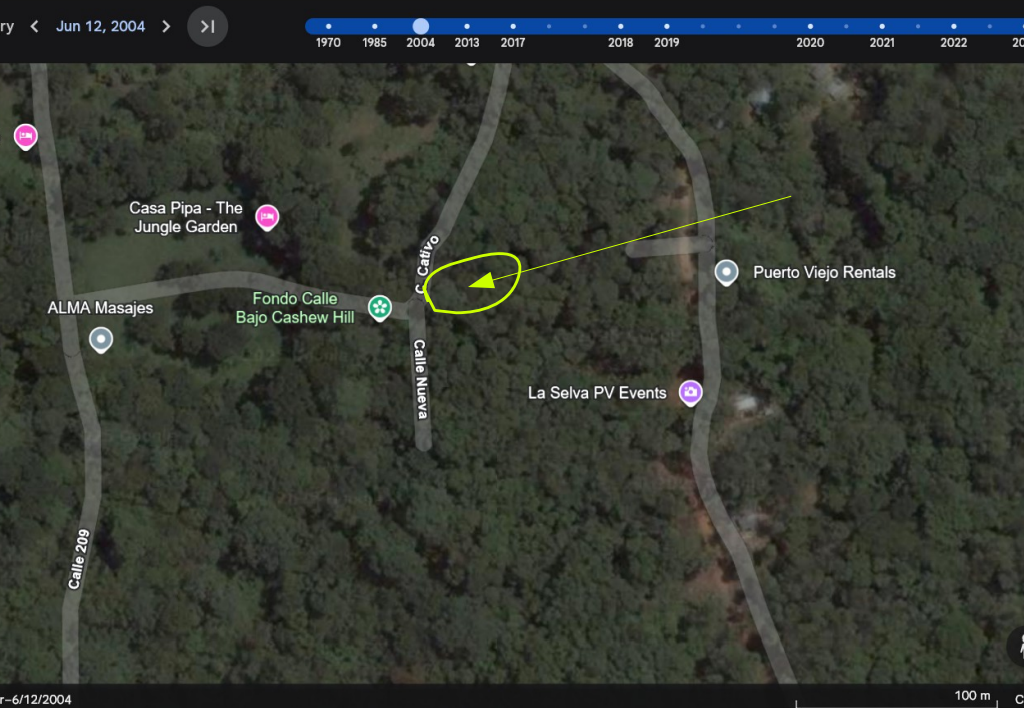

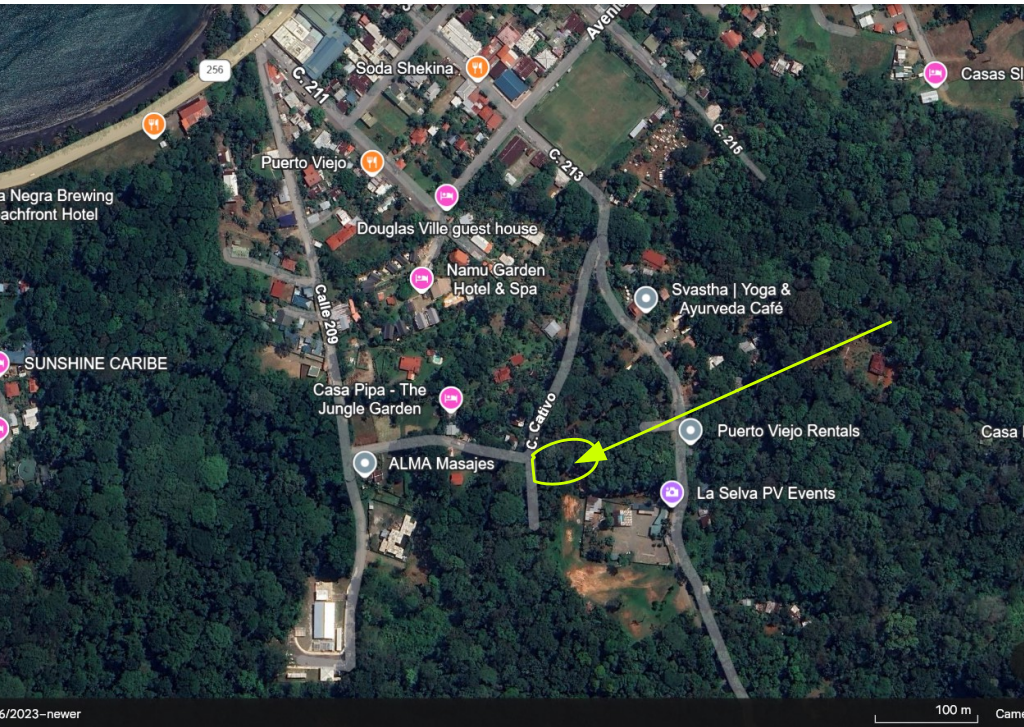

Caso 3: Un cierre definitivo al parqueo ilegal

Este caso da seguimiento a un humedal transformado ilegalmente en parqueo, situación que ya hemos documentado en monitoreos anteriores. En su momento se autorizó la tala de seis árboles que en realidad estaban sanos. Tiempo después, gracias al trabajo constante de monitoreo de Philippe, los árboles de esta zona fueron rotulados como patrimonio del Estado.

Lo ocurrido muestra cómo, durante años, el lugar quedó atrapado en un ciclo repetitivo: las autoridades cerraban el acceso, los responsables lo reabrían y continuaban cobrando a los visitantes por estacionar en un terreno protegido.

Esta vez, finalmente, parece haberse llegado a un punto de quiebre. Philippe lo relata con alivio: “Hoy por fin por fin me dio tanta alegría en la mañana cuando yo paso por el sitio, yo miré que están haciendo algo en cemento. Tres bases para que ya no entra más carros nunca. Se acabó.”

La medida, aunque tardía, representa un cierre más contundente y otorga un respiro al humedal. Tras años de cierres y reaperturas, alambres de púas cortados y rótulos improvisados, finalmente se logró clausurar de manera definitiva el parqueo ilegal sobre humedal. La Fiscalía y la presión constante hicieron posible lo que parecía imposible: evitar que siguieran cobrando por parquear en terreno protegido.

Philippe lo describe así: “Es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros.” Este es un ejemplo claro de que la persistencia ciudadana puede transformar un círculo vicioso en un cierre definitivo.

Caso 4: La maquinaria frenada a tiempo

En Playa Negra volvió a aparecer maquinaria pesada trabajando en la zona denunciada. La reacción institucional fue lenta: “tuve que llamarlo como tres veces… al final ya llegaron al sitio”. Philippe lo resume con indignación: “es una barbaridad lo que están haciendo ahí, mae”.

Cuando finalmente se presentó la policía, la persona encargada del backhoe alegó que el MINAE ya había pasado por el lugar y les había autorizado continuar. Sin embargo, al solicitarles el permiso, no pudieron demostrarlo y la maquinaria tuvo que retirarse.

Aunque la intervención llegó tarde y solo tras insistencia, al menos se logró detener el daño en curso. Una victoria pequeña pero significativa, que evidencia lo frágil que es el cumplimiento cuando no hay vigilancia constante. Este episodio también deja ver un patrón preocupante: se invocan supuestas autorizaciones sin respaldo documental, confiando en que la falta de verificación permita continuar con el daño.

El impacto sobre los ecosistemas: daños que dejan huella

Más allá de los casos puntuales, estas intervenciones ilegales tienen consecuencias profundas para los ecosistemas costeros. Los rellenos en humedales interrumpen el flujo natural del agua, reducen la capacidad de absorción frente a inundaciones y eliminan hábitats claves para aves, peces y anfibios. La construcción sobre quebradas altera el curso de los cuerpos de agua, contamina y erosiona.

Cada vez que se reanuda una obra ilegal, aunque después se logre detener, el territorio acumula cicatrices. Como señala Philippe, el problema es que “ya más bien se han estado alquilando” o utilizando los espacios dañados, lo que genera impactos irreversibles en algunos casos. Incluso cuando se logra frenar la maquinaria o cerrar un acceso, muchas veces el daño ya está hecho: árboles talados, suelos removidos, agua contaminada.

La persistencia de las reincidencias multiplica estas huellas. Lo que se gana con un cierre o una orden de demolición se pierde si al poco tiempo los infractores vuelven a intervenir. Así, se corre el riesgo de llegar tarde: frenar la acción, pero con el ecosistema ya degradado.

Avances, retrocesos y tiempos institucionales

El testimonio de Philippe muestra con crudeza la irregularidad de los tiempos institucionales frente a las denuncias ambientales. Señala que en un caso reciente, en “tiempo récord” se logró una citación en menos de un mes, cuando lo normal es que tarde al menos tres meses. Para él, eso ya constituye un dato relevante, pues marca una diferencia con experiencias pasadas.

Relata que en sus primeras gestiones presentó múltiples denuncias, y al revisar más de un año después descubrió que no se había realizado ni una sola inspección. Esa experiencia le enseñó a no confiar ciegamente en el sistema y a dar seguimiento personalmente. La falta de acción oportuna, explica, hace que cuando finalmente se hacen inspecciones ya no haya nada que verificar, pues el daño está consumado.

En contraste, cuando las instituciones reaccionan en pocas semanas, aunque siga siendo tarde frente a un daño ambiental inmediato, al menos se abre la posibilidad de contener el impacto. Esta oscilación —entre años de inacción, demoras de meses y respuestas ocasionalmente rápidas— evidencia un patrón de avances y retrocesos, atravesado por la opacidad en el accionar institucional.

Vigilancia comunitaria: la primera línea de defensa

Lo que reflejan estos casos es que la protección ambiental efectiva la está ejerciendo, en gran medida, la vigilancia comunitaria. Son vecinos, colectivos y personas como Philippe quienes recorren, denuncian, insisten y documentan, sin lo cual muchas de estas situaciones pasarían desapercibidas.

El Estado, en cambio, aparece con una actuación errática: por momentos interviene con contundencia y logra paralizar, pero acto seguido los infractores reinciden “con libertad”, como si las sanciones fueran apenas un trámite. Esa contradicción revela la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la práctica: sin el ojo ciudadano, la impunidad se impondría.

Entre la esperanza y el desgaste

En los cuatro casos se siente la paradoja de esta lucha: “una de cal y otra de arena”. Por cada avance que genera esperanza, aparece una reincidencia que desgasta. Lo positivo es que las denuncias, cuando se persisten y se acompañan, funcionan; lo negativo es que la reincidencia y la falta de controles firmes —agravada por la presunta corrupción— hacen que muchos logros se desvanezcan.

Philippe lo ha dicho muchas veces: denunciar es un acto de fe, un esfuerzo por “caminar sobre la línea de la ley” en medio de un contexto donde la impunidad suele imponerse. Esta semana lo confirma: la protección del ambiente depende de no soltar, incluso cuando las victorias parecen pequeñas, porque si se baja la guardia, el territorio seguirá cargando marcas que en ocasiones ya no se podrán borrar.

El testimonio de Philippe: entre la indignación y el alivio

Los relatos de Philippe no son simples informes de monitoreo: son testimonios que dejan ver el peso emocional de acompañar estas luchas día tras día. En sus palabras conviven la indignación, la frustración y, en ocasiones, la alegría de pequeñas victorias.

Cuando algo funciona, lo expresa con asombro y alivio: ‘ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau’, o ‘hoy por fin por fin me dio tanta alegría… es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros’. En esos momentos aparece la esperanza de que la institucionalidad pueda actuar como debería.

Pero en los otros casos predomina la rabia y el cansancio: ‘es una película de nunca terminar, no tiene fin’, ‘es una barbaridad lo que están haciendo ahí mae’. Sus frases revelan la desconfianza hacia un Estado que actúa tarde o de manera errática, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de denuncias y reincidencias.

El testimonio también habla de un desgaste personal profundo: Philippe reconoce que el solo hecho de pasar a diario por los sitios en conflicto lo llena de estrés, porque cada reincidencia le recuerda que la lucha es desigual. A ello se suma el peso económico que nadie le reconoce, pero que resulta significativo: la gasolina para movilizarse, cerrar su local o pagar a alguien que lo sustituya, costear soportes digitales para almacenar y entregar las pruebas, invertir en cámaras y seguridad personal, y sostener los múltiples trámites que exigen las denuncias.

Aun así, persiste, y su persistencia muestra la fuerza de la vigilancia ciudadana. En el fondo, lo que transmiten sus palabras es la paradoja de la resistencia: celebrar lo poco que se logra, aun sabiendo que podría perderse mañana; indignarse frente a cada retroceso, aun sabiendo que vendrán más. Es la voz de alguien que ama el territorio, que no se resigna, pero que carga sobre sus hombros la frustración de ver cómo la impunidad erosiona tanto los ecosistemas como la confianza en la justicia.