Cuando la noche cae, cae también la legalidad: el parqueo en Puerto Viejo

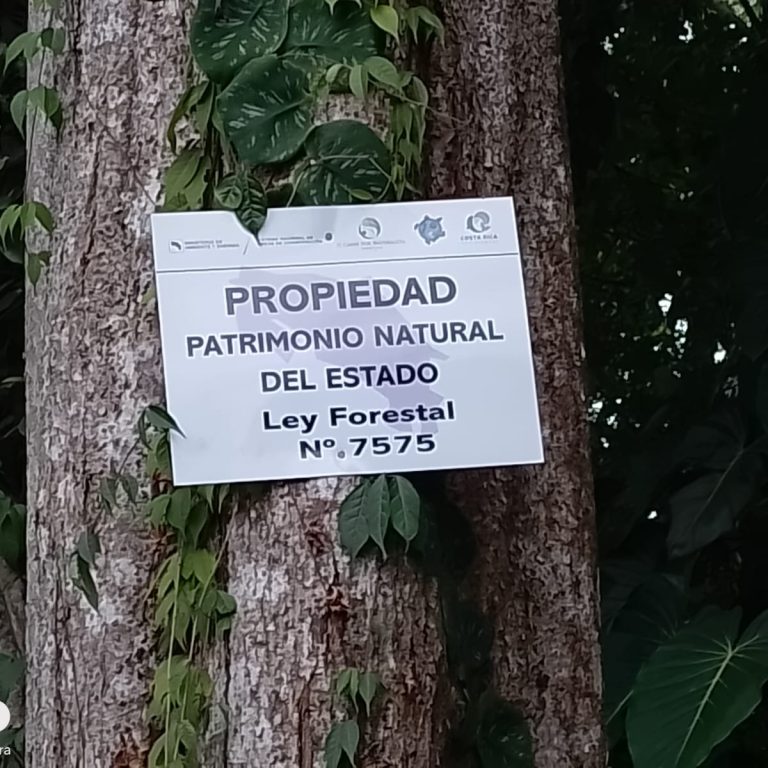

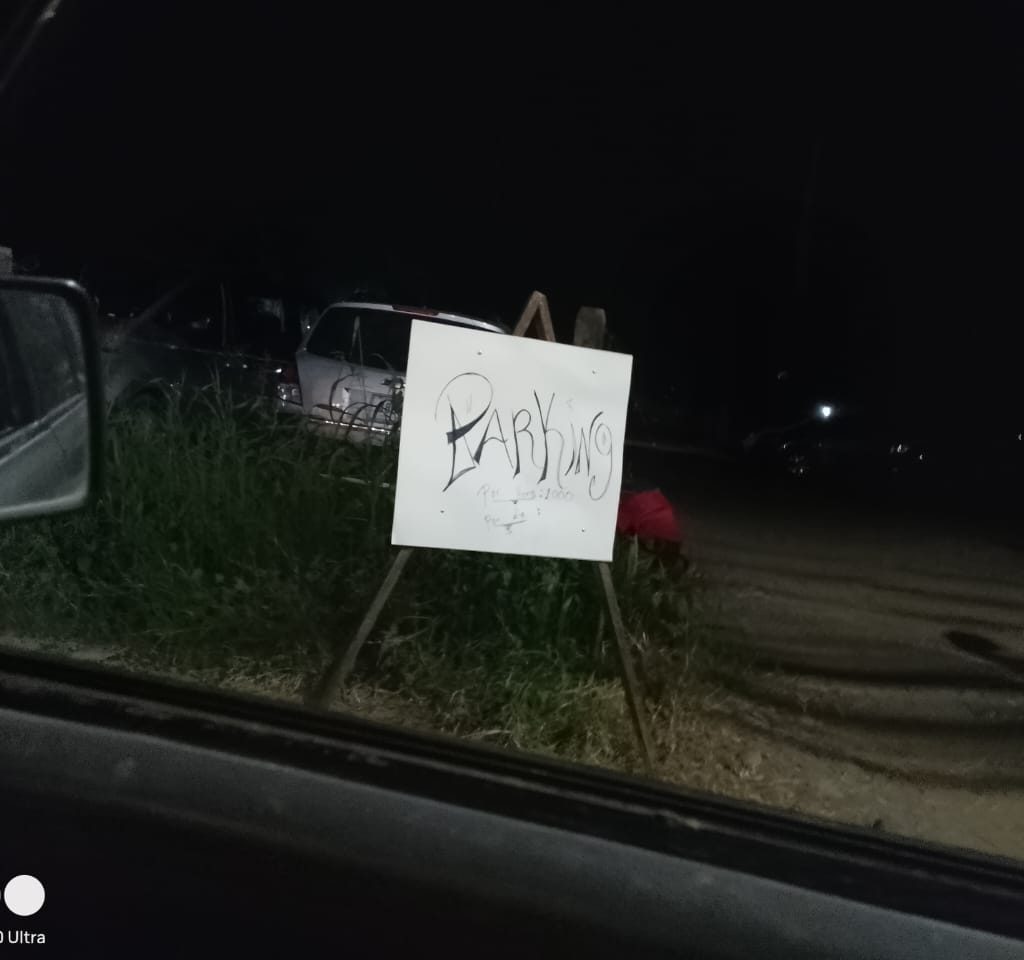

Durante el día, el terreno frente al bar en Puerto Viejo permanece vacío. No hay vehículos, no hay movimiento, apenas un rótulo oficial que indica que se trata de “Propiedad Patrimonio Natural del Estado”. Pero cuando cae la noche, todo cambia: el espacio se llena de carros y un pequeño rótulo anuncia lo que de día no se ve: “Parqueo”.

Este patrón revela algo más que un simple uso irregular del espacio. Deja entrever una conciencia plena de que se está actuando al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, una permisividad institucional que, por omisión o desinterés, lo tolera. No es un accidente que el lugar funcione únicamente en la noche; es una señal de que se sabe que no debería estar en uso.

Esa aparente coordinación entre horarios, uso encubierto y ausencia de control muestra un tipo de supuesta complicidad silenciosa, donde distintos actores —comerciales, técnicos y administrativos— se acomodan en los márgenes de la ley para no confrontarla directamente. Se aprovechan de las grietas del sistema: un rótulo sin sello y una vigilancia que se apaga cuando anochece.

El mensaje es claro y preocupante: la conservación en este país parece tener horario, y fuera de él, lo común se convierte en recurso privado.

Frente a esto, urge repensar el papel de las instituciones y fortalecer los mecanismos de control real, no simbólico. Porque mientras la legalidad duerme, la urbanización del humedal avanza en silencio.

Una historia que se repite

A pesar de los avances aparentes en la protección del terreno intervenido frente al conocido bar de Puerto Viejo —donde desde 2020 se documentó una tala “legal” seguida por el relleno de un humedal y su conversión en parqueo comercial—, el seguimiento realizado por Philippe Vangoidsenhoven evidencia que el uso indebido del espacio continúa.

Aunque se colocó un rótulo oficial que indica que el terreno forma parte del Patrimonio Natural del Estado, no se instalaron sellos ni cintas de clausura apenas un alambre. Este detalle, aparentemente menor, ha permitido que el sitio siga siendo utilizado como parqueo por las noches, desdibujando los límites entre conservación y apropiación privada. “De día patrimonio natural, de noche parqueo”, resume Philippe, quien ha continuado monitoreando el sitio y enviando evidencia.

Los testimonios del activista retratan un escenario de agotamiento ciudadano frente a la inacción institucional. A pesar de haber denunciado reiteradamente la situación, los avances son mínimos. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, confiesa. La intervención oficial que se dio —con cierre del portón y desalojo del espacio— quedó inconclusa por falta de medidas efectivas de control y seguimiento.

Lo más grave es que el terreno fue rellenado hasta llegar a un arroyo colindante, parte del ecosistema del humedal. Según Philippe, incluso se colocaron tubos para permitir el paso del agua bajo la tierra, lo que representa una alteración severa del cauce natural.

Este caso vuelve a poner en evidencia la debilidad de las acciones estatales frente al despojo ambiental: permisos cuestionables, sellos que no se colocan, funcionarios que no responden, y un terreno que, aunque marcado como protegido, sigue siendo apropiado de facto para el turismo comercial.

La vigilancia ambiental, cuando descansa únicamente en el esfuerzo ciudadano, no solo es frágil, sino profundamente injusta. Urge una revisión crítica de los mecanismos de fiscalización y seguimiento por parte de las instituciones responsables, y un compromiso real con la defensa de los bienes comunes costeros.

El cansancio de quienes vigilan

En medio de esta cadena de omisiones, hay una dimensión que no siempre se visibiliza: el desgaste de quienes vigilan. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, dice Philippe con frustración. La sensación de hablarle al vacío, de documentar una y otra vez sin ver consecuencias reales, erosiona el compromiso y el sentido de seguir insistiendo.

Estos procesos no solo deterioran el territorio; también agotan a las personas que, desde su propia responsabilidad ética y afectiva con el lugar, insisten en sostener la denuncia y el cuidado. La vigilancia ambiental no puede depender únicamente de quienes lo hacen voluntariamente y sin apoyo. Si el sistema institucional no escucha ni actúa, termina deslegitimando la participación ciudadana y dejando en abandono no solo los bienes comunes, sino también a quienes los defienden.

Repensar la conservación: más allá del horario institucional

Lo ocurrido en este pequeño pero significativo terreno de Puerto Viejo nos interpela sobre el modelo actual de conservación ambiental. No basta con declarar un sitio como patrimonio natural del Estado si esa declaración no se traduce en acciones concretas, permanentes y articuladas.

La conservación no puede tener horario de oficina. La naturaleza no descansa por la noche, y quienes buscan apropiarse de ella tampoco. Por eso, es urgente repensar las estrategias institucionales: fortalecer la formación de las fuerzas policiales en temas ambientales, establecer protocolos claros de actuación ante denuncias, y socializar las medidas cautelares y de protección vigentes en cada territorio.

El monitoreo ambiental debe ser más que un acto puntual o simbólico: requiere continuidad, coordinación entre instituciones y, sobre todo, seguimiento. Solo así se puede garantizar que las decisiones tomadas —como una clausura, una medida de protección o una delimitación de zona— no queden en el papel, sino que tengan efectos reales sobre el territorio.

Este caso muestra con claridad que sin una estrategia integral de conservación, los bienes comunes seguirán siendo vulnerables. Y peor aún: seguirán dependiendo del esfuerzo aislado y cansado de quienes, como Philippe, insisten en cuidar lo que es de todas y todos.

Si desean más información pueden consultar la nota «Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común» que aborda el seguimiento de Philippe a este humedal.