En el Caribe Sur costarricense, los cambios en el paisaje avanzan a un ritmo tan constante que corren el riesgo de volverse invisibles. Lo que ayer era humedal, manglar o franja de protección ribereña, hoy se transforma en terreno nivelado, relleno o espacio comercial. Esta reiteración de pequeñas alteraciones —tala, relleno, apertura de caminos— termina normalizando el despojo ecológico y habilitando, en los hechos, la desaparición de ecosistemas que sostienen la vida local. Cada metro perdido no solo modifica la geografía del lugar, sino también las relaciones que lo habitan.

En este contexto, el trabajo de Philippe Vangoidsenhoven adquiere un valor fundamental. Sus registros de campo, fotografías y denuncias sostienen la memoria ambiental de los territorios y visibilizan aquello que muchos prefieren ignorar. Su labor muestra cómo la observación ciudadana y la denuncia comunitaria continúan siendo herramientas esenciales para enfrentar la impunidad ambiental y resistir la pérdida paulatina del paisaje.

Territorios intervenidos: registro de campo de Philippe Vangoidsenhoven

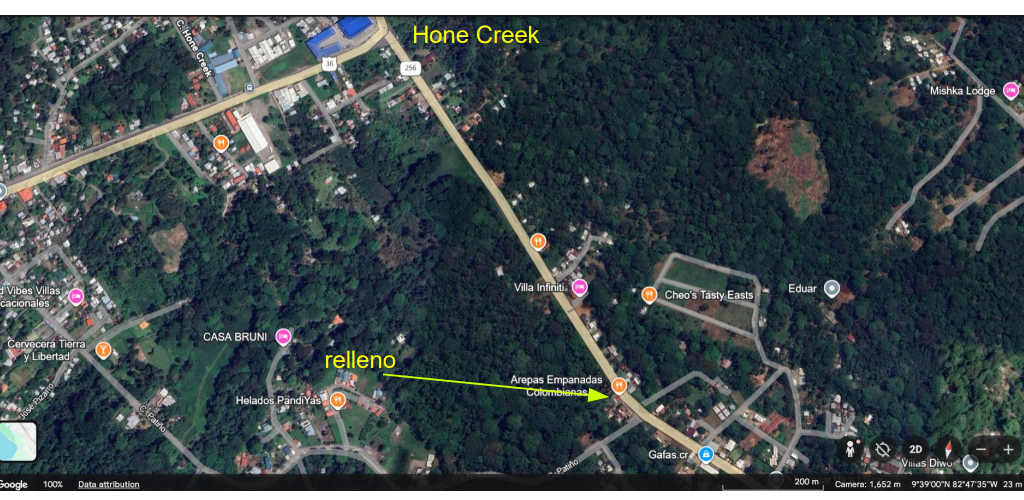

Las siguientes observaciones documentan distintos puntos del Caribe Sur costarricense donde las intervenciones sobre humedales, cauces y zonas de protección avanzan pese a denuncias reiteradas. Los registros de Philippe Vangoidsenhoven, tomados en octubre de 2025, evidencian que el deterioro del paisaje no ocurre de manera repentina, sino como resultado de acciones acumuladas, omisiones institucionales y la persistente presión por transformar ecosistemas en terrenos de uso comercial o privado.

Caso 1. Río Cocles: la desaparición de la franja de protección

En el margen del río Cocles, los 15 metros de protección legal ya no existen. El terreno, donde se observa agua superficial, presenta características de humedal. Philippe había denunciado esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha profundizado. Fotografías de 2019 muestran talas previas, lo que confirma un patrón sostenido de intervención. Esta zona forma parte del área ReGAMA, y las talas se han realizado tanto en terrenos privados como en zona pública.

Registro 2019

Caso 2. Rellenos reiterados con material

En otra zona se han evidenciado rellenos en humedales con material proveniente de la limpieza de zanjos, escombros de construcciones y otros desechos. En su momento, se logró paralizar la intervención gracias a acciones policiales y denuncias previas, pero las prácticas continúan. Estas acciones consolidan la transformación de áreas húmedas, alterando de forma irreversible la capacidad natural del suelo para absorber y filtrar el agua.

Detrás de estos rellenos y chapeos hay una lógica clara: preparar el terreno para futuras construcciones en espacios donde antes existía vida silvestre y equilibrio ecológico.

Caso 3. Eliminación de árboles y apertura de tierra

Al otro lado de la misma quebrada se documentan nuevas aperturas y la eliminación de árboles. Las labores de chapeo se repiten en un terreno ya intervenido, lo que refleja la falta de seguimiento de las denuncias y la continuidad de prácticas destructivas. Como señala Philippe, “la situación es simple: las personas no hacen caso”.

Caso 4. Playa Negra: clausuras sin cumplimiento

En Playa Negra, las obras continúan a pesar de las órdenes de clausura. Aun cuando la Fiscalía intervino y se colocaron sellos en múltiples ocasiones, los trabajos se han retomado reiteradamente. Este ciclo de incumplimiento pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control ambiental y la permisividad institucional frente a las infracciones.

Sin embargo, se ha logrado observar que el sitio permanece clausurado por la Municipalidad, aunque en varias ocasiones anteriores se ha observado que, pese a los sellos, las labores dentro del terreno continúan.

El cambio de paisaje: una transformación más profunda que la tierra removida

El cambio de paisaje no se limita a la modificación visible del terreno. Implica la alteración de los equilibrios ecológicos, culturales y simbólicos que sostienen la vida en el territorio. Cuando se talan árboles, se rellenan humedales o se desvían cursos de agua, no solo se pierde biodiversidad: se interrumpe el flujo natural de nutrientes, se altera el régimen hídrico y se destruye el hábitat de innumerables especies.

Estos procesos, muchas veces encubiertos bajo la apariencia de “mejoras” o “adecuaciones”, fragmentan ecosistemas enteros y debilitan su capacidad de regeneración. En contextos costeros como el Caribe Sur, las consecuencias son especialmente graves: el relleno de humedales reduce la capacidad natural del territorio para absorber inundaciones, incrementa la erosión y agrava los impactos del cambio climático.

Pero también hay un cambio en la mirada. Cuando la comunidad se acostumbra a ver los humedales secos, los árboles caídos o las lomas niveladas, se produce una normalización de la pérdida. El paisaje degradado se vuelve cotidiano y, con él, se instala una aceptación silenciosa de la destrucción.

Un modelo que normaliza la destrucción

Estos casos no son hechos aislados. Reflejan un modo de relación con el territorio donde la omisión institucional, la burocracia ambiental y la permisividad local actúan como engranajes de una misma maquinaria. La reiteración de los daños crea una nueva normalidad en la que el paisaje degradado deja de escandalizar. Lo que antes se reconocía como humedal o franja de protección hoy se percibe como “lote” o “propiedad privada”.

Esa transformación simbólica —de ecosistema a mercancía— marca el triunfo de una lógica extractiva sobre el bien común. Y, al mismo tiempo, evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la protección de los ecosistemas costeros, así como la complicidad entre actores públicos y privados que se benefician de su transformación.

Porque cuando la ilegalidad se vuelve costumbre, el paisaje que desaparece no es solo el natural, sino también el ético y colectivo.