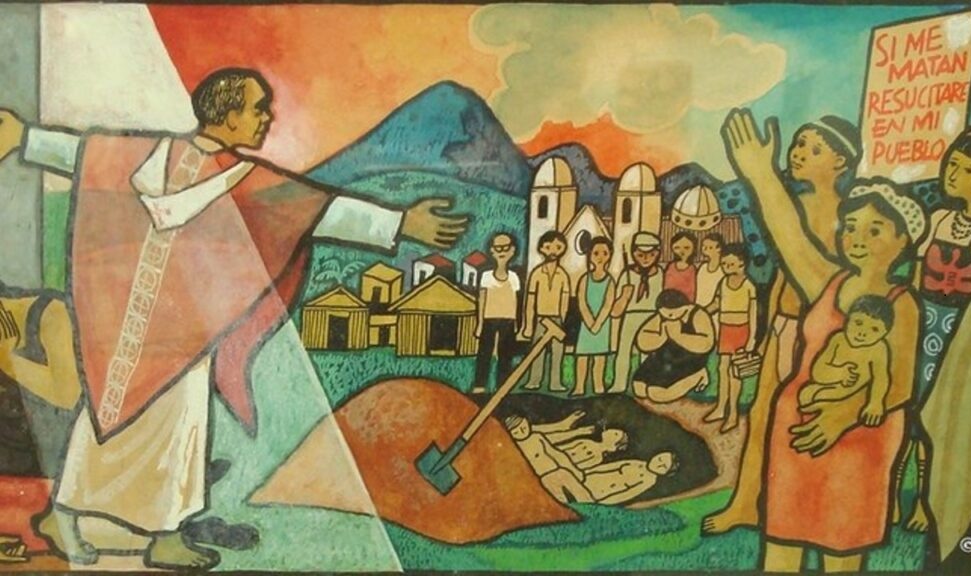

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando del Ejército salvadoreño irrumpió en la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó brutalmente a seis jesuitas —Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López— junto a Julia Elba Ramos y su hija Celina. Aquel crimen, destinado a silenciar un pensamiento incómodo, se convirtió en un hito de conciencia para América Latina: la evidencia de que una universidad crítica puede ser vista como enemigo por quienes necesitan mantener la injusticia.

Hoy, su memoria sigue siendo semilla. No porque repitamos lo que hicieron, sino porque su legado nos obliga a preguntarnos dónde estábamos, dónde estamos y dónde queremos estar frente a las realidades de desigualdad, violencia y exclusión que persisten.

El contexto que cargaron sobre los hombros

Los mártires de la UCA vivieron y trabajaron en una Centroamérica marcada por guerras civiles, desplazamientos masivos, dictaduras militares y la consolidación de aparatos contrainsurgentes que convirtieron la política en un territorio minado. En El Salvador, la violencia estructural tenía raíces profundas: etnocidios, despojo, acumulación oligárquica y una larga historia de represión a los movimientos populares.

En ese escenario, la universidad —como fuerza social— no podía permanecer al margen. Ellacuría insistía en que la misión universitaria debía interpretarse desde la realidad histórica de los excluidos: allí se jugaba la verdad, allí se definía la ética.

Las propuestas y acciones que incomodaron al poder

Lo que los jesuitas hicieron fue profundamente universitario:

conocimiento riguroso, pensamiento crítico, defensa de derechos humanos, análisis estructural de las injusticias, mediación en el conflicto, esclarecimiento de la verdad.

Entre sus contribuciones más significativas:

-Transformaron la investigación en laboratorio de la verdad social, desmantelando narrativas oficiales.

-Señalaron las causas profundas de la guerra: desigualdad, represión, concentración de poder.

-Dieron voz a las víctimas mediante encuestas, informes y acompañamiento pastoral y social.

-Impulsaron una salida negociada al conflicto cuando la lógica bélica dominaba el país.

-Sostuvieron una educación orientada hacia las mayorías oprimidas, no hacia las élites.

Por esa incidencia real fueron criminalizados. No por ser religiosos: por ser peligrosamente libres.

Poder, criminalización y el precio de decir la verdad

El martirio de la UCA revela un patrón que sigue vigente:

cuando la verdad desafía los intereses del poder, el poder reacciona con violencia.

Los jesuitas fueron acusados de aliados de la subversión; señalados, vigilados y finalmente ejecutados. La criminalización no se basó en hechos, sino en la necesidad de eliminar una fuerza que desmontaba la mentira institucional y cuestionaba la impunidad.

Esta lógica persiste hoy cuando defensoras ambientales, periodistas, estudiantes, movimientos indígenas o académicos críticos son hostigados por denunciar modelos extractivos, corrupción o violencias estructurales. La lección es clara: la verdad tiene un costo, pero el silencio también lo tiene.

Ecumenismo y opción por el pobre: un horizonte ético que desborda a la Iglesia

La experiencia de los mártires de la UCA revela que el compromiso con las víctimas no nace de una pertenencia religiosa, sino de una sensibilidad ética que atraviesa múltiples tradiciones. La opción por el pobre —entendida como ponerse del lado de quienes sufren la injusticia— surgió en la UCA no como un mandato interno de la Iglesia, sino como respuesta a una realidad histórica que clamaba por ser escuchada. La pobreza estructural, la represión y la violencia estatal no eran problemas “pastorales”: eran heridas humanas que exigían verdad, dignidad y justicia.

En ese contexto, el ecumenismo dejó de ser un diálogo teórico entre credos para convertirse en un espacio práctico de encuentro. En El Salvador —como en buena parte de Centroamérica— coincidieron comunidades cristianas de distintas denominaciones, personas no creyentes, organizaciones campesinas, movimientos estudiantiles, grupos de derechos humanos y sectores populares que compartían una misma certeza: la vida de los pobres vale, y vale defenderla. No se trataba de uniformar identidades, sino de unir fuerzas desde lo que cada quien era, reconociendo que la justicia necesita alianzas amplias.

Este ecumenismo “desde abajo” tuvo tres características centrales:

-Era un ecumenismo del sufrimiento compartido. No se discutían dogmas; se respondía al dolor real de los desplazados, de las madres que buscaban a sus hijos, de las comunidades arrasadas por la guerra.

-Era un ecumenismo del compromiso. Cada tradición aportaba su lenguaje —religioso, filosófico, humanista o político—, pero todas coincidían en que la neutralidad ante la injusticia es complicidad.

-Era un ecumenismo de la acción transformadora. No bastaba con acompañar espiritualmente: había que investigar, denunciar, educar, mediar, documentar violaciones, abrir caminos de paz y construir pensamiento crítico.

Por eso, cuando hablamos de la opción por el pobre, hablamos de un horizonte ético que no pertenece en exclusiva a ninguna iglesia, ni a una sola corriente teológica, ni a un grupo político. Es un punto de encuentro entre experiencias espirituales diversas, entre cosmovisiones indígenas que defienden la vida comunitaria, entre humanismos laicos que ponen la dignidad en el centro, entre feminismos que nombran la violencia, entre ciencias sociales que desmontan la desigualdad.

Los mártires de la UCA encarnaron esta amplitud ética: fueron religiosos, sí, pero su misión era profundamente universitaria y humana. Supieron que la verdad se busca con todas las personas que luchan por la vida, independientemente de su fe o no fe. Y entendieron que la justicia jamás será plena si no se construye con quienes padecen la injusticia.

Ese es su legado ecuménico: un llamado a tender puentes, a romper fronteras confesionales e ideológicas y a reconocer que la defensa de la dignidad humana es un trabajo que nos convoca a todas y todos.

Un ecumenismo nacido de la tierra herida

Durante la guerra salvadoreña —y en toda Centroamérica— las comunidades creyentes no actuaron en bloques separados. Católicos, cristianos históricos, comunidades bíblicas de base, personas agnósticas, colectivos de derechos humanos y movimientos populares compartieron espacios, riesgos y proyectos. El ecumenismo se tejió desde abajo, desde la urgencia del sufrimiento, no desde acuerdos doctrinales.

Promovieron una universidad cómo un espacio donde:

-se dialogaba con diversidad de tradiciones;

-se valoraban saberes no religiosos como parte del discernimiento ético;

-se entendía que la justicia es un lenguaje común capaz de unir más que cualquier doctrina.

Este ecumenismo práctico es un llamado a las universidades actuales: no basta tolerar la diversidad, hay que dialogarla y convertirla en fuerza para la justicia.

La opción por el pobre como ética universal

Como señala Sobrino, los Jesuitas de la UCA insistían en que los pueblos crucificados —no la Iglesia como institución— son el lugar teológico y humano desde donde se comprende la realidad.

Pero también afirmaban que la defensa de las víctimas no es propiedad de ninguna tradición. Es un imperativo para toda persona que aspire a un mundo más humano.

Hoy esa opción se expresa en:

-movimientos de mujeres que denuncian violencias sistemáticas;

-comunidades indígenas que defienden su territorio frente al extractivismo;

-movimientos socioambientales que resisten la depredación;

-organizaciones estudiantiles que exigen educación pública y dignidad;

-redes que acompañan a personas migrantes y desplazadas.

La opción por el pobre es, en términos modernos, una ética de derechos humanos, de justicia social y de defensa de la vida. Un punto de encuentro entre creyentes y no creyentes, entre personas académicas y organizaciones populares, entre espiritualidades diversas que encuentran en el sufrimiento humano una llamada común.

Los desafíos para una universidad crítica en nuestro tiempo

Inspiradas por el legado de los mártires, las universidades enfrentan retos urgentes:

-Volver a la realidad como principal criterio de verdad académica.

-Resistir la mercantilización que reduce la educación a servicio, cliente y competencia.

-Defender la investigación pública frente a la censura o la captura por intereses particulares.

-Asumir la incomodidad como parte de su ética institucional.

-Integrar la docencia, la investigación y la proyección social desde la dignidad humana.

La universidad crítica del siglo XXI debe ser un espacio donde la ciencia dialogue con las comunidades, donde los saberes académicos se sometan a la prueba del sufrimiento real y donde el conocimiento se vuelva herramienta de justicia.

Ética y compromiso para el quehacer académico actual

La memoria de la UCA interpela hoy a quienes investigan, educan y acompañan procesos sociales:

-Honradez con la realidad: no acomodar los hallazgos a lo que conviene políticamente o lo que financia mejor.

-Compasión como método: mirar la realidad desde quienes más sufren, sin romantizar ni apropiarse de su voz.

-Austeridad y humildad intelectual: abandonar la lógica de prestigio y productividad vacía.

-Coraje para incomodar: asumir la crítica como parte de la responsabilidad social.

-Defensa de la vida común: enfrentar las estructuras que producen muerte lenta —pobreza, racismo, violencia, extractivismo, misoginia, odio político—.

-Diálogo ecuménico permanente: reconocer que la justicia necesita alianzas amplias, no trincheras identitarias.

Los mártires de la UCA, junto a Julia Elba y Celina, nos recuerdan que la verdad no se sostiene sola. Requiere cuerpos, manos, palabras, investigación, docencia, comunidad y mística. Requiere universidades que se atrevan a ser faro cuando la noche política es más oscura.

La memoria de esos ocho rostros no es un acto del pasado: es un llamado urgente a seguir construyendo un presente donde la dignidad sea posible.

Referencias

Sánchez-Sandoval, J. M. (2019). Actualidad del martirio de la comunidad jesuita y desafíos del quehacer universitario en Centroamérica. Revista Latinoamericana de Teología, 36(105), 97–110.

Sobrino, J. (1990). Los mártires de la UCA: Una lectura teológica. Revista Latinoamericana de Teología, 7(19), 129–151.