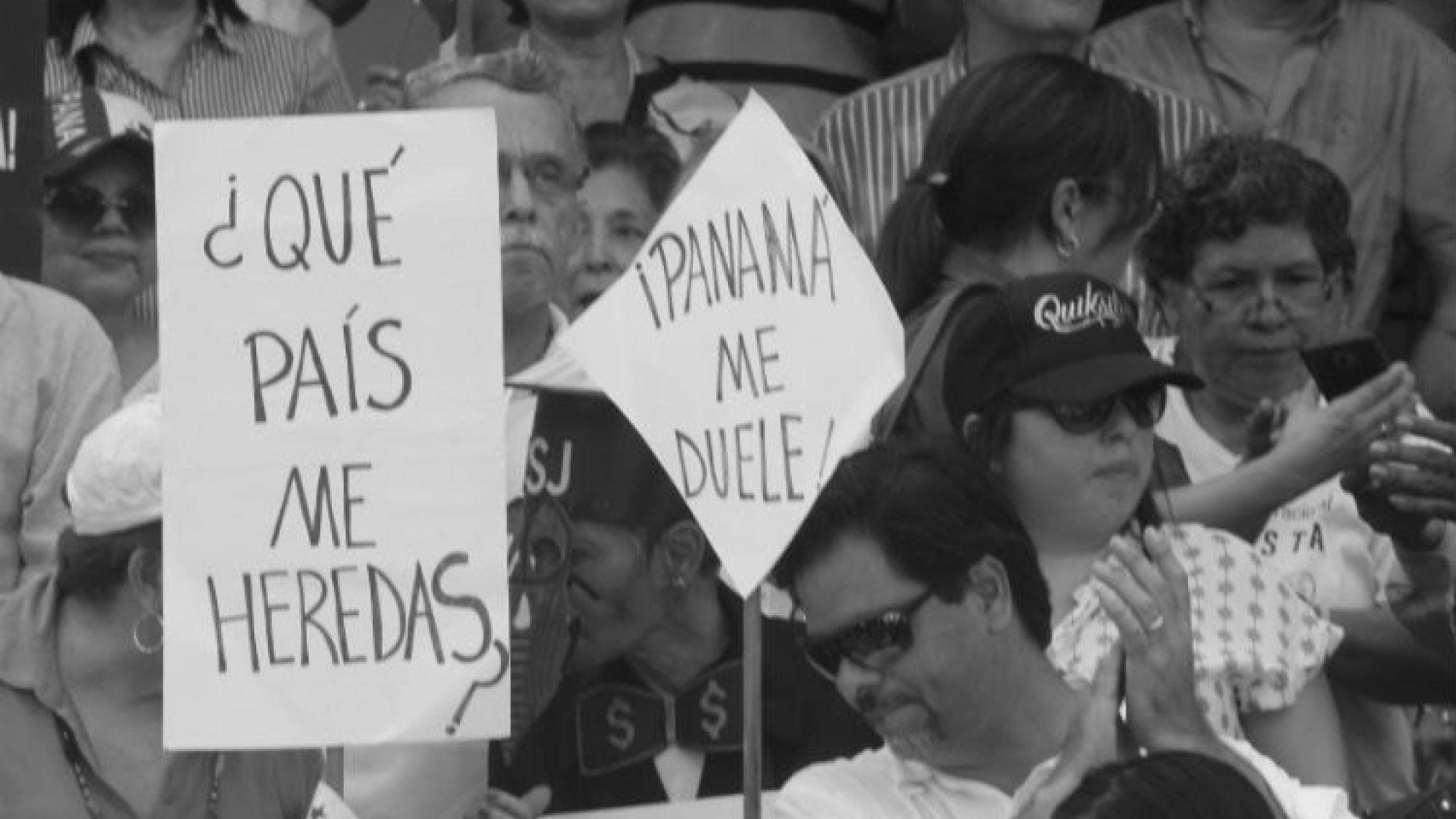

En Panamá, detrás de los espejismos del “milagro económico”, late un país de profundas desigualdades sociales y resistencias vivas. En esta conversación con representantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, exploramos cómo el crecimiento económico convive con altos niveles de informalidad, despojo fiscal y luchas populares por la dignidad.

Pero esta no es solo una historia económica: es una historia de educación y de lucha social. Las y los educadores panameños no solo enseñan en el aula, también enfrentan en las calles las políticas que golpean a sus estudiantes y comunidades. Como bien dicen: “un educador luchando también está educando”.

🔗 Escuchá la entrevista completa aquí y descubrí cómo la defensa de la educación pública y de los derechos sociales se entrelaza con las luchas populares en América Latina.

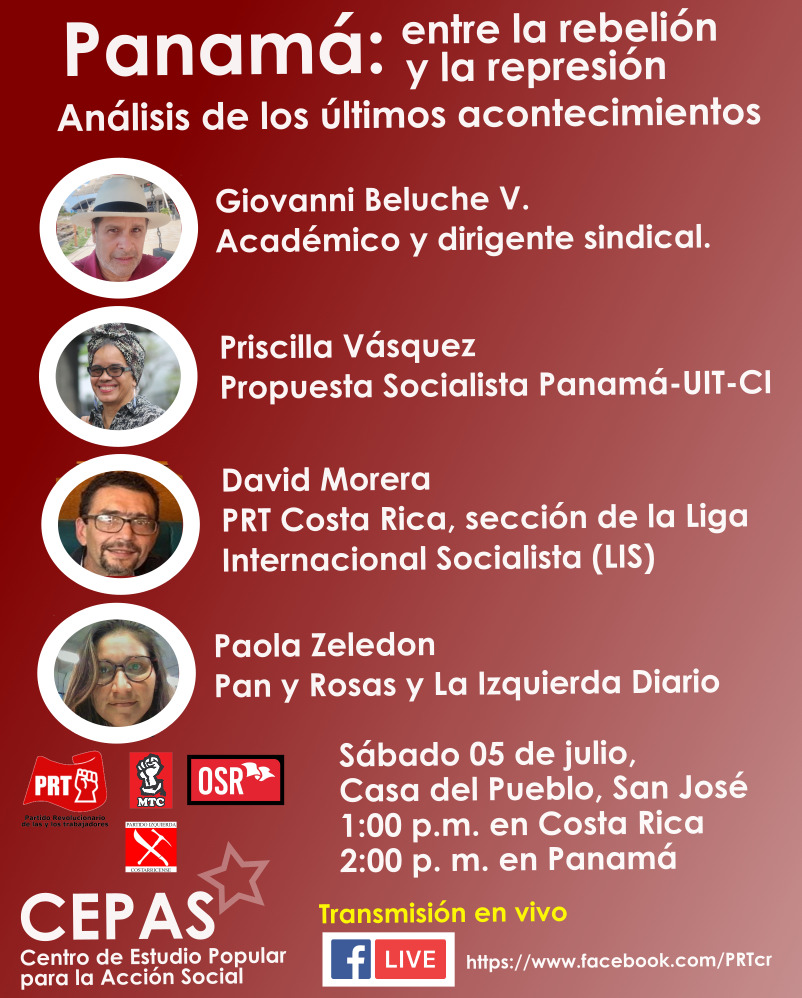

Esta conversación fue posible gracias a las gestiones y colaboración de DEI, Kioscos Socioambientales UCR, Morfo, SITUN, SINDEU, AFITEC, SIUNED, UTRAUTN y PT, quienes participaron en la organización del Conversatorio Soberanía y Justicia Social: Luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá, un espacio clave para visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de lucha y resistencia en el país.