Un derecho en retroceso

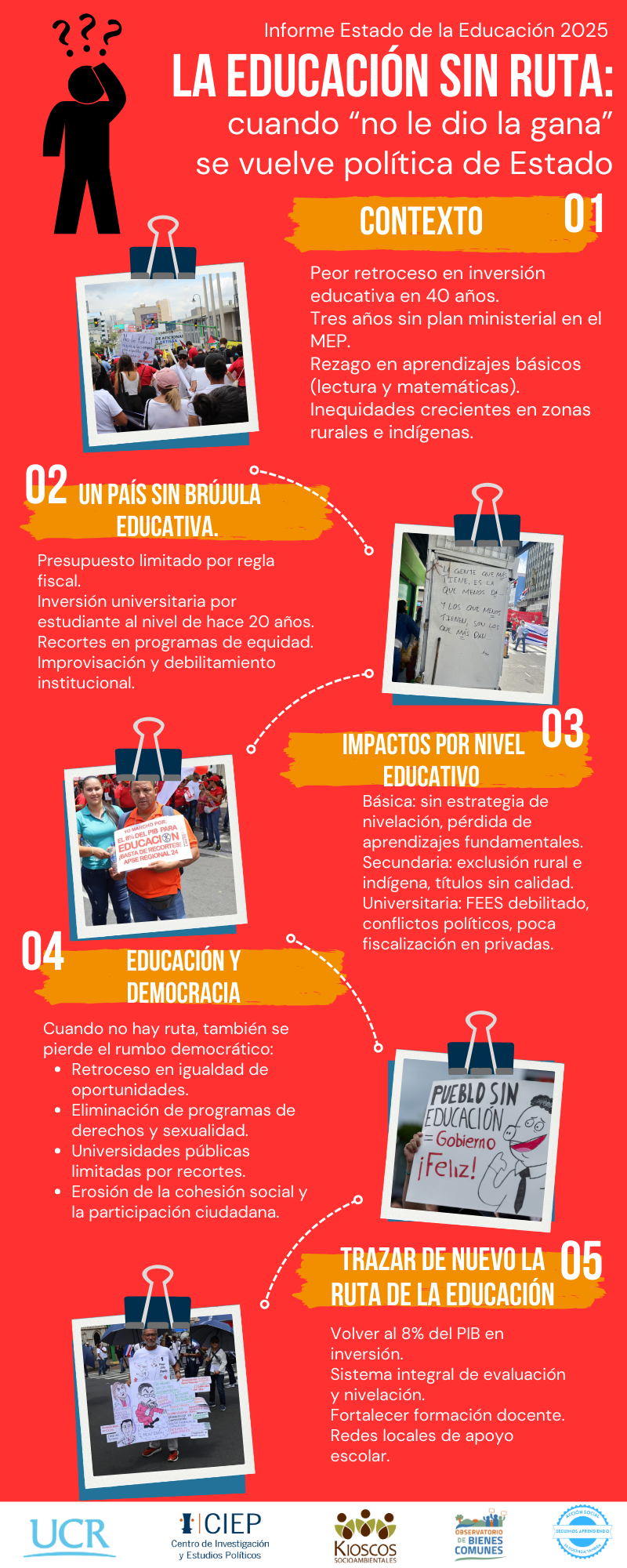

El Décimo Informe Estado de la Educación 2025 (CONARE) alerta sobre una crisis profunda en el sistema educativo nacional. Lo que por décadas se construyó como un bien común social —una educación pública amplia, gratuita y promotora de igualdad— se ve hoy vulnerado por malas decisiones políticas, desfinanciamiento y una conducción errática. El país enfrenta el peor retroceso en inversión educativa de los últimos 40 años, acompañado de rezagos en aprendizajes, inequidades crecientes y debilitamiento institucional.

La política dominante: el ajuste fiscal por encima del derecho

La caracterización que realiza el Informe es clara: la política educativa reciente ha estado subordinada a la lógica del ajuste fiscal. La educación se ha tratado como una variable de recorte, en lugar de un motor estratégico de desarrollo. Esto se expresa en:

- Presupuesto del MEP ajustado por debajo de la regla fiscal.

- Inversión universitaria por estudiante similar a la de hace dos décadas.

- Eliminación de programas de equidad y debilitamiento de apoyos a poblaciones vulnerables.

- Reducción en la rectoría técnica e improvisación en políticas educativas.

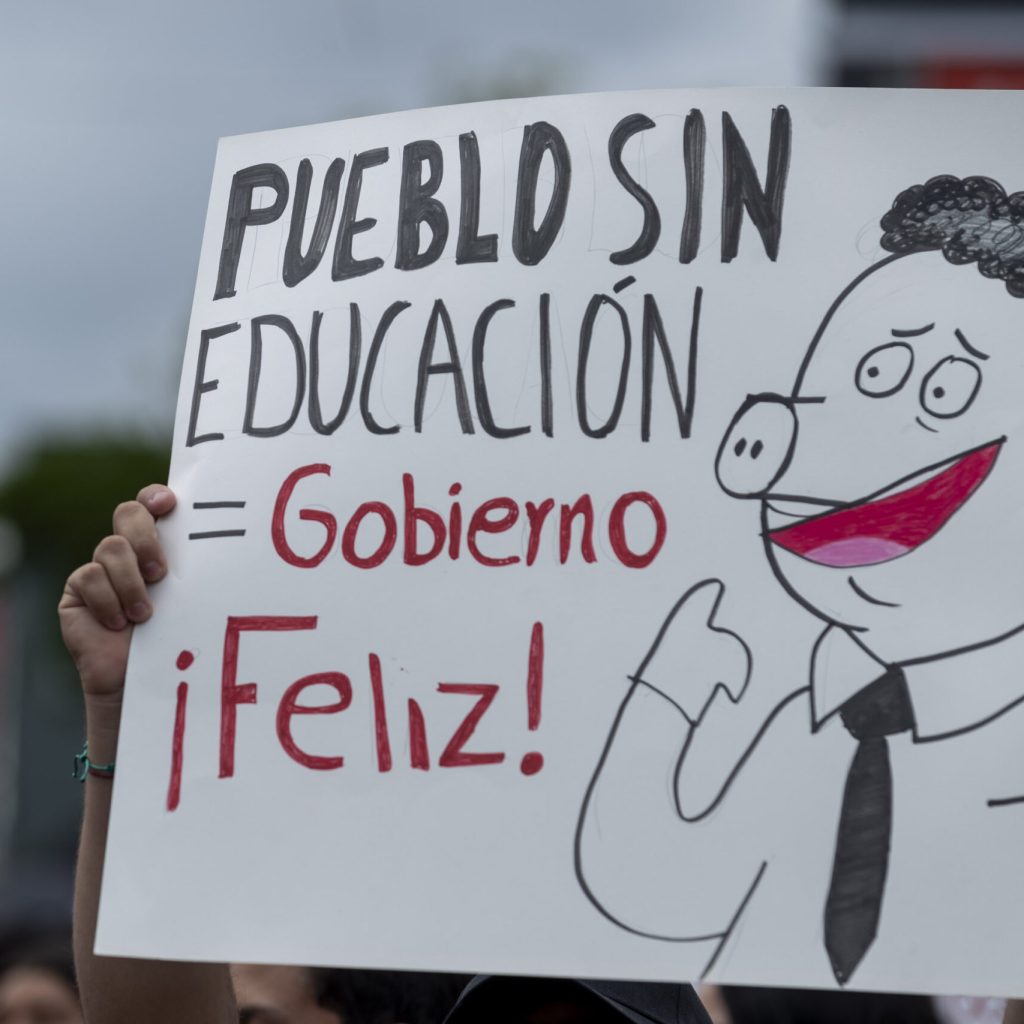

Este enfoque convierte a la educación en un “gasto” a contener y no en un bien público que sostiene ciudadanía, cohesión social y democracia.

La ironía de la “Ruta de la Educación”: ¿plan o capricho?

Como si la crisis no bastara, Costa Rica vivió en 2025 una escena digna de tragicomedia política. La entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller, no solo dejó inconclusa la supuesta “Ruta de la Educación” que el gobierno Chaves anunció con bombos y platillos en 2023: en una plaza pública declaró con aplomo que “no me dio la gana publicarla” para que no se la “despedazaran” los diputados (Chinchilla, 2025).

Con esa frase lapidaria, la educación nacional pasó de ser asunto de políticas públicas a convertirse en expresión de un estado de ánimo ministerial. Lo que en otros países se elabora con indicadores, líneas base, planes de trabajo y participación ciudadana, en Costa Rica terminó reducido a la voluntad —o el desgano— de una funcionaria que prefirió la ovación de plaza antes que la transparencia institucional (Müller, 2025).

La historia posterior no fue menos grotesca: el MEP admitió que el nuevo ministro Leonardo Sánchez, quien además fue viceministro durante la gestación de la supuesta ruta, no recibió ningún documento oficial. Lo que hubo fueron diapositivas sueltas, conferencias de prensa y promesas que nunca se concretaron en una política verificable (Bolaños, 2025). En síntesis: la “Ruta de la Educación” existió en la narrativa, pero no en la realidad.

Este episodio refleja, con tintes satíricos, lo que el Estado de la Educación ya advertía con datos duros: la improvisación en la conducción educativa y la pérdida de la rectoría técnica del MEP. Si el país había carecido de plan ministerial durante tres años, la confesión de la exjerarca terminó de desnudar el problema: Costa Rica atravesó una crisis educativa monumental sin brújula y sin hoja de ruta.

Las declaraciones de la exministra Anna Katharina Müller —al decir que “no me dio la gana publicar” la Ruta de la Educación— no son un gesto aislado, sino reflejo de una crisis estructural. El Décimo Estado de la Educación 2025 confirma que el MEP operó tres años sin plan ministerial, lo que dejó al sistema sin rumbo y profundizó el deterioro institucional.

El informe evidencia la improvisación y el vaciamiento técnico: recortes en programas de equidad, ausencia de evaluaciones y debilitamiento de la rectoría educativa. Todo esto se traduce en rezagos de aprendizajes, brechas crecientes y erosión de la cultura democrática.

Cuando una política nacional depende de un “no me dio la gana”, lo que se revela es un Estado atrapado entre ajuste fiscal e improvisación, donde la educación deja de ser bien común y derecho democrático para convertirse en víctima de los humores del poder.

Educación básica: sin rumbo y con rezagos

En la educación preescolar y primaria, el informe subraya la ausencia de un plan ministerial durante tres años, lo que dejó a las aulas sin norte. La pobreza de evaluaciones y la falta de estrategias de nivelación acentuaron el rezago estudiantil. Niñas y niños salen de primaria sin las competencias mínimas de lectura y matemáticas, lo que compromete su trayectoria futura.

Educación secundaria: desigualdades que se profundizan

La secundaria enfrenta los mayores niveles de exclusión y desigualdad. Modalidades rurales, colegios técnicos y comunidades indígenas operan en condiciones adversas que perpetúan brechas históricas. La promoción de estudiantes aumentó, pero sin controles de calidad, lo que genera un “éxito vacío”: más títulos, pero menos aprendizajes. A la par, se eliminó el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, vulnerando el derecho a una formación integral.

Educación universitaria: conflictos y estancamiento

El nivel universitario tampoco escapa a la crisis. La inversión por estudiante volvió a niveles de hace veinte años y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) crece por debajo de lo necesario. Las universidades públicas enfrentan nuevos conflictos políticos y recortes, mientras las privadas carecen de adecuada fiscalización. A pesar de que las universidades ampliaron la cobertura y aportaron en investigación y acción social, el país no aprovecha plenamente el “bono de secundaria” y pierde la oportunidad de elevar el logro educativo universitario.

Educación para la democracia: más allá de lo instrumental

El Informe advierte que reducir la educación a un enfoque meramente instrumental —centrado en certificaciones, pruebas y “eficiencia” fiscal— significa perder de vista su valor más profundo: formar ciudadanía democrática y garantizar igualdad de condiciones para participar en la vida social.

Una educación democrática no se limita a transmitir contenidos académicos, sino que cultiva pensamiento crítico, respeto a la diversidad, capacidades de diálogo y sentido de pertenencia comunitaria. Programas debilitados o eliminados —como los de equidad, afectividad, sexualidad o inclusión digital— eran parte de este esfuerzo de formación integral. Su ausencia deja un vacío que impacta no solo en los aprendizajes, sino en la posibilidad de que las nuevas generaciones ejerzan plenamente su ciudadanía.

Algunos puntos clave señalados por el Informe:

Retroceso en la democratización social: las brechas en acceso, aprendizajes y trayectorias educativas muestran que la educación ya no garantiza igualdad de oportunidades. Los sectores más pobres, las zonas rurales y los pueblos indígenas son los más afectados.

Déficit en la democratización cultural y política: la eliminación de programas como el de Afectividad y Sexualidad Integral refleja un retroceso en la posibilidad de garantizar formación en derechos humanos, convivencia y respeto a la diversidad.

Universidades y democracia: el informe reconoce a las universidades públicas como espacios de democratización del conocimiento, pero advierte que los recortes presupuestarios y la presión política limitan su capacidad de cumplir ese rol.

La educación como soporte democrático: al debilitarse la educación pública, también se erosiona la cohesión social y la participación ciudadana, pues disminuye la posibilidad de formar sujetos críticos y con igualdad de condiciones para incidir en la vida nacional.

Reconstruir el pacto educativo

El informe concluye que es posible salir de esta crisis con una nueva generación de políticas educativas, fundamentadas en evidencia científica y en un acuerdo nacional que devuelva a la educación su carácter de bien común. Entre las propuestas están: regresar al 8% del PIB en inversión, crear un sistema integral de evaluación, fortalecer la formación docente y articular redes locales de apoyo a los centros educativos.

En resumen, la educación costarricense atraviesa una encrucijada: seguir bajo la lógica del ajuste fiscal y la improvisación —donde la “Ruta de la Educación” puede depender de la gana o desgana de un jerarca—, o recuperar su papel como herramienta de equidad, democracia y desarrollo humano.

Referencias

- Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Programa Estado de la Nación. (2025). Décimo Estado de la Educación 2025. CONARE – PEN.

Chinchilla, A. (2025, 8 de mayo). Exministra del MEP: “No me dio la gana publicarla”. Diario Extra. https://www.diarioextra.com/noticia/exministra-del-mep-no-me-dio-la-gana-publicarla/

Bolaños, D. (2025, 20 de mayo). Nunca hubo un documento de la supuesta Ruta de la Educación. Radio UCR – Doble Check. https://radios.ucr.ac.cr/2025/05/doblecheck/nunca-hubo-documento-ruta-de-la-educacion/

Müller, A. K. (2025, mayo). Sobre la Ruta de la Educación. Documento personal, San José. Disponible en Doble Check- https://radios.ucr.ac.cr/2025/05/doblecheck/nunca-hubo-documento-ruta-de-la-educacion/

La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.