Las mujeres campesinas de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza han sembrado, por más de dos décadas, mucho más que alimentos: han cultivado comunidad, dignidad y un modelo ejemplar de agroecología en Caño Negro, Los Chiles. Hoy, enfrentan un proceso de despojo que ha borrado cercas, infraestructura y documentos, pero no su convicción.

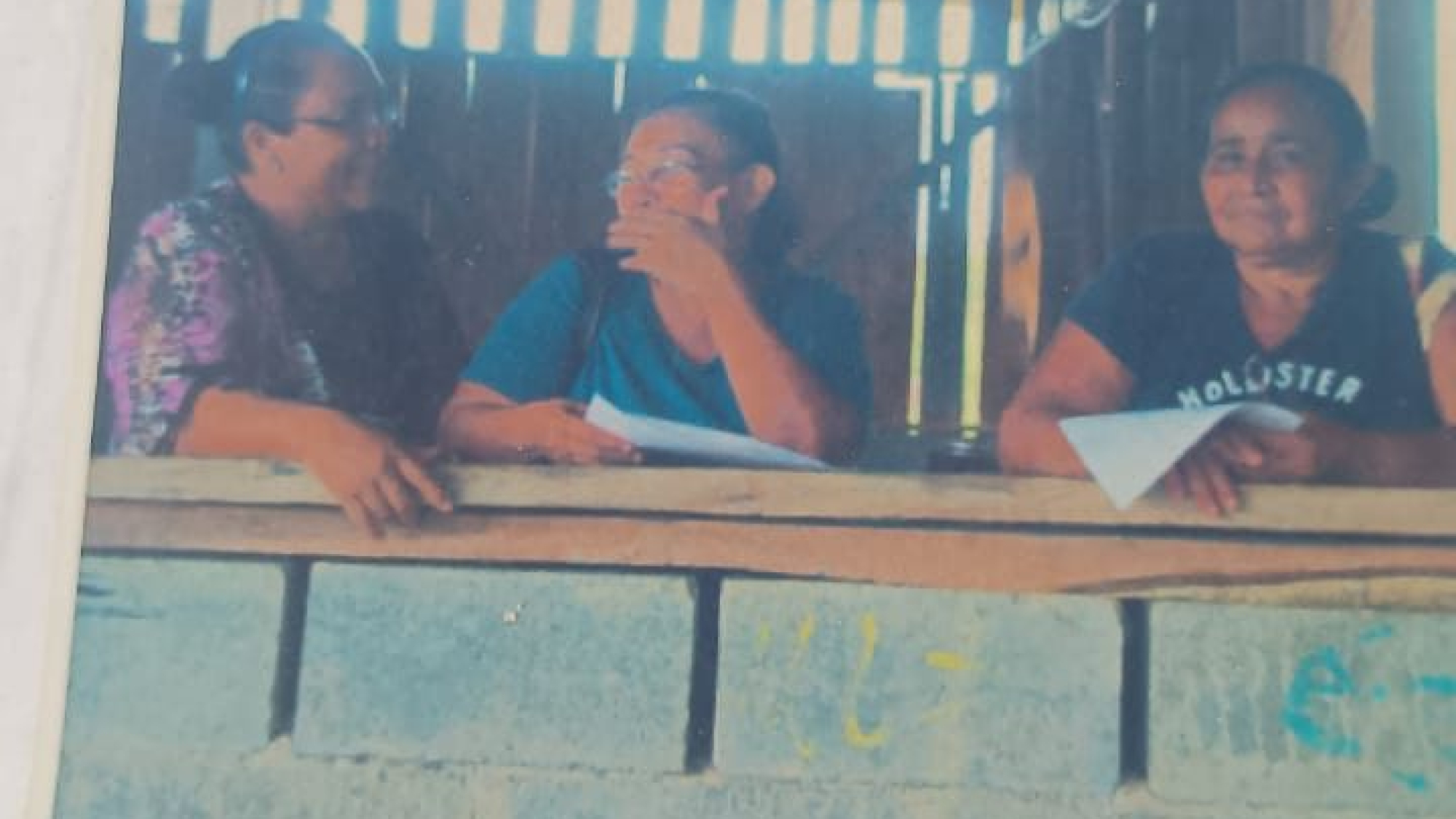

Este video recoge sus voces en un momento crítico: relatan cómo construyeron “el pulmón de la esperanza”, cómo avanzó la ocupación ilegal de la finca y cómo el abandono institucional —marcado por la pasividad del INDER— profundizó la injusticia.

Aun así, ellas continúan resistiendo. Saben que la lucha no es solo por la tierra, sino por el derecho a seguir viviendo y cultivando aquello que han defendido durante casi 30 años. Su historia recuerda una verdad incómoda: cuando el Estado se ausenta, quienes más pierden son las mujeres rurales que sostienen, desde abajo, la vida y los bienes comunes.

Este video es un acto de memoria y denuncia, pero también de esperanza. Te invitamos a escucharlas.

Memoria viva: un documental para entender lo que está en juego

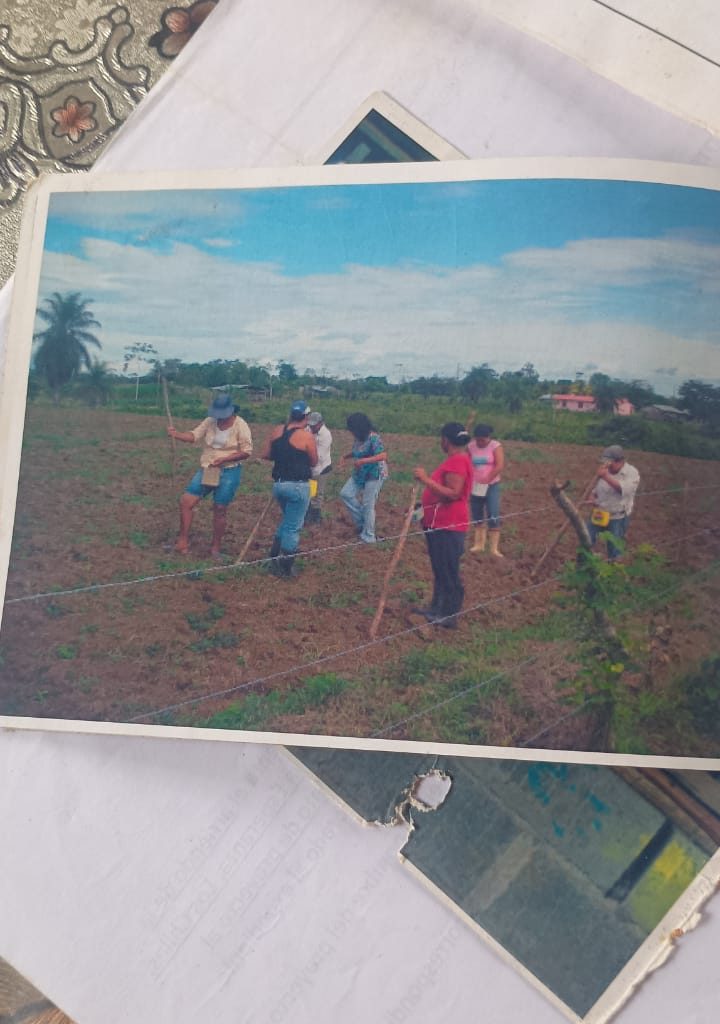

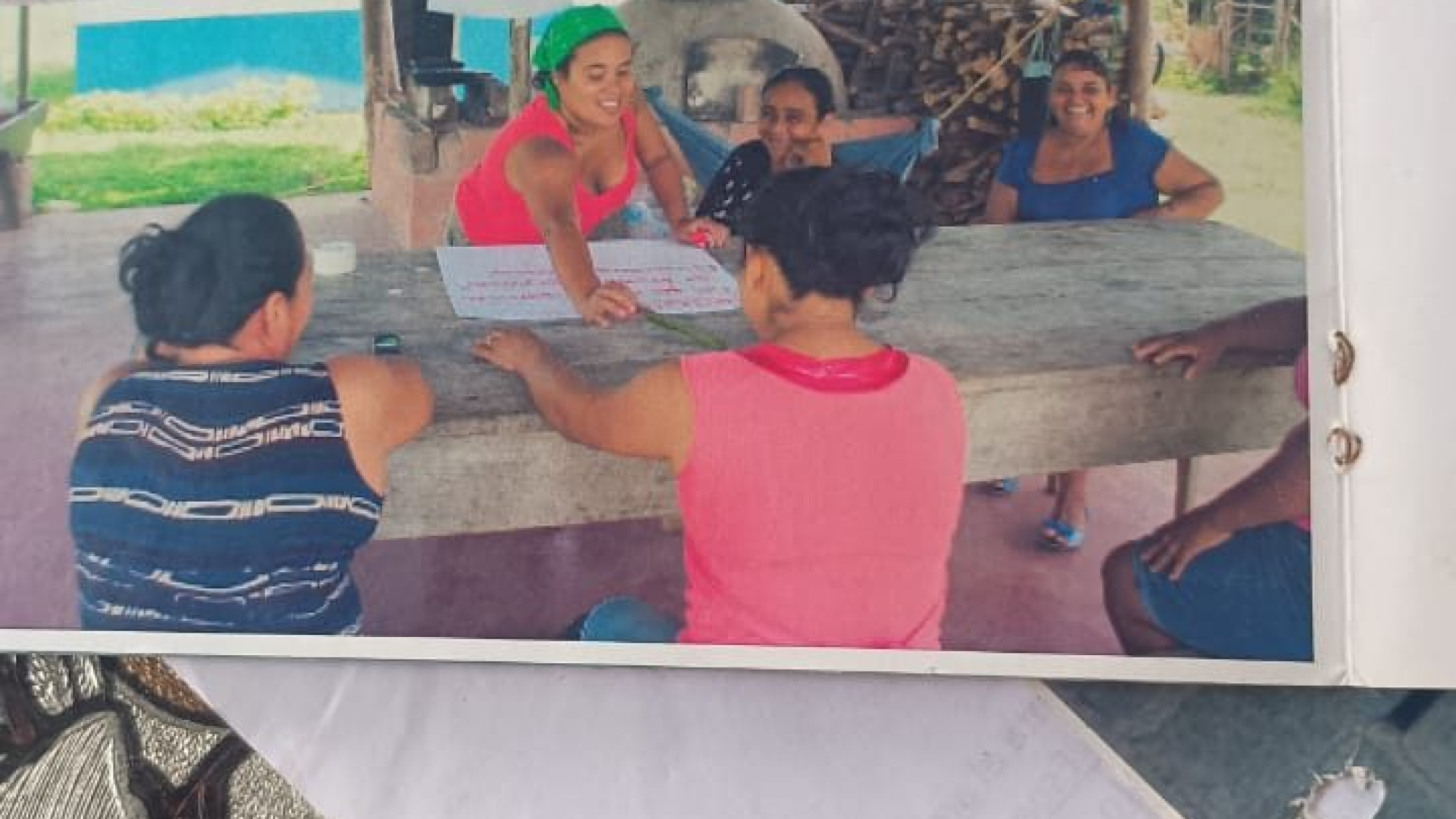

Como parte del esfuerzo por resguardar la memoria de esta experiencia, también ponemos a disposición el documental Para que vuelvan las mariposas (UNED), una obra que revela la profundidad del trabajo realizado por las mujeres campesinas de Nueva Esperanza. Con sensibilidad y fuerza, el documental muestra cómo, en medio de la devastación ambiental provocada por la piña y la ganadería extensiva, ellas levantaron un modelo agroecológico colectivo capaz de restaurar suelos, recuperar biodiversidad y reactivar la vida en su territorio. Mariposas, lombrices, agua limpia y alimentos sanos regresaron gracias a su trabajo incansable.

Hoy, ese legado está nuevamente en riesgo. La finca donde nació esta experiencia ha sido ocupada por terceros, con el silencio cómplice de instituciones como el INDER. Lo que antes fue un referente nacional de agroecología y soberanía alimentaria está siendo despojado, y las mujeres que lo hicieron posible han sido desplazadas.

Ver este documental no es solo acercarse a una historia de organización y esperanza:

es reconocer la dimensión de la pérdida y la urgencia de proteger la memoria, la tierra y a quienes la defienden.

🌱 Cuando las mariposas desaparecen, sabemos que algo vital se está perdiendo.

Cuando regresan, nos recuerdan que aún hay esperanza si cuidamos la tierra y a quienes la cultivan.