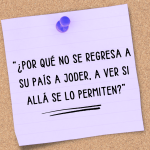

En un pequeño pueblo costero del Caribe sur, Philippe ha dedicado años de su vida a proteger ríos, humedales y bosques amenazados por la expansión turística y la indiferencia institucional. Lo ha hecho con determinación, sin grandes recursos, enfrentando amenazas y agresiones físicas, viendo cómo la destrucción avanza más rápido que las respuestas de las autoridades.

Su historia es la de muchas personas defensoras ambientales: una lucha solitaria y desgastante, marcada por la precariedad económica, el hostigamiento y la falta de apoyo real. Cada monitoreo ambiental, cada denuncia, cada señal de alerta sobre la destrucción del territorio tiene un costo humano altísimo. Philippe lo ha pagado con su salud, con su sustento económico y con la certeza de que si él no estuviera ahí, nadie más lo haría.

“Estoy mal, pero aún así intento luchar. Si yo muero acá, nadie más va a estar en el campo. A nadie le importa.”

La soledad como marca

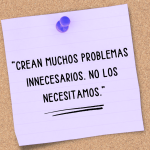

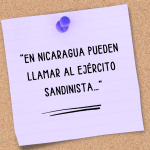

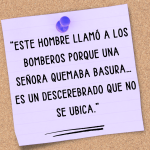

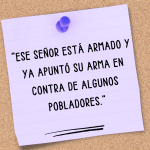

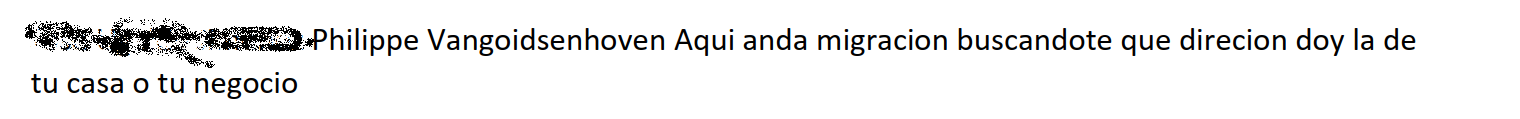

Philippe enfrenta su lucha prácticamente solo. La falta de acompañamiento ciudadano e institucional ha hecho que la defensa ambiental en este territorio se sostenga sobre sus propios hombros. Mientras muchos aplauden de lejos los discursos sobre “desarrollo sostenible”, quienes denuncian en el territorio enfrentan el miedo directamente: amenazas, daños materiales, persecución y el peso psicológico de sentirse desprotegidos.

“Aquí todo el mundo tiene miedo. Nadie quiere involucrarse. La soledad también duele.”

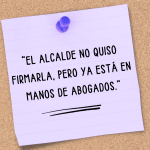

El abandono institucional

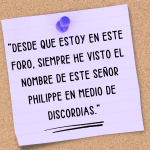

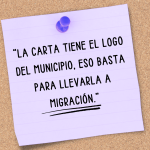

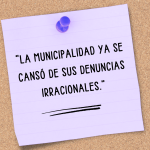

La historia de Philippe también expone las grietas estructurales del país. Denuncias que no avanzan, permisos que legitiman la destrucción, autoridades ausentes y una institucionalidad que, en lugar de proteger, muchas veces se convierte en parte del problema. Esta desprotección no es solo jurídica: es también simbólica. Es el mensaje de que defender la vida no importa lo suficiente.

“Hablan de proteger la naturaleza, pero cuando se trata de acompañar, de verdad, no hay nadie.”

El desgaste físico y emocional

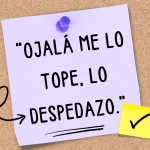

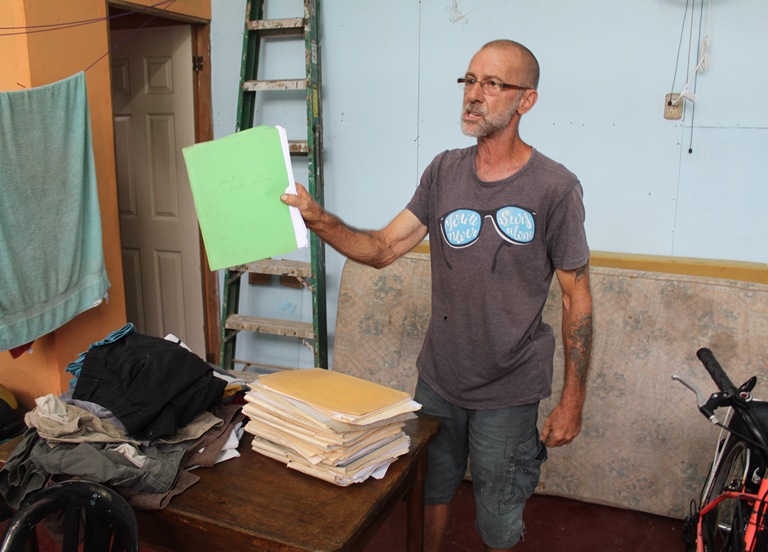

La defensa ambiental no se libra solo en los tribunales o en las comunidades; también se libra en el cuerpo. Philippe enfrenta problemas de salud que se han agravado por años de trabajo en condiciones duras y sin respaldo. La falta de ingresos, la pérdida de herramientas de monitoreo y la hostilidad de su entorno lo han llevado al límite.

La lucha, que empezó como un compromiso con la naturaleza, hoy se siente también como un peso solitario.

“El ambientalismo cuesta —y cuesta caro—. Cuesta miles de dólares, cuesta clientes, cuesta salud, cuesta vida.”

“El ambientalismo aquí no da para vivir. Al contrario: te va quebrando, poquito a poco.”

Entre el eco mediático y la ausencia local

En momentos puntuales, la lucha de Philippe ha logrado captar atención mediática, pero esa visibilidad no se ha traducido en redes de apoyo sostenidas ni articulación territorial real. Más allá de las denuncias públicas, el acompañamiento local es casi inexistente. No hay estructuras comunitarias sólidas que compartan la carga ni mecanismos para proteger a quienes están en primera línea.

La lucha ambiental no puede depender únicamente de una voz amplificada en redes: necesita tejido social, presencia organizada y compromiso colectivo.

“La gente habla bonito del ambiente, pero defenderlo aquí es otra historia. Te golpean, te siguen, te mandan al hospital. Y el negocio se va al carajo.”

No es un caso aislado

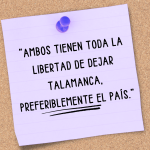

Philippe no es una excepción. Su historia encarna lo que muchas personas defensoras viven en silencio. Cuando la sociedad no protege a quienes protegen, el costo no lo paga solo esa persona: lo pagamos todos y todas, con territorios devastados, ríos contaminados y bienes comunes en riesgo.

“Si después de mí no hay otro que tome este campo, se acabó. Y eso me duele más que cualquier golpe.”

Una defensa que debe ser colectiva

Proteger a las personas defensoras ambientales no es un acto de caridad: es una responsabilidad colectiva. Implica escuchar, acompañar, visibilizar y exigir al Estado garantías reales. Philippe no debería estar solo. Ninguna persona defensora debería estarlo.

La defensa de la vida no puede seguir siendo una carga individual. Porque cuando una voz defensora se apaga, se abre espacio para que el silencio cubra la destrucción.

Desromantizar la defensa de la naturaleza

Desde el Observatorio de Bienes Comunes creemos que es urgente desromantizar la defensa de la naturaleza. No es un acto heroico ni una postal de inspiración: es una lucha desigual, atravesada por violencia, hostigamiento, abandono y ninguneo.

En Costa Rica, muchas de estas luchas nacen en los patios traseros, en los ríos que cruzan comunidades, en los humedales que alimentan la vida que nos sostiene. Son personas que defienden desde sus hogares y territorios, sin recursos, sin respaldo institucional y, muchas veces, sin acompañamiento social.

Hablar de esta violencia no divide: visibiliza lo que se ha querido mantener invisible. Reconocer el costo humano de defender la vida es un paso imprescindible para transformar esta realidad y construir redes reales de cuidado, protección y acción colectiva.

La defensa ambiental no puede seguir sostenida sobre cuerpos individuales. Necesita ser una tarea compartida, una responsabilidad común.

Entre el destino y la elección

Hay quienes podrían decir que Philippe eligió este camino. Que podría haber hecho otra cosa, vivir más tranquilo, sin cargar sobre sus hombros la defensa de un territorio que parece no querer ser defendido. Y tal vez sea cierto: nadie lo obligó. Pero también es cierto que algunas decisiones no se toman desde la comodidad, sino desde una conciencia que ya no permite mirar hacia otro lado.

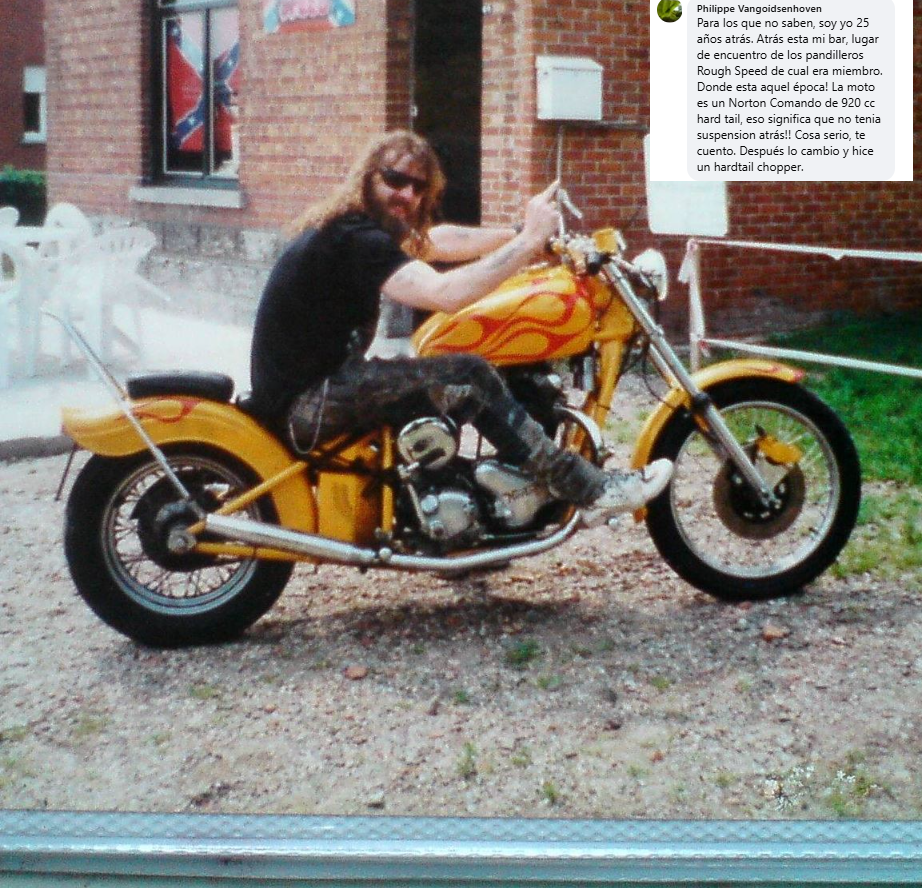

Philippe no siempre fue “el defensor del humedal”. A los 25 años, su vida parecía ir por otro rumbo. Él nos recuerda con una fotografía cuando tenía 25 años «Atrás está mi bar, lugar de encuentro de los pandilleros Rough Speed, del cual era miembro. ¡Dónde está aquella época! La moto es una Norton Comando de 920 cc hard tail, eso significa que no tenía suspensión atrás. Cosa seria, te cuento. Después lo cambié y hice un hardtail chopper.”

Esa imagen del joven motociclista rebelde contrasta con el hombre que hoy recorre a pie los mismos caminos, observando el cauce de los ríos y las huellas del deterioro ambiental. Pero en el fondo, algo permanece: la misma energía que antes lo movía sobre dos ruedas, hoy lo empuja a cuidar la vida que habita estos territorios.

Philippe pudo elegir otros caminos, y quizá todavía podría. Pero eligió este, el más difícil: quedarse, resistir y cuidar. No por romanticismo, sino porque entendió que cuando el bosque desaparece, desaparece también una parte de todos nosotros.

Y aunque su defensa parezca solitaria, su gesto nos interpela a cada uno: ¿qué haríamos nosotros si el lugar que amamos estuviera en peligro?

Porque al final, cuidar la naturaleza no es un acto individual ni un destino inevitable. Es una opción —una que Philippe hizo, y que el Caribe Sur agradece.