La comunidad de Maquengal en Guatuso vuelve a alzar la voz. Esta vez, con más urgencia que nunca.

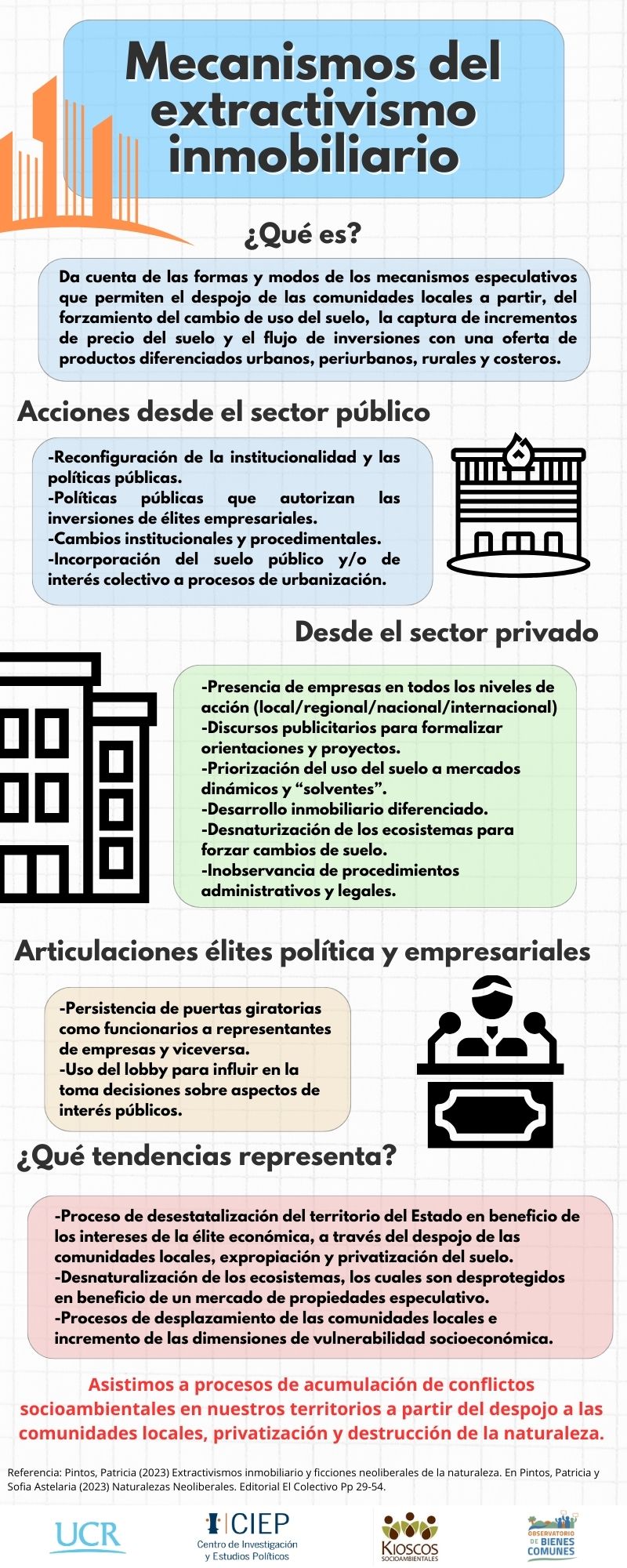

A pesar de años de las advertencias comunitarias y las evidencias sobre el daño ambiental, la administración anterior de la Municipalidad de Guatuso aprobó una nueva concesión de minería no metálica en el Río Frío por 30 años más. Mientras tanto, maquinaria pesada ya está escarbando en la poza ubicada cerca de la base del puente de cemento, removiendo material de forma intensiva y alterando drásticamente el cauce del río.

El impacto es tangible. Las pozas ya no están, la sedimentación impide la navegación, las corrientes disminuyen, los espacios de recreación se han vuelto inseguros, y los bordes del río se erosionan visiblemente. Lo que antes era parte del paisaje vivo de la comunidad, hoy es un recuerdo en peligro de desaparecer.

“Esto ha venido a matar el río. Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR, el humedal de Caño Negro, que no estamos cuidando”, expresó una persona vecina. El Río Frío no solo es un símbolo cultural y económico para la región, sino el principal afluente del Humedal Caño Negro, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y protegido bajo la Convención RAMSAR.

Cuando se arranca el río, se arranca la vida

La extracción sin regulación no solo pone en riesgo ecosistemas: también daña infraestructura pública, propiedades privadas y genera condiciones propicias para inundaciones y pérdida de suelos. Este riesgo es más que una posibilidad futura: ya está ocurriendo en la poza cercana a la base del puente de cemento que une Maquengal con la Amapola, donde actualmente maquinaria remueve material sin un monitoreo claro. Las alteraciones al cauce y al entorno inmediato podrían comprometer la estabilidad del propio puente, aumentar la erosión de las riberas y agravar las afectaciones aguas abajo.

Es decir, el afán por “sacar hasta la última piedra” termina dejando un vacío que se siente en lo ambiental, lo social y lo económico. La remoción del lecho del río no solo altera su curso natural, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de quienes viven a su alrededor.

El caso de Maquengal es más que una denuncia: es una lección de participación ambiental comunitaria. En marzo de este año, durante el Festival del Agua, vecinas y vecinos entregaron cartas al alcalde Carlos Sequeira y a autoridades ambientales, recordando el compromiso asumido de hacer un diagnóstico ecológico del cantón. Esta solicitud no es caprichosa: es una necesidad urgente, especialmente cuando ya se están interviniendo zonas sensibles del río sin un control efectivo y con impactos visibles que podrían ser irreversibles.

Voces por la protección del Río Frío

En Maquengal, la defensa del río no es un asunto técnico ni lejano: es cotidiano, vivido, sentido. Las personas vecinas se preguntan por qué se insiste en extraer piedra del Río Frío, mientras existen otros cauces que podrían asumir esa carga sin tanta afectación.

“¿Por qué todas las piedras grandes se las llevan del Río Frío? ¿Por qué no se hace un equilibrio con otros ríos como el Celeste, el Venado o el Samen, que también tienen bastante piedra? Aquí ya están sacando hasta las piedras grandes, las que le dan forma al río, las que sostienen sus orillas.”

La preocupación va más allá de Maquengal. Vecinos de otras zonas del cantón han señalado cómo el dragado también ha afectado humedales y otros afluentes del Río Frío. En lugares como Buenavista, donde el mismo río Celeste ofrecía pozas naturales, hoy las familias recuerdan con tristeza cómo esos espacios desaparecieron.

“Han sacado manzanas enteras de humedal. Lo vemos en Llanos, lo vemos en Buenavista, y el gobierno local no hizo nada. Antes la gente se bañaba en Semana Santa, ahora las pozas ya no están.”

Frente a este abandono institucional, muchas personas se preguntan qué ha hecho el gobierno local en todos estos años.

“¿Qué ha estado haciendo la municipalidad mientras todo esto pasa? La población sí ha estado observando, denunciando, pero las veredas del río se destruyen, los humedales se secan, y seguimos sin respuestas claras. ¿A dónde vamos a llegar si no se detiene esto?”

Las voces del territorio, lejos de ser ruido, son un llamado urgente: dejar descansar al río, repensar las prioridades, y cuidar lo que aún late antes de que lo borren hasta la última piedra.

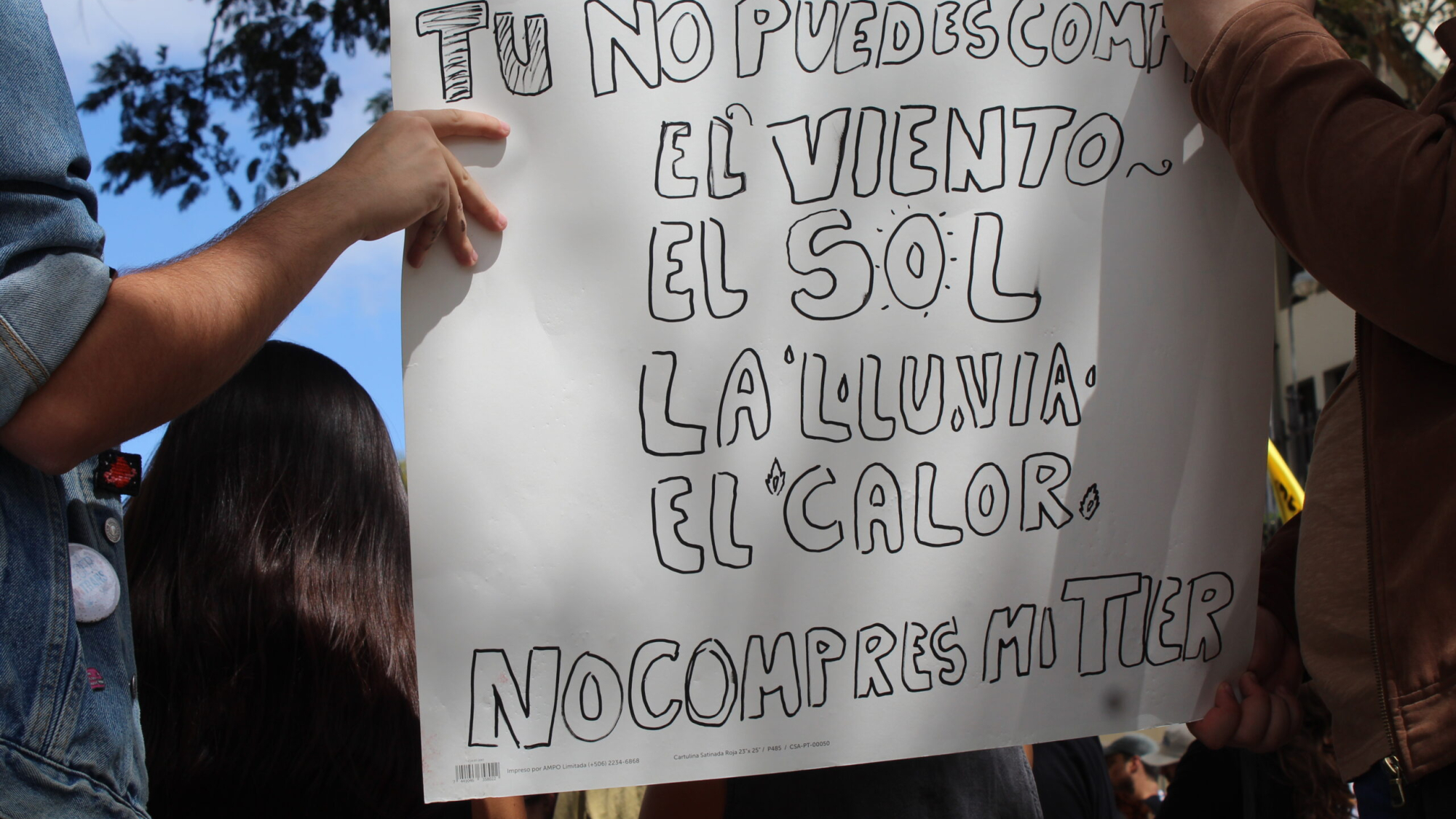

¿Desarrollo para quién?

Las comunidades no están en contra del desarrollo. Están en contra del saqueo, del uso intensivo de un bien común para el lucro de unos pocos, sin respetar los límites ecológicos ni los derechos de quienes viven en el territorio. Mientras se extrae el material, las personas vecinas de Maquengal pierden el potencial turístico del Río Frío, que antes atraía visitantes por su belleza natural y su biodiversidad. Pero aún más grave: pierden también su espacio recreativo local, el lugar donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas compartían, se bañaban, pescaban y construían sus vidas cotidianas.

Como expresan con firmeza sobre la relación entre el humedal de Caño Negro y el río Frío: “no se puede seguir vendiendo al mundo un sitio de valor ambiental si no se está cuidando ni monitoreando”.

Frente al extractivismo, la comunidad propone un camino distinto:

Priorizar proyectos que beneficien el bienestar.

Regular con criterios ambientales.

Evaluar los daños acumulados y restaurar los ecosistemas.

Escuchar y respetar la voz de quienes han vivido, cuidado y defendido el río toda su vida.

Participar es un derecho, manternos es un deber

El Acuerdo de Escazú y la Ley Orgánica del Ambiente reconocen el derecho de las personas a participar en las decisiones ambientales. Y eso es precisamente lo que hace Maquengal: ejercer su derecho a defender un río que aún vive, que aún canta, pero que está siendo silenciado a golpe de retroexcavadora.

No podemos permitir que la minería no metálica borre nuestras pozas, nuestros recuerdos, nuestra seguridad, nuestra biodiversidad.

Porque cuando se agota hasta la última piedra, lo que queda es el vacío de lo que fuimos.

¿Qué es la minería no metálica y por qué afecta tanto?

La minería no metálica es la extracción de materiales como arena, piedra, grava, caliza, arcilla y otros minerales que no contienen metales. En Costa Rica, esta actividad se realiza principalmente para abastecer la industria de la construcción: carreteras, puentes, edificios y desarrollos inmobiliarios.

Aunque no se trate de oro o cobre, los impactos ambientales de esta minería pueden ser igual de devastadores, especialmente cuando se realiza en cauces de ríos o zonas sensibles:

Modifica el cauce natural del río, alterando sus flujos y aumentando el riesgo de

Provoca erosión en las riberas, afectando árboles, vegetación y vida

Contribuye a la sedimentación, lo que daña la calidad del agua y reduce el hábitat de muchas especies acuáticas.

Disminuye el caudal, afectando a las personas que dependen del río para consumo, agricultura o recreación.

Fragmenta los ecosistemas, afectando la biodiversidad y debilitando la capacidad de los humedales de cumplir funciones clave, como el control de inundaciones o la regulación del clima local.

Cuando esta actividad no se regula adecuadamente, se convierte en una forma de extractivismo destructivo que sacrifica el largo plazo en nombre de un beneficio inmediato y desigual.