Como parte de su trabajo de monitoreo ambiental, Philippe Vangoidsenhoven ha documentado diversas prácticas que generan preocupación tanto en zonas boscosas como en áreas públicas. Sus observaciones permiten visibilizar conflictos y daños potenciales al entorno, evidenciando la vulnerabilidad de estos territorios ante intervenciones humanas desordenadas. A continuación se presentan dos casos recientes que ilustran estas problemáticas.

Caso 1 — Chapeo de bosque privado y agresión a observador

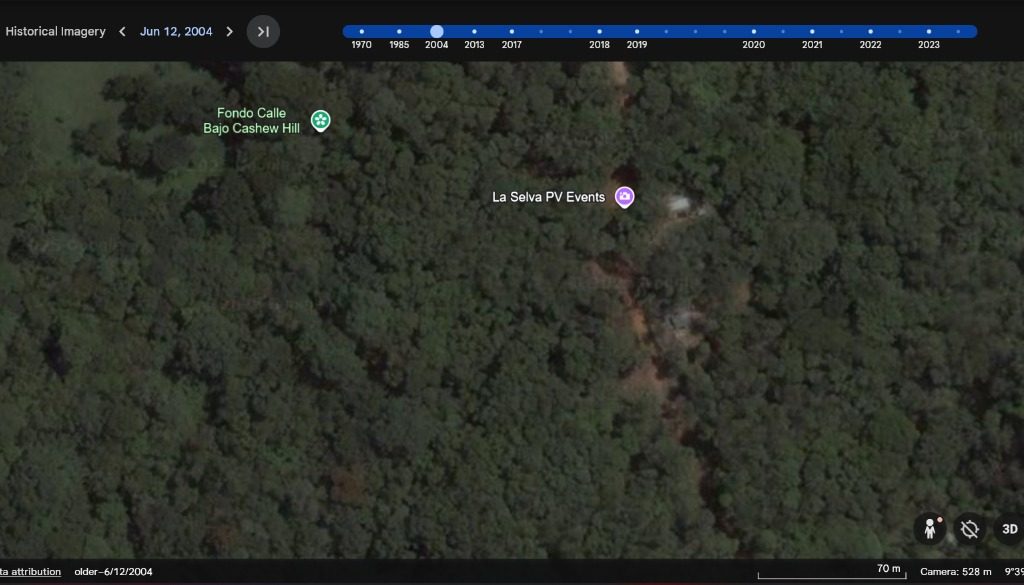

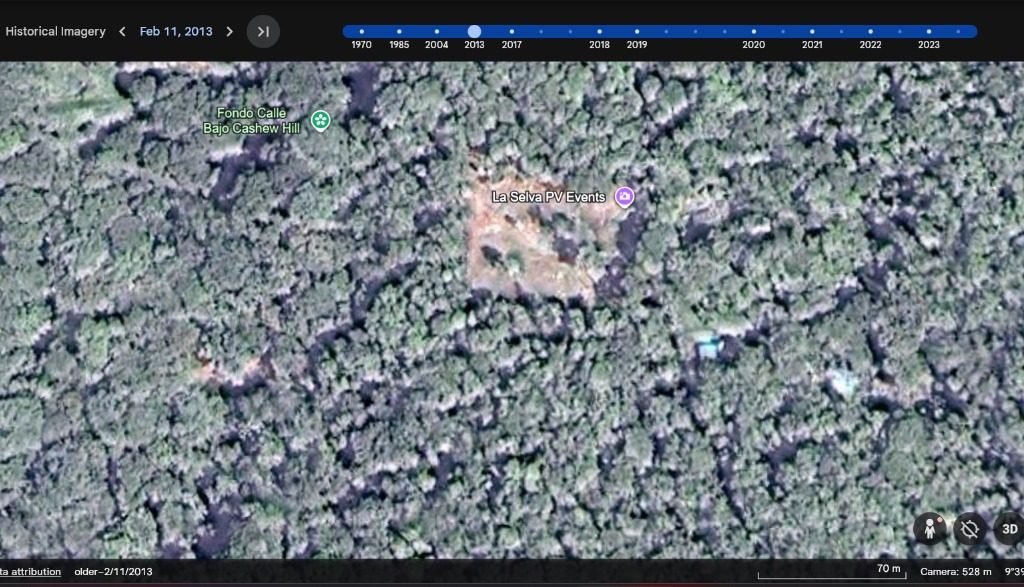

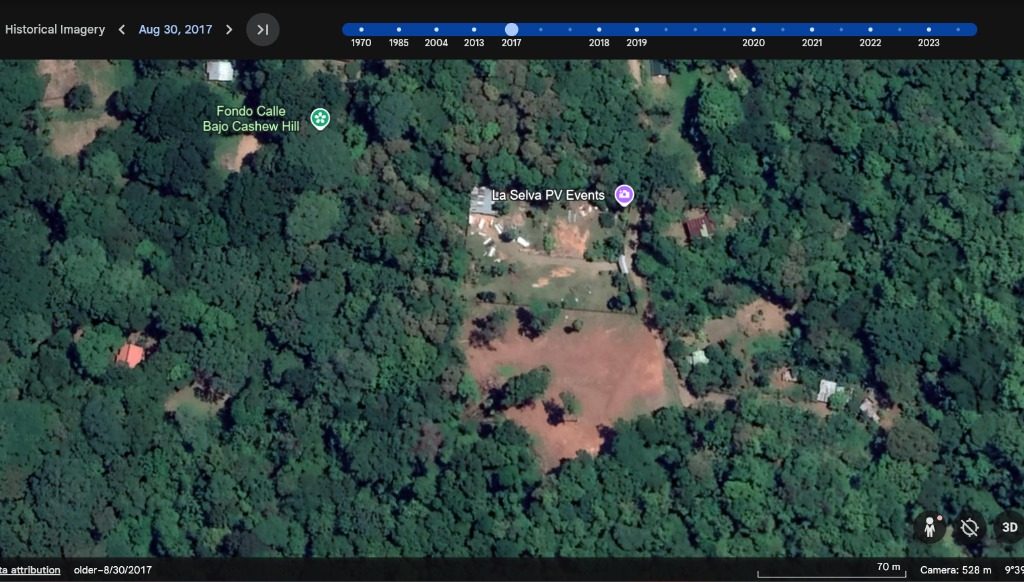

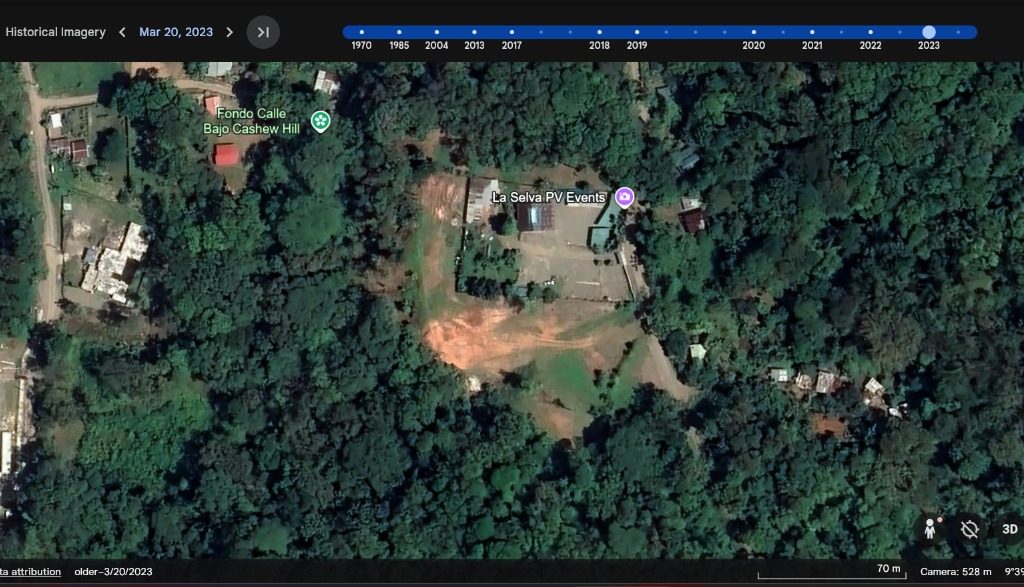

Philippe registró la intervención en un bosque que hasta ahora no había sido tocado. Durante siete u ocho días, un grupo de cuatro o cinco personas realizó labores de chapeo. El terreno pertenece a una empresa ampliamente reconocida por la extracción de material de río y que, además, ha sido denunciada por extraer material de una loma en el cantón de Talamanca.

Tras denuncias previas, los responsables retiraron los rótulos de los camiones para evitar problemas legales. Al consultar a uno de los trabajadores sobre la razón del chapeo, este no ofreció una explicación clara. Philippe advierte que, en muchos casos, este tipo de acciones precede a la tala y posterior loteo de terrenos. En este caso, el bosque es montañoso y se desconoce el objetivo de la intervención.

Durante el monitoreo, Philippe también sufrió un incidente de violencia: mientras tomaba fotografías y registraba la situación con su celular, un hombre del lugar le gritó e intentó intimidarlo desde unos 100 metros, exigiéndole que dejara de tomar fotos. Philippe documentó el evento con la cámara de su carro y su celular, señalando que la percepción de la ley por parte de los responsables parece basarse más en caprichos que en la normativa vigente, lo que dificulta la protección ambiental.

Caso 2 — Uso desordenado de áreas públicas y playas

En otro monitoreo, Philippe observó que, especialmente durante los periodos de vacaciones, la zona pública y las playas sufren un uso desordenado y dañino. Personas que llegan a la zona realizan actividades de parqueo y ocupación de espacios públicos, incluyendo áreas que deberían ser refugio de fauna o patrimonio comunitario.

Philippe describe la situación como un “desastre total”, en la que el control por parte de las autoridades es limitado y la presión social y ambiental se intensifica. Este caso evidencia un problema recurrente en la gestión de espacios públicos y en la protección del litoral costarricense.

Caribe Sur bajo presión

Estos dos casos muestran patrones recurrentes de intervención humana en territorios sensibles, donde tanto la acción privada como el uso desordenado del espacio público generan riesgos significativos para los ecosistemas y la gestión comunitaria. En el Caso 1, el chapeo de un bosque montañoso, acompañado de agresión a un observador, evidencia la vulnerabilidad de los bosques ante prácticas no reguladas y caprichos individuales que pueden anticipar la tala y el loteo de terrenos. La falta de claridad sobre la finalidad de estas intervenciones refleja la debilidad institucional y la dificultad de aplicar la normativa ambiental en contextos de presión extractiva.

En el Caso 2, la ocupación descontrolada de playas y zonas públicas durante periodos de mayor afluencia demuestra cómo la presión social sobre espacios comunes contribuye al deterioro ambiental y al conflicto de usos. La incapacidad de las autoridades para regular estas prácticas refuerza la idea de que los territorios más frágiles —ya sea por su valor ecológico, social o cultural— requieren mecanismos de control y vigilancia más efectivos.

En conjunto, ambos casos revelan cómo actividades aparentemente dispersas o aisladas tienen efectos acumulativos sobre ecosistemas y comunidades. Bosques, ríos y playas son territorios vulnerables que no solo sufren daños físicos, sino también tensiones legales, sociales y éticas. La experiencia de Philippe muestra que la defensa ambiental exige monitoreo constante, visibilización de agresiones, y la construcción de capacidades comunitarias para resistir prácticas que ponen en riesgo bienes comunes y patrimonios naturales.