El Observatorio de Bienes Comunes acompañó la manifestación del 8 de noviembre, una jornada donde miles de personas volvieron a ocupar las calles para defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), símbolo de la solidaridad y de la justicia social en el país.

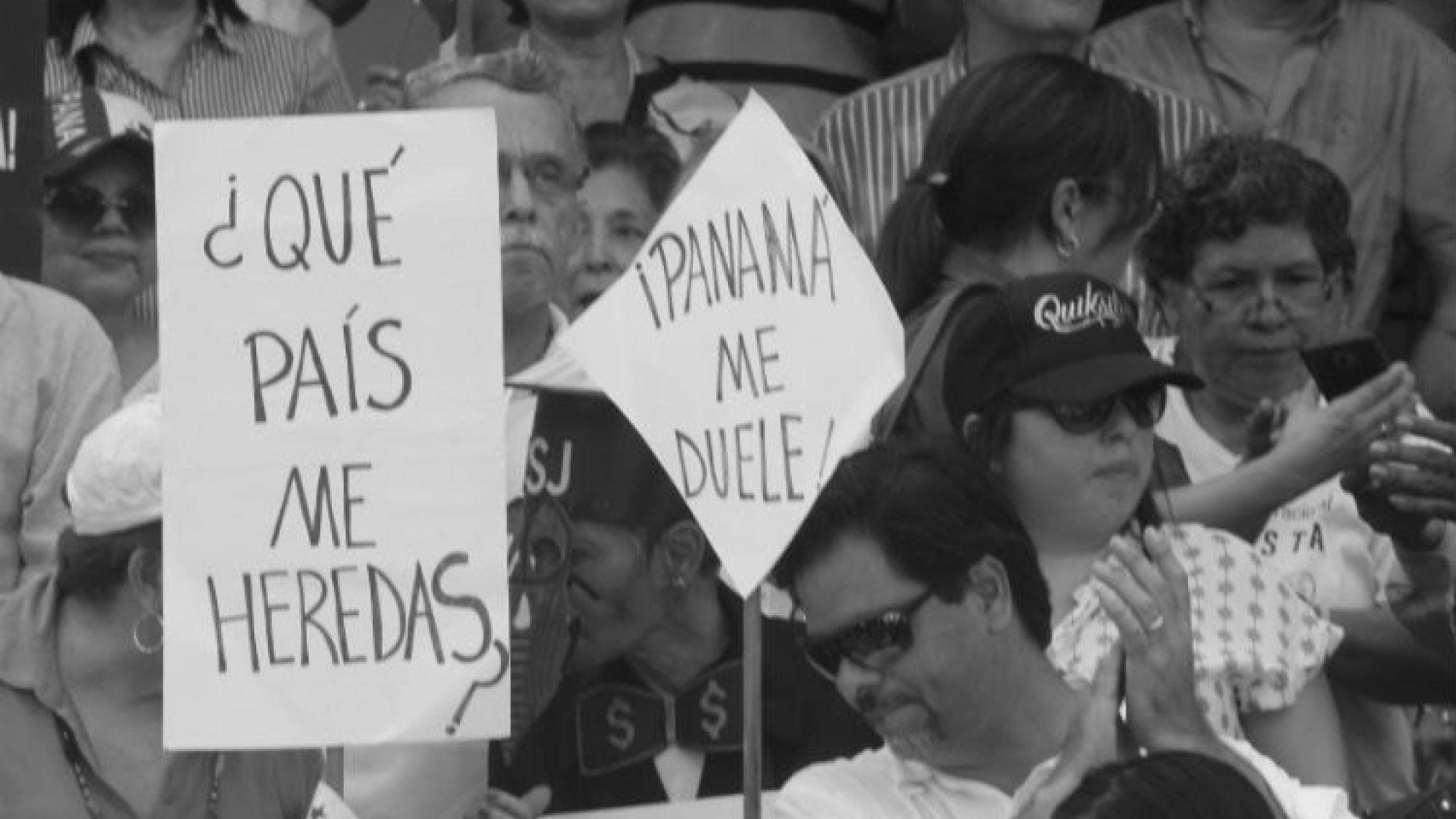

El audio compartido —un collage de voces y consignas— recoge la fuerza de un movimiento diverso que reunió a sindicatos del magisterio, organizaciones estudiantiles, feministas, campesinas e indígenas, así como personas usuarias y trabajadoras de la Caja. En cada intervención resonó la memoria del 8 de noviembre de 2012, cuando la represión estatal intentó acallar una protesta en defensa de la CCSS. Trece años después, la herida sigue viva, pero también la convicción de que la salud no es un negocio, sino un derecho.

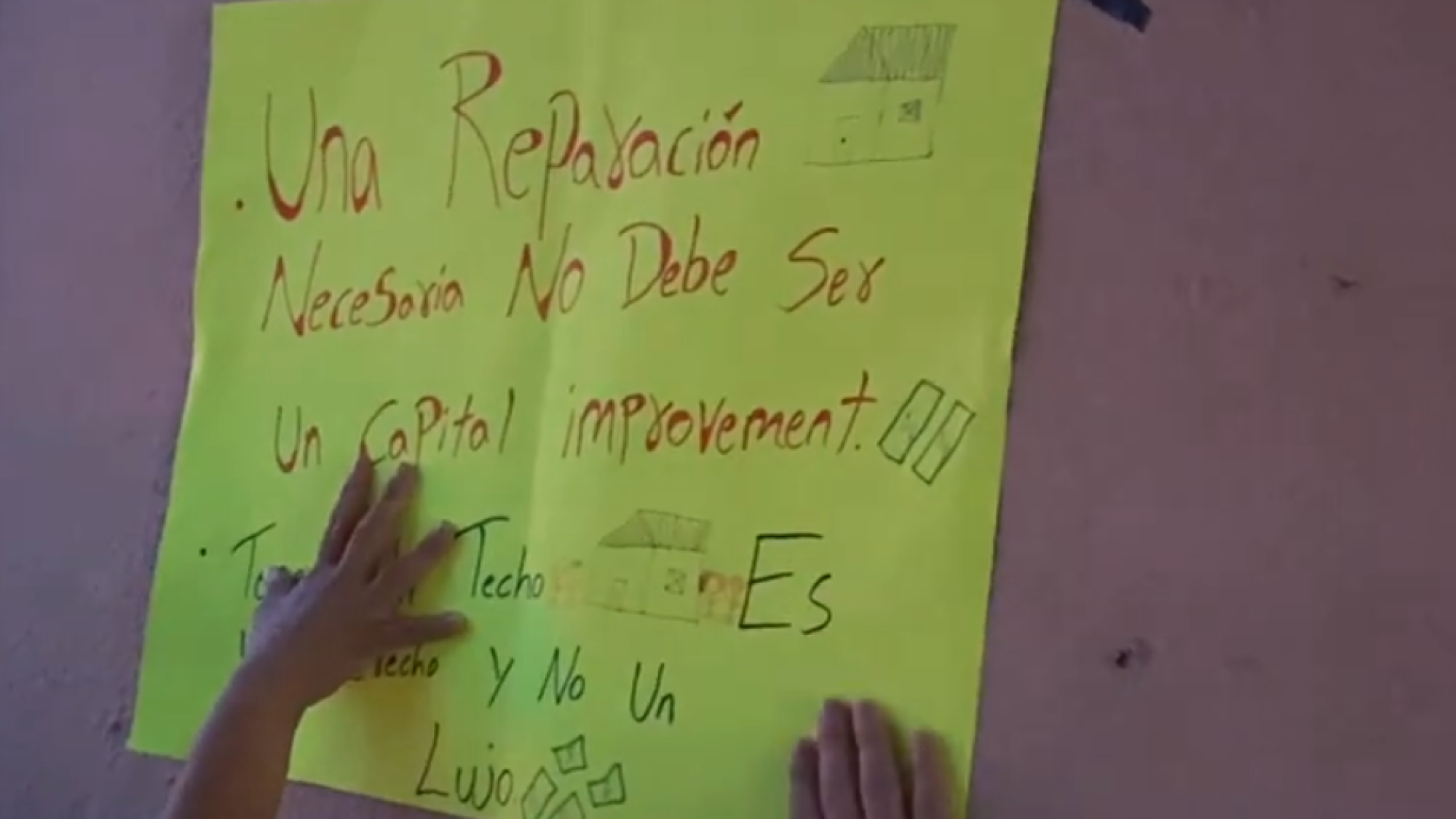

Entre las voces se insistió en que la deuda del Estado y las políticas neoliberales amenazan la sostenibilidad de la institución, mientras crece la tentación de privatizar lo público. En el marco de un nuevo proceso electoral, las organizaciones alertaron sobre el riesgo de que la caja, la educación y las universidades públicas se conviertan nuevamente en botín político o terreno de ajuste.

Defender la Caja —recordaron desde el Frente Nacional por la Seguridad Social— es defender la vida digna, el trabajo decente, el derecho a la salud y la memoria de quienes, desde hace más de ocho décadas, hicieron posible un modelo solidario.

🎧 Escuchá aquí el testimonio sonoro de la jornada: un eco colectivo que recuerda que los bienes comunes también se defienden desde la calle.

Palestina también resuena en las calles de Costa Rica

Durante la manifestación del 8 de noviembre, entre las consignas en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, también se alzaron voces solidarias con el pueblo palestino. En medio de tambores, banderas y discursos, la causa por la salud pública se entrelazó con la denuncia del genocidio en Gaza, recordando que la defensa de la vida no tiene fronteras.

Estas intervenciones afirmaron que la lucha por la justicia social y los bienes comunes es inseparable de la solidaridad internacionalista: cuando un pueblo es atacado, todos los pueblos que resisten sienten la herida. Desde Costa Rica, las voces que defienden la Caja se sumaron al clamor global por un alto al fuego y por el respeto a la dignidad del pueblo palestino, reafirmando que la vida —en cualquier territorio— nunca debe ser una mercancía ni un objetivo de guerra.

La memoria sonora de la protesta

Registrar y compartir los sonidos de una manifestación es también una forma de hacer memoria. Cada consigna, cada tambor y cada voz guardada en estos archivos sonoros reconstruye la historia viva de las luchas sociales y permite que las generaciones futuras escuchen lo que se quiso silenciar. Estos testimonios son parte del patrimonio político y afectivo del país: resguardan la emoción colectiva, la resistencia y la palabra de quienes defienden lo común. Escuchar es, también, una forma de cuidar la memoria.