La costa del Caribe Sur es un mosaico de ecosistemas frágiles: playas, humedales, quebradas y bosques que sostienen una biodiversidad invaluable y sustentan la vida cotidiana de las comunidades locales. Sin embargo, estos territorios enfrentan una presión creciente producto de actividades extractivas, deforestación y la ocupación ilegal de zonas públicas. Frente a estas amenazas, el monitoreo comunitario se ha convertido en una línea de defensa fundamental. En primera fila se encuentra la labor incansable de Philippe Vangoidsenhoven, quien, mediante recorridos, fotografías y denuncias, ha documentado patrones preocupantes de impunidad, conflictos sociales y debilitamiento de la institucionalidad ambiental.

Su trabajo revela que lo que ocurre en la zona no son hechos aislados, sino síntomas de una problemática estructural: la tensión permanente entre intereses individuales, vacíos en educación ambiental y la fragilidad de los mecanismos de control del Estado.

A continuación, un resumen de lo que Philippe ha encontrado en las últimas semanas.

¿Qué se ha documentado recientemente?

Empezamos con buenas noticias: el retiro del contenedor en Cocles —ordenado judicialmente— finalmente permitirá la regeneración del bosque costero. La estructura, ubicada dentro de un área declarada Patrimonio Natural del Estado, generaba un impacto directo sobre el ecosistema al ocupar y alterar una franja clave del bosque costero. Fue la denuncia formal presentada y sostenida únicamente por Philippe la que permitió que el proceso avanzara. Su remoción marca el cierre de un trámite prolongado y abre la posibilidad real de que el ecosistema costero se recupere plenamente. Como señaló él mismo, este avance representa un alivio y una señal positiva para la protección del territorio.

No obstante, el monitoreo también ha identificado intervenciones que siguen afectando los ecosistemas locales.

Caso 1: Paraiso Road chapea de bosque

Se registra chapea en bosque y limpieza de vegetación sin evidencia de permisos ni controles por parte de las autoridades.

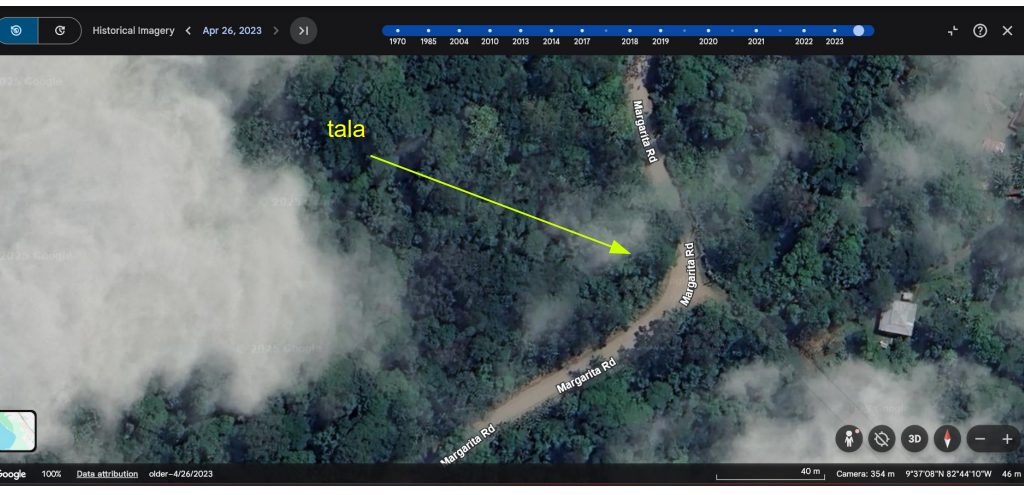

Caso 2: Tala en Área de Humedal

Se reporta la tala de un árbol de gran tamaño en Playa Negra, dentro de un ecosistema de humedal altamente protegido por su función ecológica y su vulnerabilidad.

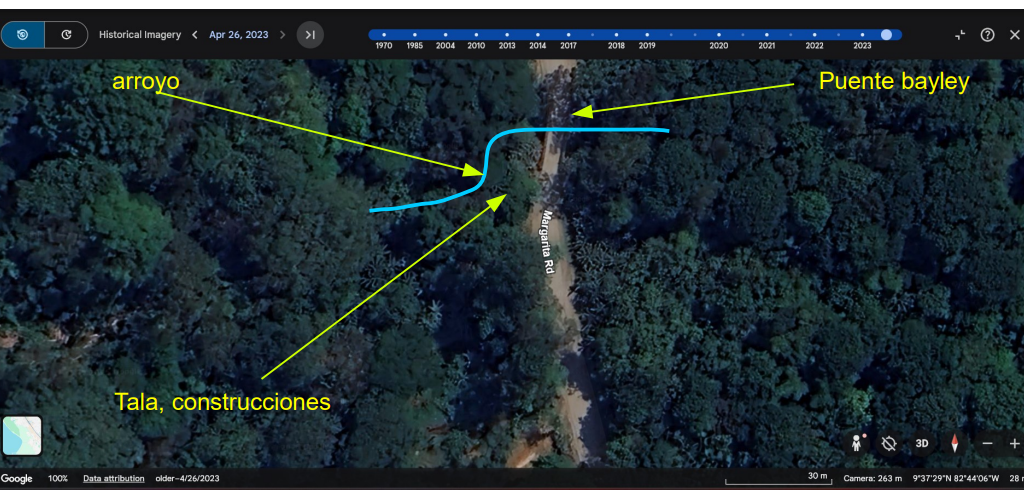

Caso 3: Tala Reiterada en la Ribera de una Quebrada

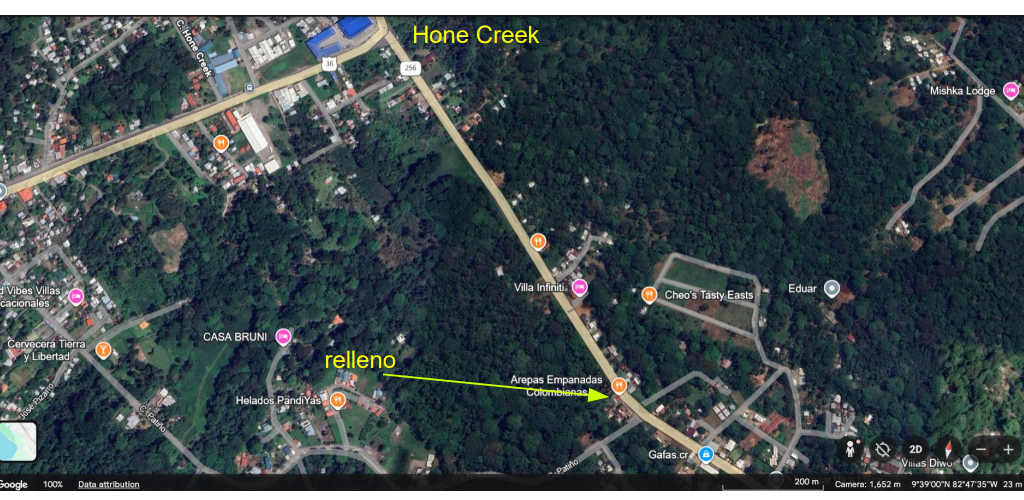

En Hone Creek persiste la alteración de la zona de protección de una quebrada, donde no solo se ha chapado y fumigado la orilla, sino que con frecuencia se depositan tierra, troncos, ramas y restos de construcción para ir rellenando el humedal y preparar el terreno para futuras edificaciones. En años recientes también se habían talado árboles de gran tamaño en la ribera misma. Aunque MINAE y la Policía ya han visitado el sitio, los propietarios insisten en que pueden “modificar su terreno”, desconociendo que las áreas ribereñas son de dominio público y están sujetas a estricta protección ambiental.

Caso 4: Conflictos por chapea y fumigación de humedal

Se documenta un ambiente hostil al intentar monitorear la chapea y fumigación del humedal y del bosque. Philippe ha enfrentado reiterados episodios de intimidación, que incluyen amenazas previas, el envenenamiento de sus perros y, más recientemente, haber sido perseguido por un vehículo durante el monitoreo en esta misma zona —hecho ya reseñado en una nota anterior. Todo ello configura un patrón que podría interpretarse como represalias por su labor de documentación y denuncia.

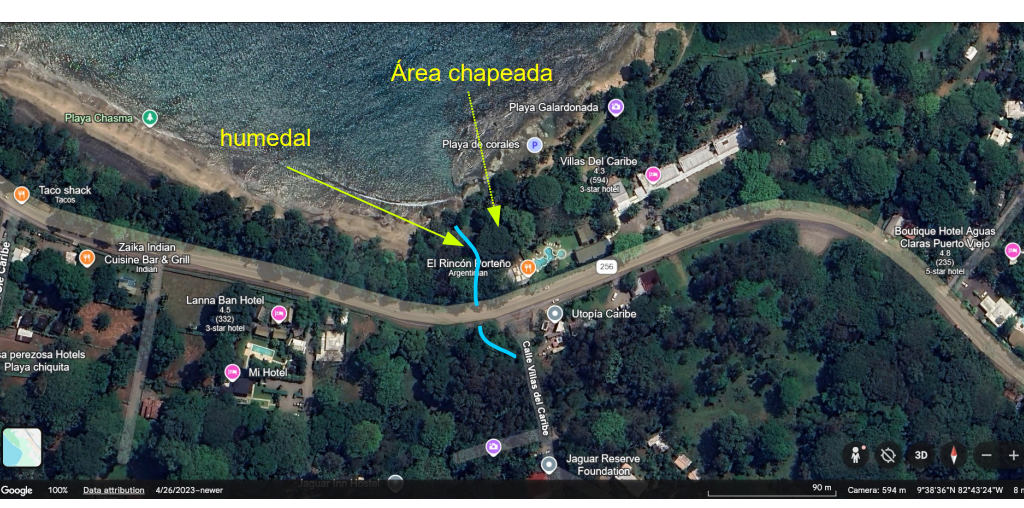

Caso 5: Rótulo de testigo de alteración en “Beach Break” y Playa Negra

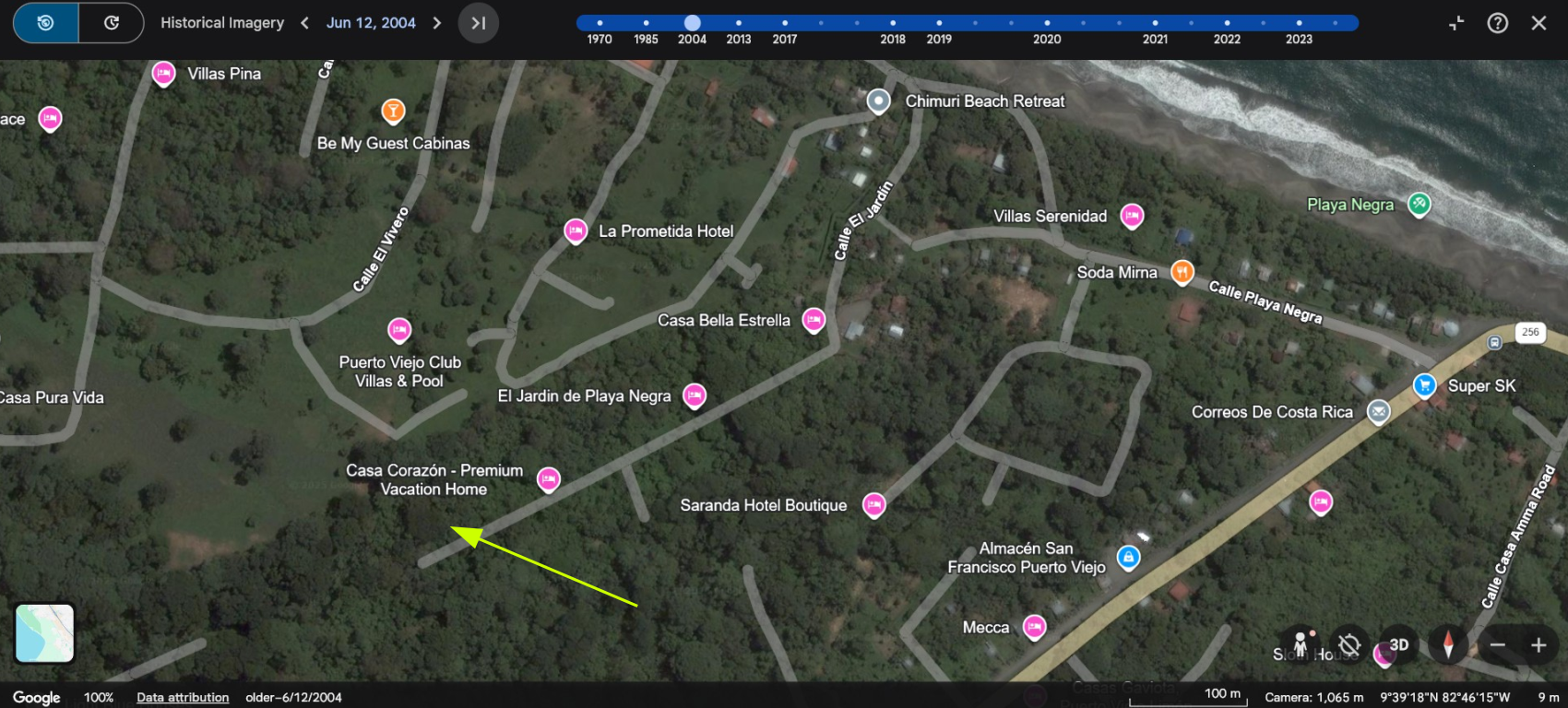

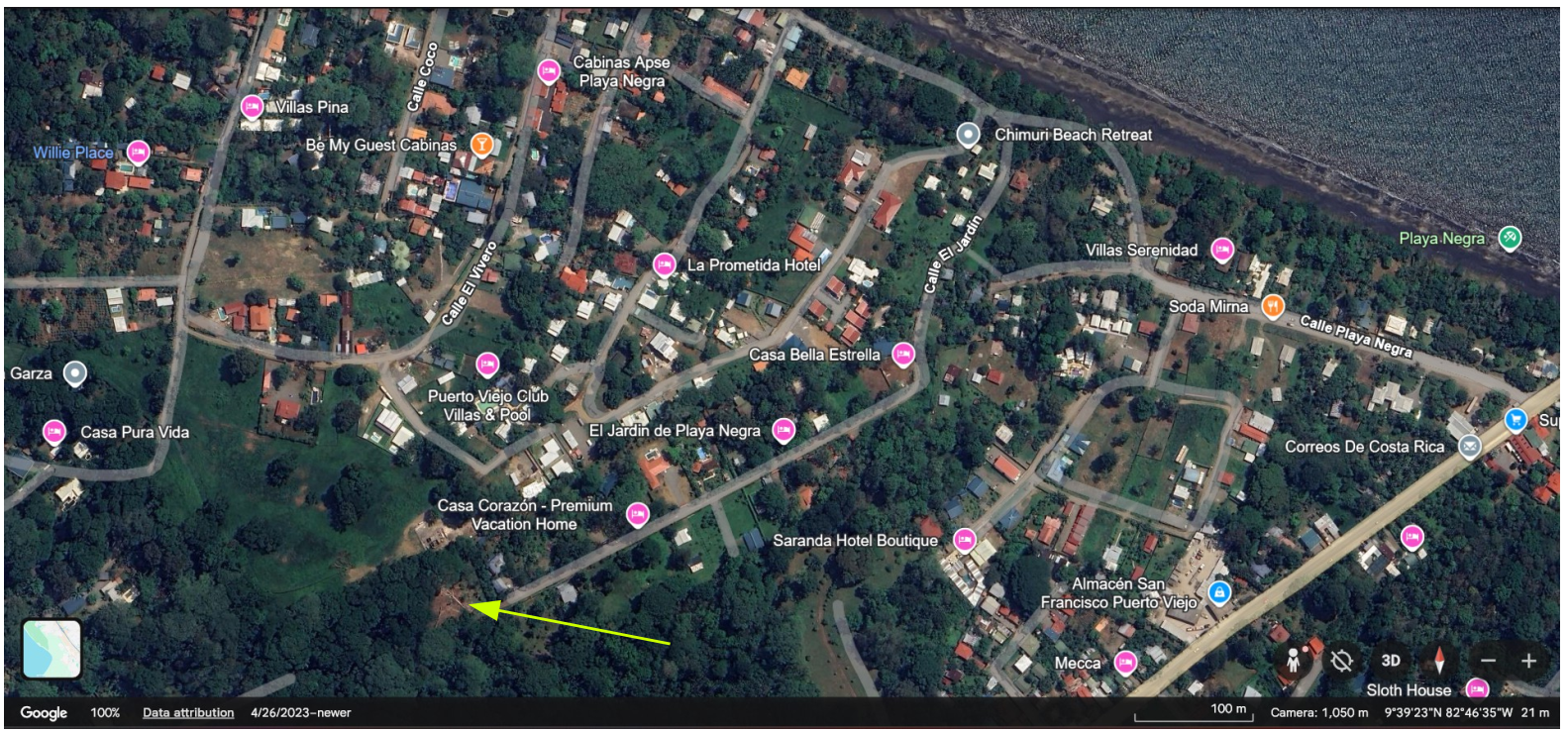

Se registra la intervención de un sitio utilizado como “beach break” mediante maquinaria, chapeo y rellenos en un área declarada patrimonio natural del Estado. Según denuncias reiteradas, el MOPT depositó lastre mediante vagonetas en el lugar, generando un relleno que nunca ha sido removido pese a múltiples reportes ante las autoridades. Aun cuando se han realizado inspecciones, el material permanece y las intervenciones continúan en la zona.

En Playa Negra ocurre una situación similar, se constató la intención de ampliar el relleno para habilitar más construcción. Aunque ese trabajo se detuvo, ya existe un edificio construido sobre un humedal previamente rellenado y dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria, sin un plan regulador costero que lo avale. A pesar de ser una obra levantada en zona pública y en un ecosistema protegido, cuenta con un permiso municipal y no ha sido clausurada, pese a su evidente ilegalidad.

Caso 6: Expansión Comercial y Ocupación Ilegal de la Zona Pública

En esta zona se observa una expansión comercial que opera plenamente dentro de la playa mediante la instalación de un bus-restaurante, carretas rodantes que en realidad no se mueven, estructuras techadas y plataformas que se presentan como “movibles”, pero que funcionan como locales fijos. A esto se suman postes, luminarias, cableado y otros elementos que consolidan una ocupación estable en un bien público de uso común.

También se ha documentado el uso recurrente de quemas en la playa. Philippe registró fogatas de gran tamaño que se realizan de forma habitual durante la noche, incluyendo la quema de una tabla de surf, cuyos materiales sintéticos liberan fibras y contaminantes que quedan en la arena. La iluminación artificial, que ha sido denunciada tres o cuatro veces sin resultados, permanece encendida y facilita estas prácticas. Estas quemas no solo degradan el ecosistema, sino que representan un riesgo para la fauna, para la integridad de la playa y para las personas usuarias.

A ello se suma la recolección permanente de madera y troncos arrastrados naturalmente por el mar. Esta madera —fundamental para la dinámica ecológica de la playa y que forma parte de su estado natural— es usada en las quemas o retirada para “limpiar” el espacio y adecuarlo a la estética que buscan los comercios. En las mañanas es común ver a dos o tres trabajadores rastreando la arena para dejarla sin una hoja, sin una rama y sin un solo tronco, como si la playa fuese una extensión privada del negocio y no un ecosistema vivo.

Manipulación del paisaje: la playa como escenario artificial

Más allá de las estructuras y quemas, lo que ocurre en esta zona es una manipulación sistemática del paisaje. La playa se transforma para ajustarse al modelo estético del comercio: una franja “perfecta”, limpia y homogénea, sin restos naturales, sin troncos depositados por las mareas y sin señales de la dinámica ecológica del bosque costero.

Esta limpieza intensiva altera gravemente el ecosistema. Los troncos y ramas que el mar deposita cumplen funciones esenciales: retienen arena, protegen la playa de la erosión, generan microhábitats y forman parte del ciclo natural de los organismos costeros. Eliminarlos no solo empobrece el ecosistema, sino que expande la percepción de que la playa es un terreno maleable para uso comercial.

La suma de estructuras permanentes disfrazadas de móviles, quemas constantes, retiro de material natural y mantenimiento artificial de la arena crea una versión falseada de la playa: una postal estética pensada para el consumo turístico, que oculta la degradación ambiental y la apropiación privada de un bien público de alto valor ecológico.

Esta manipulación paisajística, sostenida día tras día, es parte clave del problema: transforma la playa en un escenario comercial y rompe la relación vital entre el ecosistema, la comunidad y el espacio común que la ley protege.

La Doble Herida: Apropiación Privada de lo Público y Asfixia de los Ecosistemas

Los casos evidencian un patrón claro: la ocupación ilegal de playas y zonas públicas no solo afecta el equilibrio ecológico, sino que hiere profundamente a las comunidades y a la cultura local.

Para las comunidades: pérdida del espacio común

La zona marítimo-terrestre es, por ley, un bien público indisponible. Su apropiación genera:

- -Restricción del acceso y disfrute: Las playas, que deberían ser espacios de convivencia y recreación, se transforman en extensiones privadas de bares o negocios.

- -Desigualdad y competencia desleal: Mientras unos cumplen la ley, otros lucran ilegalmente con un bien común, profundizando brechas sociales y económicas.

- -Erosión de la cultura local: Las playas son espacios históricos de encuentro, deporte, pesca y celebración. Su privatización desarticula estas prácticas y debilita la identidad comunitaria.

Para los ecosistemas: pérdida de resiliencia y degradación acelerada

Los ecosistemas costeros necesitan espacio para funcionar y adaptarse; cuando se los comprime, se deterioran:

- -Fragmentación del hábitat: Las luces y estructuras interrumpen rutas de especies sensibles como tortugas marinas, que dependen de playas oscuras para anidar.

- -Alteración de procesos naturales: Edificaciones en la playa afectan la dinámica de erosión y sedimentación, acelerando la pérdida de arena y aumentando la vulnerabilidad ante tormentas y el cambio climático.

- -Contaminación lumínica, acústica y física: La actividad comercial intensiva introduce factores disruptivos que afectan la fauna y reducen la capacidad del ecosistema para recuperarse.

La brecha entre el anuncio y la acción: límites de la protección simbólica

La colocación de rótulos que declaran un área como “Patrimonio Natural del Estado” funciona, en teoría, como un acto de reconocimiento oficial y una señal pública de protección. Sin embargo, en los casos de Beach Break y Playa Negra, estos rótulos terminan operando como acciones meramente simbólicas, incapaces de frenar las dinámicas materiales que transforman y degradan el territorio. Cuando el chapeo, los rellenos, la maquinaria y las construcciones continúan sin consecuencias, el rótulo se convierte en una imagen vaciada de contenido: un gesto institucional que no se traduce en control ni en aplicación efectiva de la ley.

Para las personas denunciantes, la contradicción es evidente: mientras se anuncia una intención de proteger, las actividades ilegales avanzan o se consolidan con permisos municipales que ignoran la normativa ambiental. La presión por habilitar nuevos usos —desde rellenos para futuras obras hasta edificios levantados en humedales o dentro de la zona pública— desborda la capacidad o la voluntad estatal para hacer cumplir las regulaciones. En este contexto, el rótulo adquiere un doble carácter: por un lado, afirma un valor ecológico; por otro, evidencia la incapacidad institucional de resguardar ese valor cuando se enfrenta a intereses económicos y a prácticas normalizadas de ocupación ilegal.

El resultado es un paisaje donde los símbolos de protección conviven con la degradación ambiental, generando un sentimiento de frustración y desconfianza hacia el sistema. Las personas defensoras interpretan esta brecha como muestra de un modelo en el que la protección formal existe —declaratorias, rótulos, discursos— pero la protección real se diluye entre trámites lentos, acciones inconsistentes y permisividad frente a intervenciones que, una vez consolidadas, son difíciles de revertir. En última instancia, la experiencia pone en evidencia los límites profundos de las acciones simbólicas cuando no están acompañadas de voluntad política, vigilancia efectiva y capacidad de hacer cumplir la ley frente a las presiones sobre el territorio.

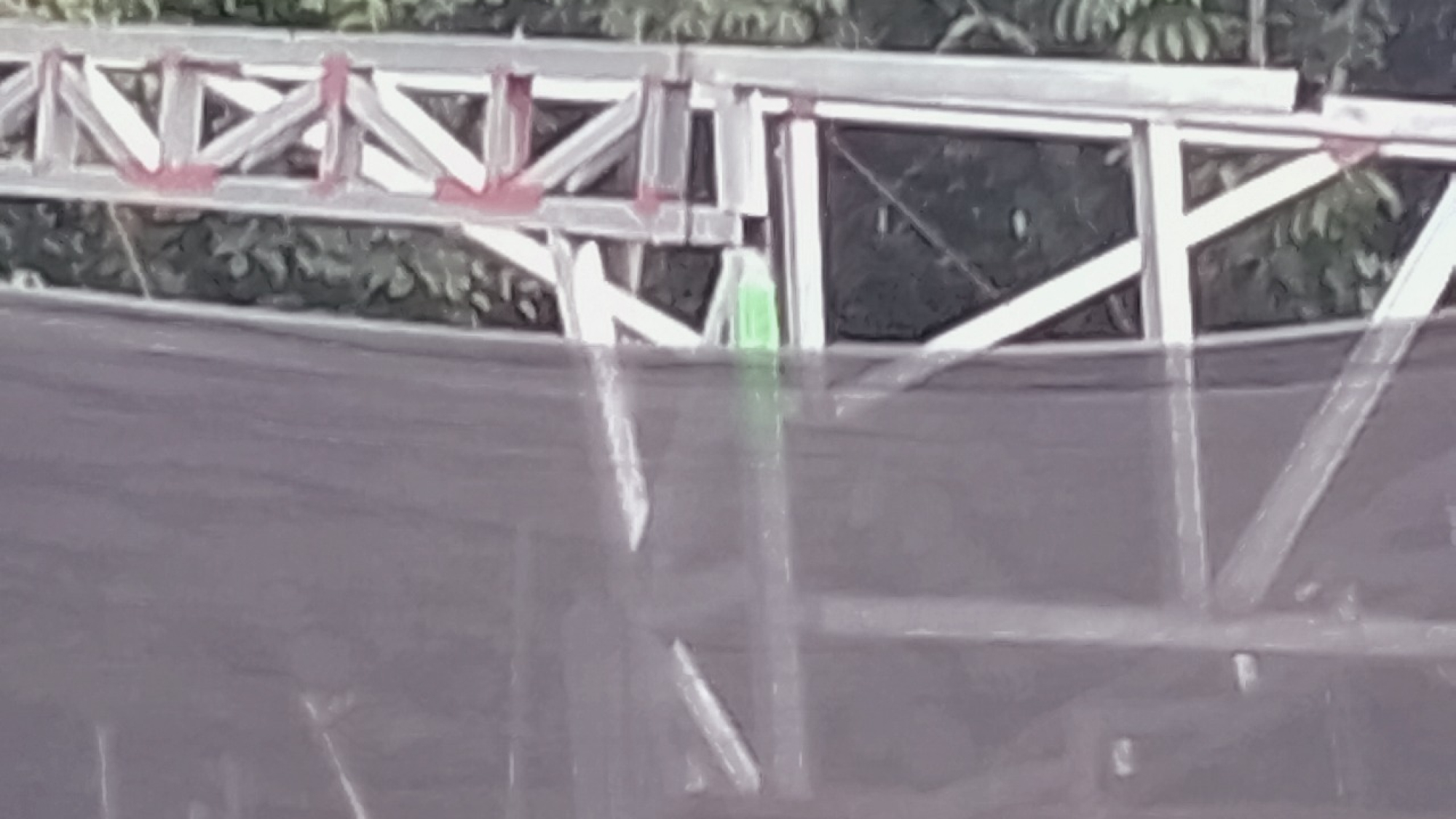

La Ficción de lo “Movible”: Simulaciones que Ocultan Construcciones Permanentes

En varios de los casos documentados, las estructuras instaladas en la playa se presentan como “movibles” —techos livianos, plataformas supuestamente desmontables e incluso buses y carretas rodantes— para eludir la regulación estricta de la zona pública marítimo-terrestre. Sin embargo, las fotografías muestran algo muy diferente: bases estabilizadas, conexiones eléctricas fijas, luminarias enterradas en arena compactada y estructuras que no han cambiado de lugar durante meses o incluso años.

Aunque algunas de estas instalaciones tengan ruedas, la evidencia indica que no se mueven en absoluto. Funcionan como locales comerciales estables: con mesas, sillas, cableado, tarimas y puntos de luz que denotan permanencia operativa. Lo “rodante” y lo “movible” son, en la práctica, un disfraz para encubrir la ocupación continua de un bien de dominio público.

Este tipo de simulación busca normalizar la apropiación progresiva de la playa, bajo la apariencia de temporalidad o flexibilidad, mientras en realidad se consolida un uso privado y lucrativo.

Por qué no se pueden instalar gimnasios, buses, carretas ni estructuras comerciales en la playa

En otros espacios —parques urbanos, polideportivos o zonas privadas con permisos municipales— sí es pertinente y legal instalar gimnasios, food trucks, carretas rodantes o módulos recreativos. En esos lugares se cuenta con:

-infraestructura diseñada para soportar cargas y tránsito,

-regulación municipal específica,

-sistemas de manejo de residuos y aguas grises,

-normas de seguridad para usuarios y transeúntes.

La playa, en contraste, es un espacio con características únicas e incompatibles con este tipo de instalaciones:

-Es un ecosistema vivo y dinámico, donde el movimiento natural de la arena, las mareas y la fauna requiere espacio libre.

-Es un área protegida por ley, de dominio público, que no puede ser cercada ni convertida en extensión comercial.

-Es un hábitat crítico, especialmente para especies como tortugas marinas, afectadas por luces, ruido y obstáculos.

-Prohíbe construcciones permanentes o semipermanentes, incluso si tienen ruedas o apariencia “movible”.

Movible no significa inocuo: la privatización silenciosa del espacio común

La instalación de buses, carretas y estructuras que no se mueven crea una infraestructura que, aunque se disfrace de temporal, opera como punto fijo de comercialización. Esto detona procesos de:

-ampliación de mobiliario,

-aumento de iluminación artificial,

-introducción de residuos y ruido,

-reducción del acceso comunitario,

-transformación del paisaje natural en un espacio privatizado.

Lo que inicia como una estructura supuestamente móvil se convierte rápidamente en una ocupación estable, que desplaza usos comunitarios y erosiona la función ecológica de la playa.

La Última Línea del Caribe Sur

El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven y otros ciudadanos funciona como una alerta temprana ante una crisis socioambiental que avanza silenciosamente. La deforestación, las talas ilegales y la apropiación de zonas públicas no solo constituyen delitos ambientales: también erosionan la democracia, al normalizar la impunidad; afectan la equidad, al permitir privilegios ilegales; y vulneran el derecho constitucional a un ambiente sano.

Quienes ejercen vigilancia comunitaria representan la última línea de defensa frente al deterioro, a menudo enfrentándose solos a amenazas, hostilidad y burocracias que no responden con la urgencia necesaria. Su trabajo demuestra una verdad esencial: proteger los bienes comunes naturales no es opcional; es una condición para la vida digna hoy y para la supervivencia futura.

El Trabajo de Monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven: La Evidencia en Primer Plano

Los casos documentados no son casualidad: responden a un trabajo metódico y sostenido que comprende:

- Recorridos constantes en territorio: Revisión periódica de áreas críticas del Caribe Sur, tales como Playa Negra, Hone Creek y la zona de Beach Break.

- Evidencia fotográfica y videográfica: Uso de cámaras, teléfonos y drones para registrar situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para las autoridades.

- Denuncias formales: Presentación de evidencia ante instancias ambientales y judiciales, a pesar de respuestas lentas o ineficaces.

- Visibiliza la corrupción: Su seguimiento constante permite evidenciar irregularidades y presionar para la remoción de funcionarios que han obstaculizado la protección ambiental.

- Resiliencia ante la intimidación: Decisión de denunciar con nombre propio, pese a amenazas, acoso vecinal y agresiones a sus animales.

Su trabajo confirma que el monitoreo comunitario es una herramienta indispensable para fortalecer la aplicación de la ley, revelar patrones de degradación y generar presión social para la acción institucional.

La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.