En Escazú, el contraste se vuelve cada vez más nítido.

Mientras organizaciones sociales, colectivos barriales y personas vecinas se organizan para comprender y participar activamente en el proceso del Plan Regulador, la institucionalidad municipal parece recorrer el camino inverso: cerrar espacios, evitar la pedagogía pública y mantener la toma de decisiones en circuitos estrechos.

Esta tensión dice mucho del momento actual: la democracia local se fortalece desde lo local, al tiempo que las autoridades insisten en procedimientos poco explicados y con escasas oportunidades reales para que la ciudadanía participe con poder y sentido.

Una ciudadanía que quiere incidir, no solo informarse

En los últimos días, distintos grupos comunitarios han convocado encuentros abiertos para profundizar en el funcionamiento de la Comisión del Plan Regulador, el papel de los Consejos de Distrito y los pasos que vienen para la elección de delegaciones.

Si bien estos espacios incluyen procesos de aprendizaje, su sentido es más amplio: la ciudadanía busca participar, comprender para decidir, y evitar que el Plan Regulador se convierta en un trámite ajeno a quienes habitan el cantón.

Ahí —en lo comunal, en lo horizontal y en lo deliberativo— está emergiendo una forma más sólida de democracia local.

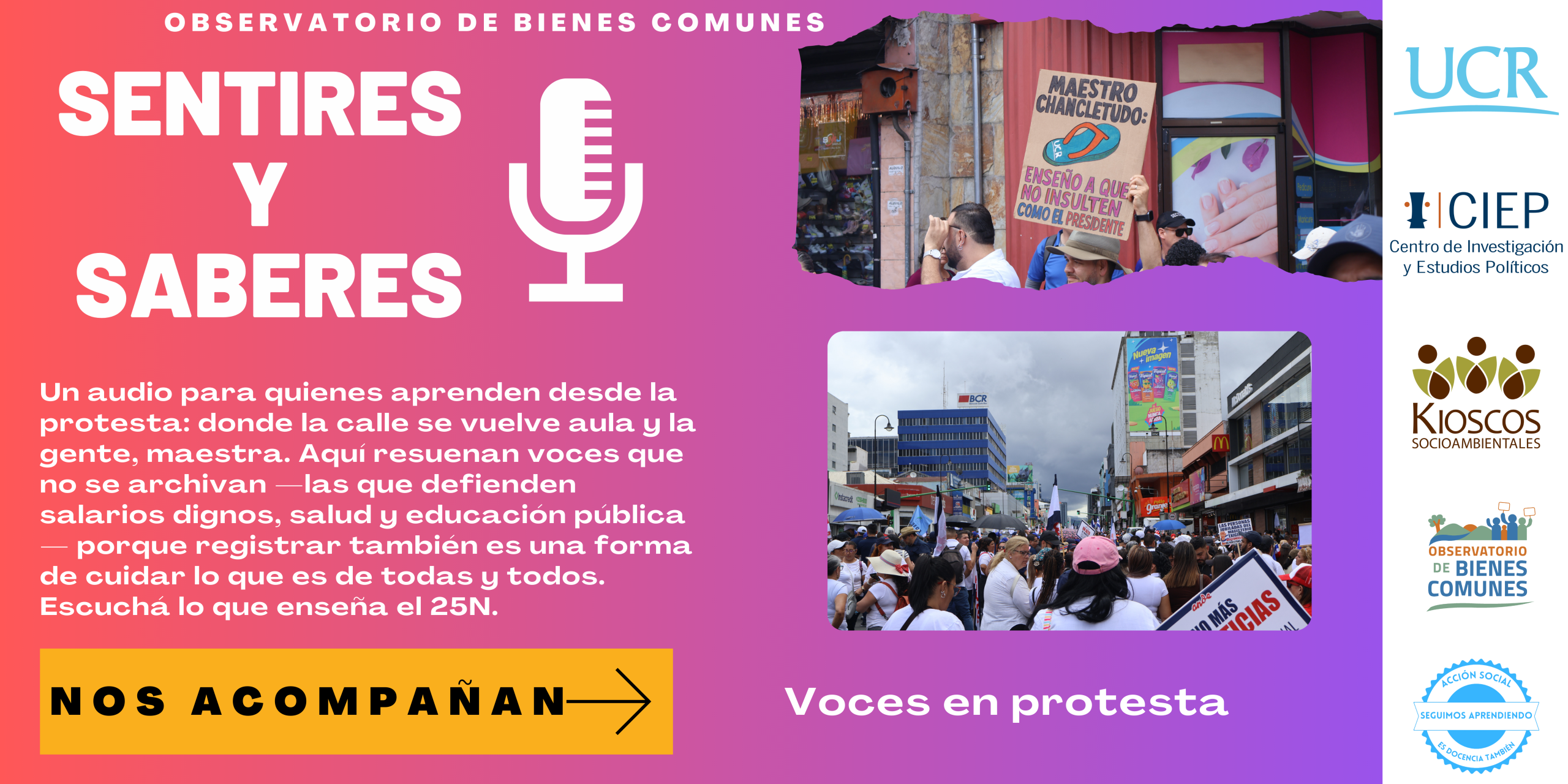

Una institucionalidad que retrocede: la sesión del 25 de noviembre

La sesión del Concejo Municipal del 25 de noviembre mostró la otra cara del proceso.

Las organizaciones comunitarias asistieron con una solicitud básica y razonable: que la Secretaría de los Consejos de Distrito fuera convocada a una sesión futura para explicar, de manera clara y pública, los procedimientos vinculados con audiencias y etapas del proceso.

Era una oportunidad mínima para promover pedagogía democrática.

Pero la mayoría del Concejo optó por cerrar el espacio.

La petición quedó atrapada en un clima de confrontación, acompañado de descalificaciones hacia quienes pedían claridad. Más preocupante aún fue la lógica que asomó: la idea de que “la ciudadanía no entiende”, como si la falta de información fuera un rasgo inherente y no consecuencia de una institución que decide no explicar.

Esa mirada paternalista no solo desplaza responsabilidades, sino que socava la confianza pública y debilita las bases participativas del proceso.

Lo que revela esta contradicción

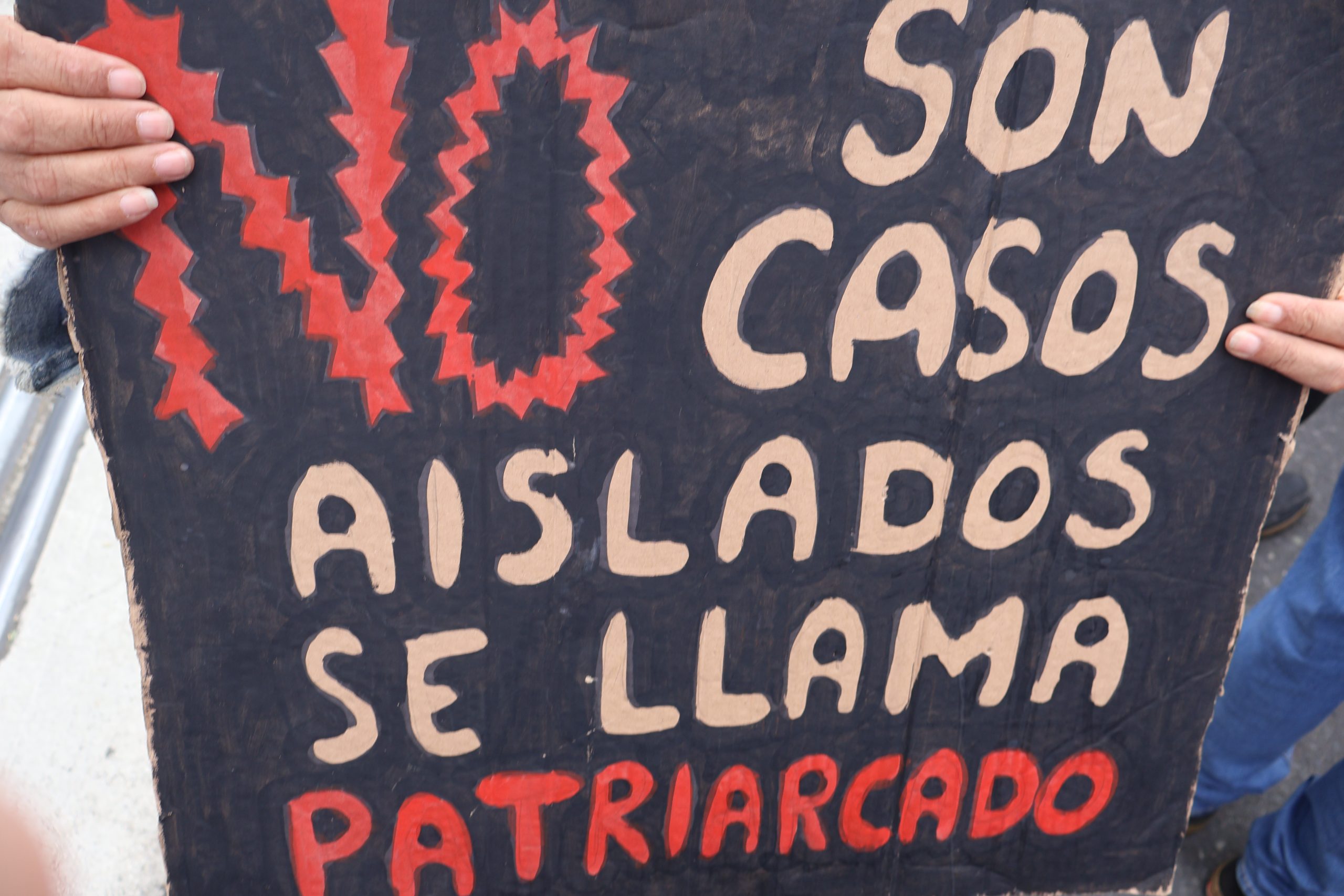

Lo ocurrido expone dos lógicas en disputa:

- -Una ciudadanía organizada que busca participar activamente, decidir informadamente y disputar el rumbo territorial del cantón.

- -Una institucionalidad que esquiva la pedagogía pública y sostiene procedimientos poco explicados, restringiendo el acceso a la información.

Mientras la comunidad abre puertas, la institucionalidad las cierra.

Mientras la ciudadanía insiste en diálogo, el Concejo responde con opacidad y tiempos atropellados.

Y surge la pregunta de fondo: ¿cómo puede construirse un Plan Regulador legítimo si la misma institucionalidad evita los espacios donde esa legitimidad se cultiva?

Las organizaciones sociales como garantía democrática

Ante el repliegue institucional, las organizaciones sociales siguen siendo un anclaje indispensable.

Sostienen la posibilidad de comprender, discutir y disputar lo público cuando las instituciones se desentienden de su propio deber pedagógico.

La experiencia reciente confirma algo esencial: cuando la institucionalidad duda o retrocede, la democracia la sostienen los barrios, los colectivos y las personas que deciden involucrarse activamente.

Ahí late la posibilidad de un Plan Regulador realmente democrático.

En vísperas de las próximas etapas: ¿qué institucionalidad necesitamos?

El Plan Regulador no es un trámite cualquiera. Sus etapas, audiencias y mecanismos están diseñados —al menos en papel— para garantizar decisiones con sustento técnico y legitimidad social.

Por eso, lo ocurrido no puede verse como un episodio aislado.

Es una advertencia de las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse las próximas fases.

Si la institucionalidad continúa cerrando espacios, interpretando preguntas como amenazas y asumiendo que la ciudadanía “no entiende”, el proceso corre el riesgo de convertirse en un recorrido opaco, donde la transparencia depende más de la insistencia comunitaria que del compromiso público.

Un proceso de esta magnitud exige algo distinto: una institucionalidad que habilite, acompañe y dialogue; que entienda que explicar no es perder control, sino construir legitimidad.

Las comunidades ya demostraron que están dispuestas a participar con responsabilidad y rigor.

La pregunta que definirá el futuro del Plan Regulador es si la institucionalidad estará a la altura de ese compromiso, o si persistirá un camino que amenaza con vaciar de sentido un proceso que debería ser profundamente democrático.