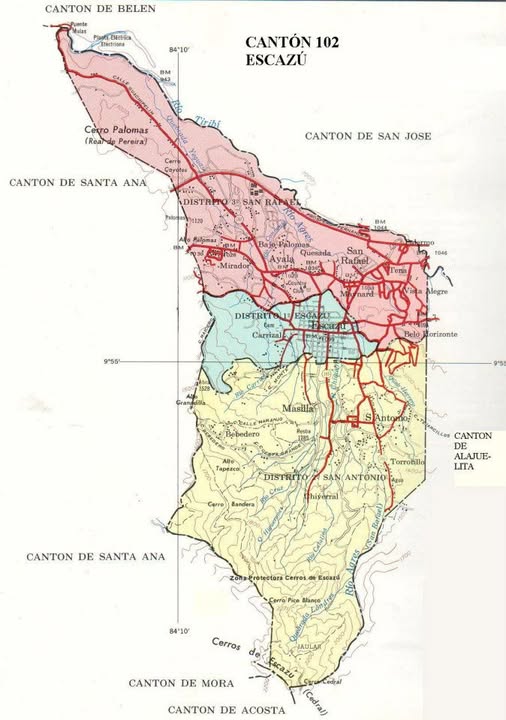

En Escazú, la discusión sobre el Plan Regulador ha puesto en evidencia una tensión central de la democracia local: cómo garantizar una participación ciudadana real sin que se convierta en un trámite controlado.

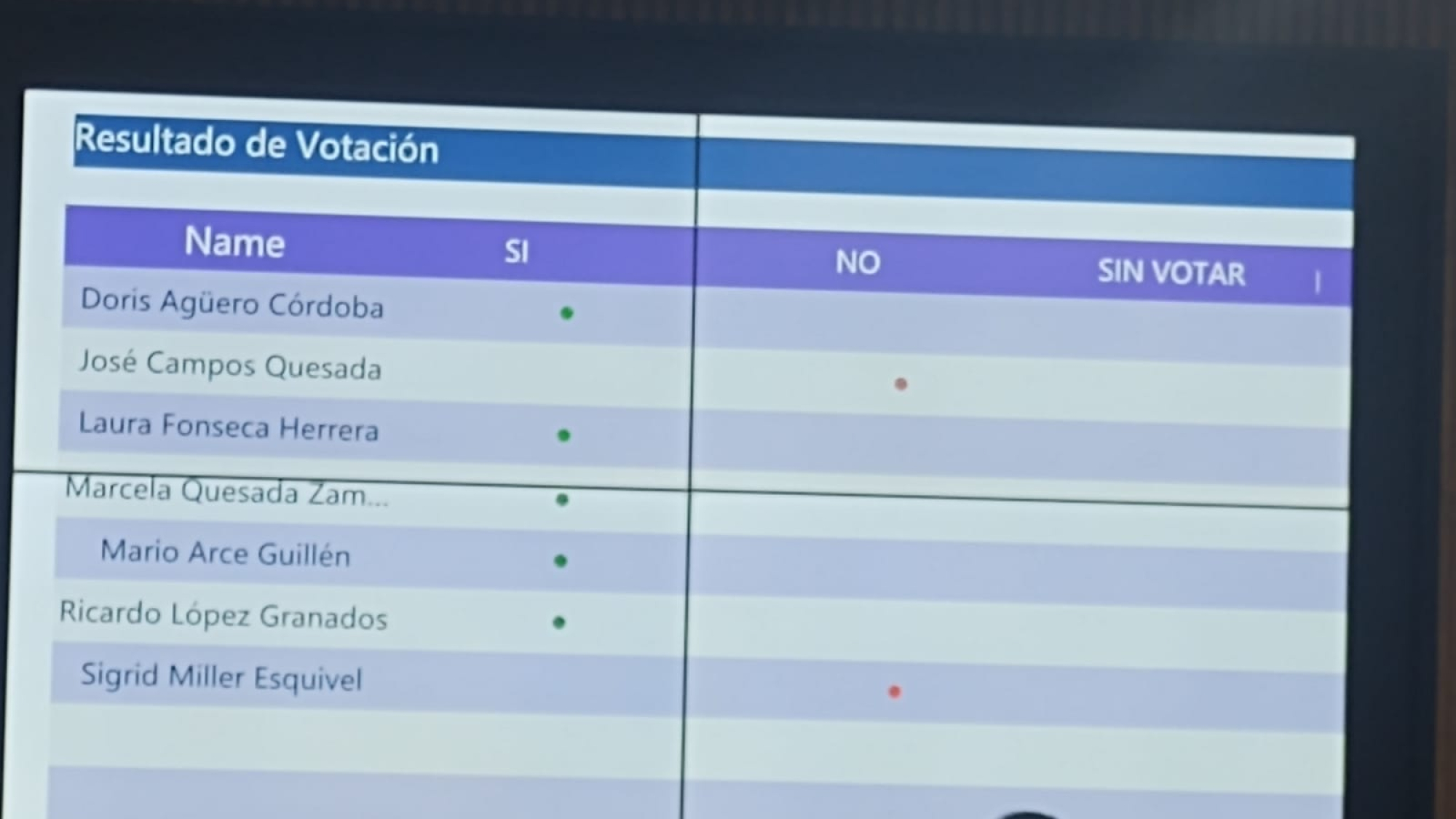

Tras meses de debate, el Concejo Municipal rechazó la propuesta de reforma al reglamento de la Comisión del Plan Regulador, presentada por la administración local, y acordó mantener vigente el reglamento anterior.

Con cinco votos contra dos, la decisión fue interpretada como una victoria para las comunidades organizadas, que desde agosto han defendido su derecho a incidir en la planificación del territorio. Sin embargo, más allá de la resolución formal, el proceso deja abiertos múltiples desafíos sobre cómo se construye —y se sostiene— una participación ciudadana efectiva.

Un proceso marcado por tensiones y aprendizajes

La sesión del Concejo Municipal se desarrolló en un ambiente expectante, con posiciones claramente diferenciadas.

Un sector de regidores respaldó la reforma por considerarla necesaria para ordenar los procedimientos de elección y rendición de cuentas. Otro sector, junto con el movimiento ciudadano, advirtió que los cambios propuestos podían restringir la participación al introducir requisitos y plazos excesivos, transfiriendo el control del proceso desde la comunidad hacia la institucionalidad.

Durante el espacio de participación del público, se resaltó la trayectoria de la Comisión del Plan Regulador como un espacio de encuentro entre el conocimiento técnico y el saber ciudadano, especialmente en la incorporación de variables ambientales y de riesgo en el desarrollo urbano.

Diversas intervenciones subrayaron que excluir la voz de las comunidades sería perder la capacidad de alerta y prevención que históricamente ha aportado la participación vecinal.

La votación fue clara: la mayoría del Concejo optó por mantener el reglamento vigente, permitiendo que el proceso avance bajo las normas originales.

Se presentó además una moción para realizar las asambleas distritales ampliadas —encargadas de elegir a las personas representantes ante la Comisión— en un plazo aproximado de un mes y medio. Algunos sectores pidieron que el calendario se adelante, recordando que diciembre es un periodo poco propicio para convocatorias comunitarias.

Una victoria parcial, pero significativa

Este ha sido producto de un proceso de organización y vigilancia constante por parte de la ciudadanía organizada, un resultado que es visto como un paso positivo.

El rechazo de la reforma confirma que la participación ciudadana sigue siendo un valor defendido por la mayoría del Concejo y por amplios sectores del cantón, y refuerza el principio de que los procesos de planificación deben desarrollarse de manera abierta, transparente y con control social.

No obstante, el movimiento comunal reconoce que el reto no está superado.

Aún falta garantizar que las asambleas distritales sean realmente inclusivas, que la Comisión se conforme sin nuevos retrasos y que el diálogo entre institucionalidad y ciudadanía se mantenga en un clima de respeto y confianza.

Desafíos para la puesta en marcha del proceso del Plan Regulador

La resolución del Concejo marca el cierre de una etapa de conflicto, pero abre otra más compleja: la de implementar el proceso con legitimidad y participación real.

Para comprender la magnitud de este desafío, es necesario recordar qué significa y qué implica un Plan Regulador.

Tensión estructural: democratizar la planificación

El caso de Escazú refleja un dilema que atraviesa a muchos municipios del país: cómo democratizar la planificación territorial sin que la técnica sustituya al debate ciudadano.

Las municipalidades suelen enfrentar limitaciones de personal, presiones urbanísticas y un exceso de normativas que tienden a centralizar las decisiones.

En ese contexto, el riesgo es que la planificación se vuelva un ejercicio administrativo distante de las realidades locales.

Democratizar la planificación implica reconocer que el conocimiento técnico es necesario, pero insuficiente.

El territorio también se comprende desde la memoria, la experiencia y la vida cotidiana de quienes lo habitan.

El verdadero desafío es articular técnica y comunidad, institucionalidad y autogestión, para construir una gobernanza territorial justa y sostenible.

Desafíos inmediatos del proceso en Escazú

A partir de la resolución del Concejo, los principales retos que enfrenta el proceso del Plan Regulador son:

– Reconstruir la confianza entre ciudadanía e institucionalidad.

-Restablecer canales de diálogo, comunicación y transparencia después de meses de conflicto político.

-Convocar asambleas accesibles, representativas y oportunas.

-Asegurar la inclusión de diversos sectores sociales y evitar que los plazos afecten la participación efectiva.

-Integrar conocimientos técnicos y comunitarios.

-Garantizar que la planificación refleje tanto criterios científicos como saberes locales.

-Establecer mecanismos permanentes de seguimiento ciudadano.

-Asegurar que la participación no termine con la elección de representantes, sino que continúe a lo largo de todo el proceso.

-Sostener la participación en el tiempo.

-Evitar el desgaste ciudadano mediante formación, acompañamiento y articulación con organizaciones locales y universidades.

-Democratizar la planificación como desafío estructural.

Escazú comparte con otros municipios la tarea de construir una gestión del territorio donde la ciudadanía no solo sea consultada, sino copartícipe activa de las decisiones.

Hacia una planificación con sentido democrático

El Plan Regulador de Escazú puede convertirse en un laboratorio de democracia local, si logra consolidar una relación de cooperación y corresponsabilidad entre la comunidad y la institucionalidad.

Más allá de la reglamentación, lo que está en juego es la posibilidad de redefinir la relación entre Estado, ciudadanía y territorio, colocando la participación como eje del desarrollo local.

Porque, en última instancia, planificar no es solo trazar mapas o redactar normas: es decidir colectivamente cómo queremos habitar, cuidar y construir el futuro común.

¿Qué es el Plan Regulador y por qué importa?

El Plan Regulador Cantonal es el instrumento que orienta el uso del suelo y las políticas de desarrollo urbano y ambiental de un municipio.

Define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse, cómo se organiza el crecimiento urbano y de qué manera se equilibran los intereses públicos y privados.

Es, por tanto, la base de la gestión municipal del territorio y la herramienta que da sentido a toda participación ciudadana en temas de planificación.

El proceso de elaboración de un Plan Regulador suele incluir las siguientes etapas:

1.Diagnóstico territorial: Recoge información sobre aspectos físicos, ambientales, sociales, económicos y culturales del cantón.

2.La ciudadanía aporta conocimientos locales y experiencias sobre el uso del suelo, los riesgos y las aspiraciones comunitarias.

3.Propuesta de ordenamiento: Define las zonificaciones y normas de uso del suelo, integrando criterios técnicos y sociales.

4.Consulta y validación ciudadana: Realiza audiencias y asambleas para revisar colectivamente las propuestas y garantizar su pertinencia.

5.Aprobación institucional: El plan es evaluado por la Municipalidad, el INVU y otras entidades nacionales para asegurar su validez jurídica.

6.Implementación y seguimiento: Una vez aprobado, guía las decisiones urbanas y ambientales del municipio, bajo vigilancia y control ciudadano.

Por eso, un Plan Regulador no es solo un documento técnico, sino un proceso político, social y pedagógico.

Su legitimidad depende directamente de cómo se organiza la participación y de la capacidad de las comunidades para incidir desde el inicio hasta la ejecución.