- Violencia política: en muchos contextos, los criminales no dudan en intimidar o eliminar a quienes representan una amenaza para sus intereses. Líderes comunitarios, activistas ambientales y hasta candidatos pueden ser asesinados o amenazados, lo que reduce la pluralidad de voces y empobrece el debate democrático.

Impacto en los procesos políticos

La penetración del crimen no solo corroe a la democracia en abstracto, sino que afecta directamente la dinámica cotidiana de la política.

- Políticas públicas debilitadas: los recursos estatales se desvían para proteger negocios ilícitos o reforzar clientelas políticas. Así, programas esenciales como salud, educación o infraestructura local quedan relegados, mientras que las prioridades del crimen —por ejemplo, flexibilizar controles aduaneros o facilitar el blanqueo de dinero— se imponen en la agenda pública.

- Normalización de la corrupción: cuando políticos, policías o jueces operan en connivencia con organizaciones criminales, la corrupción deja de ser un escándalo aislado y pasa a ser una práctica rutinaria. Las reglas informales impuestas por el crimen sustituyen gradualmente el Estado de derecho.

- Captura de la representación política: en este escenario, quienes acceden al poder dependen de pactos con grupos ilegales. Esto limita la capacidad de la ciudadanía para incidir en las decisiones y convierte a las instituciones en rehenes de intereses ocultos.

Impacto en los procesos económicos

Los efectos de la política criminal se extienden también a la economía, aunque muchas veces estos impactos son menos visibles en el debate público.

- Desigualdad persistente: aunque las economías ilegales generan grandes sumas de dinero, estos recursos no se destinan a mejorar servicios públicos ni a promover oportunidades productivas. Por el contrario, se concentran en redes cerradas y, en ocasiones, se usan para comprar lealtades locales, perpetuando ciclos de dependencia.

- Frenos al desarrollo: las inversiones legítimas, tanto nacionales como extranjeras, suelen retraerse en contextos marcados por la inseguridad y la debilidad institucional. En lugar de favorecer innovación y diversificación, la economía se estanca y se apoya cada vez más en actividades extractivas y de bajo valor agregado.

- Dependencia de economías ilegales: en algunas regiones, comunidades enteras sobreviven gracias a los ingresos del narcotráfico o de actividades ilícitas asociadas, como la minería ilegal. Esto genera una “trampa de desarrollo fallido”: el PIB puede crecer, pero lo hace de forma deformada, acompañado de corrupción, violencia y debilitamiento del Estado.

La paradoja de la seguridad: mucha retórica, pocos resultados

En las últimas décadas, varios gobiernos latinoamericanos han colocado la seguridad en el centro de su discurso político. Prometen “recuperar el orden”, aumentar patrullajes o militarizar territorios dominados por mafias. Sin embargo, estas medidas enfrentan tres problemas recurrentes:

- Efectos superficiales: las redadas o capturas de alto perfil pueden desarticular temporalmente a un grupo, pero no eliminan las redes políticas y económicas que sostienen la criminalidad. En poco tiempo, otro actor ocupa el espacio dejado.

- Reproducción de la violencia: la llamada “guerra contra las drogas” ha demostrado que la represión sin estrategias sociales y económicas produce mayor confrontación. Los carteles se fragmentan, se multiplican las disputas y la violencia se extiende a barrios y comunidades.

- Legitimidad en riesgo: cuando la población percibe que los operativos no reducen la inseguridad cotidiana —el asalto en el bus, la extorsión en el barrio, la amenaza al líder comunitario—, crece la desconfianza hacia el Estado. Así, la seguridad se convierte en un eslogan electoral más que en una política efectiva.

En consecuencia, pese al creciente gasto en fuerzas de seguridad, la criminalidad se adapta, encuentra nuevos nichos y refuerza su capacidad de influir tanto en la política como en la economía. Esta supuesta “focalización” deja de lado las causas estructurales: la desigualdad, la corrupción institucional y la falta de alternativas productivas.

Costa Rica rumbo a las elecciones de 2026: una discusión impostergable

Costa Rica vive hoy su peor crisis de seguridad en décadas. El número de homicidios alcanzó cifras históricas: 907 en 2023 y 880 en 2024, con una tasa de alrededor de 16,6 por cada 100 000 habitantes. Se trata de un escenario inédito para un país que durante décadas se presentó como “excepción de paz” en Centroamérica (AP, 2023).

Frente a este panorama, el Gobierno de Rodrigo Chaves ha impulsado medidas inspiradas en la mano dura salvadoreña: construcción de una prisión de máxima seguridad con asesoría de El Salvador, restricciones en visitas carcelarias y limitaciones a envíos familiares, con la intención de controlar al crimen desde el sistema penitenciario (Reuters, 2025).

No obstante, estas políticas han recibido críticas por ser más reactivas que estratégicas:

- Se han señalado posibles violaciones a derechos humanos, falta de enfoque social y ausencia de soluciones sostenibles (Delfino, 2025).

- Expertos advierten que la mano dura puede amplificar la violencia, fragmentar redes criminales sin desmantelarlas y desviar recursos de programas sociales esenciales (Semanario Universidad, 2024).

La seguridad, por lo tanto, aparece como el tema más sensible de cara a las elecciones de 2026. Y la ciudadanía es consciente: según encuestas de la UCR, la preocupación por la inseguridad alcanzó un 78 % en 2025, mientras que la valoración positiva del gobierno de Chaves cayó casi 10 puntos en pocos meses (UCR, 2025).

A esto se suma un riesgo adicional: la posible infiltración del crimen organizado en la política. La experiencia regional muestra cómo el narcotráfico puede financiar campañas, presionar a candidatos o intimidar a comunidades, distorsionando la transparencia democrática. En Costa Rica, editoriales de La Nación y análisis de organismos internacionales ya alertan al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la urgencia de reforzar los controles al financiamiento electoral (La Nación, 2025).

¿Por qué es urgente retomar el debate en esta etapa electoral?

- Legitimidad democrática: si la seguridad se aborda únicamente con mano dura, pero sin resultados duraderos, la percepción ciudadana sobre la democracia se debilita. En 2026, esto puede derivar en apoyo a figuras “fuertes” o populistas, así como en mayor abstención o cinismo político.

- Prevención de la infiltración criminal: la falta de controles sólidos sobre el financiamiento y las candidaturas abre espacios para que actores delictivos interfieran en el proceso electoral.

- Visión a largo plazo: el crimen organizado no se resuelve con medidas de emergencia; requiere políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales.

- Ejes de campaña auténticos: abrir discusiones profundas sobre desigualdad, seguridad integral y transparencia permite que la competencia política se base en ideas y propuestas, y no únicamente en el miedo o en la represión reactiva.

Impactos en la naturaleza: la otra cara de la política criminal

El avance del crimen organizado en Costa Rica no se limita a las instituciones o a la economía: también deja una huella preocupante en la naturaleza. La expansión de las economías ilícitas, en alianza con actores políticos o autoridades locales, aprovecha territorios vulnerables para generar ganancias rápidas, sin reparar en los costos ambientales y sociales.

Deforestación y pérdida de biodiversidad: aunque Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país verde, la presión de actividades ilegales en áreas protegidas es real. El cultivo de marihuana y la expansión de monocultivos vinculados a redes criminales impactan ecosistemas frágiles y amenazan especies endémicas. Comunidades rurales e indígenas han denunciado desplazamientos y amenazas por el control del territorio.

Contaminación de suelos y aguas: el narcotráfico y las economías ilícitas utilizan químicos y pesticidas no regulados que terminan en ríos y suelos, afectando fuentes de agua que abastecen poblaciones locales. En regiones costeras y fronterizas, los desechos de estas prácticas impactan directamente la biodiversidad marina y terrestre.

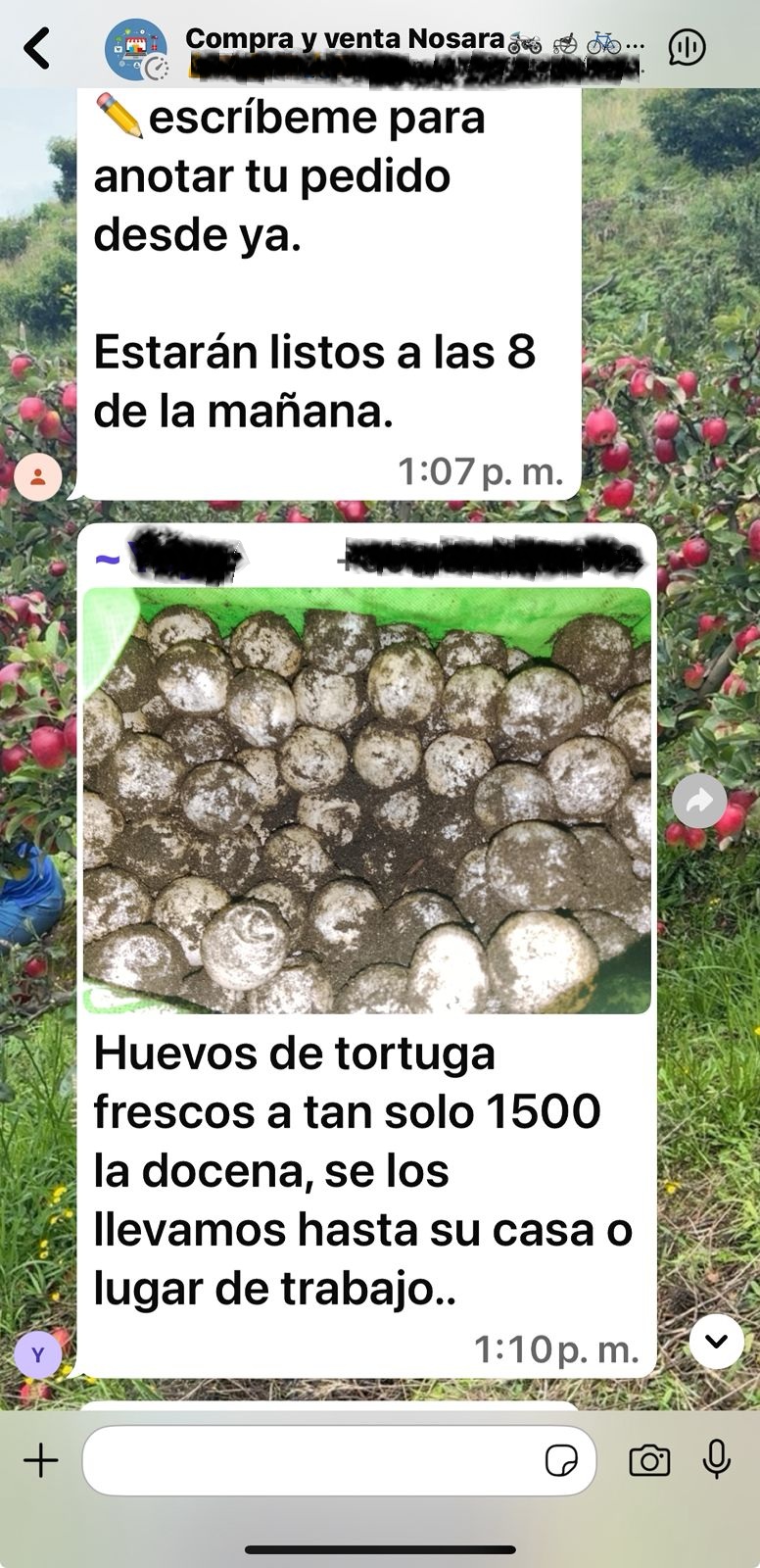

Pesca ilegal y contrabando en mares: organizaciones criminales aprovechan las costas —particularmente en el Caribe Sur y el Pacífico— para actividades de contrabando, pesca no regulada y como corredores de tráfico. Esto pone en riesgo especies marinas y debilita los esfuerzos de conservación que han dado prestigio internacional al país.

Captura de territorios: el control criminal sobre rutas, puertos y fronteras limita la capacidad del Estado de proteger reservas y parques nacionales. En lugares como la frontera norte o el Caribe, la presencia de redes ilícitas reduce la efectividad de las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental y compromete compromisos internacionales de Costa Rica en materia climática.

En este sentido, la política criminal en Costa Rica no solo erosiona la democracia y el desarrollo económico, sino que compromete directamente la seguridad ambiental del país. En un mundo ya presionado por el cambio climático, esta dimensión es especialmente crítica: la llamada “marca verde” costarricense —pilar de su economía y reputación internacional— corre el riesgo de verse debilitada si el crimen organizado continúa ampliando su influencia en los territorios.

El cuaderno completo forma parte de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes.

El cuaderno completo forma parte de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes.