En la zona costera del Caribe Sur de Costa Rica, entre Playa Negra y el Parque Nacional Cahuita, se encuentra el Humedal Río Carbón, un ecosistema vital para la biodiversidad, la estabilidad climática y la vida de las comunidades locales. A pesar de su importancia ecológica y su protección legal bajo leyes nacionales e internacionales, este humedal enfrenta desde hace más de dos décadas un proceso de degradación sistemática: construcciones ilegales, rellenos, drenajes y tala de vegetación nativa han alterado profundamente su integridad.

Esta nota surge gracias al trabajo sostenido de Marco Levy Virgo, ciudadano limonense comprometido con la defensa ambiental y los derechos colectivos, quien desde 2005 ha documentado y denunciado estas afectaciones. Su labor ha sido fundamental para activar procesos institucionales, exigir responsabilidades y mantener viva la memoria de un conflicto socioambiental que sigue abierto.

El caso del Humedal Río Carbón revela con crudeza las tensiones entre el modelo turístico-inmobiliario que avanza sobre los bienes comunes y la débil acción de las instituciones llamadas a protegerlos. Más allá de un conflicto local, lo que está en juego es el futuro de los ecosistemas costeros, el respeto a la legalidad ambiental y la defensa del patrimonio natural del Estado.

En esta nota informativa te contamos qué está ocurriendo en Playa Negra, quiénes están implicados, cuáles leyes se han violentado y qué medidas urgen para detener la impunidad ecológica que amenaza al humedal Río Carbón.

¿Quién protege el Río Carbón?

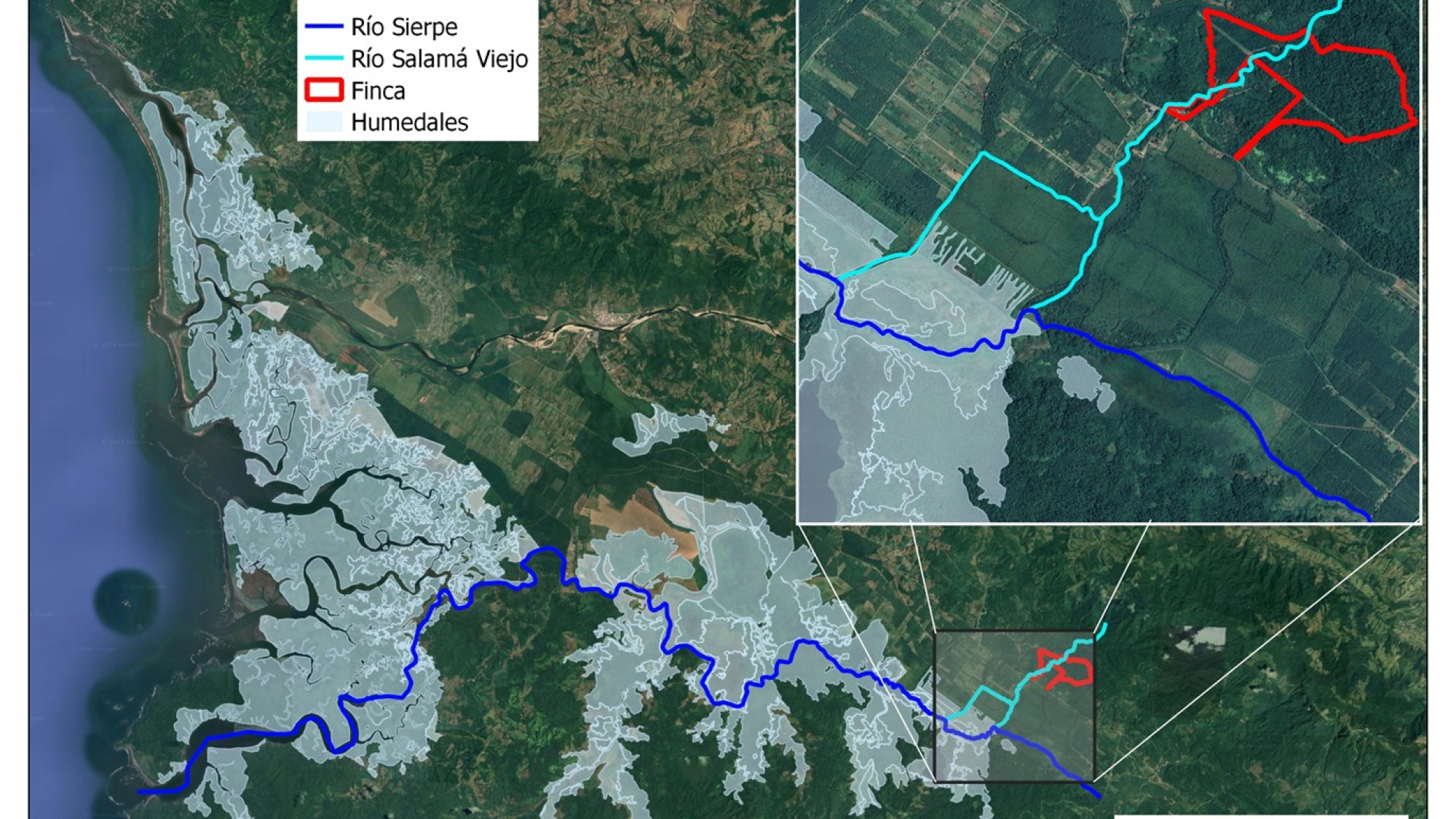

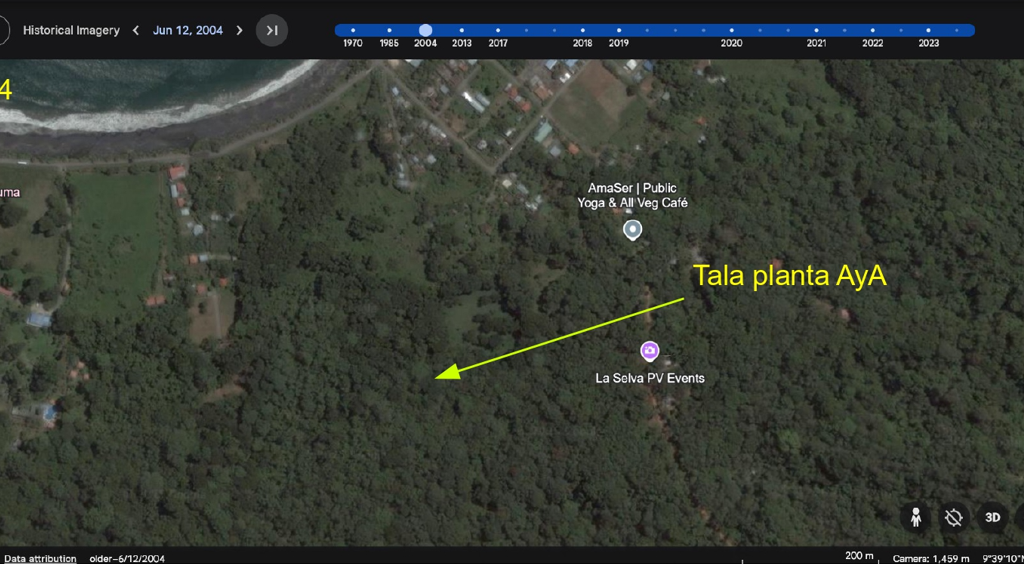

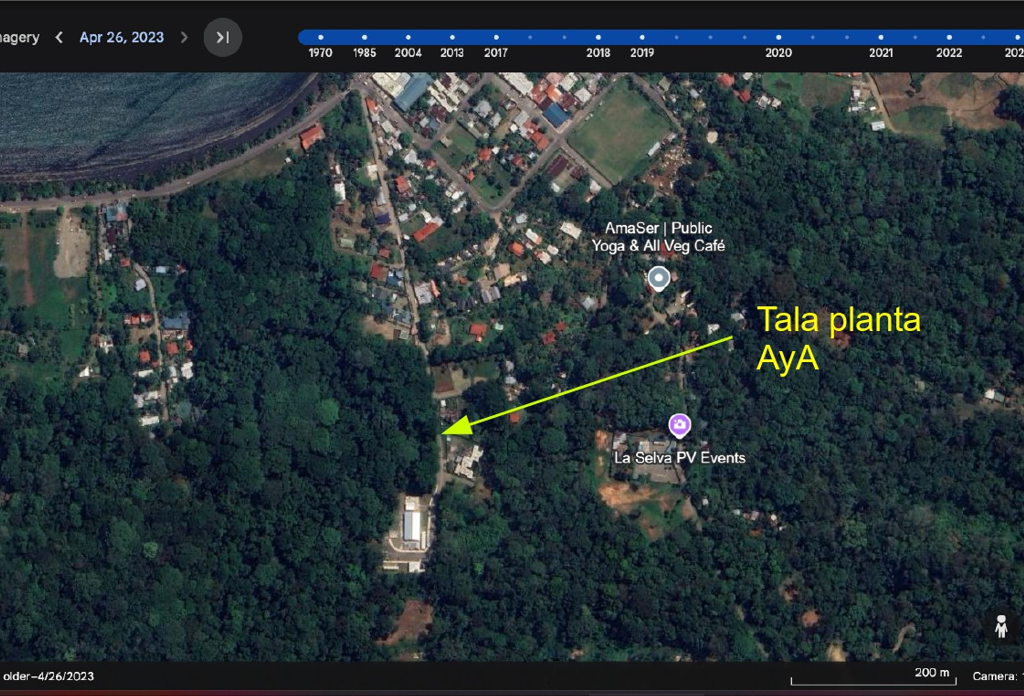

A pesar de su importancia ecológica y su inclusión parcial dentro del Parque Nacional Cahuita, el Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra, enfrenta una grave amenaza por actividades ilegales de drenaje, relleno y construcción dentro de la zona marítimo-terrestre.

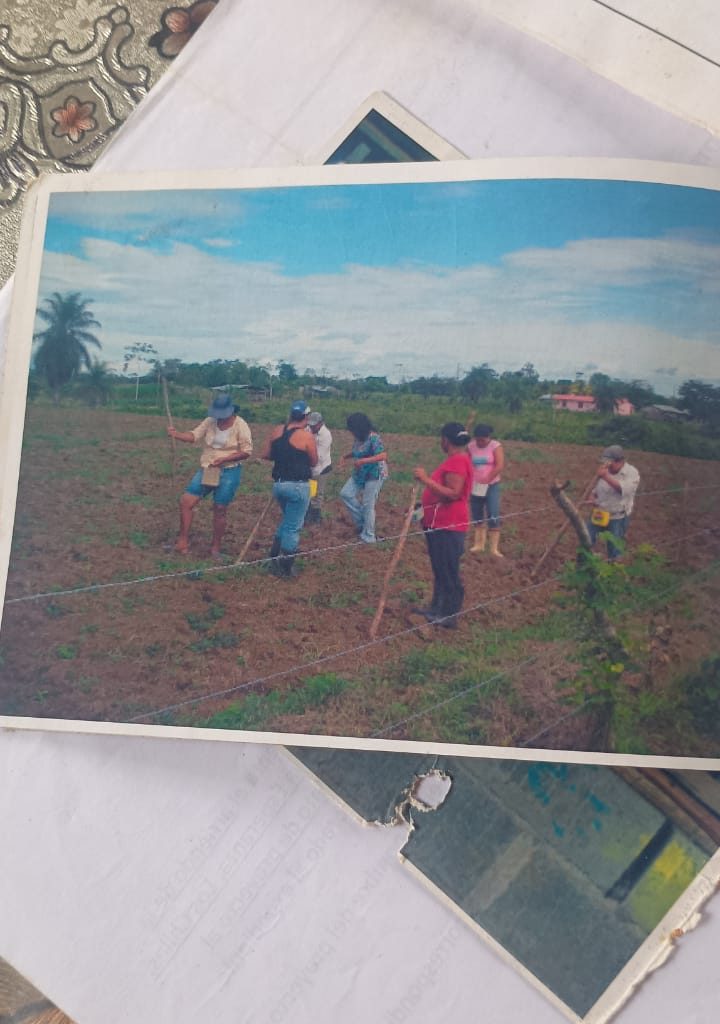

Desde al menos el año 2002, distintas organizaciones, profesionales y vecinos han documentado el deterioro progresivo del ecosistema, por parte de personas y sus sociedades anónimas, quienes han desarrollado obras sin permisos legales, alterando de forma irreversible su equilibrio hídrico y biológico.

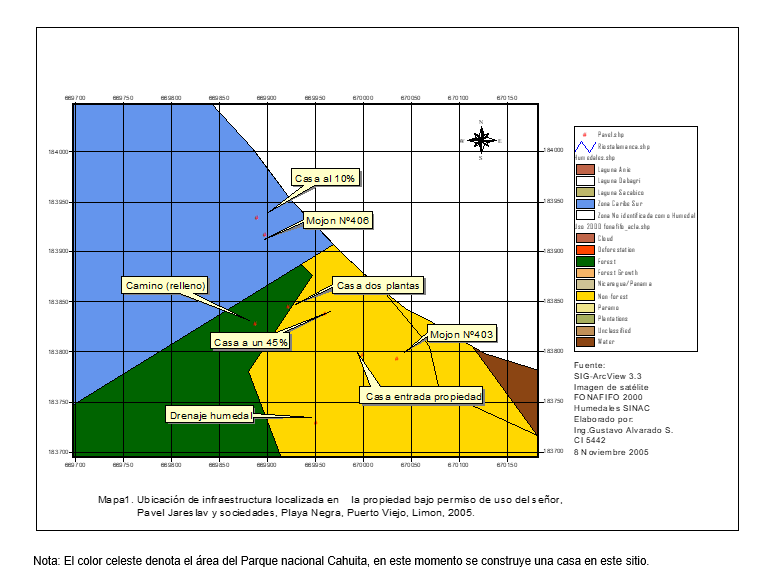

Las inspecciones realizadas por el Comité Local Forestal de Talamanca, funcionarios del SINAC, MINAE, Ministerio de Salud y Fuerza Pública, han constatado múltiples irregularidades: edificaciones levantadas sobre suelos saturados, apertura de canales de drenaje, tala de vegetación de humedal (como el «yolillo») y bloqueo de caminos públicos. Varias de estas obras se encuentran incluso dentro de los límites del Parque Nacional Cahuita.

¿Por qué es grave?

El Humedal Río Carbón está registrado en el inventario nacional de humedales y su conservación es obligatoria bajo la Convención Ramsar –un tratado internacional que Costa Rica ratificó en 1991. Los humedales como este son fundamentales para:

la protección de especies en peligro de extinción como la tortuga carey;

el control de inundaciones y calidad del agua;

la conectividad ecológica entre ecosistemas marino-costeros y terrestres.

Sin embargo, las autoridades locales, especialmente la Municipalidad de Talamanca, han sido señaladas por su inacción, otorgamiento irregular de permisos y ocultamiento de información pública. A pesar de órdenes explícitas de la Procuraduría General de la República para revocar los permisos y restaurar el humedal, no se ha actuado con firmeza.

Lo que se exige:

La paralización inmediata de todas las obras en el humedal.

El desalojo de los ocupantes ilegales.

La restitución del ecosistema a su estado original.

El traslado del caso a la Fiscalía Ambiental, por su complejidad y gravedad.

La investigación penal contra funcionarios que hayan incurrido en incumplimiento de deberes, prevaricato o exacción ilegal.

El caso de Playa Negra no es aislado. Representa un patrón de desprotección de los bienes comunes frente a intereses inmobiliarios y turísticos, con la complicidad –por acción u omisión– de instituciones públicas.

Proteger el Humedal Río Carbón es defender la vida, la biodiversidad y el derecho de las comunidades a un ambiente sano.

Laxitud institucional y la defensa comunitaria como última frontera

Lo ocurrido en el Humedal Río Carbón no es un caso aislado ni accidental: es reflejo de un patrón preocupante de laxitud institucional ante la destrucción ambiental en zonas de alta vulnerabilidad ecológica y social. A pesar de contar con múltiples denuncias, informes técnicos, delimitaciones oficiales y dictámenes de la Procuraduría General de la República, las autoridades responsables —incluyendo la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio Público y órganos administrativos— han fallado sistemáticamente en aplicar la ley, sancionar a los infractores y detener la degradación de un ecosistema clave para el equilibrio de la costa caribeña.

Esta permisividad, sea por inacción, negligencia o complicidad, abre la puerta a formas de extractivismo inmobiliario y turístico que transforman humedales, bosques y zonas marítimo-terrestres en espacios de especulación, al margen de la normativa ambiental vigente. La lentitud de los procesos judiciales, la fragmentación de competencias y el uso opaco de los permisos municipales agravan aún más la situación, permitiendo que se consoliden ocupaciones ilegales y cambios irreversibles en el uso del suelo.

Frente a esta ausencia de garantías institucionales, ha sido el monitoreo comunitario, ético y persistente, encabezado por personas como Marco Levy, lo que ha permitido sostener la denuncia pública, recolectar evidencia y exigir la defensa del humedal como bien común. Su labor evidencia que, en contextos de vulnerabilidad ambiental y política, la ciudadanía organizada es la última frontera que impide el colapso ecológico.

La situación del Humedal Río Carbón nos recuerda que los bienes comunes naturales no se defienden solos. Requieren de comunidades vigilantes, redes de apoyo y voluntad política para resistir el avance del extractivismo. Sin justicia ambiental, no hay futuro para los territorios del Caribe Sur.

Imágenes de la inspección

Referencias

Barry, M. J. (2003). Evaluación preliminar del brazo este del estero de Hone Creek afuera del Parque Nacional Cahuita (Humedal entre La Barra y el Hotel Perla Negra).

Comité Local Forestal de Talamanca. (2001, 3 de julio). Denuncia por afectación ambiental al humedal Río Carbón, Playa Negra, Puerto Viejo. Consejo Regional Ambiental – Área de Conservación La Amistad Caribe, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.