El más reciente monitoreo realizado por Philippe Vangoidsenhoven en el Caribe sur vuelve a mostrar, con una crudeza difícil de ignorar, la continuidad de prácticas que erosionan el bosque, las quebradas y la legalidad ambiental en la región. Lo que se observa no es un incidente aislado, sino la repetición de un patrón ya conocido: tala, relleno, ocultamiento de cuerpos de agua y uso turístico-residencial encubierto en áreas donde la protección debería ser la regla, no la excepción.

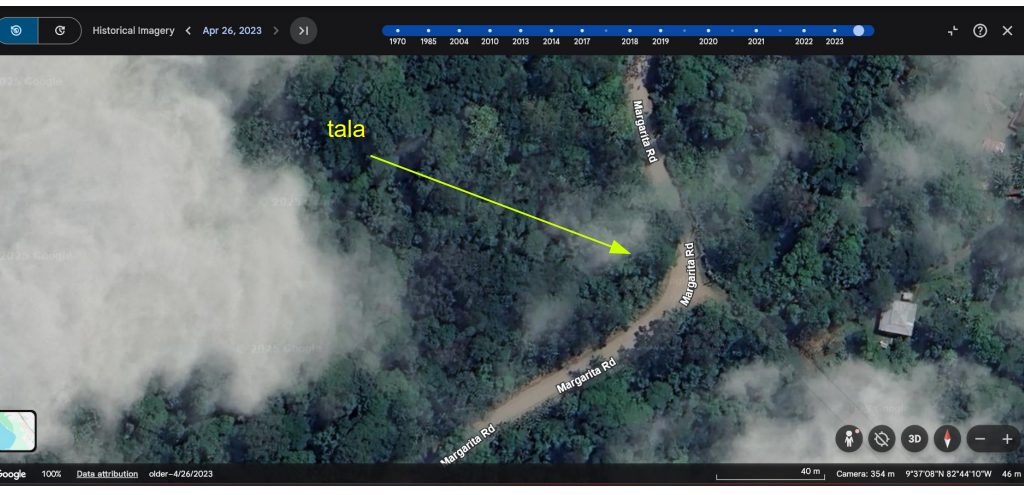

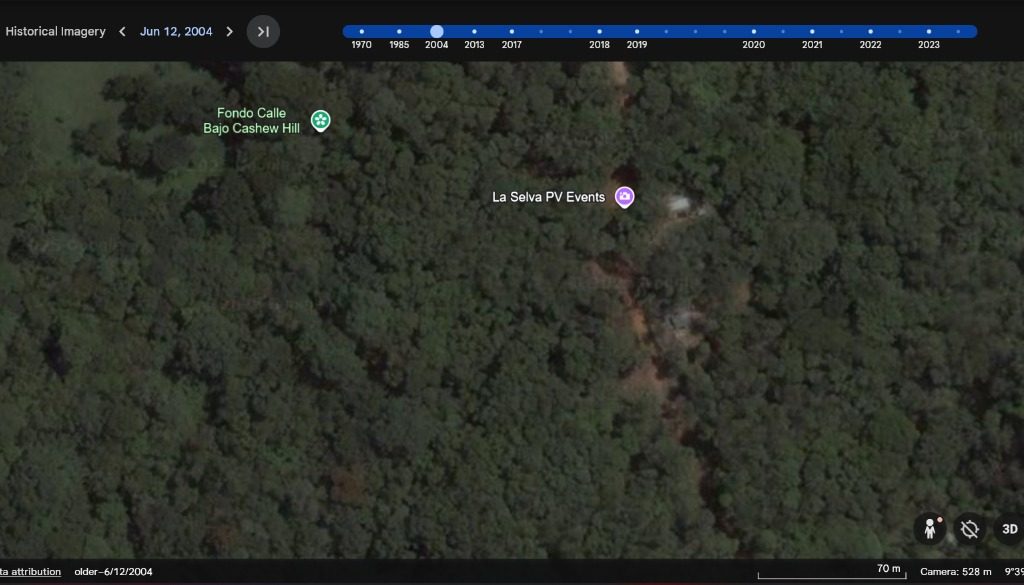

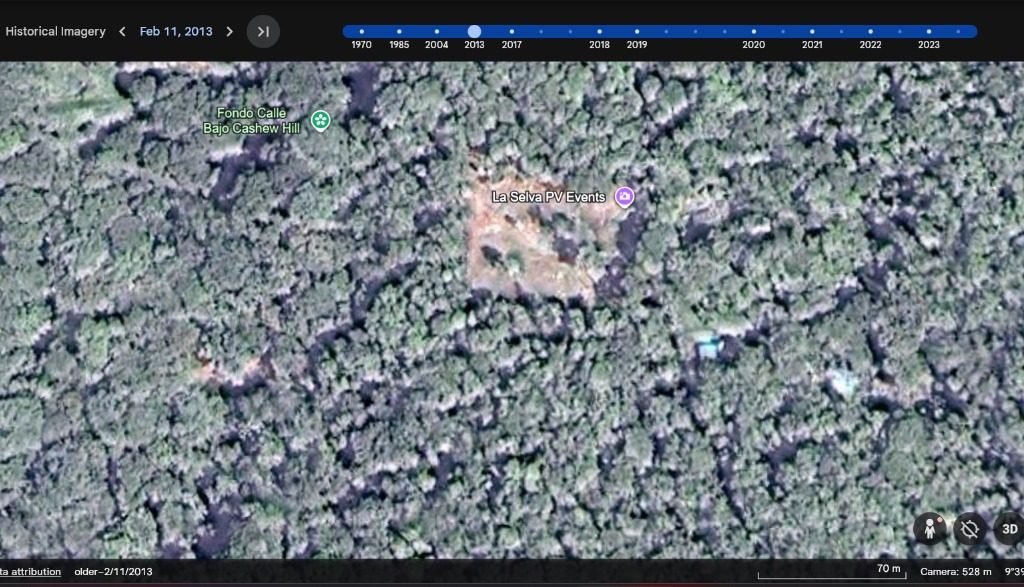

Caso 1: Cambio de uso de suelo total: bosque eliminado y construcciones en marcha

En una loma antes cubierta por árboles, el terreno aparece hoy completamente pelado. Las imágenes satelitales confirman la eliminación total de la cobertura boscosa, pese a que la legislación prohíbe disminuir la superficie de bosque desde 1994. La presencia de nuevas estructuras sugiere un proceso de construcción avanzado que habría requerido medidas cautelares inmediatas.

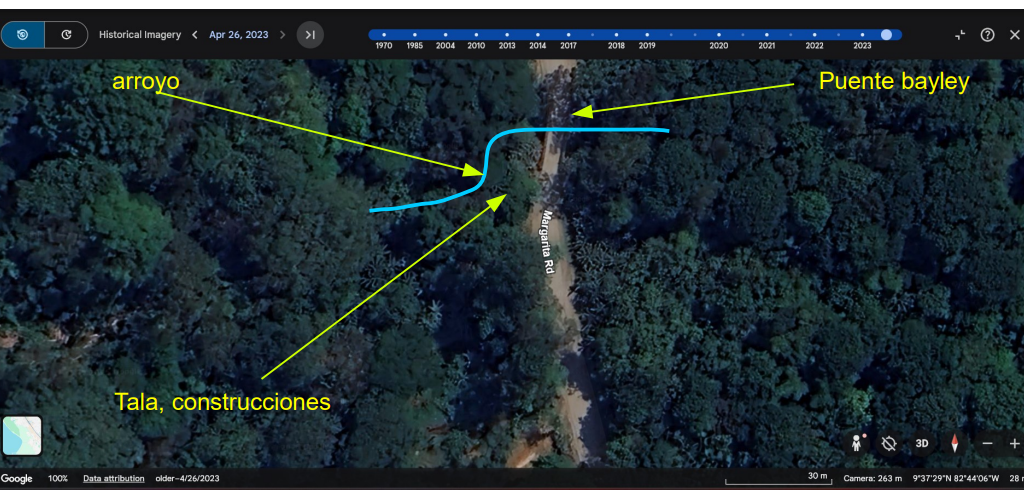

Caso 2: Quebradas ocultas y rellenos frente a infraestructura pública

En otro punto del monitoreo se observan alcantarillas colocadas de forma tal que la quebrada queda virtualmente escondida, en un sitio crítico: frente a la planta de tratamiento de aguas negras. La intención parece clara: rellenar el cauce para habilitar la construcción. El registro documenta una presión sistemática sobre los ecosistemas de agua dulce.

Caso 3: Ganadería sin protección ribereña y herbicidas en uso intensivo

Otro sitio muestra una quebrada casi destruida por la tala hasta la orilla, dejando apenas un puñado de árboles. La zona se dedica a la ganadería, donde además se reporta el uso de herbicidas para eliminar la “planta dormilona”. El resultado: riberas expuestas, erosión, pérdida de sombra y afectación directa a la calidad del agua.

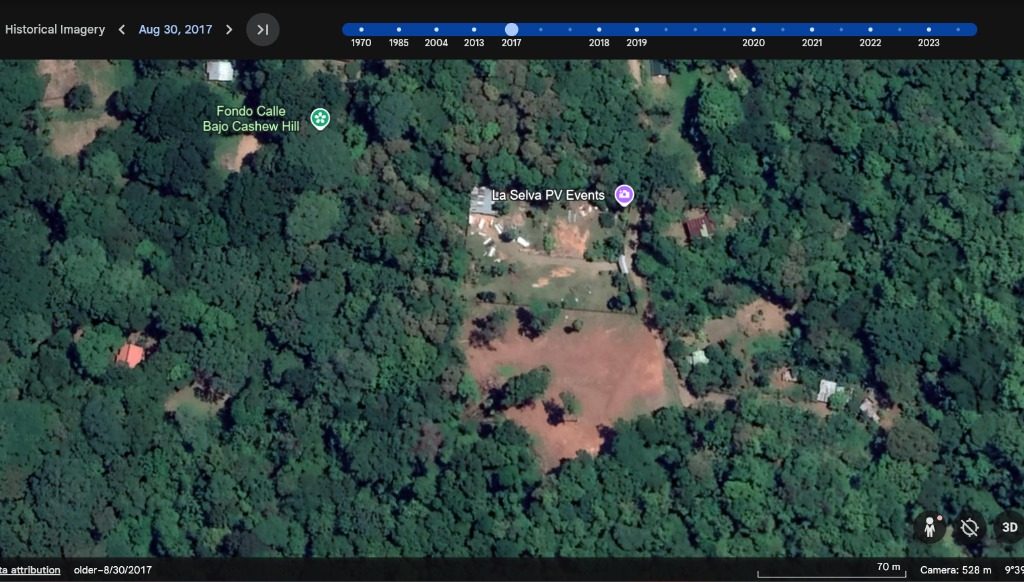

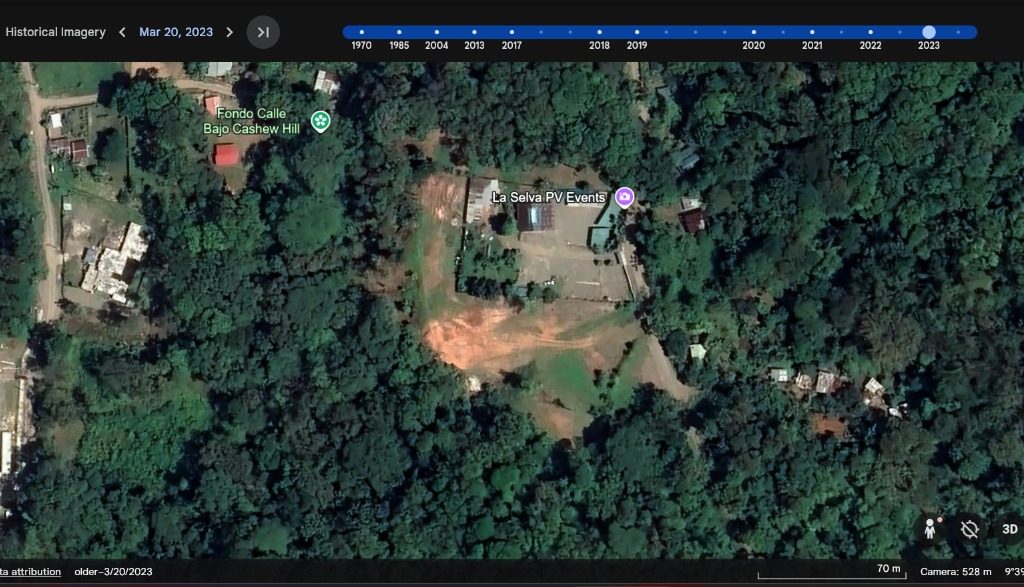

Caso 4: Reincidencia y desobediencia: un caso ya paralizado que continúa avanzando

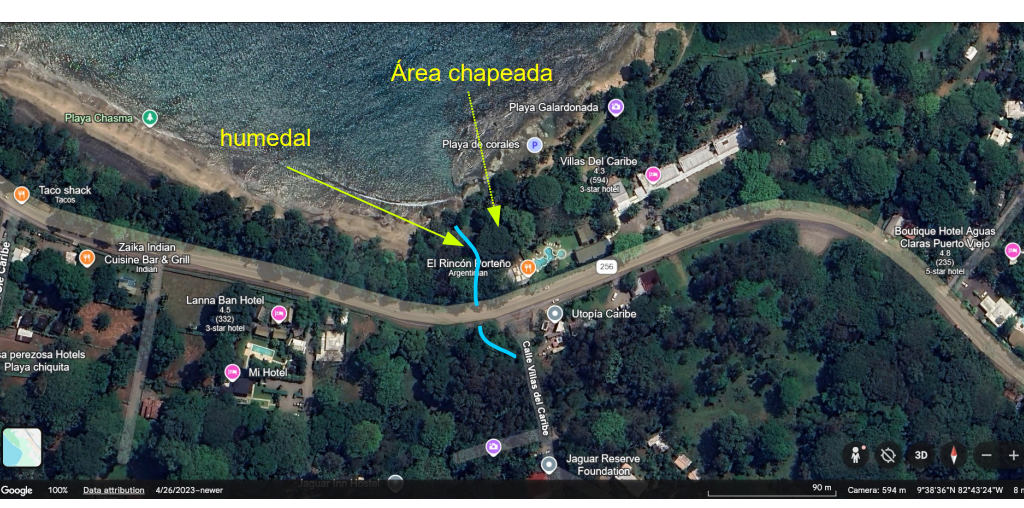

El monitoreo revela que un caso previamente denunciado y detenido ha vuelto a activarse. Se observan nuevos materiales de construcción y nuevamente chapia en las orillas de la quebrada. Esta reincidencia da cuenta de la ausencia de voluntad de cambio por parte de los responsables, y de un Estado que, aunque informado, no logra detener las acciones.

Caso 5: Testimonio que desnuda un sistema fracturado

Philippe nos comparte un ejemplo de tala intensiva ocurrido en una finca vecina a la suya. Durante casi dos décadas ha observado la extracción continua de madera, la emisión de permisos irregulares y la tala de especies protegidas. En el Caribe Sur, estas prácticas se vinculan con la transformación progresiva de fincas completas en proyectos residenciales de lujo. Su testimonio señala la existencia de una cadena de permisos, inspecciones y certificaciones en la que la corrupción actúa como un vector que habilita la degradación ambiental.

En su monitoreo también ha identificado situaciones de presión, intimidación y la presencia de actores locales que obstaculizan los procesos de denuncia, reforzando así la vulnerabilidad de quienes documentan y defienden el territorio.

Caso 6: Beach Break: nuevas estructuras y aumento del impacto del oleaje

El monitoreo registra la colocación reciente de una serie de postes en la franja de playa en Beach Break, zona ya saturada por construcciones y usos irregulares (luces, mesas y otras instalaciones sobre la arena). Los postes fueron sembrados y posteriormente unidos con fajas, sin explicación sobre su función. Su presencia altera el paso natural de las personas a lo largo de la playa.

Paralelamente, el reporte muestra cómo el mar continúa avanzando hasta las estructuras deportivas instaladas en la zona pública. El oleaje ya alcanza la cancha de voleibol, y las imágenes evidencian un retroceso costero creciente. Philippe nos recuerda que en temporadas recientes el agua ha llegado incluso a cruzar la calle, razón por la cual se colocaron grandes rocas como barrera improvisada. El avance del mar sobre arena clara y oscura confirma un proceso de erosión acelerada, previsible pero ignorado por actores locales que siguen instalando nuevas estructuras.

Caso 7: Sacos de arena como contención fallida

En este punto del litoral se documenta nuevamente la colocación de sacos de arena para detener el avance del mar. La medida, ampliamente utilizada en distintos tramos de la costa, ha demostrado ser insuficiente: los sacos se rompen con facilidad ante la fuerza del oleaje y terminan dispersos en la playa.

Philippe ha dado seguimiento a este caso desde sus primeras intervenciones, y ya existe una nota anterior donde se analiza el proceso constructivo y las irregularidades asociadas. El reporte actual permite ejemplificar con claridad el desenlace típico de estas obras: estructuras colocadas en zona pública marítima, denunciadas desde su inicio, que avanzan hacia una eventual orden de demolición mientras el mar —más rápido que la institucionalidad— continúa reclamando el espacio que le pertenece.

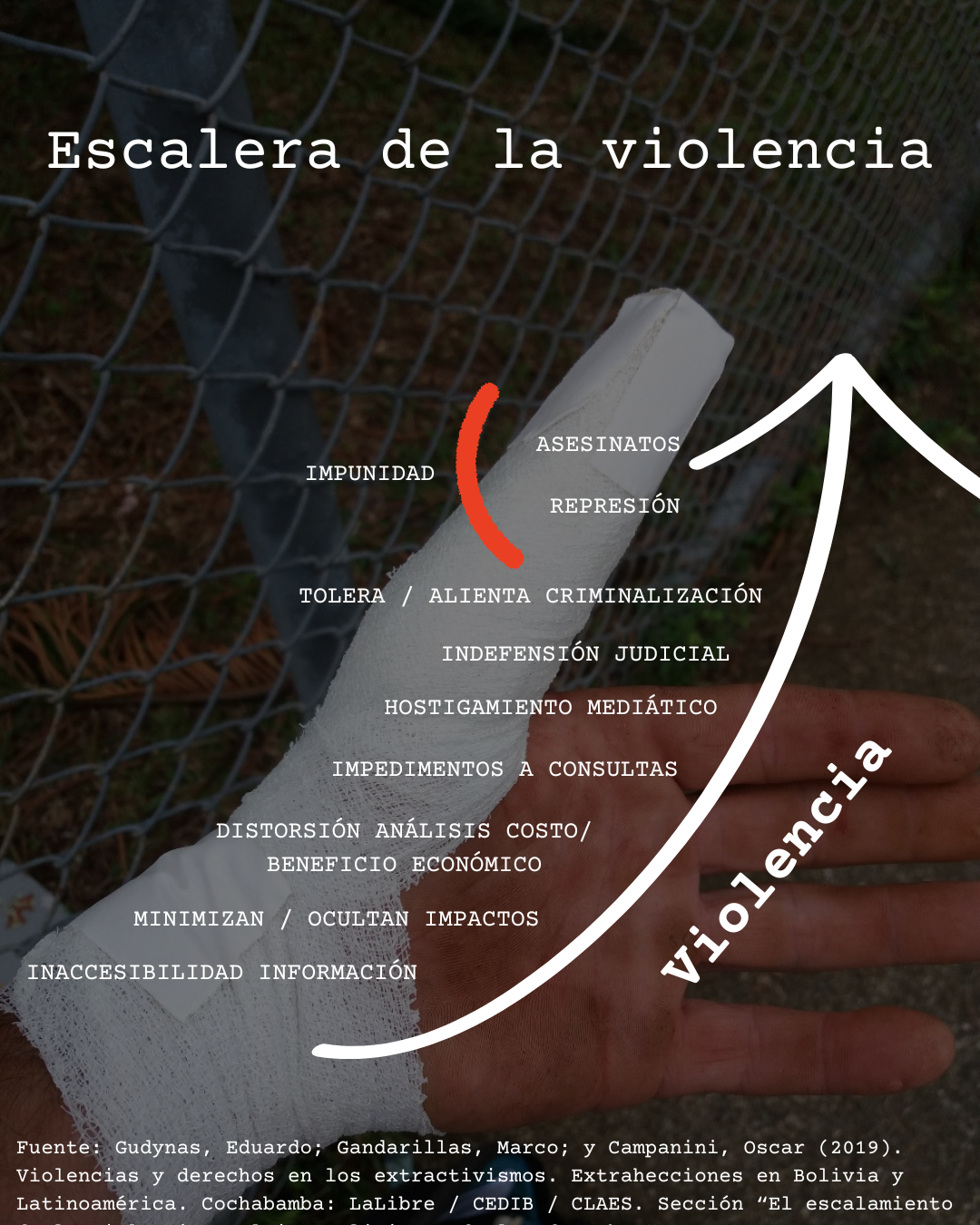

Estrategias para burlar la legalidad ambiental: un patrón que se repite

Los casos documentados muestran que la degradación no ocurre al margen de la ley, sino mediante una serie de maniobras que buscan aprovechar vacíos, retrasos institucionales o debilidades en la fiscalización. Entre las principales estrategias identificadas destacan:

- Ocultamiento físico de cuerpos de agua

La colocación de alcantarillas para “desaparecer” quebradas es una táctica frecuente. Al simular que el cauce no existe, se justifica el relleno del terreno y se habilita la construcción. Esto elimina las obligaciones legales de protección ribereña y genera daños irreversibles en los ecosistemas de agua dulce.

- Tala bajo permisos ambiguos o desactualizados

Se reporta el uso de permisos forestales emitidos hace años o gestionados con información imprecisa, que se emplean para justificar la remoción de árboles que no estaban contemplados originalmente. En varias fincas se describe la extracción de especies protegidas bajo amparo de documentos dudosos o facilitados por inspectores que no verifican adecuadamente el estado del bosque.

- Fragmentación de proyectos para evitar controles

La división de grandes fincas en múltiples lotes permite que las intervenciones parezcan “pequeñas”, dispersas y, por tanto, sujetas a requisitos más débiles. Lo que en conjunto constituye un proyecto turístico-residencial de alto impacto se presenta como una serie de obras menores sin necesidad de estudios ambientales profundos.

- Uso estratégico del tiempo: avanzar mientras llega la autoridad

Un patrón reiterado es intervenir de manera acelerada –tala, chapia, relleno– antes de que la denuncia presentada por vecinos o personas defensoras resulte en una inspección. Cuando la autoridad llega, gran parte del daño ya está hecho, y lo que queda es un proceso administrativo que avanza mucho más lentamente que la maquinaria y las motosierras.

- Intimidación y presión a quienes denuncian

El temor también opera como mecanismo. Vecinos relatan presiones directas, hostilidad y vigilancia cuando documentan irregularidades. La intimidación reduce la denuncia y crea un ambiente donde la impunidad se normaliza.

Una advertencia que no podemos ignorar

Los casos documentados por Philippe vuelven a mostrar que los conflictos socioambientales en el Caribe Sur no responden únicamente a infracciones puntuales: son el resultado de una combinación peligrosa entre expansión inmobiliaria, debilitamiento institucional, vacíos de control y una falta persistente de protección real a quienes defienden los bienes comunes.

Las alertas que emergen del monitoreo comunitario muestran una tensión creciente: mientras las comunidades documentan con rigor lo que ocurre en la costa, las decisiones institucionales avanzan con lentitud o se acomodan a intereses económicos que erosionan la protección ambiental. Desde el Observatorio de Bienes Comunes seguiremos compartiendo estos registros para evidenciar estas disputas y sostener la defensa de los territorios costeros como un asunto de responsabilidad pública.