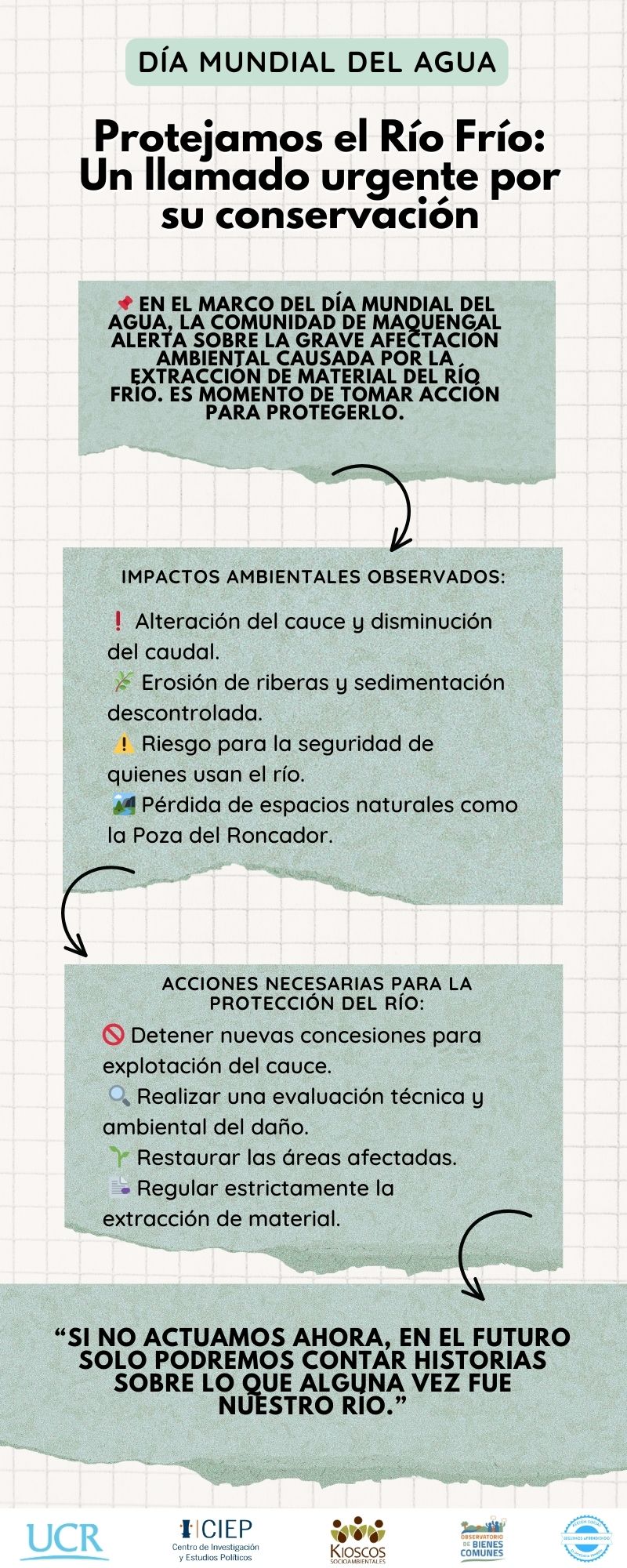

En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.

Un llamado a la acción en defensa del río

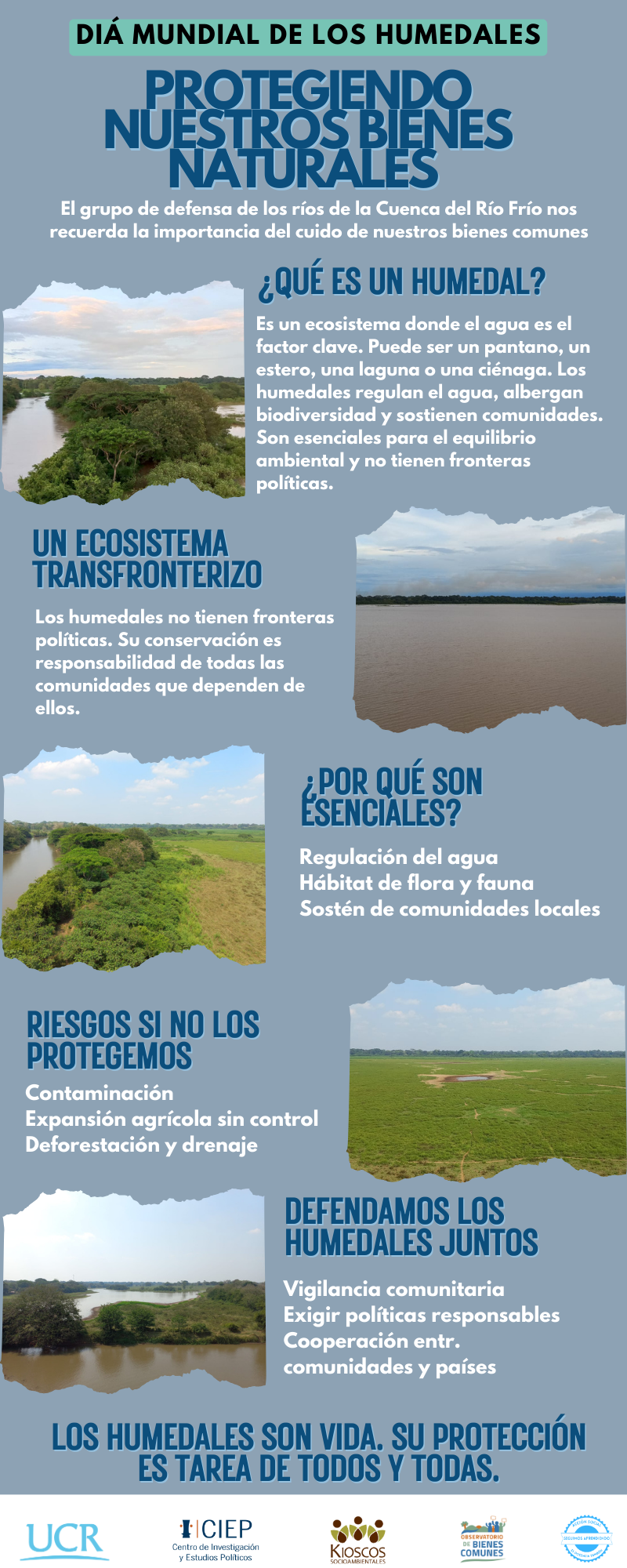

Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:

- La alteración del cauce y la disminución del caudal.

- La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.

- Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.

- La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.

Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.

Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.

Exigencias de la comunidad

Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:

- No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.

- Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.

- Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.

- Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.

Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.

“No podemos seguir ignorando esta realidad”

Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.

El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.

Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.

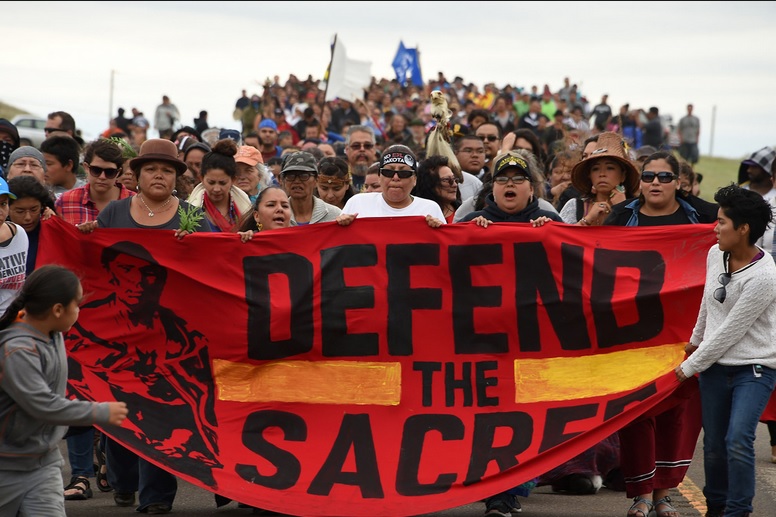

La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio

La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.

Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.

Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.

Algunas imágenes del Río Frío