La organización Global Witness nos alerta con su último informe (septiembre 2021) sobre la situación que atraviesan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente nos haces un llamado urgente a volver la mirada y realizar las acciones pertinentes para la protección de las vidas de estas personas.

En este informe titulado «Última línea de defensa» nos señala que en el año 2020 se presentó el mayor número de asesinatos registrados, 227 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, además nos alertan que se mantiene una tendencia lamentable de incremento año tras año.

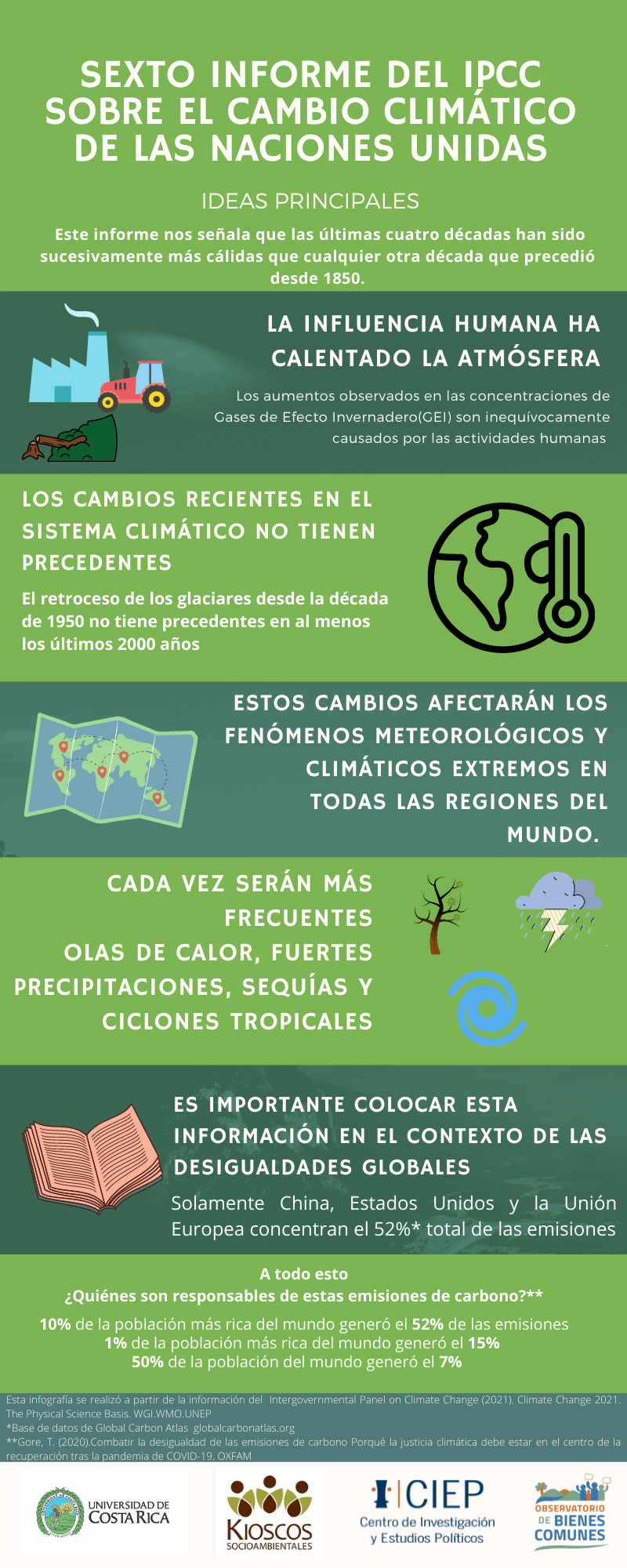

Según este mismo informe, en la última década se puede apreciar como las consecuencias de la crisis climática afecta al mundo, y precisamente a la par del incremento de la temperatura global o la intensificación de los fenómenos naturales, también se da el aumento de asesinatos de personas vinculadas a la defensa de la tierra y el medio ambiente. Lo cual permite posicionar este último dato como un indicador más de la crisis que atravesamos.

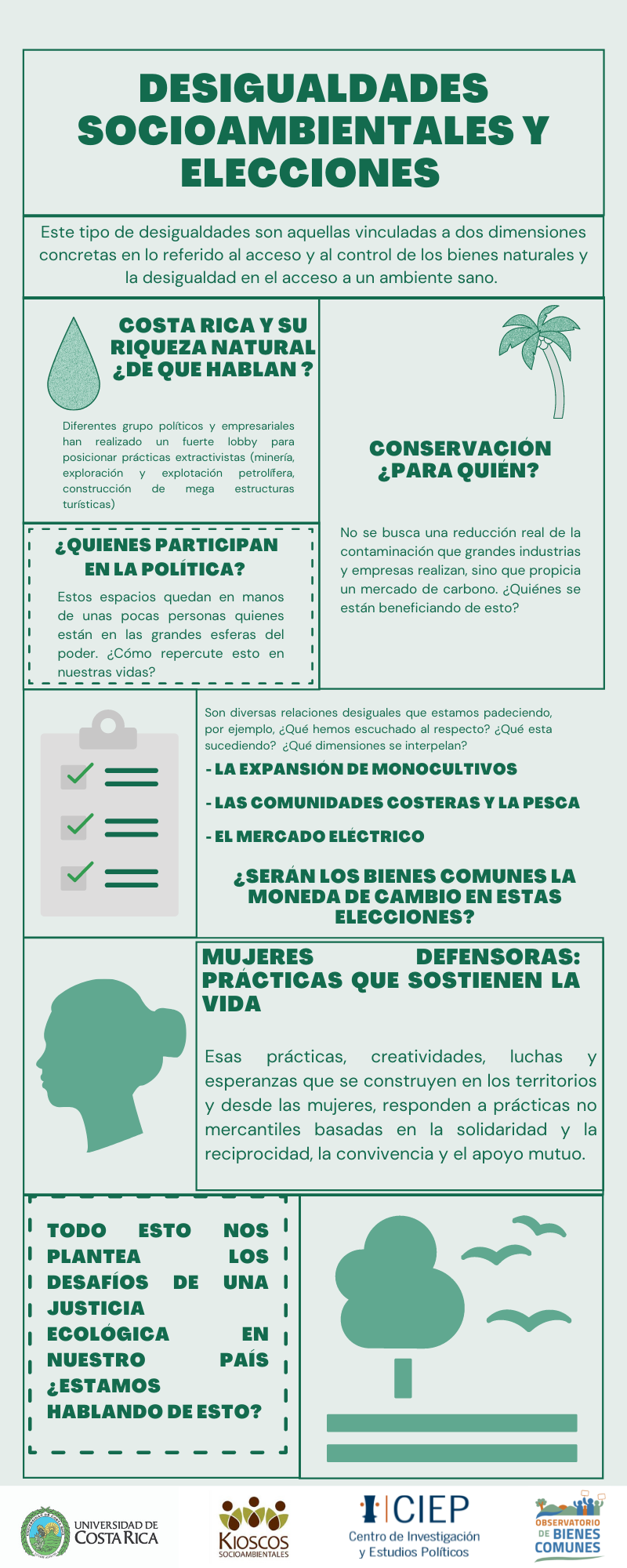

Las consecuencias de un modelo de desarrollo basado en la extracción de los bienes naturales, en donde se privilegia la obtención de ganancias y el aseguramiento de las cadenas de valor empresariales, son parte no sólo del impacto del despojo sufren nuestros ecosistemas al llevarlos a condiciones de agotamiento, sino que también aquellas comunidades que se oponen sobre esta tendencia y llaman la atención, sufren diversos tipos de violencias, incluido el asesinato.

El informe nos llama la atención en tres dimensiones:

- Impactos desiguales: el sur global sufre con mayor intensidad las consecuencias de la crisis climática, tanto sobre los fenómenos naturales que se intensifican, así como la abrumadora suma de violencias que sufren las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

- Empresas son responsables: Todas las violencias que sufren las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente están vinculadas a proyectos empresariales de diversa índole. Estos sectores han privilegiado la protección de sus cadenas de valor para la mayor obtención de ganancias por encima de los derechos de las personas y comunidades.

- Los gobiernos fallan en la prevención y hasta son parte: Los gobiernos continúan evadiendo e incumpliendo sus mandatos en torno a la protección de los derechos humanos, en especial de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, no tienen marcos jurídicos adecuados, y en muchas ocasiones también ejercen violencias sobre estas personas en defensa de los intereses económicos y empresariales.

Esta preocupante situación obliga a buscar acciones que exijan tanto a gobiernos como a empresas a rendir cuentas por las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente tales como promover legislación adecuada y que contemple las tareas que estas personas cumplen o medidas donde las entidades financieras y empresariales den cuentas de sus responsabilidades en determinados sectores productivos que tiene relación con estos escenarios de violencias.

Estas son algunas de las ideas que nos propone este informe para empezar a abordar la situación que hoy pone en evidencia la terrible desigualdad que la crisis climática viene a evidenciarnos, un modelo económico que sigue privilegiando la ganancia sobre la vida.

Pueden descargar el informe completo aquí: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/

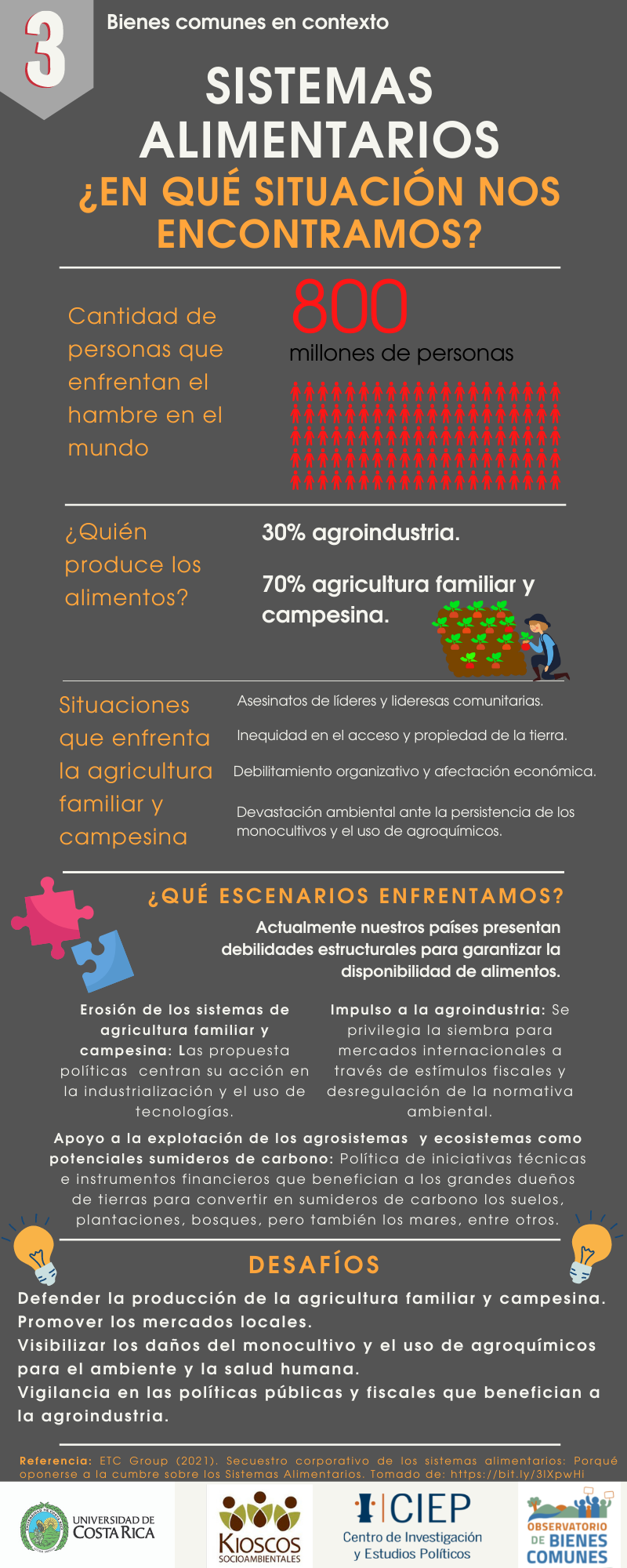

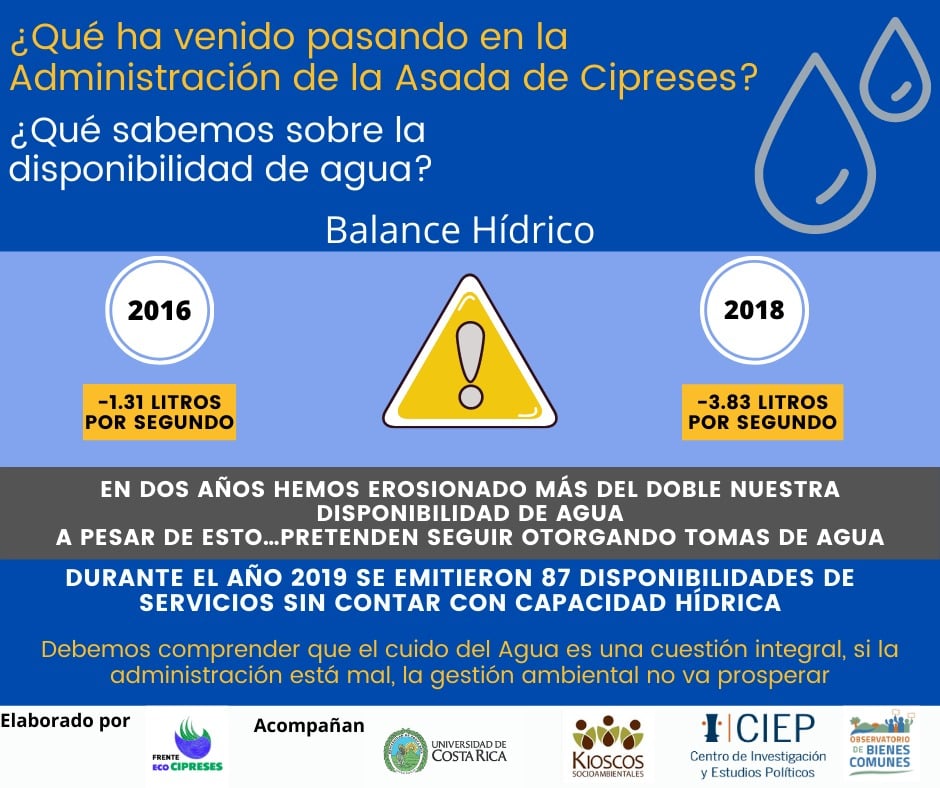

Les compartimos la siguiente infografia que resume las ideas principales:

PDF – Imagen