En abril de 2025, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El diagnóstico es alarmante: el planeta atraviesa una encrucijada histórica, en la que fuerzas autoritarias, conflictos armados, regresiones democráticas, injusticias sistémicas y la violencia institucional convergen para erosionar décadas de avances.

El Análisis Global del informe señala cómo el sistema internacional basado en derechos se encuentra al borde del colapso. El Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por vetos geopolíticos, ha sido incapaz de frenar genocidios y crímenes de guerra. Gobiernos poderosos no solo ignoran sus obligaciones, sino que activamente socavan los principios del derecho internacional humanitario. La impunidad ha dejado de ser una excepción: es la norma.

Este colapso institucional no ocurre en el vacío: es también la expresión de una lógica más profunda de apropiación y despojo de los bienes comunes. Allí donde fallan los mecanismos de justicia y rendición de cuentas, avanzan los intereses que privatizan el agua, contaminan los ríos, destruyen bosques, controlan datos, militarizan territorios y cercan el conocimiento. La crisis de derechos humanos que denuncia Amnistía es inseparable de una crisis de sentido: la desconexión entre los marcos jurídicos y la defensa concreta de lo que hace posible la vida colectiva. Así, el informe nos invita —más allá del horror— a preguntarnos qué estamos dispuestos a defender como humanidad: no solo derechos individuales, sino los bienes que compartimos y que sostienen toda forma de dignidad.

Pueden descargar el informe aquí. Más información en el sitio web: https://www.amnesty.org/

El auge del autoritarismo se traduce en:

Represión generalizada de la disidencia y criminalización de defensores de derechos humanos, movimientos feministas, ambientalistas y voces críticas.

Restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica en al menos 21 países.

Incremento de leyes que buscan silenciar, etiquetar de “extremistas” o “terroristas” a movimientos sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, la transferencia irresponsable de armas continúa alimentando conflictos atroces en lugares como Sudán, Gaza, Ucrania y Myanmar. Todo ello ocurre con la complicidad de Estados que priorizan beneficios geopolíticos y económicos sobre la vida y la dignidad humana.

Frente a este panorama sombrío, la sociedad civil sigue siendo la primera línea de defensa. Son las comunidades organizadas, las víctimas que se convierten en líderes, y los movimientos globales quienes mantienen viva la llama de los derechos humanos. La pregunta urgente que deja este informe es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para defender esa llama?

Crisis climática y desigualdad: derechos en llamas, justicia en suspenso

La sección climática del informe de Amnistía Internacional es una denuncia directa contra la inacción estatal, la codicia empresarial y la desigualdad histórica. No se trata solo de un problema ambiental: es una crisis multidimensional que agrava la pobreza, el desplazamiento, el hambre y las violencias estructurales.

El informe alerta de que el mundo avanza peligrosamente hacia un calentamiento de 3 °C si no se toman medidas inmediatas. En 2024, se confirmó que la temperatura global media ya había superado los 1.5 °C en comparación con la era preindustrial, y los impactos se hicieron sentir con fuerza:

Millones de personas desplazadas por eventos climáticos extremos, en especial en Asia y África.

Sequías prolongadas y hambrunas en regiones como Gaza, Sudán y Haití.

Incendios sin precedentes en Sudamérica, devastando bosques primarios.

Catástrofes múltiples en regiones vulnerables, con infraestructura débil y acceso precario a servicios básicos.

Pero el informe no se limita a los efectos. Amnistía denuncia que muchos Estados siguen subsidiando la industria de los combustibles fósiles, mientras postergan una transición energética justa. Las llamadas “soluciones verdes” como la captura de carbono o la explotación de “minerales críticos” se implementan sin evaluaciones de derechos humanos, provocando nuevos conflictos, especialmente en territorios indígenas.

Los países más responsables históricamente del calentamiento global siguen sin aportar fondos adecuados para adaptación climática, recurriendo a préstamos que endeudan aún más a los países del Sur Global. En 2024, el pago de la deuda en países de bajos ingresos superó los presupuestos de salud y educación.

A pesar del panorama desolador, el informe destaca acciones clave de resistencia:

Litigios climáticos exitosos en Europa, donde tribunales han declarado la responsabilidad de Estados por no reducir emisiones.

Movilización global por justicia climática, liderada por jóvenes, comunidades indígenas y activistas del Sur.

Procesos multilaterales, como la opinión consultiva en curso de la Corte Internacional de Justicia, impulsada por estudiantes de Vanuatu, que podrían establecer precedentes históricos.

La justicia climática no es una demanda ambientalista: es una cuestión de derechos humanos. Y el tiempo para actuar —con coraje, redistribución y escucha a las comunidades en resistencia— es ahora.

Centroamérica: fragmentos de crisis, territorios de resistencia

Aunque el informe 2025 de Amnistía Internacional no incluye una sección específica para Centroamérica, el Análisis Global proporciona elementos suficientes para una lectura situada y urgente de lo que ocurre en la región. Centroamérica encarna muchas de las tendencias que el informe denuncia a escala mundial: autoritarismo creciente, impunidad estructural, crisis migratoria, extractivismo sin control y retrocesos en derechos humanos, especialmente de mujeres, pueblos indígenas, juventudes y comunidades rurales.

Autoritarismo, persecución y cierre del espacio cívico

La región ha sido escenario de un desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática y del espacio de participación social. En Nicaragua, el régimen ha perseguido, encarcelado o forzado al exilio a activistas, periodistas, religiosos y defensoras de derechos humanos, mientras cancela la personalidad jurídica de centenares de organizaciones. En El Salvador, el uso del régimen de excepción ha resultado en detenciones masivas y denuncias de tortura, en un contexto de militarización creciente. En Guatemala, las recientes elecciones mostraron tanto la esperanza popular de cambio como la reacción violenta de redes corruptas enquistadas en el aparato judicial.

Migración forzada y criminalización de personas en tránsito

El informe denuncia cómo la migración irregular ha sido utilizada como pretexto para políticas cada vez más punitivas. Centroamérica no es solo región de tránsito, sino también epicentro de desplazamientos forzados causados por violencia, pobreza estructural y crisis climática. Gobiernos como los de Estados Unidos y México aplican medidas que violan sistemáticamente el derecho de asilo y exponen a las personas migrantes a redes de trata, extorsión y violencia sexual. En Honduras, Guatemala y El Salvador, las personas retornadas enfrentan estigmatización, exclusión y falta de políticas de reintegración digna.

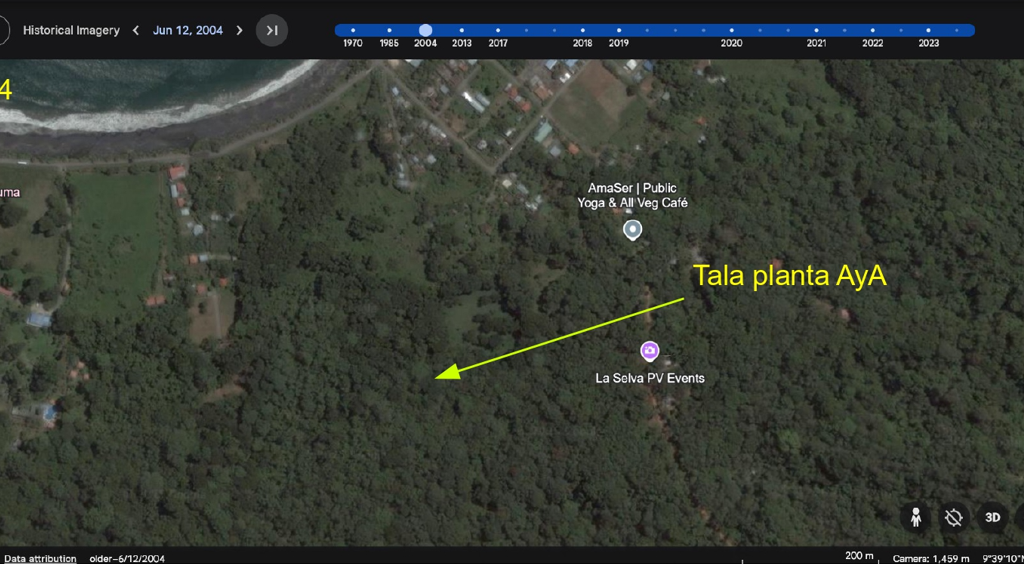

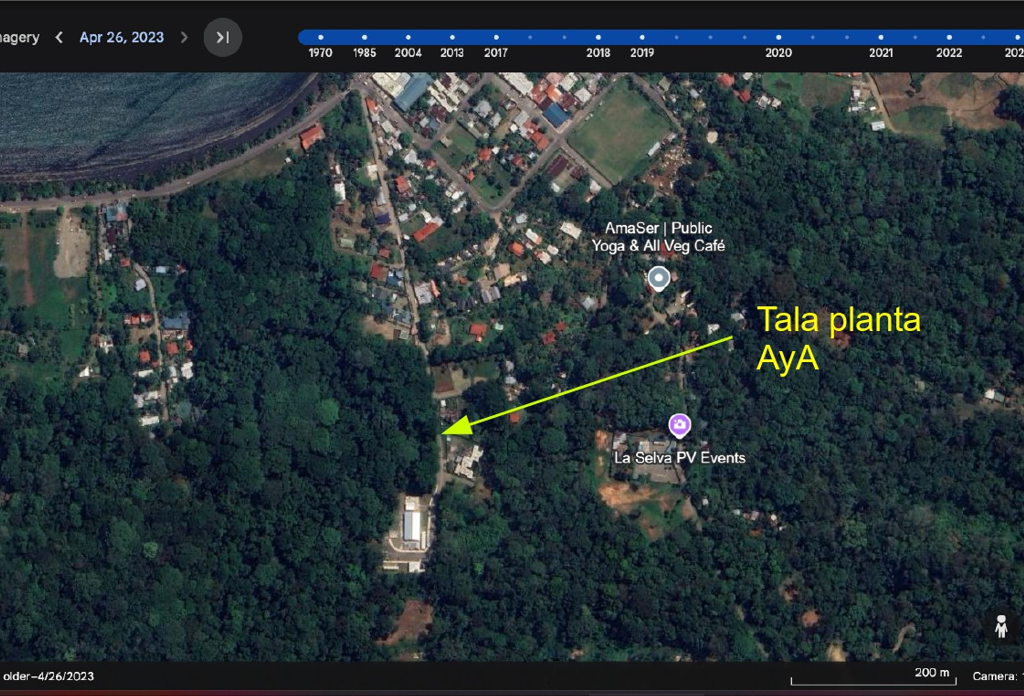

Extractivismo, despojo y criminalización ambiental

Los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales continúan avanzando sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades afectadas. Los pueblos indígenas y defensores ambientales enfrentan persecución, amenazas e incluso asesinatos, como lo evidencia la criminalización sistemática en territorios lenca, garífuna y bribri. El informe advierte cómo esta lógica —impulsada por intereses corporativos y tolerada por Estados— genera desplazamientos, rompe tejidos comunitarios y profundiza desigualdades históricas.

Vulnerabilidad climática estructural

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, a pesar de ser responsable de una ínfima parte de las emisiones globales. Huracanes, sequías prolongadas, erosión costera y pérdida de biodiversidad afectan gravemente la seguridad alimentaria, el acceso al agua y los derechos territoriales. La ausencia de políticas de adaptación con enfoque de derechos, y la continuidad de modelos de desarrollo extractivistas, agudizan la precariedad.

Gaza: genocidio en tiempo real, humanidad en suspenso

El informe 2025 de Amnistía Internacional no deja lugar a ambigüedades: lo ocurrido en Gaza durante 2024 constituye un genocidio. La organización documenta con firmeza que las acciones de Israel —apoyadas abiertamente por Estados Unidos, Alemania y otros gobiernos europeos— provocaron la muerte de miles de personas palestinas, la destrucción sistemática de infraestructura civil y el desplazamiento forzado de más de un millón de personas.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la toma de más de 250 rehenes, Israel desató una ofensiva militar de escala devastadora. El informe detalla cómo se ejecutaron ataques directos contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios, en una estrategia deliberada de castigo colectivo que viola de forma flagrante el derecho internacional humanitario. Las mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores, niños y niñas enfrentaron condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.

En paralelo, el régimen de apartheid y ocupación en Cisjordania se volvió más violento, con un aumento de las detenciones arbitrarias, asesinatos y ataques de colonos israelíes protegidos por el Estado. Esta dinámica —sostiene Amnistía— refleja no solo una política de ocupación prolongada, sino un sistema diseñado para deshumanizar y eliminar al pueblo palestino.

Silencios cómplices, resistencias éticas

El informe también señala con dureza la complicidad activa de gobiernos occidentales, en particular el abuso del veto por parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Solo el 25 de marzo de 2024 se logró aprobar una resolución para un alto el fuego, que además fue debilitada por declaraciones de que no era vinculante.

En contraste, la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, junto con las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra líderes de Israel y Hamás, marcan un momento crucial: la posibilidad de que la justicia internacional sea más que una promesa selectiva. Sin embargo, algunos países han reaccionado con hostilidad ante estas acciones, lo que evidencia el doble rasero con el que se trata la legalidad internacional cuando afecta a aliados estratégicos.

Mientras los Estados titubean o justifican, la sociedad civil global ha alzado la voz con fuerza. En universidades, sindicatos, redes de solidaridad, organizaciones de derechos humanos y barrios enteros, se ha gritado por un alto al fuego, por justicia, por humanidad. Esa resistencia también ha sido reprimida, etiquetada de “terrorista”, censurada y criminalizada.

Gaza nos interpela a todos

La historia de Gaza no es solo una tragedia lejana. Es un espejo doloroso del tipo de mundo que estamos permitiendo: uno en el que el cálculo geopolítico vale más que una vida humana, donde la impunidad de unos convive con la criminalización de otros, y donde el derecho internacional se aplica como privilegio, no como principio.

Difundir lo que ocurre en Gaza, escuchar a quienes resisten desde allí, y actuar frente a nuestras propias estructuras de poder y silencio es una tarea ética ineludible. Como dice el informe: “2024 nos deshumanizó”. La pregunta es si 2025 marcará el inicio de una restauración de esa humanidad o el umbral de su colapso definitivo.

De los derechos negados a los bienes comunes defendidos

El informe 2025 de Amnistía Internacional nos enfrenta a una verdad incómoda: el mundo que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, con sus promesas de justicia, dignidad y derechos universales, está siendo desmantelado pieza por pieza. El autoritarismo, la lógica de guerra, el extractivismo corporativo y la exclusión sistemática han vuelto a ocupar el centro de la escena internacional. Pero esta crisis no es solo legal o política: es también una disputa por el sentido común de lo común.

En cada página del informe resuenan no solo los derechos que se vulneran, sino también los bienes que se destruyen o privatizan: el agua, los territorios, los saberes colectivos, el conocimiento, los cuerpos, la salud, los bosques, el aire, el clima. Bienes que deberían ser protegidos por todos y para todos, pero que hoy están sometidos al despojo por intereses privados, lógicas de acumulación y pactos de impunidad entre poderes estatales y económicos.

Hablar de bienes comunes es, entonces, hablar de otra forma de entender los derechos humanos: no como garantías individuales que se gestionan desde arriba, sino como tejidos sociales, ecológicos y culturales que se defienden desde abajo. Es recordar que el derecho a un medioambiente sano no se agota en protocolos internacionales, sino que se vive en el acceso al agua limpia, en la soberanía alimentaria, en la defensa de los territorios ancestrales. Que el derecho a la educación y a la información no es compatible con monopolios tecnológicos ni plataformas que censuran contenidos vitales. Que la libertad de expresión no florece sin comunidades vivas, organizadas y conectadas por vínculos solidarios.

Frente a un mundo que naturaliza el saqueo y despolitiza el dolor, los bienes comunes emergen como horizonte ético y político. Un horizonte que no se decreta desde los tratados, sino que se construye con luchas locales, con resistencias comunitarias, con redes globales de solidaridad.

La conclusión del informe es clara: resistir ya no es solo un derecho, es una necesidad urgente y legítima. Pero resistir también implica imaginar y crear. Crear nuevas formas de justicia, nuevas formas de convivencia, nuevas instituciones al servicio de la vida y no del lucro.

Gaza, Centroamérica, el clima, la censura, los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres, las juventudes: todos esos fragmentos que el informe pone sobre la mesa no son solo zonas de dolor, son también territorios de posibilidad.

Hoy más que nunca, los derechos humanos no deben ser un lenguaje técnico para abogados o diplomáticos, sino una herramienta viva para defender los bienes que nos sostienen y los vínculos que nos hacen humanos.

Derechos en crisis: lo que dicen los números

| Tema | Dato clave | ¿Quién lo dice? / ¿Qué implica? |

|---|---|---|

| Gaza y genocidio | +1 millón de personas palestinas desplazadas forzosamente | Por bombardeos y destrucción sistemática en Gaza |

| Miles de civiles palestinos asesinados en 2024 | Amnistía califica estos hechos como genocidio | |

| Conflictos armados | 20+ países con crímenes de guerra documentados | Incluye Ucrania, Sudán, Myanmar, Etiopía, Siria, entre otros |

| Desplazamiento forzado global | 110 millones de personas desplazadas en 2024 | Cifra récord mundial; mezcla de pobreza, violencia y crisis climática |

| Libertad de prensa | 124 periodistas asesinados en 2024 | 2/3 de las víctimas eran palestinas, muertas por ataques de Israel |

| Crisis climática | 1.5 °C de aumento promedio global en 2024 | Primer año completo en que se supera ese umbral |

| 3 °C proyección de aumento para finales de siglo | Según datos citados por el PNUMA | |

| Pobreza y desigualdad | Se frenó casi completamente la reducción de la pobreza global | Según el Banco Mundial; riesgo de una “década perdida” (2020–2030) |

| Derechos de mujeres | 1 femicidio cada 33 horas en Argentina en 2024 | Dato nacional destacado dentro del análisis regional |

| Libertades civiles | 21 países con leyes que restringen la libertad de expresión | Incluye desde Afganistán hasta Alemania, India y Tayikistán |

| Personas LGBTI | 6 países europeos legalizaron o ampliaron derechos LGBTI en 2024 | Entre ellos: Tailandia, Grecia, República Checa |

| Al menos 4 países africanos reforzaron leyes anti-LGBTI | Ghana, Malí, Malawi, Uganda | |

| Rendición de cuentas | 6 órdenes de detención de la CPI contra líderes israelíes, de Hamás y de Libia | Emitidas en 2024 por crímenes de guerra y lesa humanidad |

| Desinformación digital / censura | Meta y TikTok eliminaron contenidos sobre aborto en EE. UU. | Parte de una ofensiva digital contra derechos sexuales y reproductivos |

| Regulación tecnológica | 0 tratados vinculantes sobre IA o vigilancia aprobados globalmente | Avances mínimos; predominan “códigos voluntarios” |