El 5 de junio celebramos el día mundial del ambiente y muchos mensajes serán titulares en medios de comunicación y redes sociales, por esta razón hoy conversamos con Nery Chaves García especialista en temas internacionales sobre algunas de las dimensiones del ambiente que se encuentran en disputa. Desde una mirada crítica procuraremos abordar los intereses extractivistas y tensiones entre las comunidades, Estados, las mega-corporaciones (las tecnológicas, las petroleras/mineras o las agroindustriales).

Algo nos dice que el próximo 5 de junio no estarán hablando el mismo idioma.

Reactivación Económica ¿Para quién? : Documento de trabajo

El contexto actual se encuentra caracterizado por los diversos efectos de la Covid-19 que atraviesan diversas dinámicas como lo son las sanitarias, las políticas, las culturas o las económicas, nos proponemos invitarles a reflexionar sobre un tema que con el paso de los meses se tornará protagónico en muchos de nuestros espacios: La reactivación económica.

Este documento parte que ninguna propuesta económica ni política se hace en el «vacío», esto quiere decir que está acompañada de un determinado contexto y de diversos intereses. Por esta razón se vuelve imprescindible conocer nuestro contexto socioeconómico, con el fin de construir criterios y dimensiones que nos permitan interpelar las propuestas que recibimos, pero también abordar el desafío de construir desde nuestras propias necesidades.

A través de exponer varios datos socioeconómicos relevantes como lo son las principales actividades económicas del país, pero también visibilizando las características de la pobreza, el desempleo y la desigualdad que contextualiza el año 2021, este documento de trabajo nos invita a aproximarnos a diferentes propuestas de reactivación económica a través de distintas preguntas que nos ayuden a comprender ¿Qué implicaciones tienen estas propuestas en nuestro territorio? ¿A qué necesidades responden? y lo más relevante ¿Para quienes son?

Pueden descargar el documento aquí.

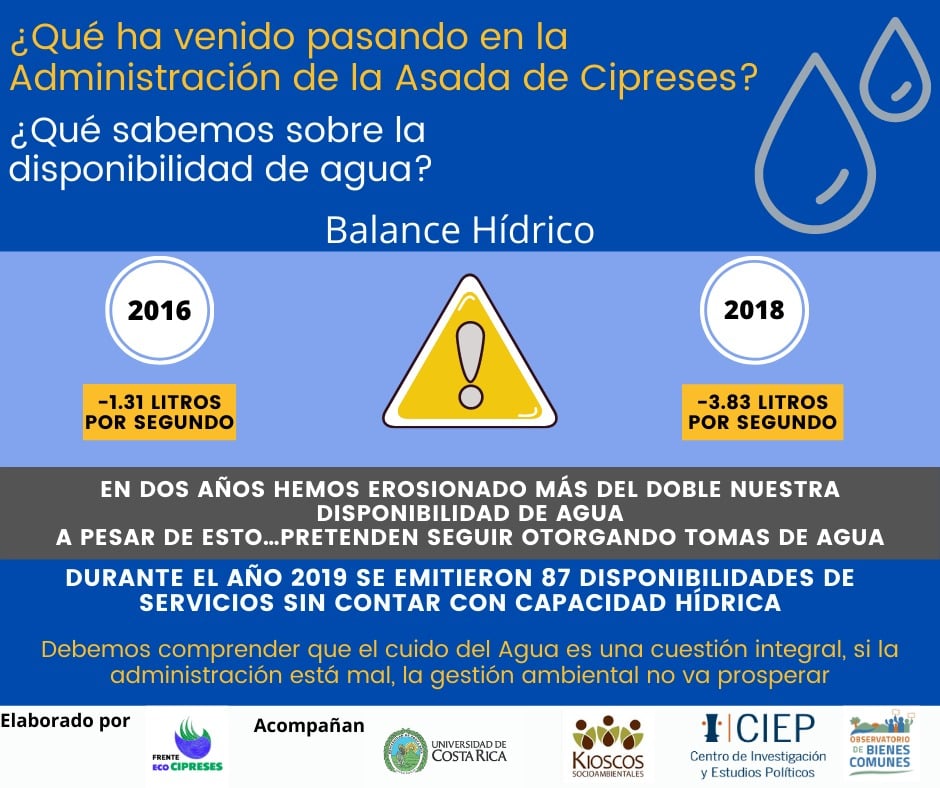

Pacífico Norte y Agua: Tensiones y disputas

A través de los años la situación del agua en el Pacífico Norte ha ido agudizándose por las presiones de distintitos tipos de actividades económicas que han llevado al límite a las fuentes de agua, y esto sin duda ha provocado una mayor intensificación de los efectos del Cambio Climático en la región que vulnerabilizan el derecho humano al agua. Esta situación nos lleva a reconocer que será muy probable que la próxima década será caracterizada por un aumento de la conflictividad social por el acceso al agua.

Por esta razón el Observatorio de Bienes Comunes les compartimos estas Infografías para invitarles a reflexionar sobre la situación actual y los desafíos que tenemos para construir soluciones desde las perspectivas que prioricen la democratización del consumo humano del agua y por una sostenibilidad ambiental de nuestros territorios que parta de los tejidos de cuidados que hemos construido entre el agua, nuestros saberes y prácticas.

Infografía para descargar Imagen o PDF

Para redes sociales

Participación Ambiental en Costa Rica – Dr. Fernando Cruz Pdte.Corte Suprema de Justicia Costa Rica

Nos acompaña en esta ocasión el Dr. Fernando Cruz Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica con quien conversamos sobre la situación de la Participación Ambiental en Costa Rica. Desde la Declaración de Río de 1992 la Participación Ambiental ha atravesado períodos de apoyo y otros de retrocesos ¿Cuál es la condición actual en Costa Rica? ¿Cuáles desafíos podemos identificar? y ¿Cómo afecta esto la democratización de nuestras sociedades? Estas son algunas de las cuestiones que abordamos en esta entrevista.

¿Qué pasa con el Acuerdo de Escazú? | Especial Día de la Tierra (video) – Coproducción Era Verde-Palabra de Mujer-Observatorio-Kioscos

Les invitamos a ver este programa especial transmitido el 22 de abril en el marco del día Mundial de la Tierra, se conversó sobre la situación que afrontan los y las defensores ambientales en Costa Rica en el marco de la postergación por parte de Costa Rica de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Sentires y Saberes: Bienes Comunes en riesgo: Minería en Perú impactos y consecuencias para la vida digna

En esta ocasión compartimos con Wilmar Cosme y Jaime Silva, compañeros del Centro de Cultura Popular Labor, para reflexionar sobre las implicaciones de la actividad minera a través de la experiencia en el Cerro de Pasco, tanto en sus dimensiones ambientales, pero también políticas, sociales y culturales, es un recorrido para problematizar la minería desde una perspectiva de defensa de la vida digna.

Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con el fin de profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.