Del 10 al 21 de noviembre, Belém, Brasil, se convertirá en el epicentro de la política climática global con la celebración de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30). A diez años del Acuerdo de París, la cumbre llega marcada por tensiones entre discursos de transición justa y la continuidad del modelo extractivista.

El contexto no podría ser más complejo: guerras, crisis energética, avance de gobiernos ultraconservadores y un multilateralismo debilitado. En este escenario, las voces que defienden los territorios y la vida —pueblos indígenas, comunidades locales y personas defensoras ambientales— siguen relegadas a los márgenes del debate oficial.

Una década después de París: promesas rotas y ambición insuficiente

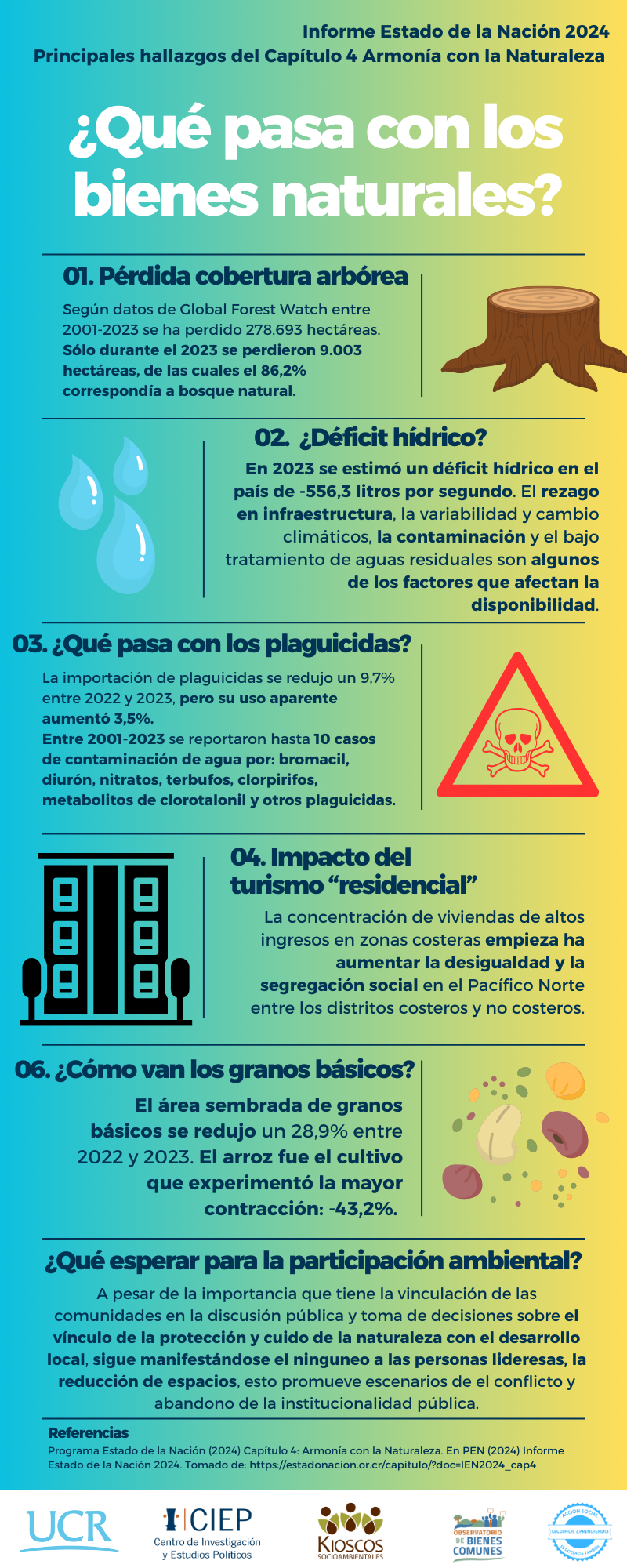

El balance global es preocupante. Según ONU Cambio Climático, solo 64 países presentaron planes nacionales de reducción de emisiones (NDC) antes de la COP30, lo que apenas permitiría una reducción del 10% de las emisiones para 2035 Cuenta atrás para la COP30 . Muy lejos del 60% que la ciencia considera imprescindible para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C.

El Informe pre-COP30 de Ecologistas en Acción advierte que los principales emisores y países del Norte Global siguen bloqueando compromisos vinculantes, trasladando la responsabilidad al Sur Global y confiando en mecanismos de mercado. La financiación climática continúa siendo el eje del desacuerdo: los países ricos evitan asumir su deuda histórica y apuestan por fondos privados e instrumentos “innovadores”, que en la práctica profundizan la dependencia y el endeudamiento de los países del Sur Informe-pre-COP30 .

Brasil, anfitrión entre la selva y el petróleo

La sede de la COP30 en Belém tiene una carga simbólica innegable: la Amazonía es uno de los grandes pulmones del planeta. Sin embargo, Brasil llega con contradicciones profundas. Bajo el gobierno de Lula da Silva, la deforestación amazónica cayó un 62% en 2023, pero al mismo tiempo Petrobras expande su frontera petrolera en la Margen Ecuatorial, con nuevas licencias para buscar crudo en el delta del Amazonas.

La cumbre, que se realizará “al borde del bosque”, enfrenta así su propia paradoja: mientras se discute la descarbonización global, el país anfitrión consolida un modelo extractivo que depende de los combustibles fósiles para sostener su balanza comercial. Como señala el informe, Brasil “proyecta una imagen de líder climático mientras fortalece la industria petrolera y gasística”, una contradicción que refleja el dilema mundial entre los discursos de transición y la realidad del poder económico.

Un nuevo marco jurídico: la justicia climática como obligación

Un punto clave de esta COP será la reciente Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que establece por primera vez que el umbral de 1,5 °C es jurídicamente vinculante. Esto significa que los Estados no pueden seguir tratando la acción climática como un compromiso voluntario, sino que tienen obligaciones legales concretas para reducir emisiones y financiar la transición de los países más vulnerables.

Este avance jurídico se suma a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen la crisis climática como una violación de los derechos humanos. Aun así, las negociaciones siguen ancladas en la lógica del consenso entre Estados, donde los vetos de los petroestados y la influencia de los lobbies fósiles frenan cualquier medida ambiciosa.

Defensoras y defensores ambientales: la ausencia más grave

Aunque la retórica oficial habla de “transición justa” y “participación inclusiva”, la realidad es otra. Las personas defensoras del ambiente y del territorio permanecen fuera de la agenda oficial de la COP30, a pesar de que América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la tierra y el agua.

En Brasil, Colombia, México, Honduras y otros países amazónicos, las comunidades que se oponen a megaproyectos extractivos —represas, minas, monocultivos, hidrocarburos— enfrentan criminalización, amenazas y asesinatos. La expansión petrolera en el delta del Amazonas ha generado nuevas denuncias por violaciones del derecho a la consulta previa, libre e informada, mientras el Acuerdo de Escazú —que garantiza protección a las personas defensoras— sigue sin implementarse de manera efectiva.

Las organizaciones presentes en la Cumbre de los Pueblos y la articulación “Pueblos contra el Extractivismo” exigen que la COP30 reconozca explícitamente la protección de las y los defensores ambientales como condición para la justicia climática. Su demanda es clara: no hay transición justa si se sigue asesinando a quienes defienden la vida.

El poder de los pueblos: resistencias desde la Amazonía

Mientras las negociaciones oficiales se concentran en tecnicismos financieros, la sociedad civil global se organiza en torno a la Cumbre de los Pueblos, que reunirá a más de 1.200 organizaciones. Desde la Amazonía, las comunidades indígenas recuerdan que ellos son los verdaderos guardianes del clima, responsables de conservar los territorios que el modelo económico global continúa depredando.

En su declaración previa a la cumbre, el G9 de la Amazonía Indígena advirtió: “La transición energética no puede ser una nueva forma de colonialismo verde”. Este llamado resuena como una advertencia a los gobiernos y empresas que buscan nuevas fuentes de extracción bajo el discurso de la descarbonización.

Una cumbre decisiva

Belém será una prueba para el multilateralismo: o avanza hacia una gobernanza climática basada en derechos humanos y justicia, o confirma su captura por los intereses fósiles y financieros.

Pero más allá de los acuerdos diplomáticos, el futuro del clima se juega en los territorios: en las comunidades que cuidan el agua, los bosques y las semillas. Allí donde las personas defensoras del ambiente arriesgan su vida cada día para sostener la esperanza de un planeta habitable.

La COP30 será histórica no por lo que firmen los gobiernos, sino por lo que logren sostener los pueblos.

No perdamos de vista a la agroindustria: glosario para leer la COP30 con mirada crítica

Mientras los focos de la COP30 se centran en los combustibles fósiles, la agroindustria avanza su propio relato verde. Empresas y gobiernos intentarán mostrarse como parte de la solución climática, aunque el sistema alimentario global —desde la ganadería intensiva hasta los monocultivos— genera cerca de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Este glosario ayuda a identificar las estrategias de greenwashing que estarán presentes en Belém.

Agricultura regenerativa: Promesa de una agricultura que “repara el suelo” y “secuestra carbono”, pero sin estándares verificables. Es la etiqueta preferida de grandes corporaciones como McDonald’s, Cargill o Bayer, que la usan para ocultar el impacto de sus cadenas de producción ganadera y de fertilizantes.

Agricultura tropical: Narrativa impulsada por el agronegocio brasileño para afirmar que la ganadería tropical puede ser “neutra en carbono”. La ciencia demuestra que los suelos tropicales no pueden compensar las emisiones de metano del ganado. Detrás de esta idea se justifica la expansión sobre la Amazonía y el Cerrado.

Sin calentamiento adicional (GWP*): Concepto técnico usado por países y empresas para recalcular sus emisiones de metano y aparentar neutralidad climática. Permite seguir produciendo carne y lácteos a gran escala sin reducir rebaños ni contaminación.

Bioeconomía: Palabra comodín del crecimiento verde. En teoría, busca producir en armonía con la naturaleza; en la práctica, legitima monocultivos para biocombustibles que compiten con la producción de alimentos, provocan deforestación y concentran tierras.

Alimentamos al mundo: Argumento clásico de la agroindustria para evitar regulaciones ambientales. Ignora que el planeta ya produce 1,5 veces más alimentos de los que necesita; el problema no es la producción, sino la desigualdad y el desperdicio.

La agroindustria es progreso y desarrollo: Discurso que presenta al agronegocio como motor económico y cultural. Invisibiliza el rol de la agricultura campesina y familiar, que produce la mayor parte de los alimentos del mundo, y desplaza las voces rurales en favor de corporaciones exportadoras.

La eficiencia es suficiente: Consigna usada por las grandes lecheras y cárnicas: producir “más con menos”. En realidad, aumentar la eficiencia sin limitar la producción incrementa las emisiones totales, consolidando un modelo agroindustrial dependiente de agroquímicos y monocultivos.

Los combustibles fósiles son el verdadero problema: Estrategia para desviar la atención. Si bien el petróleo y el gas son centrales en la crisis, el sistema alimentario consume el 15% de los combustibles fósiles del mundo y es responsable de una tercera parte del calentamiento global.

No habrá justicia climática si el debate global sigue ignorando el impacto del sistema alimentario. En la COP30, cuestionar a la agroindustria es tan urgente como desafiar a las petroleras: ambas sostienen un modelo que convierte la vida en mercancía.

Referencias:

Climate Observatory. (2025). Brasil y la paradoja del petróleo en la Amazonía: Informe de seguimiento de emisiones nacionales 2024-2025. Observatório do Clima.

Comisión EAT-Lancet. (2019). Alimentar al planeta de forma saludable dentro de los límites planetarios. The Lancet Commission.

Corte Internacional de Justicia. (2025). Opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y los derechos humanos. Naciones Unidas.

Ecologistas en Acción. (2025). Informe pre-COP30: Un balance crítico del Acuerdo de París y los desafíos hacia Belém. Ecologistas en Acción.

Greenpeace International. (2025). Cuenta atrás para la COP30: Evaluación de los compromisos climáticos globales y los riesgos del extractivismo en Brasil. Greenpeace.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Cambio Climático. (2025). Nuevos compromisos de acción climática nacional (NDC) 2025: Síntesis global. UNFCCC.

Sherrington, Rachel, y Healy, Hazel. (2025, 26 de octubre). Ojo con estos 8 términos de lavado de imagen verde de la agroindustria en la COP30. Desmog.