El concurso público para reasignar frecuencias de radio y televisión en Costa Rica avanza en un contexto de alta tensión jurídica y política, mientras crecen las alertas desde sectores académicos, comunitarios y jurídicos sobre sus implicaciones para la libertad de expresión y la calidad democrática del país. Más allá de un trámite administrativo, lo que está en juego es la manera en que se gestiona un recurso fundamental para la vida pública: el espectro radioeléctrico, un bien común social que sostiene derechos, culturas e identidades.

En las últimas semanas, dos procesos contencioso-administrativos interpuestos por radioemisoras y CANARA han cuestionado la decisión del Estado de no prorrogar automáticamente las concesiones. Aunque el Tribunal Contencioso Administrativo otorgó medidas cautelares que permiten continuar las transmisiones, también estableció que no pueden introducirse cambios en la asignación ni explotación de frecuencias mientras se resuelve el litigio. Esto coloca el proceso de subasta —que continúa su curso— en un escenario de incertidumbre legal y de posible afectación del interés público.

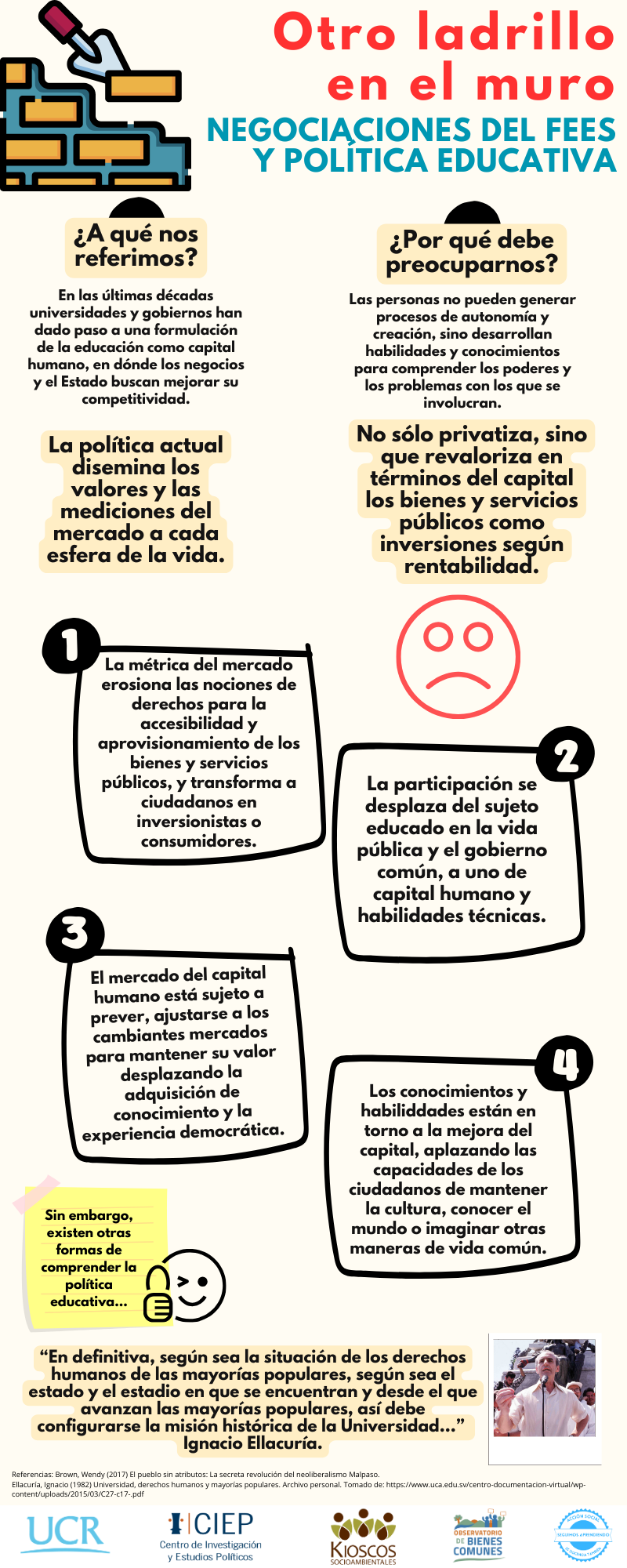

Al mismo tiempo, distintas voces advierten que el diseño del concurso, incluido el establecimiento de precios base elevados y la inclusión de frecuencias en disputa, podría generar exclusiones y concentrar aún más el acceso al espectro.

Cuestionamientos desde el sector de radiodifusión

La Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) ha señalado preocupaciones sobre la seguridad jurídica, la falta de análisis técnico integral y los efectos que una subasta sin criterios diferenciados puede generar para las señales abiertas, que cumplen funciones sociales esenciales para sectores con menos recursos económicos. Su presidenta, Saray Amador, afirma que el proceso cambia unilateralmente reglas vigentes y podría encarecer el acceso al espectro, afectando la sostenibilidad de medios abiertos que llegan a comunidades sin acceso a cable o internet.

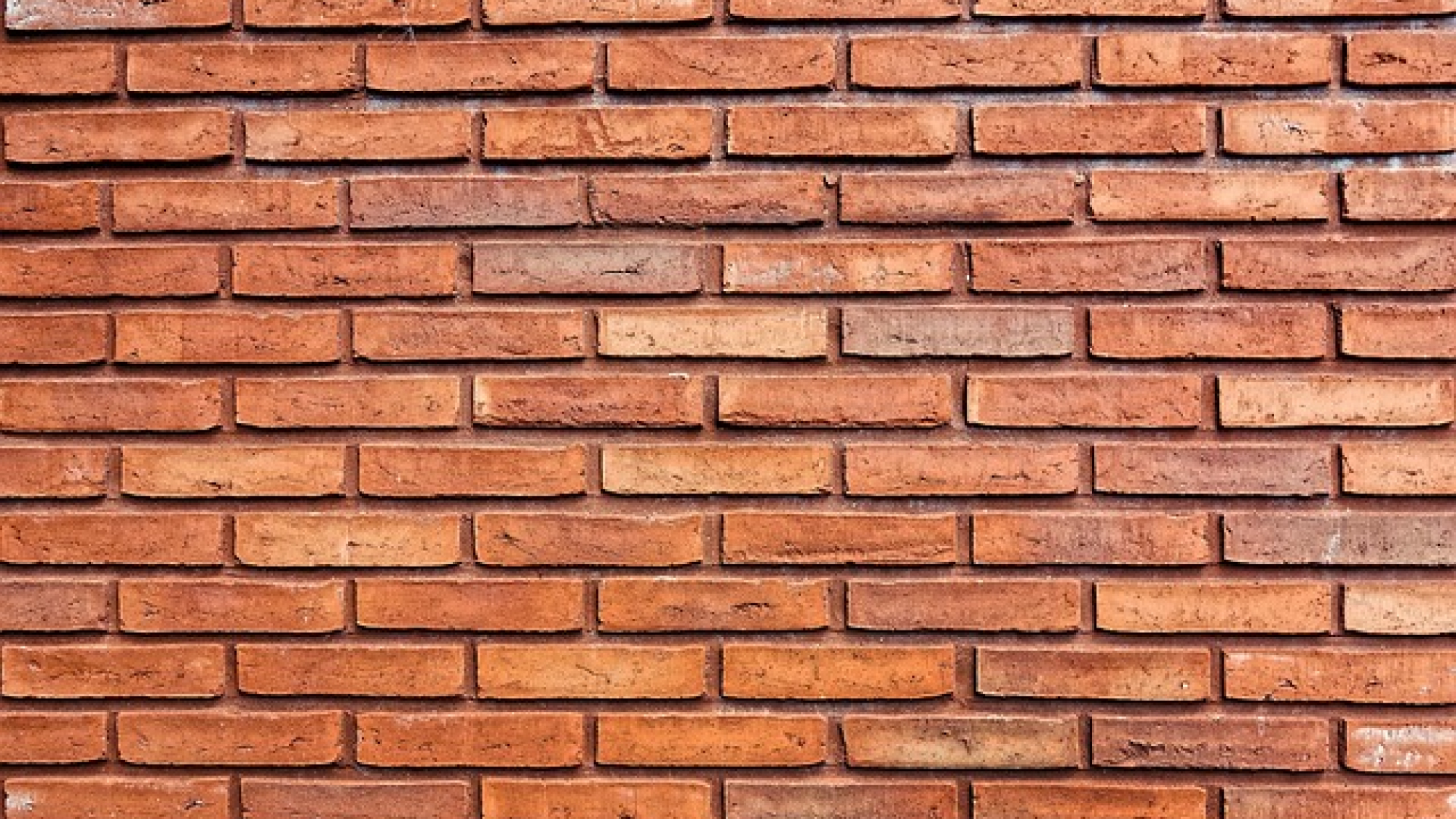

Más allá de sus intereses sectoriales, estos señalamientos evidencian una tensión estructural: cuando la asignación del espectro se rige por criterios puramente mercantiles, quienes tienen menor capacidad económica quedan desplazados, lo que empobrece la diversidad informativa y debilita el derecho colectivo a la comunicación.

Advertencias desde la academia y el ámbito jurídico

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) pidió suspender la subasta, señalando posibles impactos en la libertad de expresión y recordando obligaciones internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La institución alertó que la reasignación podría afectar la libertad cultural, lingüística y religiosa de comunidades que cuentan con medios propios para sostener su identidad y su memoria colectiva.

El abogado David Fallas también advirtió que la forma en que está planteada la subasta podría excluir a la mayoría de concesionarios activos y equivaler a un “despojo”, especialmente si se ofertan frecuencias con procesos judiciales pendientes. Subraya que el diseño favorece a grupos con mayor capacidad económica y limita la participación de actores pequeños, incluyendo medios regionales y comunitarios (Delfino, 2025).

La comunicación como bien común social

Desde las perspectivas críticas de la comunicación popular y la educación popular —como las desarrolladas por Raúl Leis y por diversas corrientes latinoamericanas— la comunicación es mucho más que una infraestructura técnica o un mercado de servicios. Es un espacio donde se construyen sentidos, memorias, identidades y poder social. La comunicación sostiene la vida democrática porque permite que las personas participen, expresen sus experiencias, compartan saberes y construyan proyectos colectivos.

Entendida como bien común social, la comunicación debe gestionarse bajo principios de:

-acceso equitativo,

-participación democrática,

-protección de la diversidad cultural y -lingüística,

-garantía de derechos,

-responsabilidad pública,

-y no mercantilización de lo esencial para la vida colectiva.

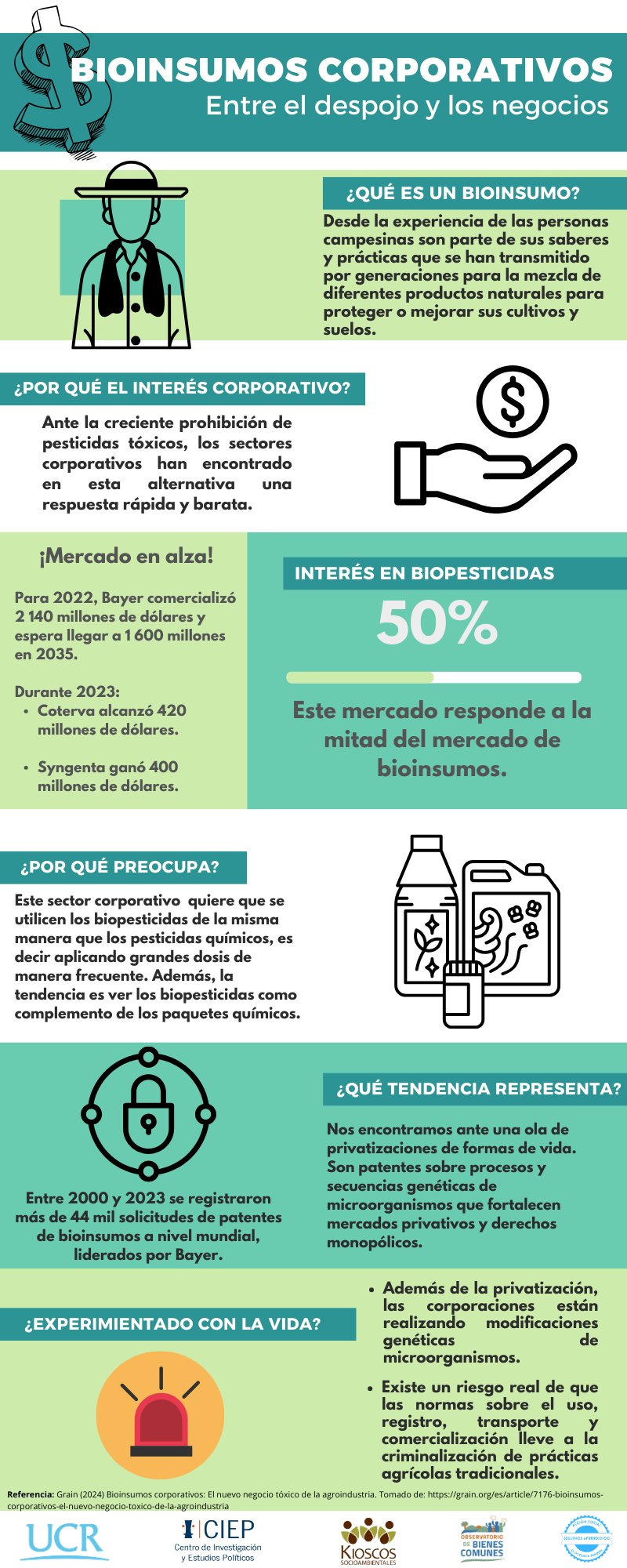

El espectro radioeléctrico, al ser un recurso limitado, define qué voces pueden circular en la esfera pública y cuáles quedan silenciadas. Cuando se gestiona como mercancía y no como bien común, se profundizan desigualdades, se debilita la pluralidad y se reduce la capacidad de la sociedad para generar diálogo, organización y cultura propia.

Estos enfoques democráticos subrayan que la comunicación forma parte de la construcción de identidad y de la afirmación cultural. Allí donde se restringe el acceso a la palabra, se restringe también la posibilidad de comprender, transformar y decidir sobre la propia vida. Por eso, un proceso de subasta sin criterios diferenciales, sin participación real y sin reconocer desigualdades históricas puede erosionar derechos fundamentales.

El lugar de los medios comunitarios: voces esenciales para la democracia

Los medios comunitarios ocupan un rol insustituible dentro del ecosistema comunicacional. Según organismos como la UNESCO y organizaciones sociales que trabajan y analizan sobre medios comunitarios y comunicación popular, estos espacios permiten que comunidades rurales, indígenas, urbanas populares, juveniles, culturales y territoriales produzcan y circulen sus propias narrativas, lejos de las lógicas centralizadas y comerciales.

Son plataformas de cohesión social, educación, identidad cultural y memoria colectiva. Son instrumentos para que las personas ejerzan el derecho a la palabra y para que sectores históricamente silenciados se expresen desde su propia perspectiva, con sus propias voces y códigos culturales.

Sin embargo, estos medios suelen operar con bajos recursos y modelos autogestionarios. Por eso, cuando el acceso al espectro se define por capacidad de pago, los medios comunitarios quedan excluidos, aún cuando cumplen funciones públicas esenciales que los medios comerciales no sustituyen.

Las relatorías de libertad de expresión del sistema interamericano han sido claras: los Estados deben garantizar acceso diferenciado y equitativo al espectro para medios comunitarios, públicos y privados. Esto implica no solo cupos, sino modelos de gestión, financiamiento y regulación que reconozcan su carácter social y las desigualdades existentes.

En Costa Rica, dejar por fuera a los medios comunitarios en una subasta diseñada bajo lógicas competitivas es debilitar la diversidad democrática del país y limitar el derecho a la comunicación de cientos de comunidades.

Defender el espectro como bien común es defender la democracia

La subasta del espectro, tal como está planteada, no es un simple proceso administrativo: es un punto de inflexión sobre el modelo de comunicación que Costa Rica quiere construir. Un modelo donde la competencia económica predomina sobre los derechos puede profundizar desigualdades, limitar la pluralidad y reducir la participación ciudadana en la esfera pública.

Por el contrario, un enfoque basado en bienes comunes sociales permitiría garantizar acceso equitativo, diversidad cultural, protección de identidades, fortalecimiento de medios comunitarios y promoción de una democracia comunicacional robusta.

El debate debería centrarse no solo en contratos y plazos, sino en una pregunta esencial:

¿cómo se asegura que la comunicación siga siendo un derecho y un bien colectivo, y no una mercancía accesible solo para quienes pueden pagar?

La respuesta a esa pregunta definirá el rumbo del país en materia de libertad de expresión, pluralismo y justicia comunicacional.

Diferenciación para la equidad: no se trata de defender sectores, sino de diseñar procesos públicos inclusivos

El debate sobre la reasignación del espectro suele reducirse a una disputa entre sectores económicos: grandes grupos mediáticos versus operadores pequeños, radiodifusores tradicionales versus nuevos competidores. Sin embargo, desde una perspectiva de comunicación como bien común social, esta es una visión limitada. El problema no es quién gana o pierde económicamente en la subasta; el problema es cómo se diseña un proceso público que reconozca las diferencias estructurales entre actores y garantice condiciones equitativas para sostener la diversidad comunicacional.

Las políticas de comunicación no deben tratar a todos los actores como iguales porque no lo son. Existen asimetrías profundas entre medios comerciales consolidados, medios regionales, radios culturales, proyectos comunitarios, iniciativas educativas, comunicadores locales y medios indígenas. La igualdad formal —“las mismas reglas para todos”— en contextos desiguales produce injusticia. Los documentos de comunicación popular y participación social son claros: la democratización requiere reconocer las diferencias para poder garantizar derechos.

Esto no significa exonerar o proteger intereses empresariales. Los medios comerciales, especialmente los de gran escala, deben pagar según su capacidad económica y su modelo de negocio. Su actividad es lucrativa, por lo que es legítimo que contribuyan de manera proporcional al uso de un bien público limitado. Pero los medios comunitarios, culturales, educativos y territoriales no son negocios: son expresiones de participación social y de construcción de identidad colectiva. Tratar a ambos sectores bajo los mismos criterios económicos es desconocer sus funciones, capacidades y aportes a la democracia.

Por ello, un proceso de reasignación del espectro verdaderamente democrático debería:

-incorporar mecanismos de acceso diferenciado según el tipo de medio y su función social;

-asegurar cupos reservados y condiciones preferentes para medios comunitarios y culturales;

-establecer criterios de evaluación que reconozcan proyectos de valor público, no solo ofertas económicas;

-garantizar participación real de las comunidades afectadas en la definición del proceso;

-promover modelos de gestión equitativa y plural del espectro, no concentrados ni excluyentes.

Diferenciar no es privilegio: es una estrategia para ampliar derechos. Sin esta diferenciación, la subasta se vuelve una carrera en la que solo compiten quienes pueden pagar, mientras se empuja al silenciamiento a quienes cumplen funciones públicas esenciales.

La comunicación como bien común social exige procesos que reconozcan la pluralidad del país, que abran espacio a voces históricamente marginalizadas y que pongan en el centro el derecho colectivo a comunicar. Un concurso que ignore estas diferencias reproduce desigualdades; uno que las integre, fortalece la democracia.

Referencias:

Muñoz, Daniela (2016) Comunicación un derecho humano: Guía metodológica para reconocerlo y ejercerlo. Voces Nuestras.

Leis, Raúl. (s.f.). Comunicación popular para el desarrollo humano. En Educación popular y desarrollo local (Documento 011)

UNESCO. (s.f.). Guía por el derecho a la comunicación. UNESCO.

Ureña, Lauren. (2014)Periodismo comunitario en Costa Rica: la información en manos de la ciudadanía. Rev. Rupturas 4(1), Costa Rica, Ene-Jun, 2014. ISSN 2215-2466 pp 2-23.