¿Cómo se entrelazan los discursos democráticos con los conflictos territoriales? ¿Qué implicaciones tienen las elecciones del 2026 para las luchas ambientales y comunitarias?

En un contexto de creciente crisis socioecológica y de profundización de los conflictos socioambientales en Costa Rica, el Observatorio de Bienes Comunes lanza su nuevo curso-taller presencial: “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Esta iniciativa surge como parte de la propuesta más amplia “Democracia, tenemos que hablar…”, que busca abrir espacios de formación, reflexión colectiva y articulación política desde los territorios, en un momento de evidente erosión democrática.

🔍 ¿Por qué este curso-taller?

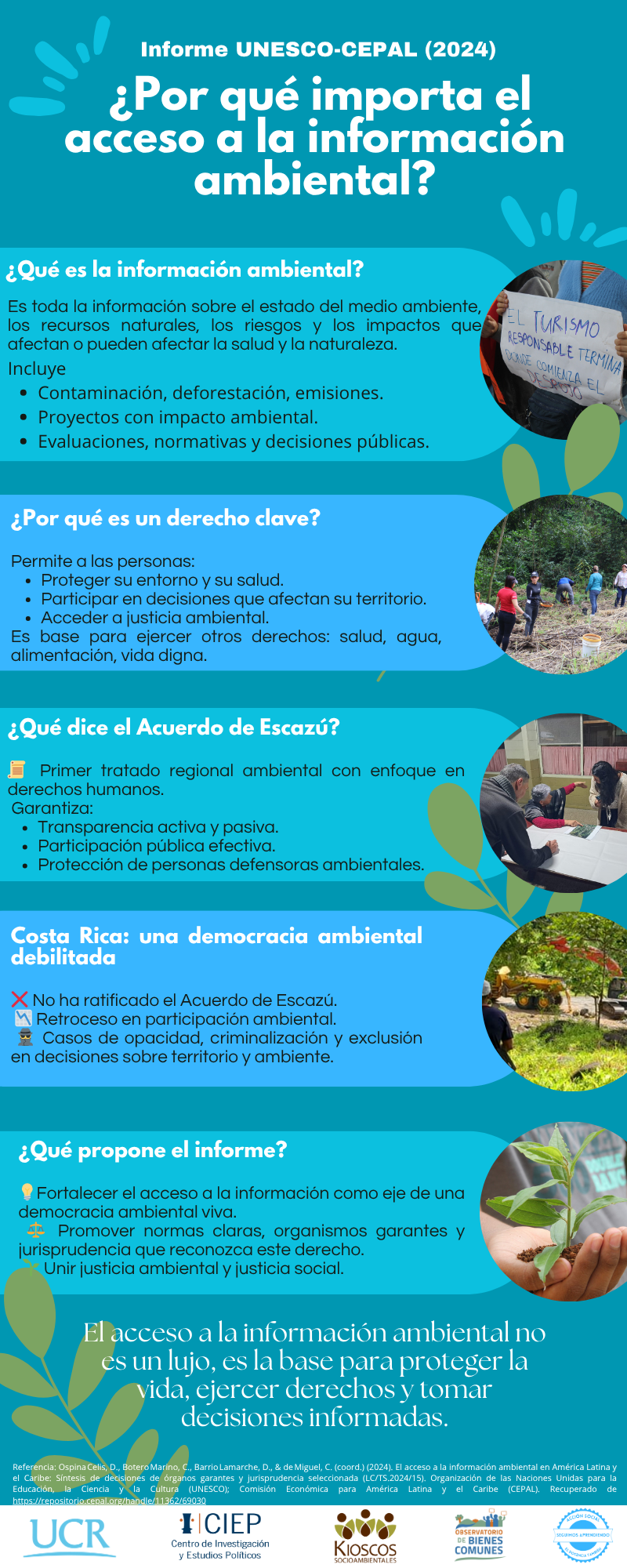

A pesar de que Costa Rica se proyecta internacionalmente como una democracia sólida y ambientalmente ejemplar, muchas comunidades enfrentan exclusión en la toma de decisiones y sufren las consecuencias de políticas que favorecen la mercantilización del ambiente y los territorios. Ante esto, urge construir herramientas colectivas para desmontar las narrativas dominantes y fortalecer las capacidades de análisis frente a las elecciones de 2026.

El curso-taller propone un enfoque desde la Educación Popular Latinoamericana y Caribeña, reconociendo los saberes comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento, y la acción colectiva como horizonte para la transformación social.

🎯 Objetivos del curso

Fortalecer las capacidades de acompañamiento comunitario desde una mirada crítica de los procesos educativos y políticos.

Sensibilizar sobre el valor de las prácticas cotidianas construidas en los territorios como parte esencial de la resistencia.

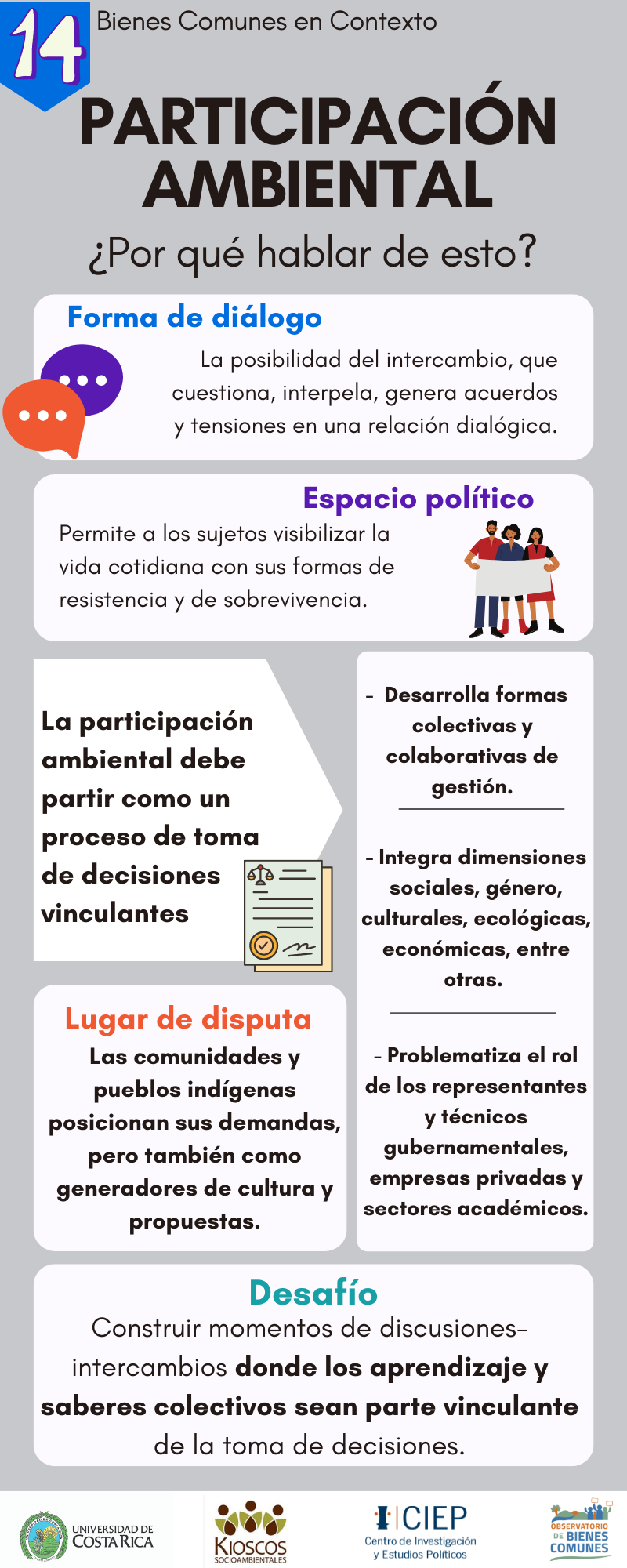

Reflexionar colectivamente sobre el vínculo entre la participación, el conocimiento situado y las luchas por la transformación social.

🗓️ Fechas y contenidos

Cada sesión abordará una temática clave para comprender el vínculo entre política, territorio y propuestas electorales:

Democracia en disputa – 8 de agosto

El desarrollo como dogma – 15 de agosto

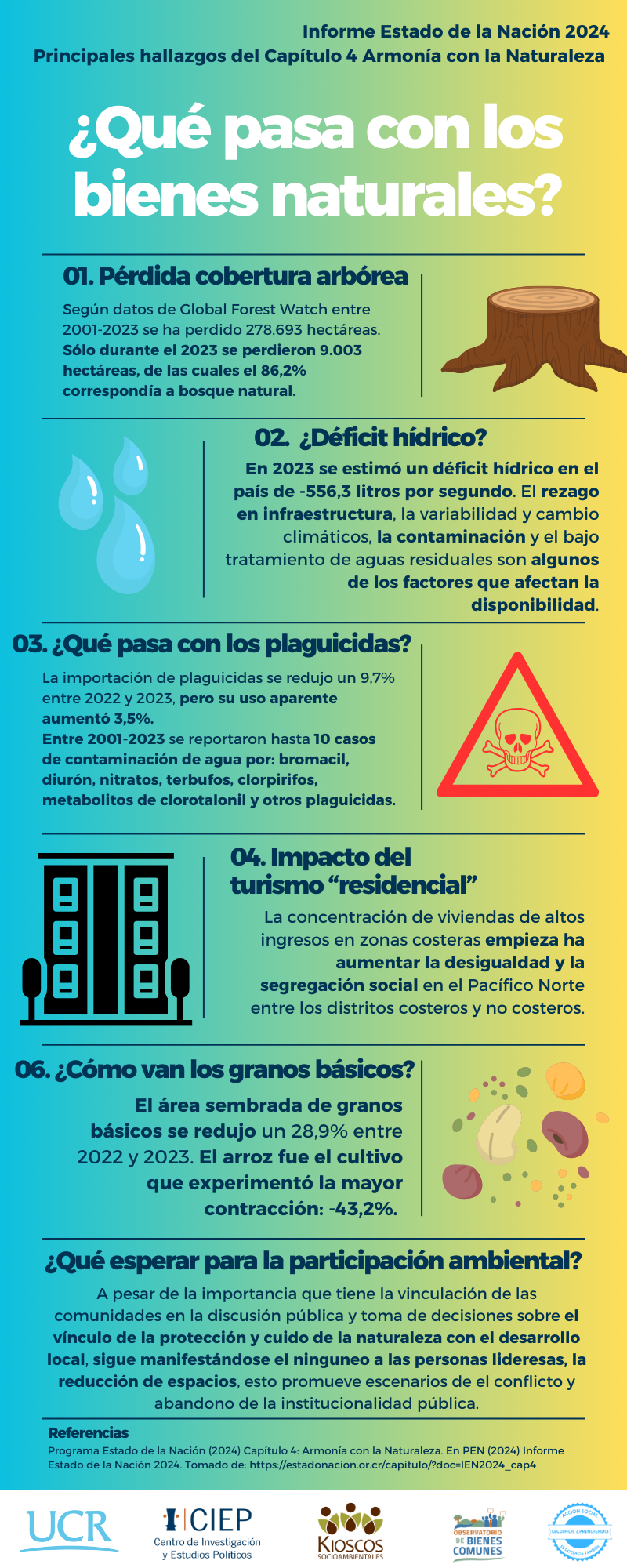

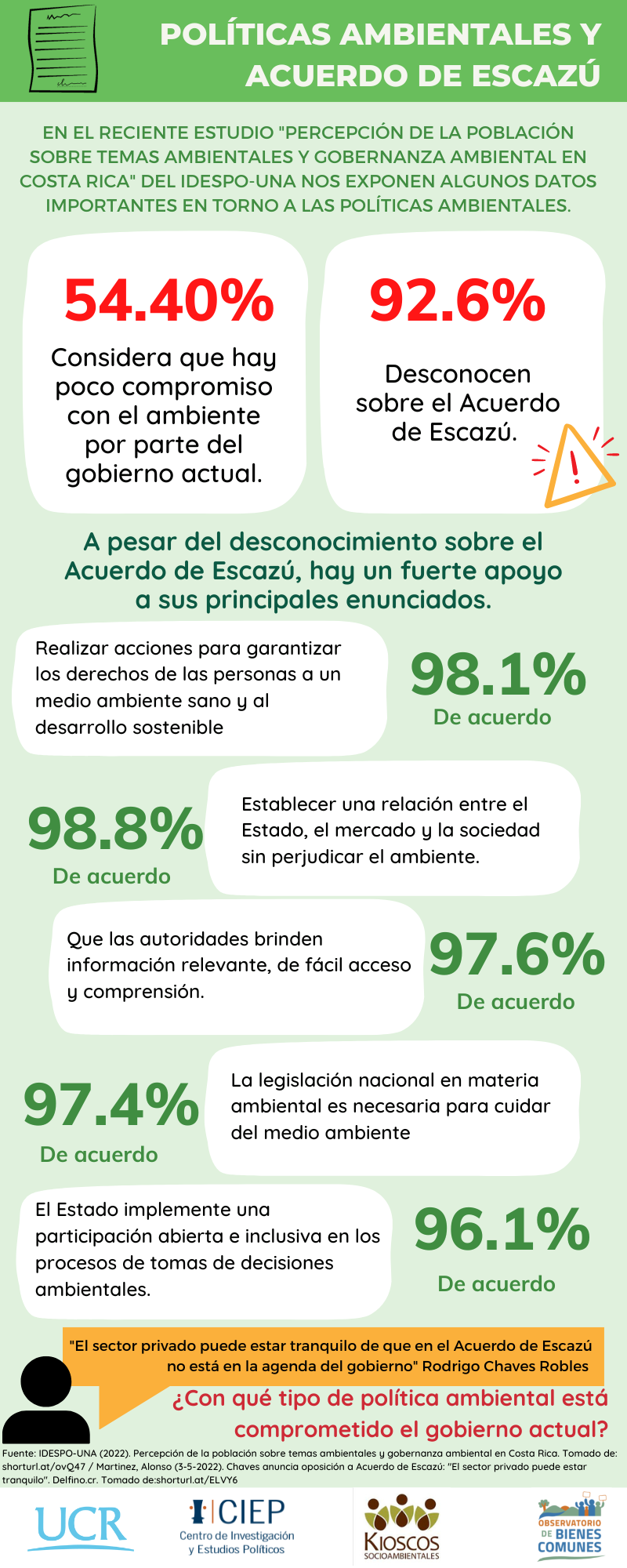

Política ambiental dominante – 22 de agosto

Protesta social y criminalización – 29 de agosto

Elecciones 2026 y lectura crítica de propuestas socioambientales – 5 de septiembre

🕘 Todas las sesiones serán de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. en la Universidad de Costa Rica, San Pedro.

📌 Es necesario asistir a todas las sesiones para completar el proceso.

👥 ¿A quién va dirigido?

El curso está abierto al público general, con especial interés en personas que forman parte de organizaciones, colectivos sociales, culturales y políticos. Queremos construir un espacio donde se encuentren saberes, trayectorias y estrategias diversas para defender el bien común.

Pueden descargar el documento de convocatoria aquí.