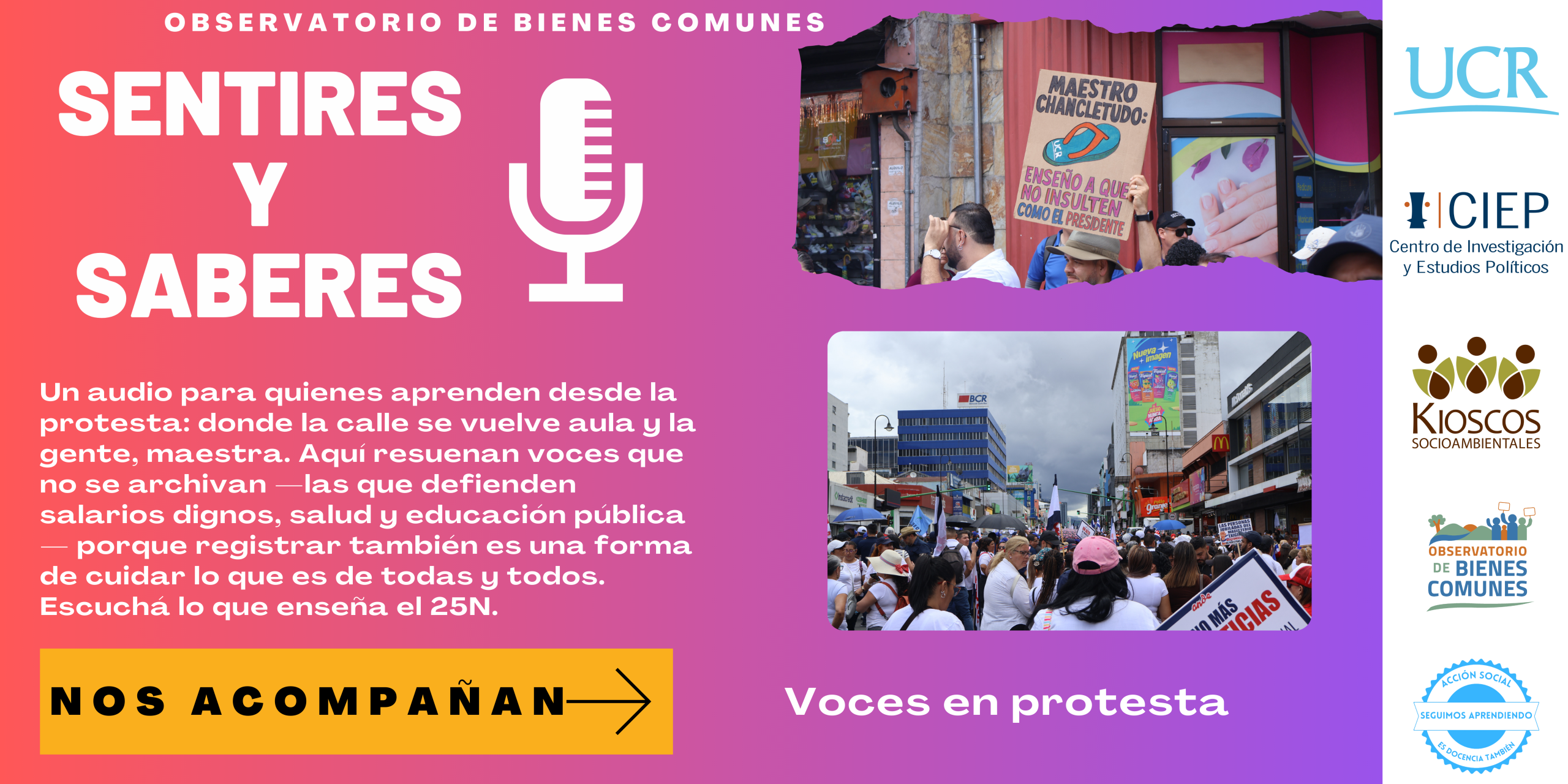

Aprovechamos este aniversario de las protestas en Costa Rica contra la extracción de bauxita por parte de la Aluminum Company of America (Alcoa) en Peréz Zeledón, dónde el estudiantado tuve un papel protagónico, por esta razón creemos importante reflexionar sobre ¿cómo se encuentra la protesta social despúes de 53 años?

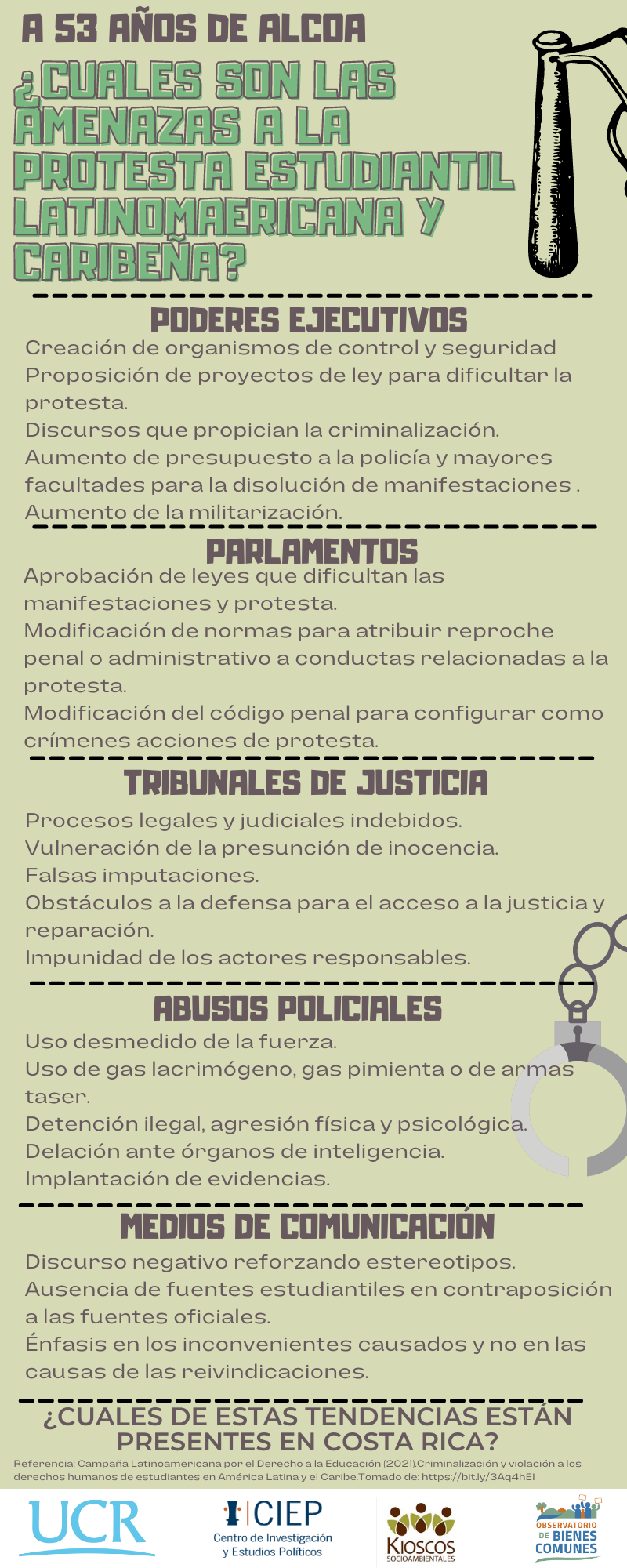

En el 2021 CLADE publicó el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”, gracias al cual compartirmos algunas de las tendencias regionales que están presentes en América Latina y el Caribe.

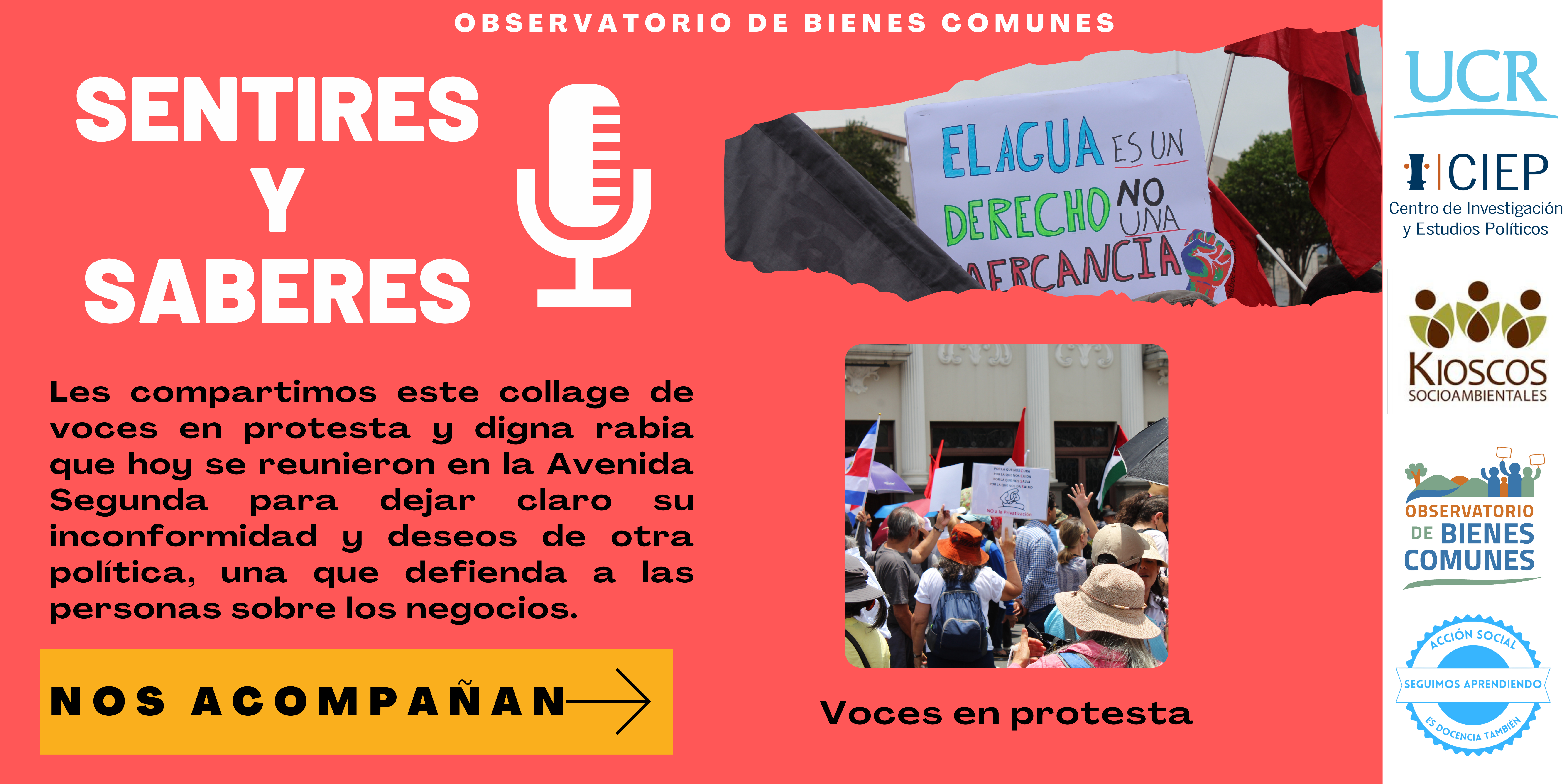

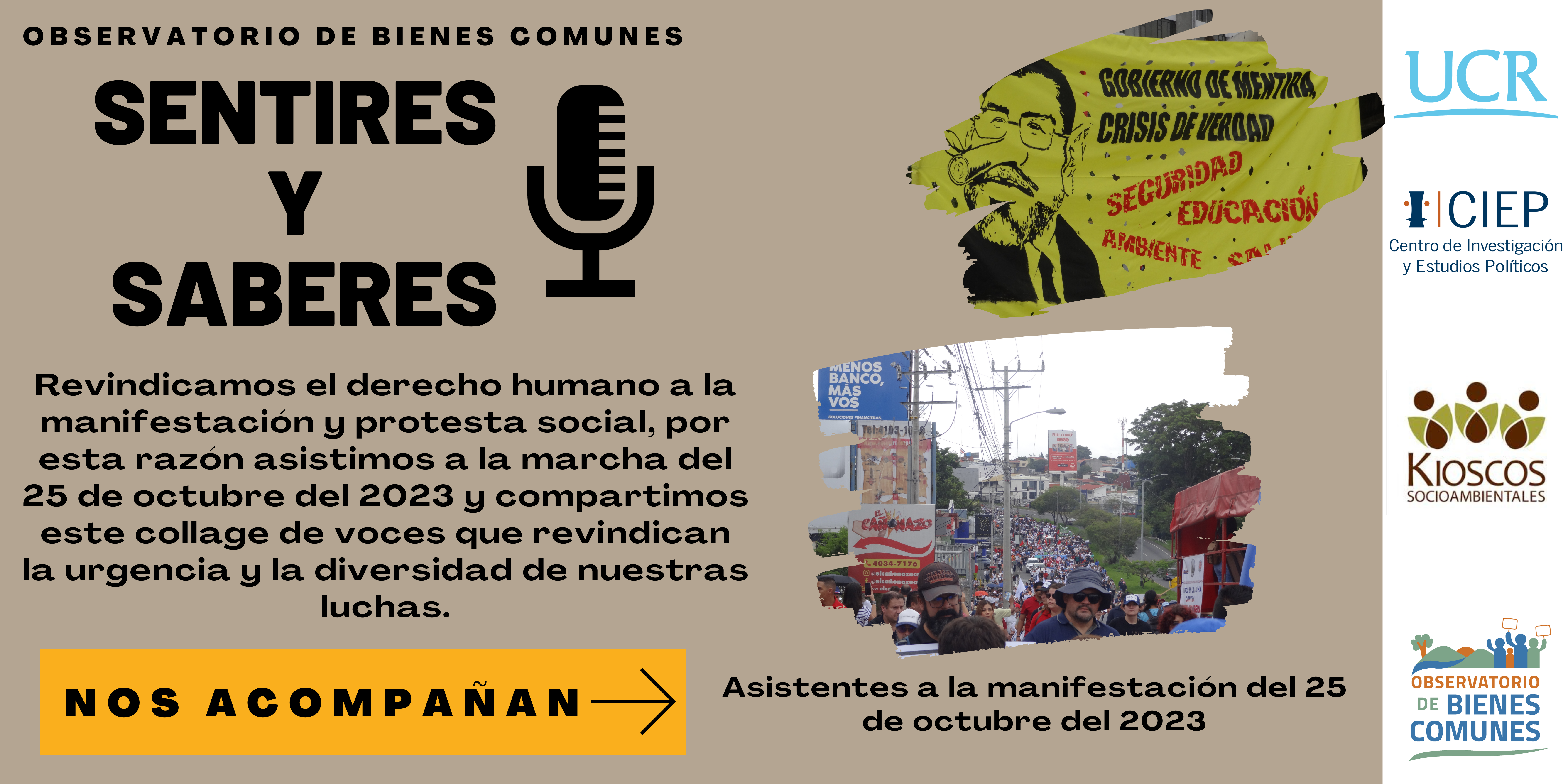

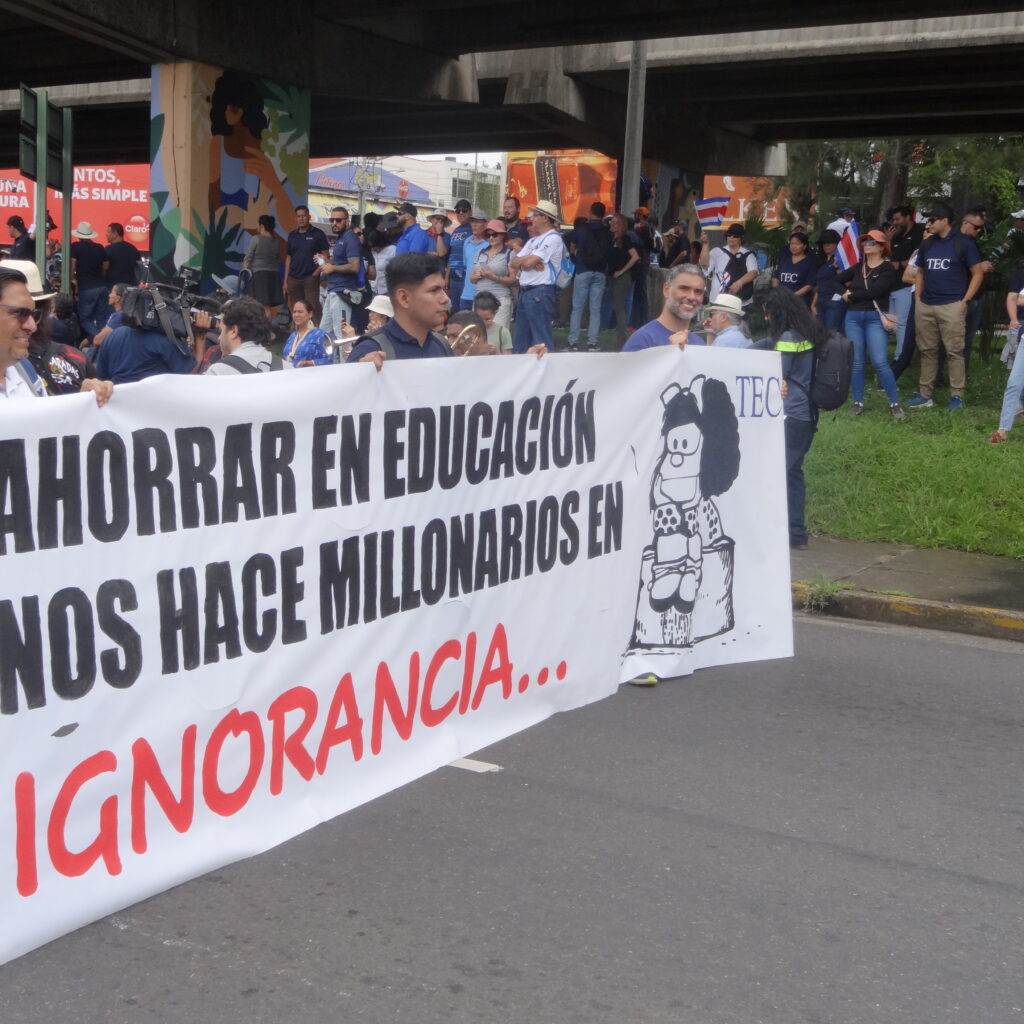

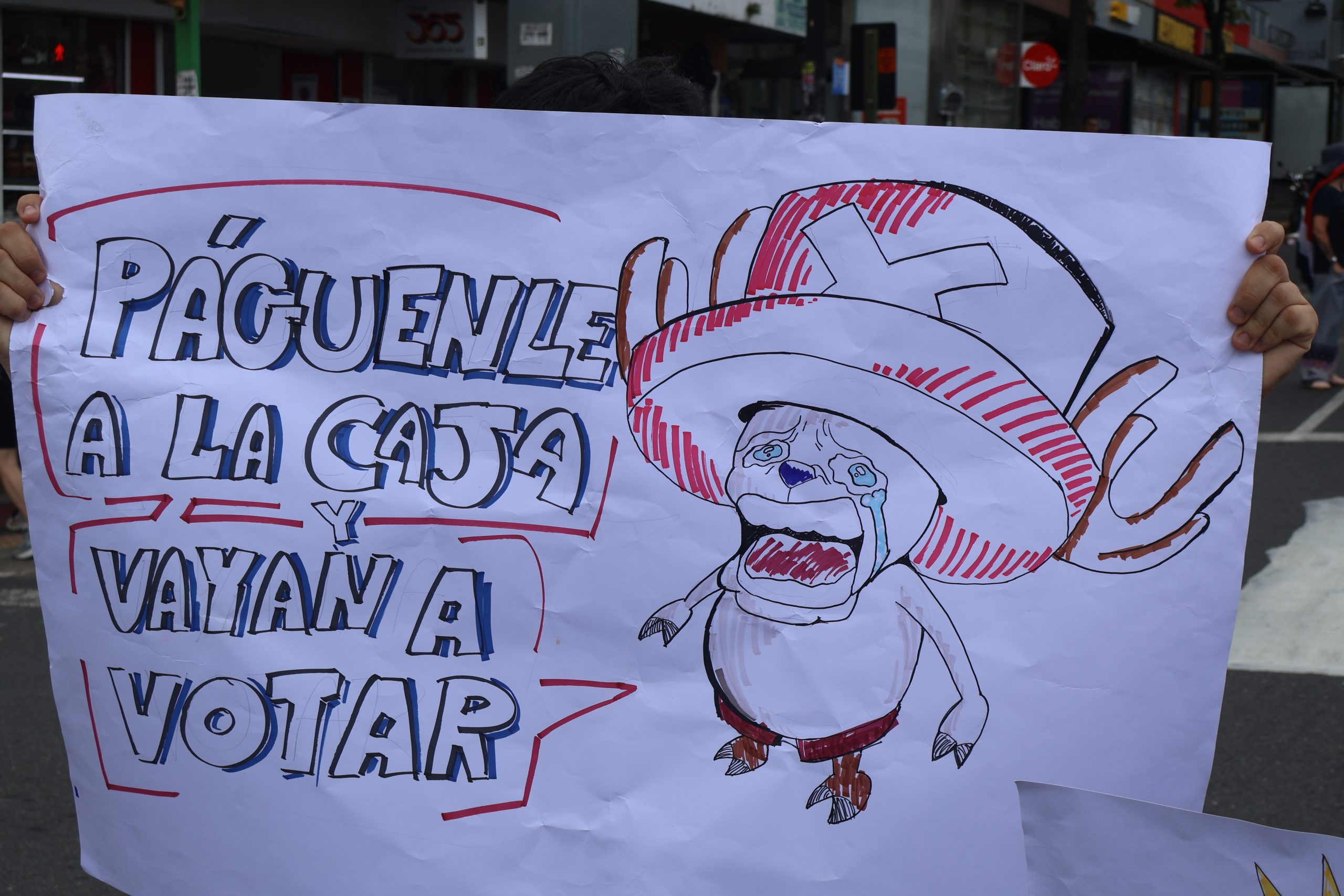

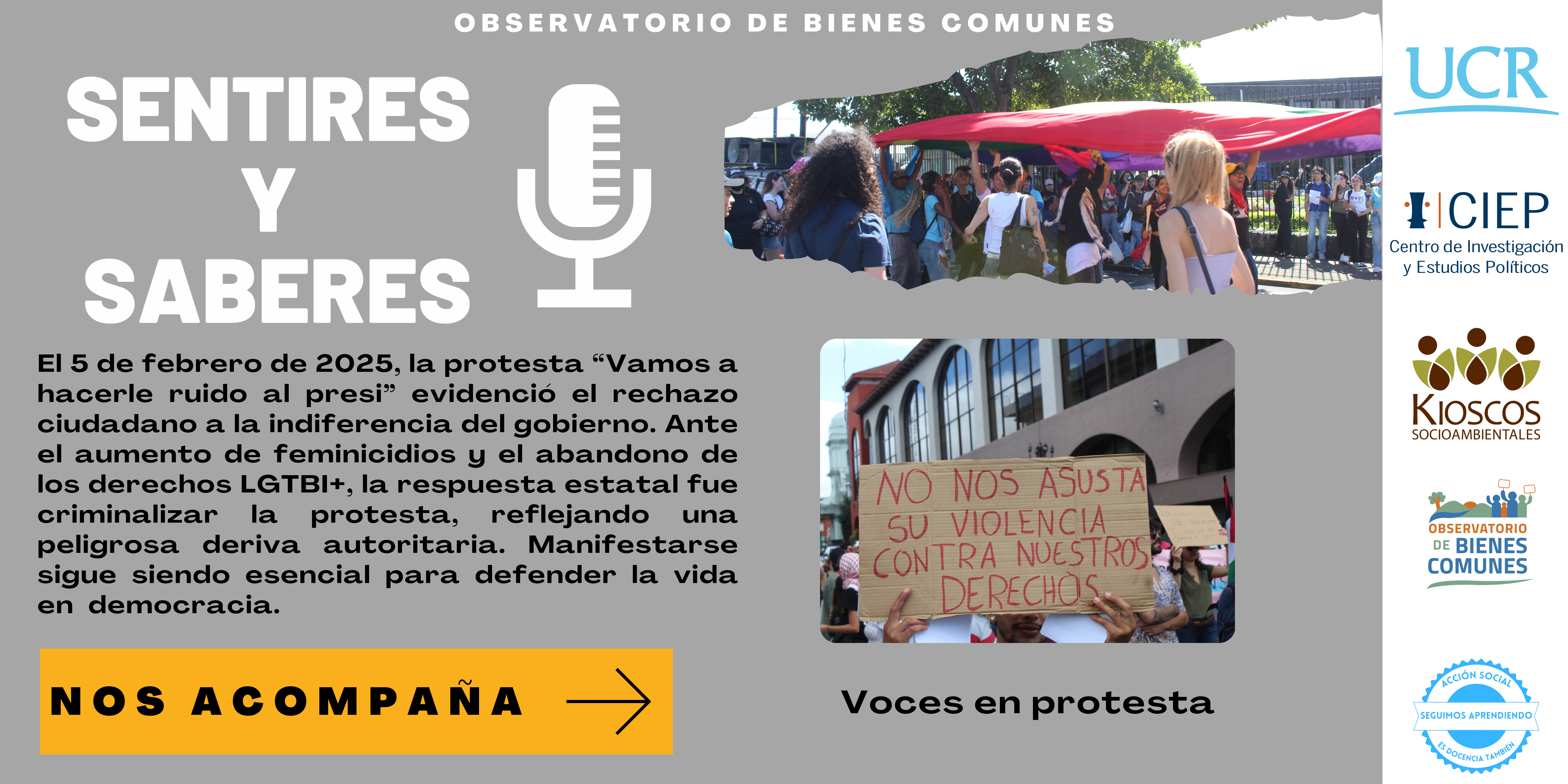

Les invitamos a reflexionar sobre ¿Qué papel tiene las manifestaciones de protesta en nuestras sociedades? ¿Qué está pasando con el derecho a la protesta social? ¿Cuales son los riesgos que estamos enfretando?

Les compartirmos esta infografía para provocar la reflexión sobre el contexto que enfrenta la protesta social para nuestros procesos organizativos.

Pueden descargar el informe aquí.

Para más información sobre los 53 años de ALCOA pueden ver la nota publicada en UCR: «24 de abril: Día del Movimiento Estudiantil Costarricense Alcoa: el despertar de la juventud nacional».

PDF – Imagen

Imagen tomada de: Vida UCR (2023) Alcoa: el despertar de la juventud nacional. Dirección: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/4/24/alcoa-el-despertar-de-la-juventud-nacional.html

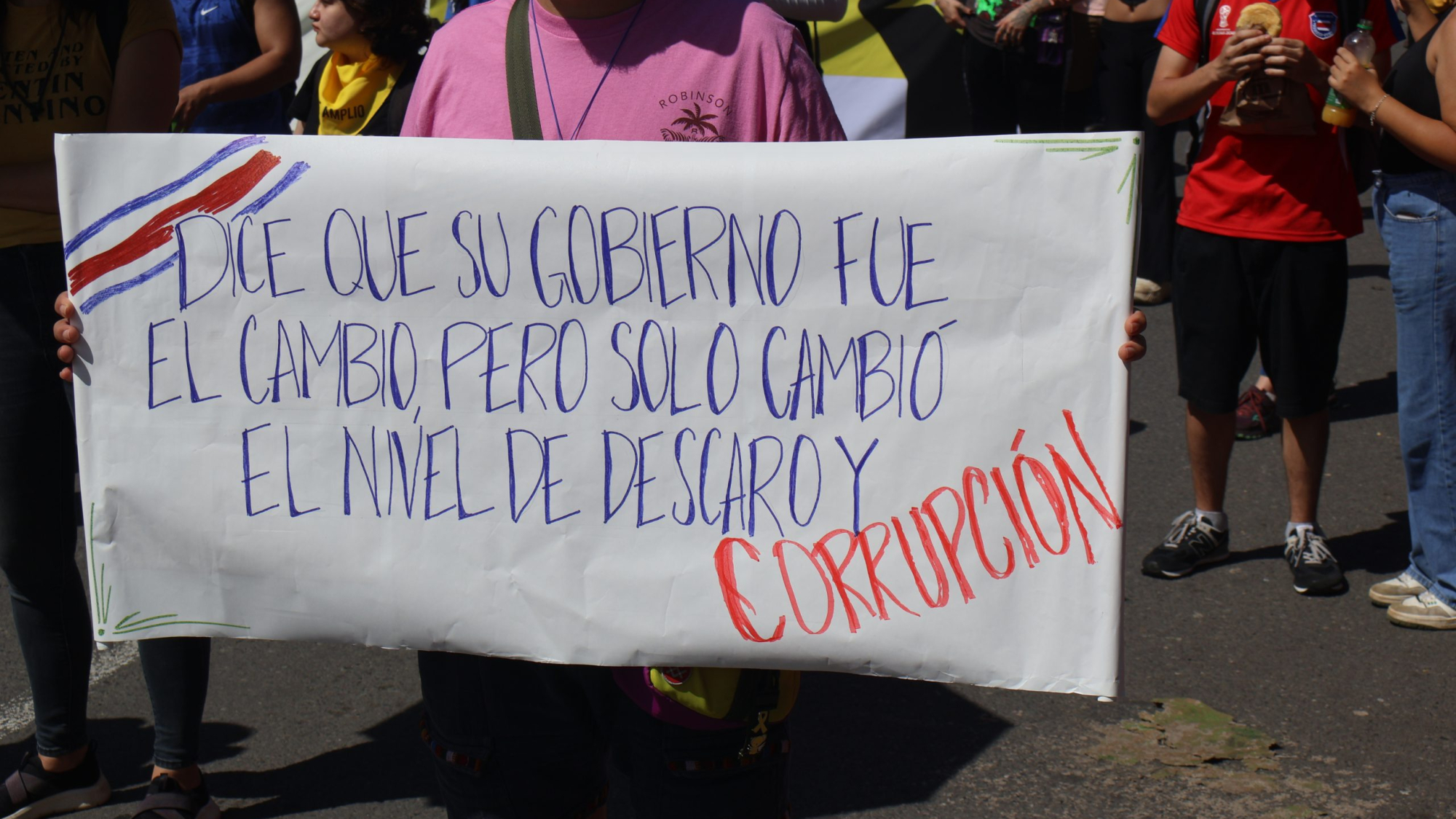

![IMG_1664[1] (1)](https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2024/04/IMG_16641-1-2000x1125.jpg)