Las recientes actuaciones de la Municipalidad en la zona costera de Talamanca confirman una percepción creciente entre vecinos y activistas: el verdadero motor de la gestión municipal no es la protección ambiental, sino la recaudación fiscal. Aunque en apariencia se realizan clausuras, operativos y controles, el trasfondo es otro: lo que se busca no es frenar el daño a playas, humedales o quebradas, sino garantizar que los permisos estén en «regla» y que los pagos se realicen.

De esta manera, la institucionalidad local proyecta una imagen de “ordenamiento” que en realidad encubre la permisividad con construcciones ilegales, talas y rellenos en zonas de alto valor ecológico. Lo que debería ser un marco regulatorio para proteger los bienes comunes termina convertido en un sistema de trámites administrativos que legitima la ocupación y privatización del territorio costero.

Intervenciones sin enfoque ambiental

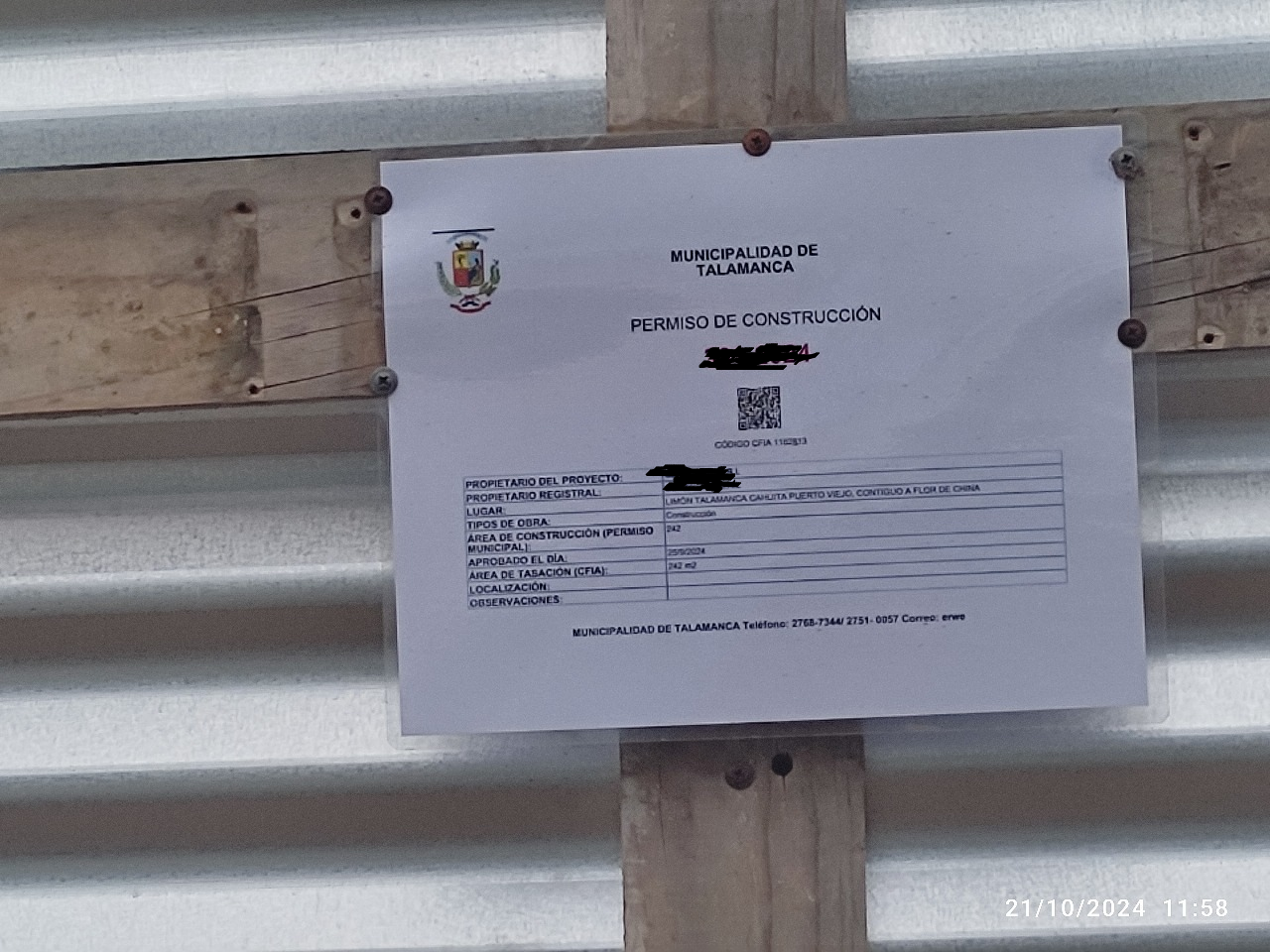

El activista Philippe Vangoidsenhoven ha seguido de cerca dos casos recientes que ilustran este problema. El primero ocurrió cerca de la zona de Flor de China, donde una intervención municipal se resolvió rápidamente con la regularización de un permiso, a pesar de tratarse de un terreno señalado como patrimonio del Estado. El segundo sucedió este fin de semana en Beach Break, donde la clausura de una construcción fue presentada como un acto de fiscalización, pero en realidad respondió únicamente a la falta de permisos al día.

En ninguno de los dos casos se habló de la protección de humedales, de la conservación del bosque ni del respeto a la zona pública. La municipalidad desplegó a varios funcionarios, colocó cintas de clausura y levantó actas, pero el centro de su preocupación fue que no se habían pagado los trámites correspondientes. Esto confirma, según Vangoidsenhoven, que la lógica de la institución es “pagar para seguir construyendo”, sin importar la fragilidad del entorno.

Enjambre de construcciones en plena zona pública

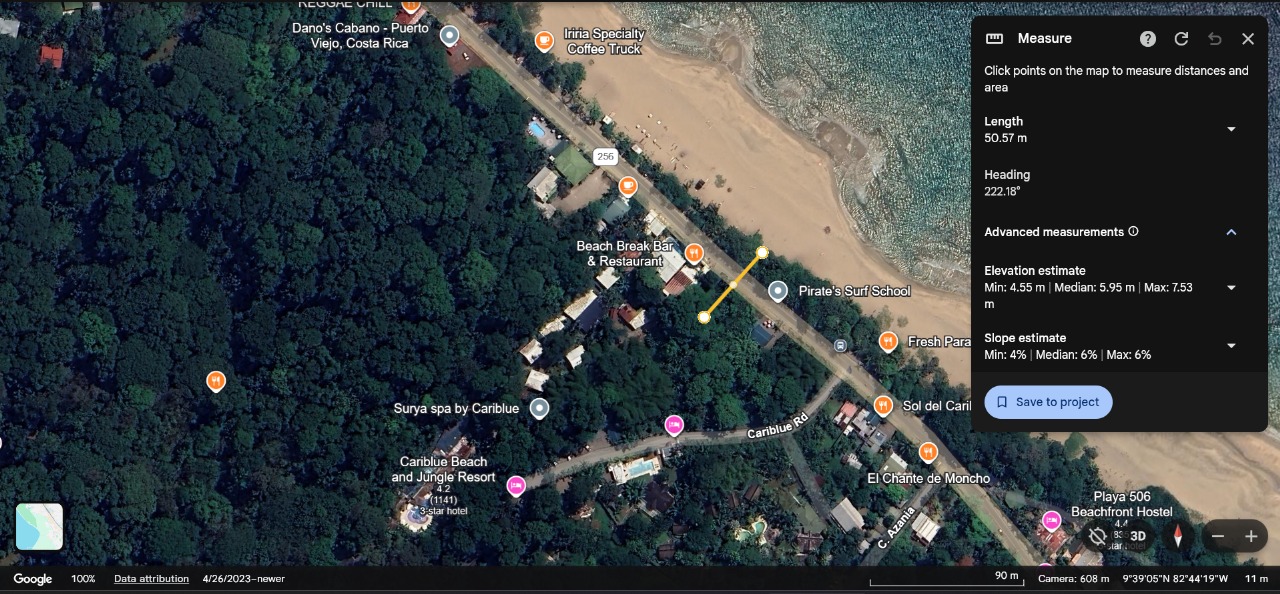

El caso de Beach Break es especialmente grave porque pone en evidencia la contradicción más profunda del modelo actual. En esa zona, la ley establece que los primeros 50 metros de franja costera son inalienables, imprescriptibles e intransferibles. Sin embargo, allí se levantan construcciones con permisos municipales, incluso hoteles que cuentan con órdenes de demolición, pero que siguen funcionando y expandiéndose con el aval de nuevos permisos.

Uno de los ejemplos más llamativos es el de un hotel con orden de demolición que, lejos de ser sancionado, recibió luz verde para construir una piscina. Esto ilustra cómo los mecanismos administrativos no operan en defensa del interés público ni del derecho de acceso a la playa, sino en beneficio de quienes pueden pagar y obtener permisos.

La clausura realizada el fin de semana en Beach Break no se debió a la tala de árboles ni a la invasión de la zona pública, sino a que la obra carecía de papeles en regla. Como señala Vangoidsenhoven, si los constructores hubieran tenido los permisos actualizados, la obra seguiría avanzando, pese al daño ambiental evidente.

Cercanías a Flor de China

Cercanías de Beach Break

Chapeo en quebradas y presión sobre humedales

Otro frente de afectación se vive en las quebradas y humedales de la zona, donde las intervenciones ilegales avanzan con rapidez. Vangoidsenhoven documentó el caso de un chapeo reciente en una quebrada, a pesar de haber sido denunciado en múltiples ocasiones. La falta de respuesta oportuna muestra que la Municipalidad actúa únicamente cuando puede encuadrar los hechos en un trámite administrativo o en el cobro de un permiso.

El resultado es un vacío de protección real sobre ecosistemas vitales. Mientras las construcciones avanzan, los humedales son rellenados y las quebradas alteradas, la municipalidad se mantiene pasiva, salvo que detecte irregularidades en el papeleo. La consecuencia es un proceso silencioso de deterioro ambiental, que erosiona poco a poco la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida y proteger a las comunidades costeras.

Una lógica de permisos, no de protección

Estos casos ponen en evidencia un patrón institucional: lo que importa no es el daño ambiental, sino la formalidad del trámite. El criterio central para clausurar una construcción es que no se han cumplido los requisitos administrativos. Una vez que los desarrolladores pagan, se reactivan las obras, incluso si estas invaden zonas públicas o destruyen ecosistemas sensibles.

En la práctica, el mensaje que reciben los constructores es claro: se puede edificar en la zona marítimo-terrestre, se pueden talar árboles y rellenar humedales, siempre y cuando se cuente con los permisos al día. Lo ambiental queda reducido a un requisito burocrático más, que no impide la destrucción del territorio.

Naturaleza en segundo plano

Los testimonios y seguimientos de Vangoidsenhoven evidencian la profunda contradicción del modelo municipal en Talamanca. Las clausuras y operativos, lejos de ser medidas de protección, se han convertido en herramientas de recaudación fiscal. Los sellos de clausura no representan un alto al avance de la frontera constructiva, sino apenas una pausa mientras se regularizan los pagos.

En el discurso público, se afirma que existe un compromiso con la conservación, pero en la práctica lo que prevalece es un sistema de permisos que legitima construcciones en zonas públicas, humedales y quebradas. La naturaleza, una vez más, queda relegada frente a la lógica del dinero.

Un modelo territorial al servicio del negocio, no de la naturaleza

La situación en Talamanca no es un caso aislado, sino la expresión de un modelo territorial que concibe el suelo principalmente como un recurso para el negocio inmobiliario y turístico. En lugar de priorizar la protección de la biodiversidad, la recuperación de humedales o la garantía del acceso público a las playas, la planificación municipal se centra en habilitar terrenos para la construcción de hoteles, comercios y residencias privadas.

Esta lógica convierte a la naturaleza en un obstáculo administrativo que debe ser superado con permisos y trámites, en vez de ser reconocida como un bien común fundamental para la vida y la identidad de las comunidades. Así, el territorio costero se fragmenta en lotes de uso privado, dejando de lado su condición de espacio público y de patrimonio colectivo.

Al privilegiar el desarrollo inmobiliario y comercial, se generan dinámicas de exclusión social. Las comunidades locales enfrentan el aumento del costo de vida, la privatización de accesos al mar y la pérdida de ecosistemas que sostienen sus modos de vida. En paralelo, los beneficios económicos quedan concentrados en manos de quienes tienen la capacidad de invertir y pagar permisos, reproduciendo desigualdades.

Además, este enfoque implica un riesgo a futuro: al reducir la naturaleza a un valor de cambio, se compromete la resiliencia de la zona frente a fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, erosión costera o pérdida de fuentes de agua. La falta de protección ambiental hoy se traducirá en mayores vulnerabilidades para las comunidades mañana.

En síntesis, una política territorial centrada en la promoción del uso comercial del suelo y en la recaudación fiscal ignora la dimensión ecológica y social del territorio, debilitando tanto la justicia ambiental como la justicia social. La ausencia de una visión integral de ordenamiento convierte a Talamanca en un espacio cada vez más expuesto a la especulación, la degradación y el despojo.