Durante cinco meses, organizaciones comunitarias, ASADAS, municipalidades, instituciones y la Universidad de Costa Rica se reunieron para mirar el territorio con otros ojos. Lo que comenzó como una invitación a “pensar en clave de cuenca” terminó convirtiéndose en un laboratorio vivo donde se cruzaron saberes, tensiones, vacíos, acuerdos y ganas de construir una forma distinta de habitar el agua.

El proceso Somos Cuenca no produjo recetas ni soluciones instantáneas. Hizo algo más difícil: permitió que el territorio se escuchara. Donde antes había islas, emergieron puentes; donde se veía solo un río, apareció una red de vida; donde existía fragmentación, surgieron puntos de encuentro.

Un balance del camino andado

1.De la mirada fragmentada a la cuenca como comunidad de vida: El primer gran giro fue conceptual y político: dejar de ver ríos aislados y reconocer el territorio como un sistema interdependiente donde conviven actores humanos y no humanos. Esa comprensión permitió desmontar la idea de que la gestión del agua es solo tarea de instituciones; es un entramado vivo que incluye suelos, bosques, lluvias, fauna y comunidades.

2. Reconocer que en la cuenca también hay poder: La discusión territorial reveló un paisaje lleno de tensiones: contaminación, debilidad estatal, falta de articulación, vacíos en la protección de ecosistemas, desigualdad en las responsabilidades y un modelo de desarrollo que a veces erosiona más de lo que construye.

3. De los problemas a las posibilidades: A partir de esas tensiones surgieron ejes comunes:

-Educación y sensibilización ambiental

-Gestión de aguas residuales

-Protección de flora y fauna

-Cumplimiento de leyes ambientales

-Coordinación comunitaria e interinstitucional

Esos cinco ejes se transformaron en un mapa para la acción, una especie de brújula que acompaña la construcción de acuerdos.

4. Del inventario de acciones a la articulación real: El proceso evidenció que ya existen muchas prácticas valiosas: limpiezas, reforestaciones, monitoreo, denuncias, educación comunitaria, trabajos técnicos de ASADAS y municipalidades. El desafío no es empezar de cero, sino conectar. La articulación apareció como un “tejido fino”, hecho de acciones locales que sostienen el día a día y acciones regionales que permiten incidir, compartir información y fortalecer la gobernanza.

Una lección para empezar

El proceso cerró con una idea clave: Lo local sostiene la vida; lo regional la organiza.

No se trata de uniformar territorios, sino de crear una red que respire al ritmo del agua y permita que las prácticas comunitarias aporten a un horizonte común.

La fuerza que ya tenemos: cómo nuestras acciones locales sostienen lo regional

En un territorio donde lo regional suele sentirse lejano —como una constelación a la que miramos sin saber muy bien cómo alcanzar— el proceso Somos Cuenca recordó algo esencial: la articulación no empieza en el mapa grande, sino en la práctica pequeña que conocemos bien. No se trata de “subir” a lo regional desde cero, sino de permitir que lo que ya hacemos, con nuestras manos y ritmos locales, encuentre resonancia más allá del barrio.

Cuando una comunidad limpia su río, monitorea una naciente, acompaña a una escuela, o denuncia un impacto ambiental, ahí ya hay un lenguaje compartido. Ese lenguaje nace de los saberes puestos en práctica: la memoria sobre cómo se movía el agua antes, la experiencia de sembrar en época seca, la intuición de quién cuida y quién depreda, la habilidad de organizarse aun con pocos recursos.

Priorizar desde nuestras propias prácticas no es un acto de modestia territorial, sino una estrategia de coherencia: caminar desde lo que sabemos hacer para construir vínculos que no se quiebren a la primera dificultad. Porque lo regional no es un nivel superior; es un tejido de puentes. Y para que esos puentes sean firmes, deben anclarse en lo que cada territorio ya domina, ya comprende, ya vive.

Lo regional, entonces, deja de ser una estructura lejana y se convierte en el eco ampliado de nuestras prácticas locales. No todas las acciones podrán viajar entre territorios, pero sí pueden viajar los aprendizajes, las alertas, los datos y las ganas. Cuando cada comunidad aporta desde lo que hace con sentido, lo regional deja de ser desafío y empieza a ser oportunidad.

En esa lógica, priorizar no es escoger lo más vistoso, sino lo más verdadero. Y lo más verdadero es siempre lo que nace de la práctica. Ahí, justo ahí, comienza la red.

Nuestros boletines

Cada boletín del proceso dejó una huella particular. Aquí una lectura síntesis —sin perder la textura del camino colectivo:

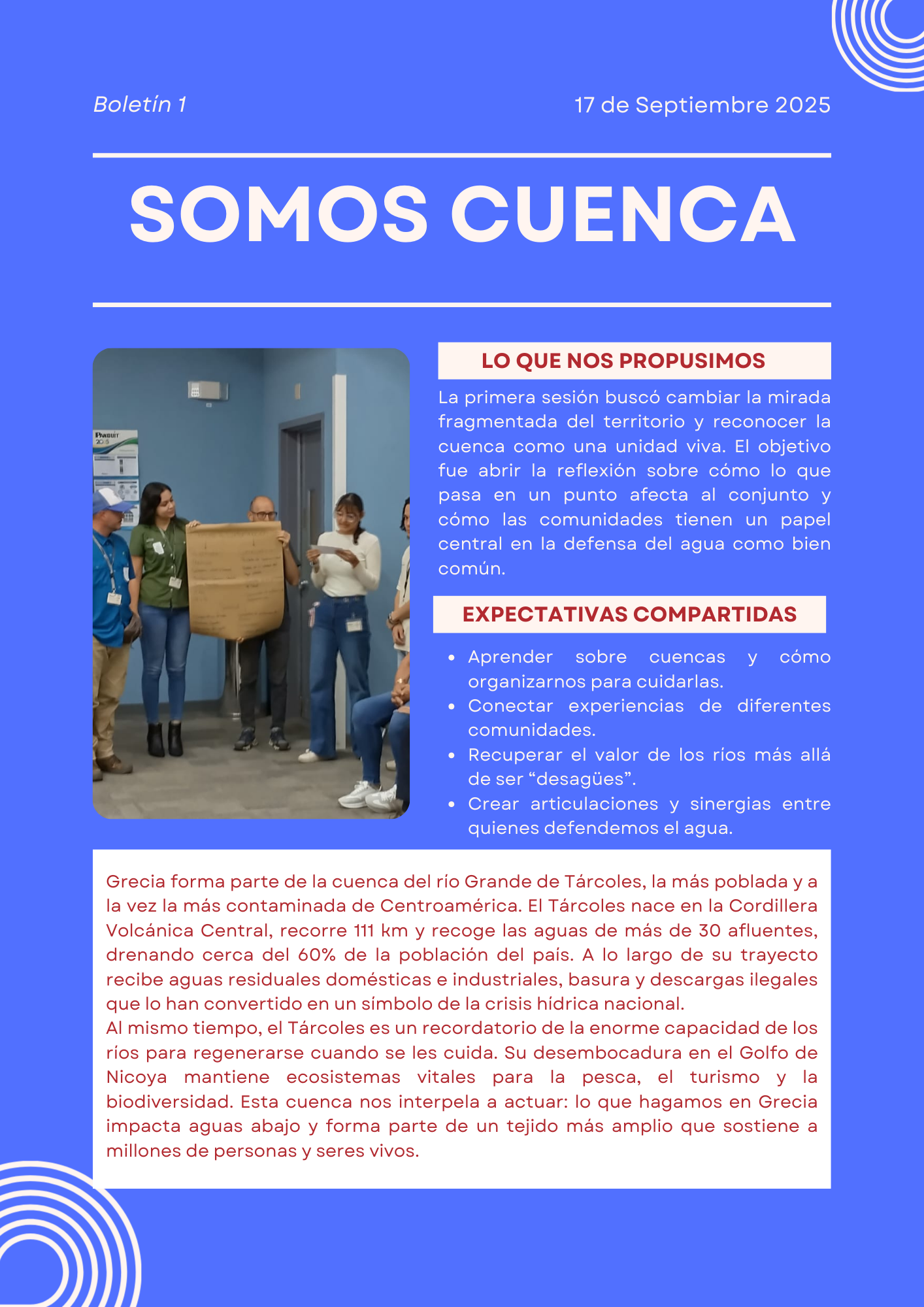

Boletín 1 – Ver el agua con otros ojos (17 de septiembre 2025)

El inicio del proceso invitó a desarmar la mirada fragmentada y pensar la cuenca como un todo vivo.

Este boletín condensó aprendizajes clave:

-La cuenca es una comunidad de vida, no un mapa técnico.

-Lo que ocurre arriba repercute abajo: las conexiones invisibles importan.

-Los actores no humanos sostienen la vida del territorio y deben ser parte de la planificación.

-Grecia forma parte de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, uno de los sistemas más presionados de la región.

Identificó también conflictos centrales (contaminación, débil fiscalización, falta de articulación) y dejó ideas fuerza que se convertirían en el hilo conductor del proceso: “El agua nos une, la cuenca nos organiza”.

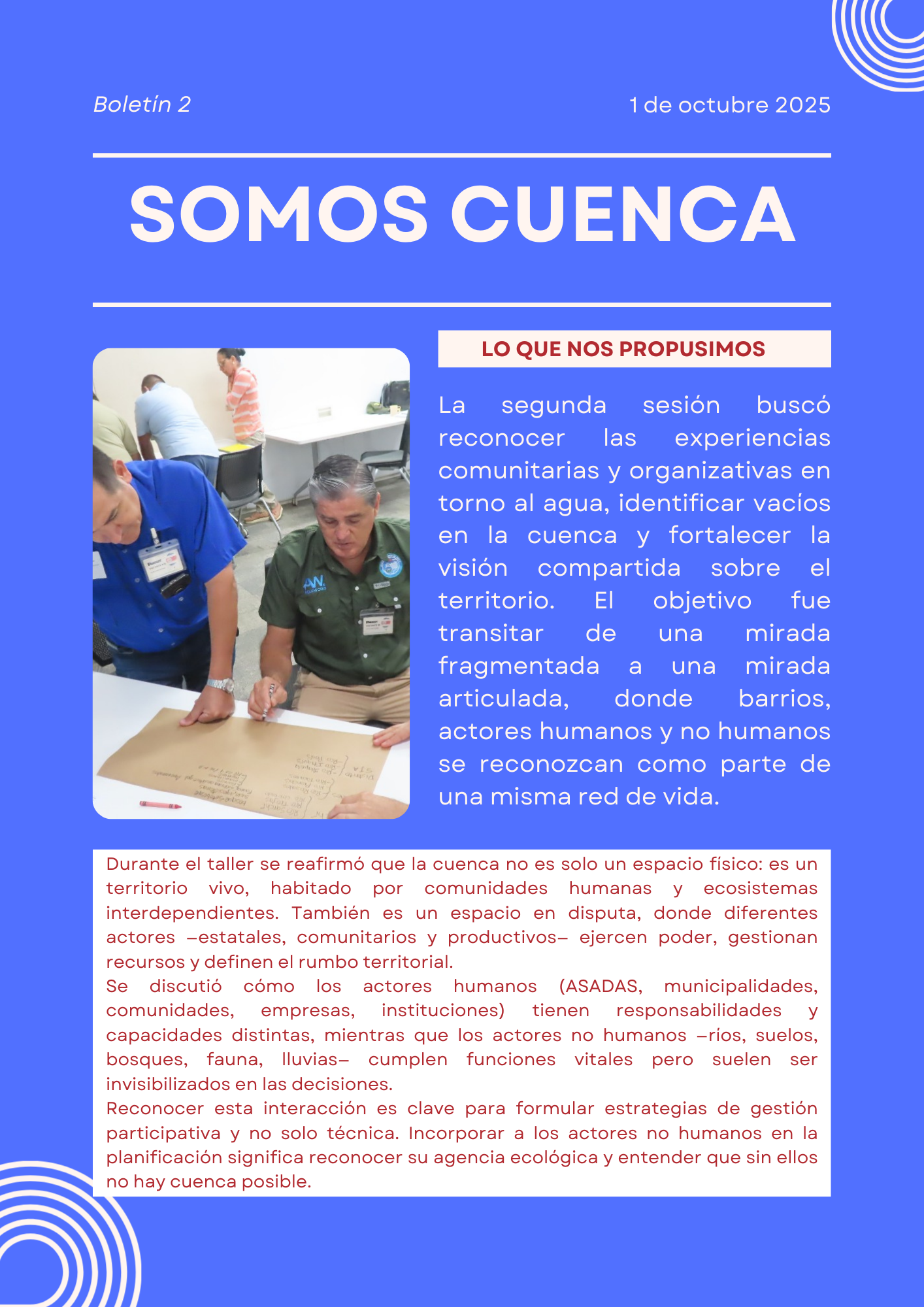

Boletín 2 – Nombrar lo común para poder cuidarlo (1 de octubre 2025)

La segunda sesión profundizó en el reconocimiento de actores humanos y no humanos. El boletín hizo visible algo esencial: la cuenca es un territorio en disputa, donde intereses productivos, comunitarios e institucionales chocan, se cruzan y a veces se complementan.

Este número sistematiza:

-La diversidad de actores presentes en la cuenca.

-Las funciones ecológicas clave (recarga, regulación climática, conectividad).

-Los vacíos territoriales y los desafíos para articular esfuerzos.

-Cinco dimensiones comunes que luego se volverían ejes estratégicos.

Este boletín es, en esencia, un mapa que organiza preocupaciones y posibilidades.

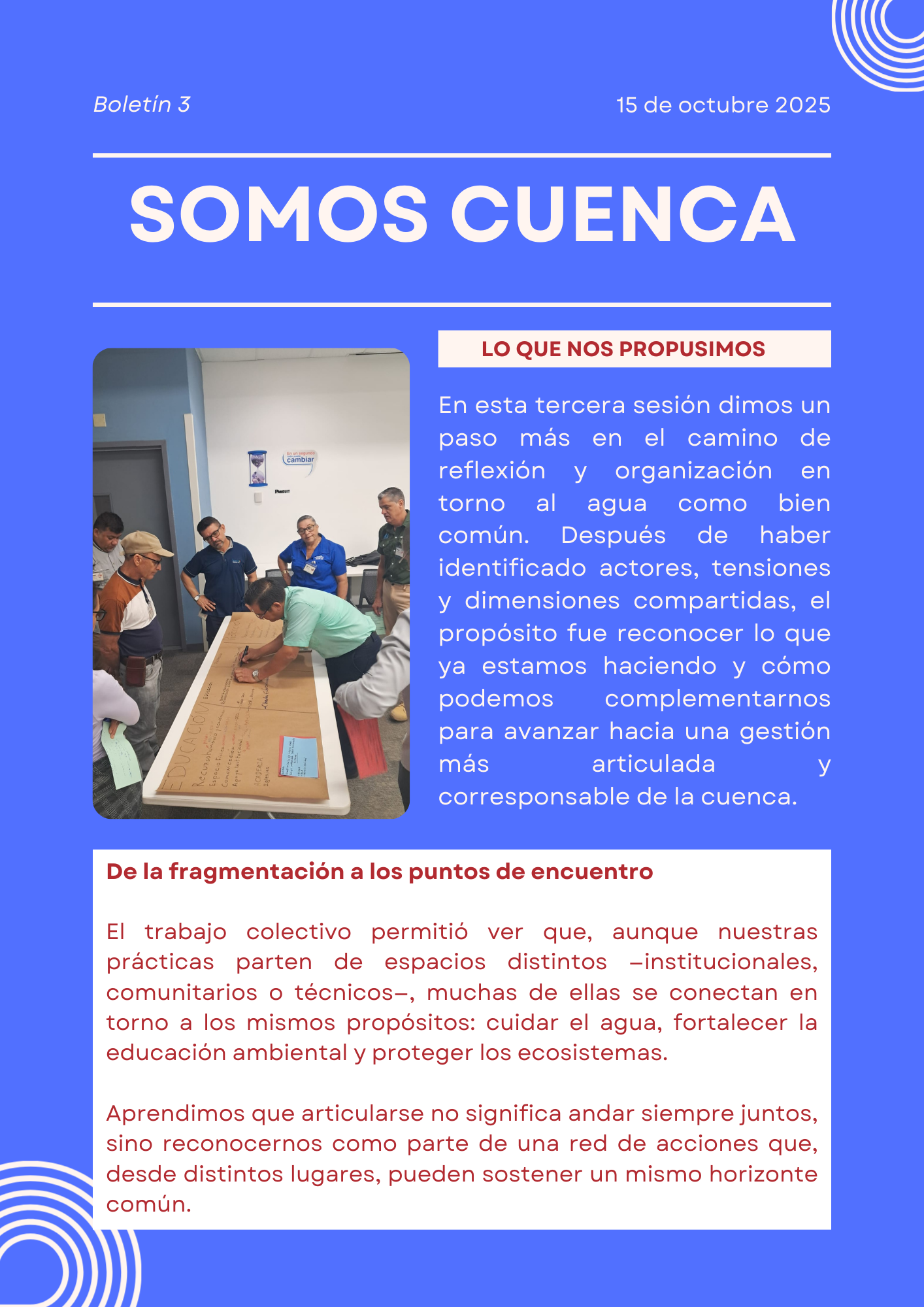

Boletín 3 – Tejiendo coincidencias (15 de octubre 2025)

Aquí el proceso dio un salto: ya no se trató solo de diagnosticar, sino de reconocer lo que cada actor ya está haciendo, y cómo esas acciones se complementan.

El boletín destaca tres ámbitos que se necesitan mutuamente:

-Lo comunitario (limpiezas, educación ambiental, vínculos territoriales).

-Lo técnico (infraestructura, protección de zonas de recarga, estándares).

-Lo político (denuncias, participación, defensa del caudal ecológico).

Además, introduce la idea de una “caja de herramientas” para un eventual Consejo de Cuenca, basada en prácticas que ya existen y pueden articularse.

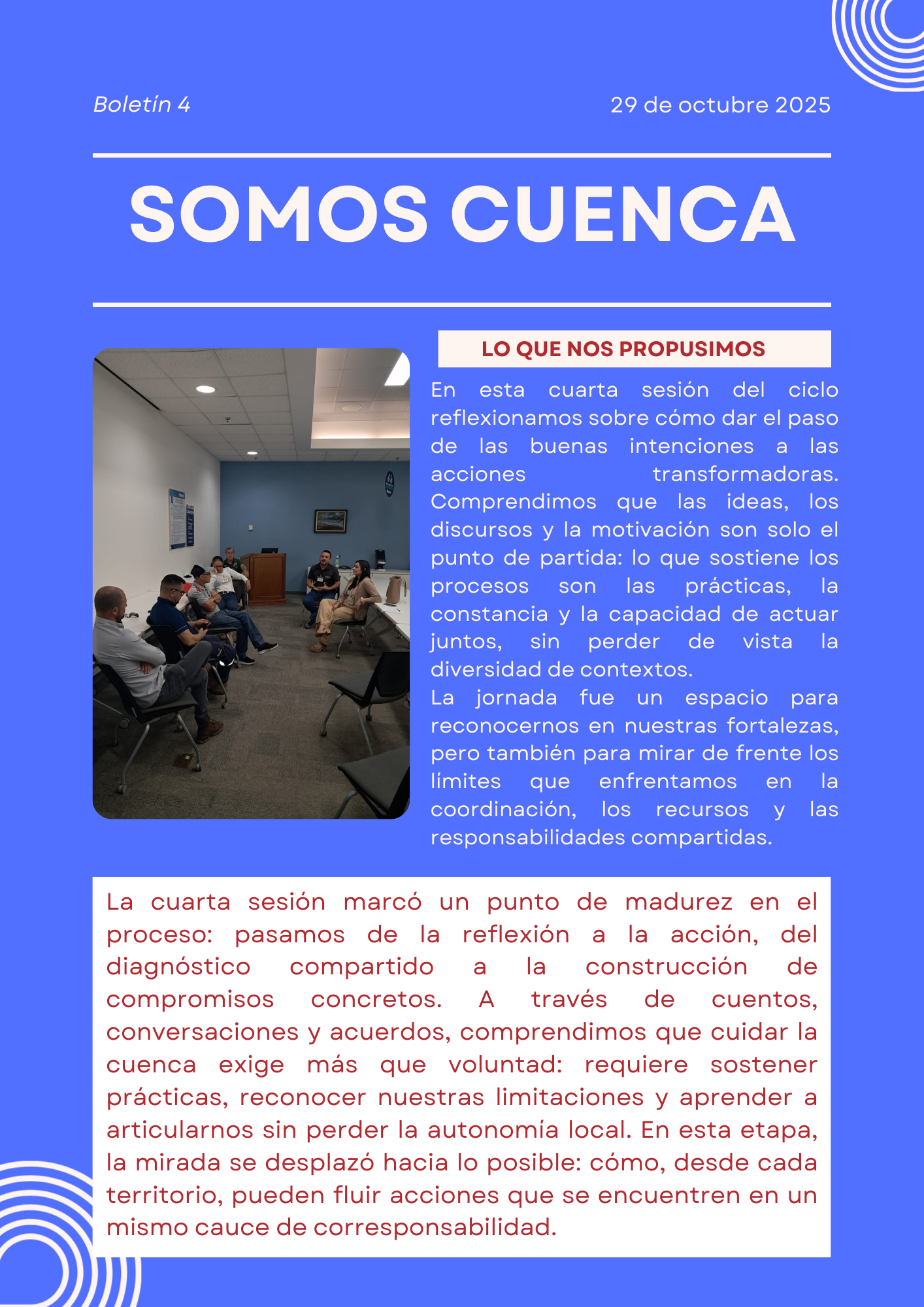

Boletín 4 – De los relatos a los acuerdos (29 de octubre 2025)

Este boletín es quizá el más narrativo: recoge cuentos, metáforas y relatos que funcionaron como espejos del trabajo colectivo.

A través de historias sobre poder, desgaste, desigualdad en el trabajo y falsas promesas de “desarrollo”, emergió un aprendizaje profundo: cuidar la cuenca también es cuidar las relaciones.

El documento diferencia dos caminos claves:

-La educación ambiental como semilla local.

-La protección de flora y fauna como punto de encuentro más fuerte entre todas las organizaciones.

El mensaje es claro: no todo tiene que hacerse en conjunto, pero sí en conexión.

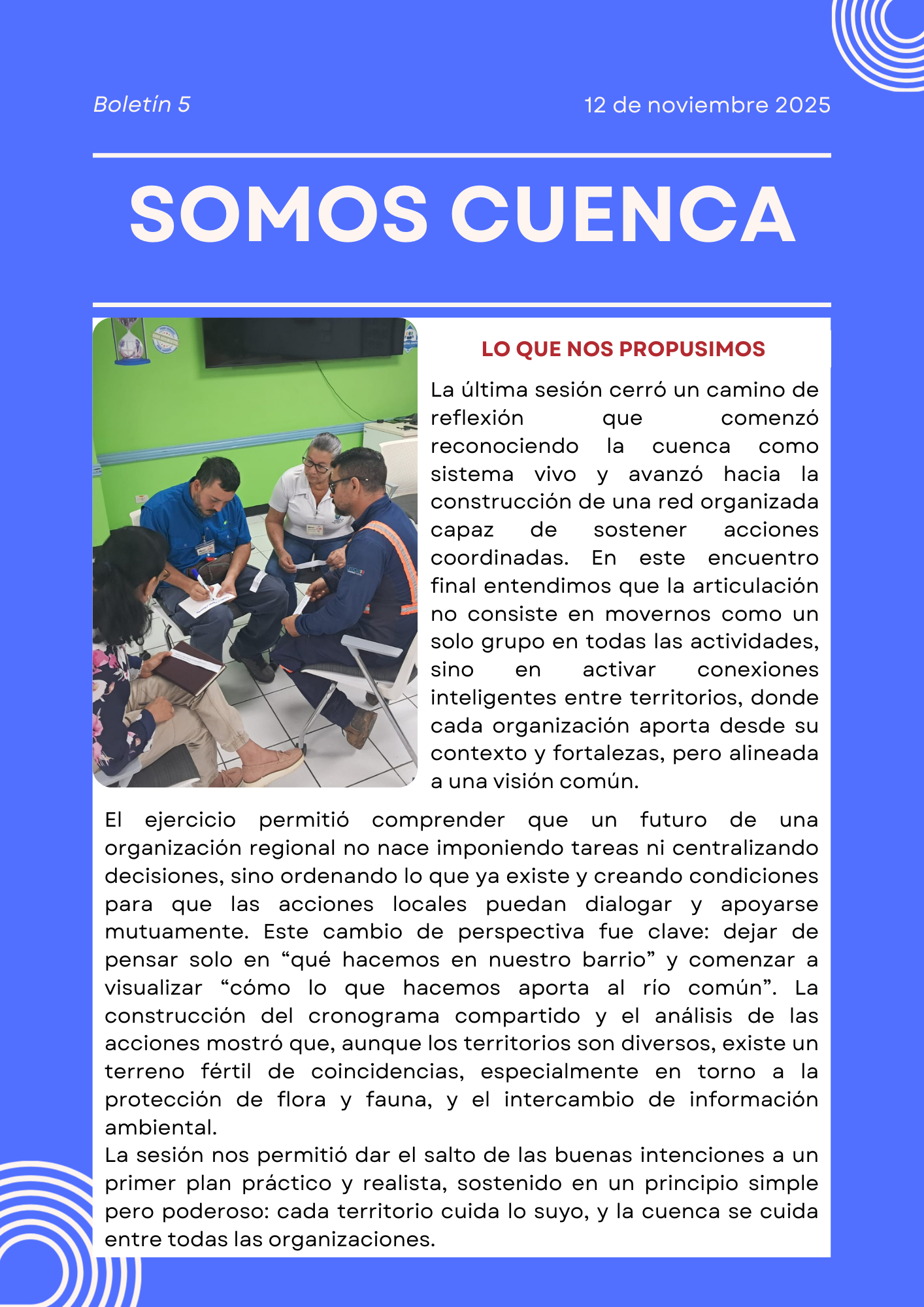

Boletín 5 – Lo local sostiene, lo regional conecta (12 de noviembre 2025)

El último boletín cerró el proceso con una clarificación estratégica:

-Las acciones locales son el pulso cotidiano.

-Las acciones regionales articulan y dan dirección.

Además, presenta el primer cronograma colectivo 2026, acuerdos de información compartida y la ficha común para monitoreo de limpiezas.

El boletín concluye que la organización regional no reemplaza a nadie: actúa como puente, permitiendo que datos, aprendizajes y denuncias se conecten para construir un mapa más grande de protección territorial.

Galería

Agradecemos a la empresa PANDUIT por facilitar el espacio donde se realizaron los talleres del proceso Somos Cuenca. Su disposición para abrir sus instalaciones permitió que organizaciones comunitarias, instituciones y actores locales se encontraran, dialogaran y avanzaran en la construcción colectiva de una visión de cuenca compartida.