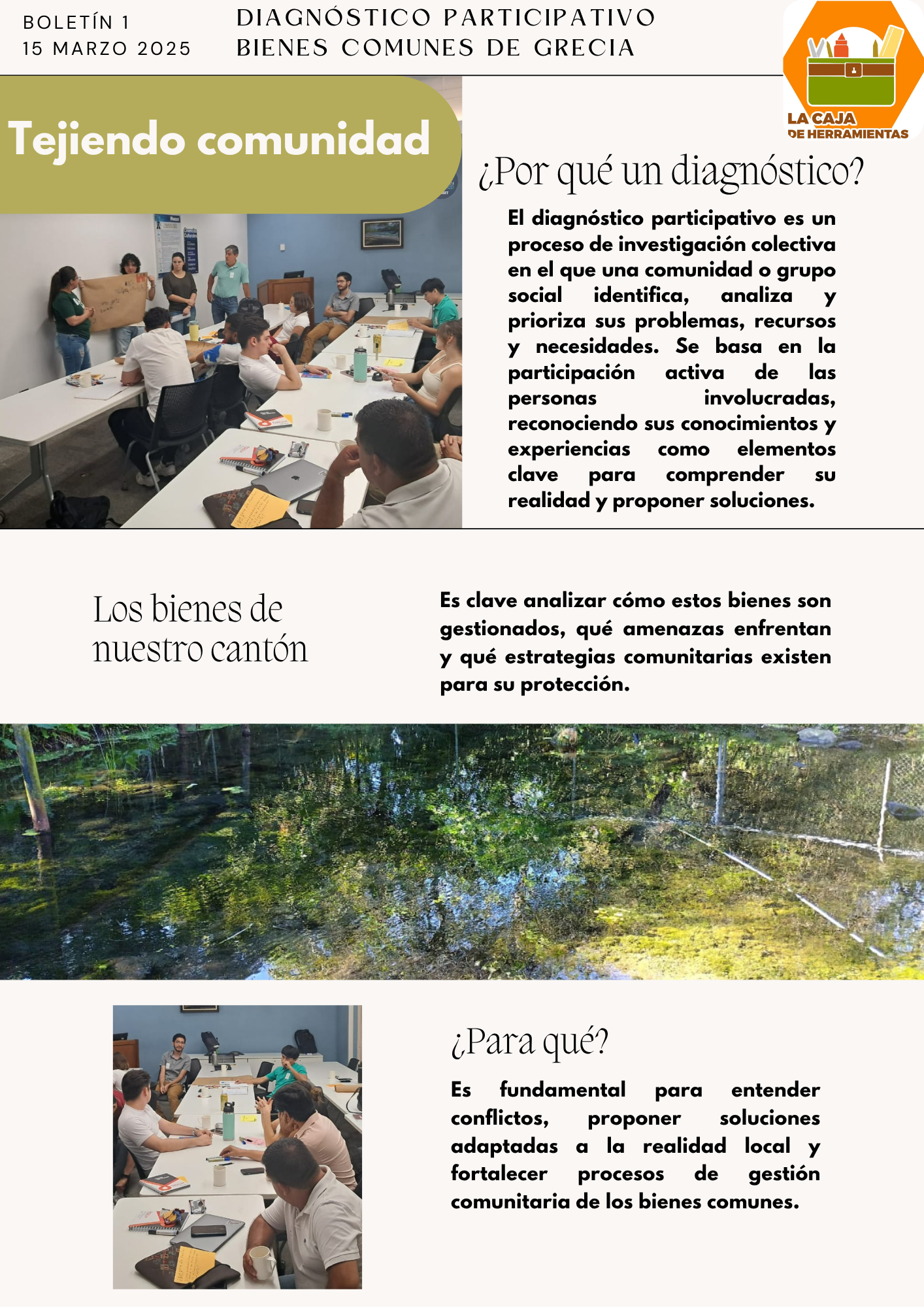

El pasado 8 de febrero, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica realizaron una gira educativa al cantón de Guatuso, en el marco del curso de Política Ambiental en Costa Rica y Centroamérica. La visita permitió conocer de primera mano dos situaciones socioambientales que revelan tensiones profundas en la gestión del territorio: el caso de Calle Álvarez y la problemática en Maquengal asociada al Río Frío.

Más que una observación externa, la gira se convirtió en un ejercicio de diálogo entre saberes, donde la experiencia comunitaria fue central para problematizar categorías como gestión del riesgo, extractivismo, bienes comunes y participación ambiental.

Calle Álvarez: gestión del riesgo más allá de lo técnico

En Calle Álvarez, a escasos metros del centro del cantón y del Río Frío, más de 30 familias enfrentan cada año el aislamiento cuando las lluvias intensas vuelven intransitable la vía de acceso. La demanda histórica por mejorar la calle ha recibido respuestas que reducen el problema a un asunto presupuestario o técnico: “la inversión es muy alta”.

Sin embargo, el intercambio con la comunidad permitió ir más allá de esa lectura. La gestión del riesgo no puede limitarse a cálculos de costos o a intervenciones de ingeniería. Es, ante todo, una cuestión política que implica reconocer a las personas como sujetas de derecho y como actores con conocimiento situado sobre su propio territorio.

Las y los vecinos conocen los patrones del río, las zonas más vulnerables, los puntos críticos donde el agua golpea con mayor fuerza. No incluir esas voces en la planificación no solo debilita las soluciones, sino que reproduce relaciones verticales donde la institucionalidad decide sin escuchar. Cuando la gestión del riesgo se define únicamente desde despachos técnicos, se pierde la dimensión social del problema.

Además, la paradoja es evidente: mientras se argumenta falta de recursos para garantizar un acceso seguro, se mantiene la extracción de materiales del propio río. Esto abre preguntas sobre prioridades institucionales y sobre cómo se definen las urgencias públicas.

Para el estudiantado, el caso permitió reflexionar sobre una idea clave: la vulnerabilidad no es “natural”. Se construye cuando las decisiones públicas no incorporan participación real, planificación territorial coherente y medidas preventivas. Gestionar el riesgo implica también democratizar la toma de decisiones, reconocer desigualdades y construir soluciones junto con las comunidades.

Maquengal: extractivismo y erosión de la vida cotidiana

En Maquengal, la problemática gira en torno al impacto acumulado de la explotación de materiales en el Río Frío. La alteración del cauce, la erosión de las riberas y la pérdida de cobertura forestal no son solo indicadores ambientales: son señales de un modelo extractivo que reconfigura el territorio.

Durante la visita, emergió una reflexión más amplia sobre el extractivismo. No se trata únicamente de extraer piedra y arena; se trata de un patrón de desarrollo que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad ecológica y social. El río deja de ser un bien común para convertirse en fuente de insumos.

Este proceso erosiona múltiples dimensiones de la vida. Espacios de recreación como la Poza del Roncador, antes punto de encuentro comunitario, se deterioran o desaparecen. La pérdida de estos lugares no es menor: afecta la convivencia, la identidad territorial y las formas de habitar el entorno.

Asimismo, el extractivismo limita otros proyectos económicos y de vida. Actividades vinculadas al turismo rural, al disfrute sostenible del río o a prácticas productivas compatibles con la conservación se ven desplazadas por una lógica que no deja margen para alternativas. Cuando la actividad extractiva se intensifica sin controles rigurosos, reduce las posibilidades de diversificación económica y condiciona el futuro del territorio.

La comunidad ha respondido con organización y exigencias concretas: limitar concesiones, realizar evaluaciones técnicas del daño acumulado y cumplir compromisos de diagnóstico ecológico. Esta acción colectiva evidencia que la defensa del río es también defensa de formas de vida, de memoria y de posibilidades futuras.

Aprendizajes desde el territorio

La gira permitió al estudiantado confrontar conceptos teóricos con realidades concretas. La gestión del riesgo dejó de entenderse como un asunto meramente técnico para asumirse como un proceso político que requiere participación activa. El extractivismo dejó de ser una categoría abstracta para mostrarse como una dinámica que transforma —y a veces deteriora— la vida cotidiana.

El intercambio con Calle Álvarez y Maquengal reafirmó que la política ambiental no se define solo en marcos normativos, sino en decisiones locales que afectan directamente la dignidad, la seguridad y las oportunidades de las comunidades.

Salir del aula permitió comprender que allí donde una calle se inunda o un río se erosiona, también se disputa el sentido del desarrollo. Y que sin participación comunitaria efectiva y sin límites claros a las lógicas extractivas, las desigualdades socioambientales tienden a profundizarse.

La experiencia en Guatuso dejó una enseñanza central: la formación política requiere escuchar, problematizar y construir conocimiento junto a quienes viven cotidianamente las consecuencias —y las resistencias— de las decisiones públicas.

La gira como experiencia formativa y compromiso ético

La gira educativa a Guatuso no solo permitió analizar conflictos socioambientales concretos; constituyó una experiencia formativa integral para las personas estudiantes. Escuchar directamente a las comunidades de Calle Álvarez y Maquengal implicó salir del marco exclusivamente teórico y confrontar las categorías aprendidas en clase con situaciones reales, complejas y atravesadas por relaciones de poder.

En este proceso, la formación académica se enriqueció al incorporar la dimensión humana y territorial de la política ambiental. Conceptos como gestión del riesgo, extractivismo, planificación territorial o participación ciudadana dejaron de ser nociones abstractas para convertirse en herramientas de interpretación crítica ancladas en experiencias concretas. El aprendizaje no se produjo únicamente por observación, sino a través del diálogo respetuoso con quienes viven cotidianamente estas problemáticas.

Además, el intercambio generó un aporte recíproco. Las comunidades compartieron su conocimiento situado, su memoria del territorio y sus estrategias organizativas; el estudiantado aportó preguntas, marcos analíticos y una lectura política que puede fortalecer la visibilización de estos casos. Este encuentro entre saberes académicos y saberes comunitarios amplía la comprensión de los conflictos y abre posibilidades de colaboración futura.

La gira reafirmó que la formación en Ciencias Políticas no puede desvincularse de la realidad territorial. Comprender la política ambiental exige escuchar a las personas, reconocer desigualdades estructurales y asumir que las decisiones públicas tienen efectos concretos sobre la vida cotidiana. En ese sentido, experiencias como esta fortalecen no solo el conocimiento técnico, sino también la sensibilidad ética y el compromiso con la justicia socioambiental.

Finalmente, el recorrido por Guatuso dejó una convicción clara: aprender en el territorio transforma la mirada. Permite entender que la política no es una abstracción distante, sino una práctica que se juega en cada calle que se inunda, en cada río que se erosiona y en cada comunidad que decide organizarse para defender sus bienes comunes.