Las intensas lluvias de los últimos días, sumadas al paso de la onda tropical n.º 16, han traído nuevamente escenas dolorosas para nuestro cantón: viviendas anegadas, caminos intransitables, familias evacuadas y el temor creciente de quienes habitamos cerca de los ríos. Estas inundaciones no son un fenómeno nuevo, pero su frecuencia e intensidad nos obligan a preguntarnos qué factores locales están agravando los impactos de la naturaleza sobre nuestro territorio.

Desde el año 2022, la comunidad de Maquengal viene alertando sobre un tema que no puede seguir ignorándose: la extracción intensiva de materiales (arena y piedra) del Río Frío. Sabemos que las inundaciones no se deben únicamente a esta actividad y que existen otros factores que influyen —como fenómenos climáticos extremos y deficiencias en la gestión del territorio—; sin embargo, hemos denunciado públicamente cómo esta extracción, lejos de ser una medida controlada para el bien común, ha sido promovida como un recurso económico sin una adecuada evaluación de sus impactos, contribuyendo a agravar la vulnerabilidad de nuestras comunidades.

En espacios públicos, programas de radio y actividades comunales, hemos mostrado los efectos visibles en el río: pozas desaparecidas, erosión de riberas, maquinaria destruyendo isletas, caudal disminuido y una sedimentación creciente que afecta incluso humedales como Caño Negro.

Lo más preocupante es que, ante años de denuncias, la gran respuesta de la administración municipal anterior fue declarar, como “herencia”, la aprobación de 30 años más de explotación sobre el Río Frío. Esa decisión, lejos de garantizar el bienestar de las comunidades, ha significado la continuidad de una política extractiva que debilita el cauce, reduce la capacidad de conducción de las aguas y agrava los riesgos que hoy vivimos con las inundaciones.

Estos no son problemas aislados ni meramente ambientales; tienen consecuencias directas sobre la seguridad de nuestras comunidades. Cuando se extraen grandes volúmenes de material del cauce, el río pierde su estabilidad natural y su capacidad de contenerse. La alteración del lecho y la destrucción de retenes naturales provocan mayor erosión, facilitan el desprendimiento de piedras grandes y generan acumulaciones de sedimento aguas abajo. Así, cuando llegan lluvias intensas, el agua ya no encuentra un cauce seguro y comienza a desbordarse con más facilidad, afectando planicies, fincas y viviendas.

Sabemos que la actual administración municipal, durante su campaña electoral, prometió realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideramos que este es el momento oportuno para honrar ese compromiso. Un diagnóstico serio, participativo y público permitiría tomar decisiones responsables, basadas en información clara, y orientar verdaderas políticas de manejo de cuencas que prioricen la vida, la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades.

Por eso hoy, ante esta nueva emergencia que vive nuestro cantón, reiteramos un llamado urgente que venimos haciendo desde hace más de dos años:

- Revisión inmediata de las concesiones: Evaluar todas las concesiones y permisos de extracción vigentes sobre el Río Frío.

- Moratoria en nuevas concesiones: Suspender la entrega de nuevos permisos hasta contar con un diagnóstico ambiental actualizado, transparente y con participación comunitaria.

- Garantías de transparencia: Asegurar que la comunidad pueda verificar que se está extrayendo el material correcto y en la cantidad autorizada.

- Evaluación de daños acumulados: Realizar un estudio técnico riguroso que documente los impactos en la cuenca alta y baja del río, considerando su relación con la creciente vulnerabilidad ante inundaciones.

- Restauración y fiscalización: Impulsar planes de restauración ecológica y reforzar la supervisión para evitar prácticas extractivas excesivas como las ocurridas en años anteriores.

- Cumplimiento de compromisos ambientales: Elaborar el diagnóstico ecológico del cantón, que debe ser la base de todas las decisiones relacionadas con el ambiente.

Existen experiencias y mecanismos que pueden ayudar a avanzar en este camino, tales como:

– Publicar informes claros y accesibles.

– Implementar controles de pesaje confiables.

– Realizar auditorías ambientales abiertas a la comunidad.

– Reconocer y fortalecer el papel de los comités de vigilancia comunitaria como actores clave en el monitoreo.

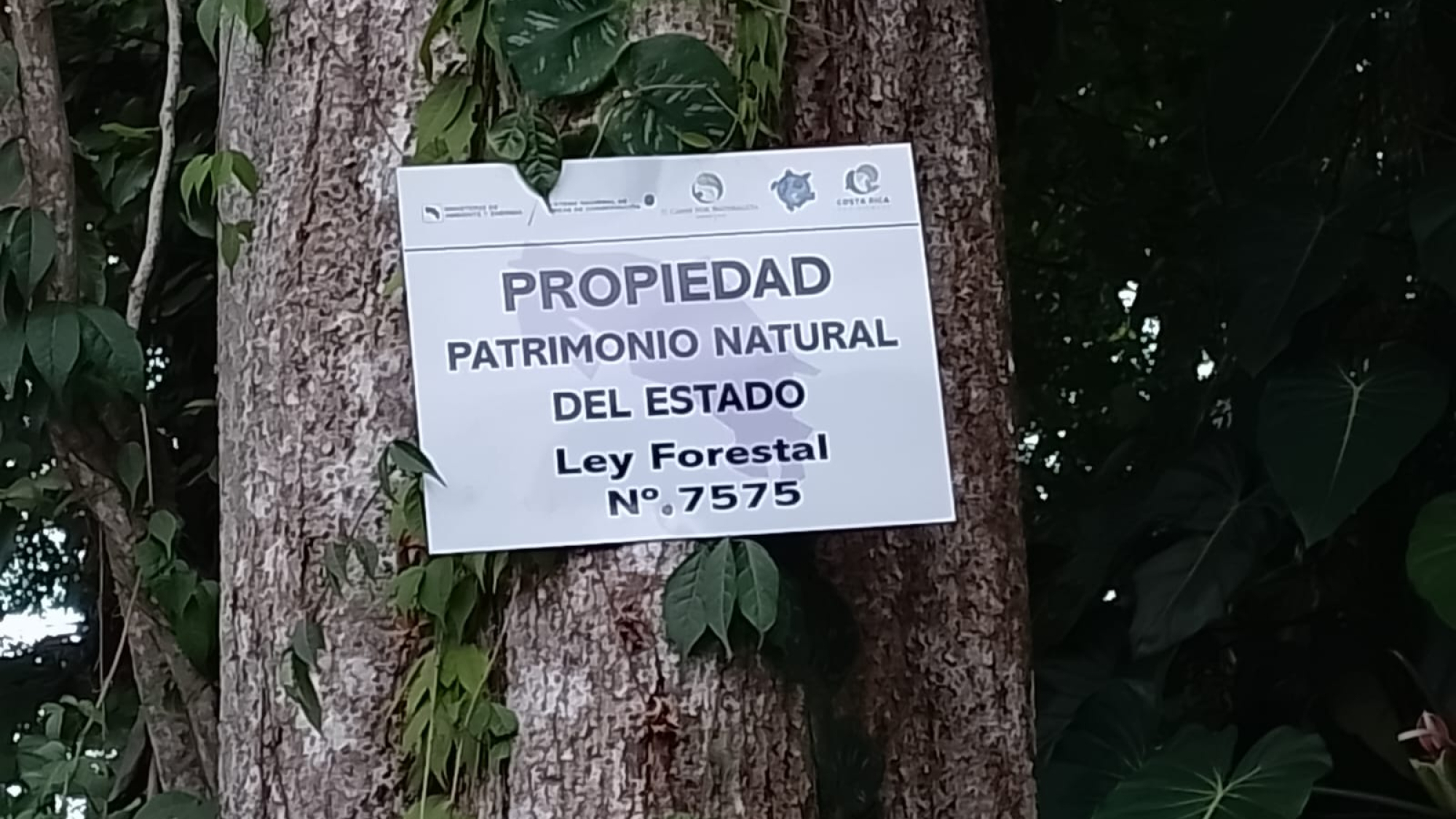

No nos mueve la oposición al progreso ni al mantenimiento de caminos, sino la defensa de un bien común vital. El Río Frío no es solo un banco de materiales; es un patrimonio hídrico, cultural y ecológico que sostiene la vida de Maquengal, de Guatuso y de toda la región norte.

Invitamos a nuestras autoridades municipales y ambientales a que escuchen la voz de la comunidad, que se informen de los datos y testimonios que desde 2022 venimos compartiendo. Y convocamos a todas y todos los vecinos del cantón a sumar esfuerzos para que estas inundaciones no sean vistas solo como eventos inevitables de la naturaleza, sino como una señal de que debemos cambiar la forma en que tratamos nuestros ríos.

Que esta carta sea un recordatorio de que aún estamos a tiempo de cuidar lo que nos da vida.

Por nuestros hijos y nietos, por la seguridad de nuestras comunidades y por el respeto al agua que nos sostiene.

Con respeto y firmeza, Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío – Maquengal

Si quieren conocer más sobre el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío, sobre sus señalamientos y propuestas pueden visita la nota «Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío»

Galería

Las siguientes fotografías muestran el impacto de la extracción intensiva realizada durante los últimos ocho años. Ya se observan afectaciones en las partes altas del territorio. En esta imagen, por ejemplo, se aprecia cómo el río se ha hundido, socavando el paredón, arrasando con el camino existente y alcanzando una profundidad de aproximadamente metro y medio.

Esta nota fue elaborada por la comunidad de Maquengal, en el cantón de Guatuso, con el objetivo de visibilizar las problemáticas que afectan la cuenca del Río Frío y ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano y seguro. A través de este pronunciamiento público, buscan llamar la atención de las autoridades y de la ciudadanía en general sobre la urgencia de detener prácticas extractivas que incrementan la vulnerabilidad de las comunidades ante inundaciones y otros riesgos. El Observatorio de Bienes Comunes publica este comunicado con el fin de amplificar la voz comunitaria y contribuir a la defensa de los bienes comunes.

Sedimentación y presión agrícola

Sedimentación y presión agrícola Ocupaciones ilegales y contaminación

Ocupaciones ilegales y contaminación Buen estado general, pesca ilegal externa

Buen estado general, pesca ilegal externa