La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó recientemente su informe State of Global Water Resources 2024, que advierte sobre el estado crítico de los recursos hídricos en un planeta cada vez más afectado por el cambio climático. Aunque el documento no ofrece balances nacionales detallados, sus hallazgos permiten reflexionar sobre los retos de regiones como Centroamérica y el Caribe, altamente vulnerables a fenómenos extremos y a la presión sobre sus bienes comunes naturales.

Un año récord en calor y extremos

El 2024 fue catalogado como el año más cálido desde que se tienen registros, con un aumento sostenido de la temperatura media global. Bajo esas condiciones, fenómenos como El Niño intensificaron sequías en algunas zonas y lluvias extremas en otras, evidenciando que el agua es un bien común en riesgo, cuya gestión requiere información confiable y cooperación internacional.

Centroamérica y el Caribe: vulnerabilidad y vacíos de información

La región continúa siendo subrepresentada en la observación hidrológica mundial. Pese a algunos esfuerzos de integración en redes de monitoreo, aún existen vacíos en registros sobre caudales, aguas subterráneas o humedad del suelo. Esto dificulta anticipar y mitigar los impactos de sequías prolongadas, huracanes o lluvias torrenciales, fenómenos que se repiten con mayor intensidad en los últimos años.

Centroamérica subrepresentada: un vacío preocupante

Aunque el informe de la OMM busca ofrecer una visión global, la escasa representación de Centroamérica en las redes de monitoreo hidrológico constituye un motivo de alarma. Esta ausencia de datos limita la capacidad de entender con precisión los impactos que fenómenos como El Niño, los huracanes o las sequías tienen en la región.

La situación es especialmente delicada porque Centroamérica es una de las zonas más frágiles del continente en términos hídricos y climáticos:

El Corredor Seco Centroamericano, que se extiende desde el sur de México hasta el Pacífico de Costa Rica, es un territorio donde las sequías prolongadas afectan de manera recurrente a las comunidades rurales, con consecuencias directas en la seguridad alimentaria, la salud y la migración forzada.

Al mismo tiempo, la región enfrenta lluvias extremas y huracanes cada vez más intensos en el Caribe, generando un ciclo de vulnerabilidad doble: falta de agua en algunos territorios y exceso destructivo en otros.

A estas condiciones se suman vulnerabilidades estructurales como la dependencia de la agricultura de subsistencia, la pobreza rural, la débil planificación territorial y la escasa capacidad institucional para responder de manera integrada.

Que Centroamérica aparezca con poca visibilidad en los balances globales significa que uno de los territorios más expuestos y con menos resiliencia frente a la crisis climática queda insuficientemente diagnosticado. Esto refuerza la necesidad de fortalecer la cooperación regional, ampliar las redes de monitoreo y colocar al agua en el centro de las estrategias de adaptación.

Costa Rica: entre la abundancia y la presión sobre el recurso

Aunque Costa Rica suele percibirse como un país privilegiado en disponibilidad de agua, enfrenta tensiones que revelan una realidad más compleja:

Acuíferos bajo presión: en distintas regiones se han señalado riesgos de sobreexplotación y contaminación, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad futura de reservas estratégicas.

Eventos extremos: sequías en el Pacífico Norte e inundaciones en el Caribe y el Valle Central se han vuelto más frecuentes, afectando comunidades, producción agrícola e infraestructura.

Contaminación de ríos y mantos acuíferos: la expansión de la agroindustria, especialmente en monocultivos intensivos como piña, banano y caña de azúcar, ha estado asociada a la contaminación por agroquímicos de aguas superficiales y subterráneas. Esto afecta tanto a comunidades rurales que dependen de acueductos locales como a ecosistemas frágiles.

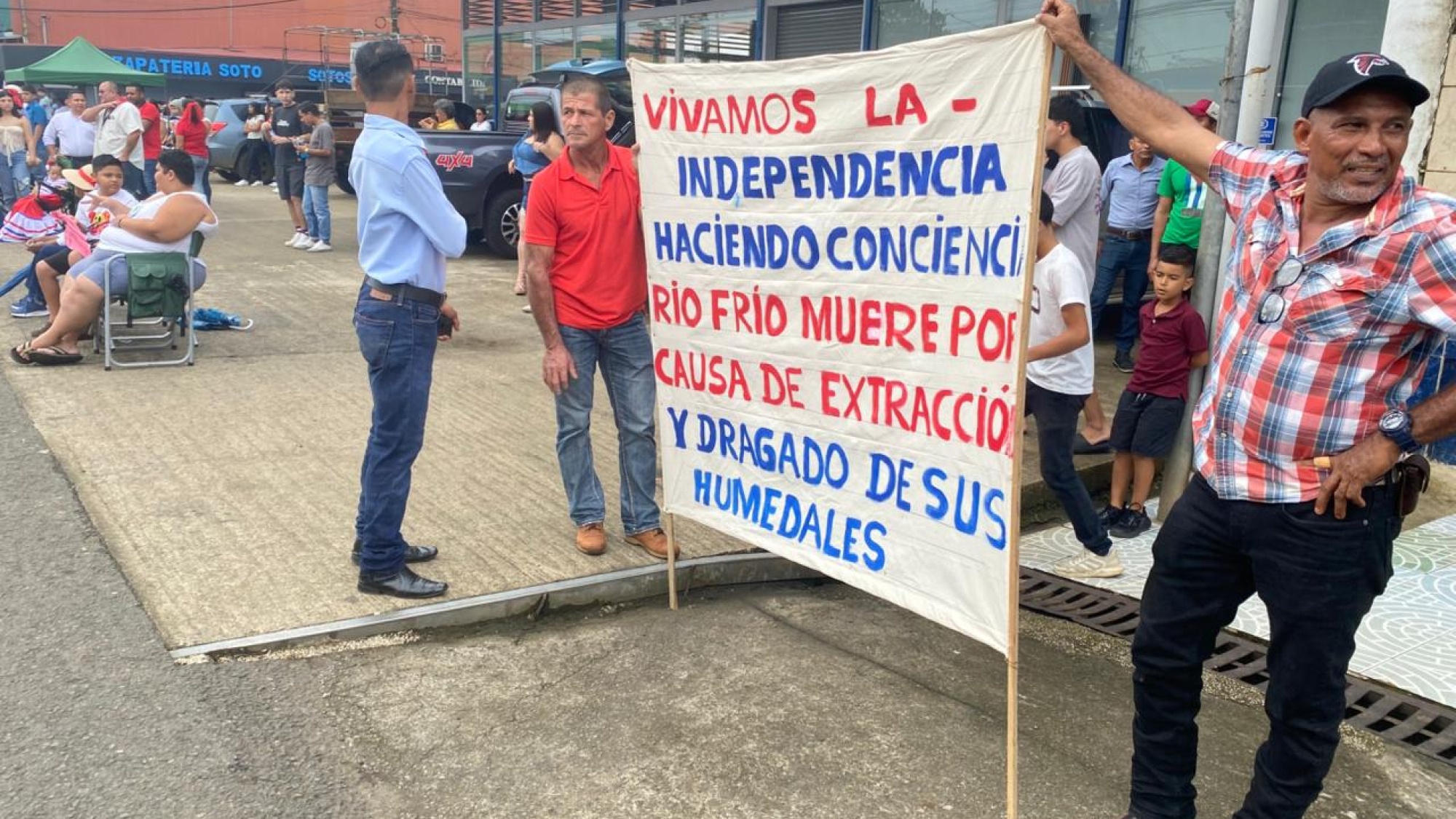

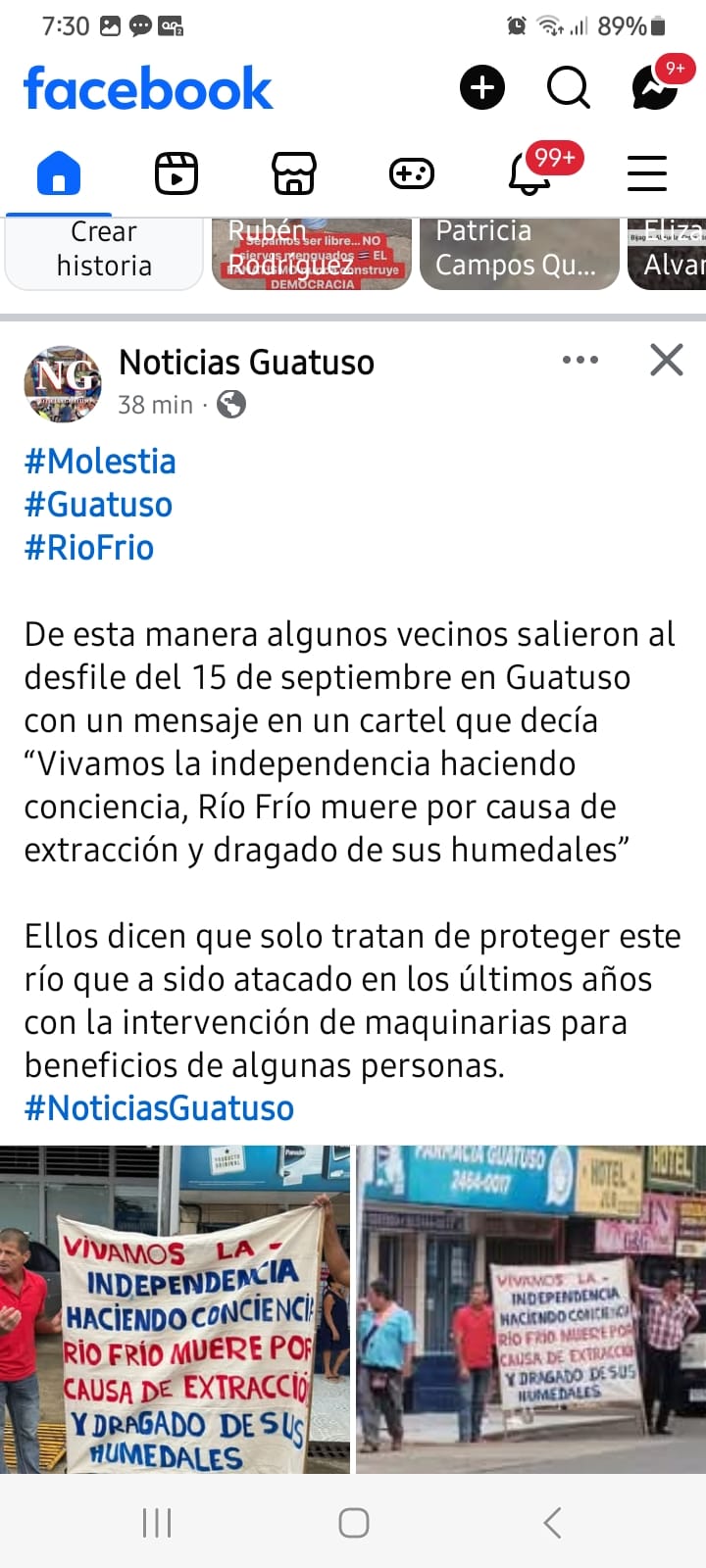

Impactos de la minería no metálica: la extracción de arena, grava y piedra en cauces de ríos genera alteraciones físicas en los lechos, erosión de márgenes, afectación de la biodiversidad acuática y cambios en la dinámica hidrológica. Estas actividades, que abastecen principalmente la construcción, han sido señaladas como una fuente de deterioro en ríos del Valle Central y otras regiones, con consecuencias directas para el caudal, la calidad del agua y la seguridad de las comunidades aledañas.

Ecosistemas compartidos: lagos, humedales y ríos de importancia ecológica y social reflejan que el agua trasciende fronteras administrativas y exige enfoques de gestión que integren la dimensión territorial y regional.

Lo que tienen en común los casos críticos

Más allá de la cantidad de agua disponible, el desafío principal está en su gobernanza. La fragmentación institucional, la superposición de competencias y la ausencia de información integral dificultan una gestión coordinada y sostenible. Esta situación abre espacios a conflictos sociales y a un uso desigual del recurso, especialmente cuando los intereses económicos entran en tensión con las necesidades comunitarias y ambientales.

Frente a estas limitaciones, comunidades organizadas —a través de ASADAS, colectivos socioambientales y redes vecinales— han jugado un papel fundamental en la defensa y vigilancia del agua como bien común. Sus esfuerzos muestran que la gobernanza hídrica no puede depender únicamente de instituciones técnicas: requiere participación social activa, mecanismos de control ciudadano y un enfoque de justicia en el acceso.

La necesidad de una justicia socioecológica en la gestión del agua

El agua no es solo un recurso natural: es un soporte de vida que articula comunidades, ecosistemas y culturas. Sin embargo, las tensiones en torno a su uso y distribución muestran que los impactos no se reparten de manera equitativa. En Costa Rica, como en muchas partes del mundo, las comunidades rurales y periféricas suelen enfrentar los mayores riesgos: contaminación de acueductos locales, sobreexplotación de acuíferos de los que dependen, o afectaciones por proyectos extractivos y de infraestructura.

Desde una perspectiva de justicia socioecológica, abordar el agua como bien común implica reconocer al mismo tiempo:

La dimensión ambiental, que exige garantizar caudales ecológicos, proteger acuíferos y humedales, y asegurar la resiliencia frente al cambio climático.

La dimensión social, que requiere equidad en el acceso, participación efectiva de las comunidades en las decisiones y respeto a los derechos humanos al agua y al saneamiento.

La dimensión intergeneracional, que obliga a pensar en la sostenibilidad a largo plazo, evitando comprometer reservas estratégicas y ecosistemas para beneficio inmediato de sectores económicos.

Esta mirada permite entender que la crisis del agua no es únicamente un problema técnico, sino también ético y político: se trata de decidir colectivamente cómo se reparte, quién asume los costos de la degradación y qué modelo de desarrollo se privilegia. Avanzar hacia una justicia socioecológica supone democratizar la gestión hídrica, reconocer la voz de comunidades históricamente invisibilizadas y situar la defensa del agua en el centro de las agendas de justicia ambiental y climática.

Poco margen

El informe mundial confirma que el agua se encuentra cada vez más amenazada por el cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación. En el caso de Costa Rica, este panorama demanda acciones urgentes: fortalecer la gestión sostenible de los acuíferos, mejorar los sistemas de alerta temprana, atender los impactos de la agroindustria y la minería no metálica sobre ríos y mantos acuíferos, y ampliar los espacios de participación comunitaria en las decisiones.

Desde una perspectiva de justicia socioecológica, la gestión del agua no puede reducirse a cálculos técnicos o a balances de oferta y demanda: implica reconocer derechos, reparar desigualdades y garantizar que las comunidades y los ecosistemas tengan un lugar en las prioridades de política pública.

El agua no reconoce fronteras políticas ni institucionales. Protegerla como bien común exige cooperación, vigilancia social y un compromiso ético con la vida y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.