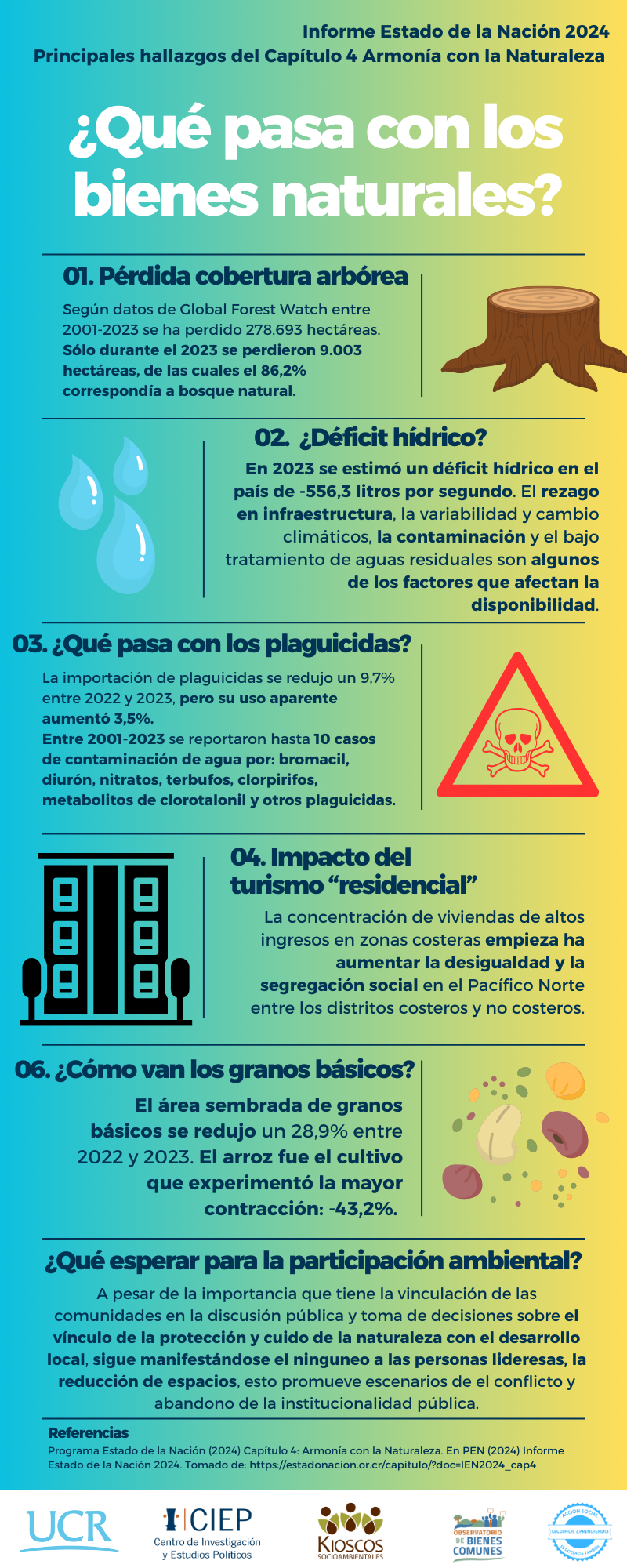

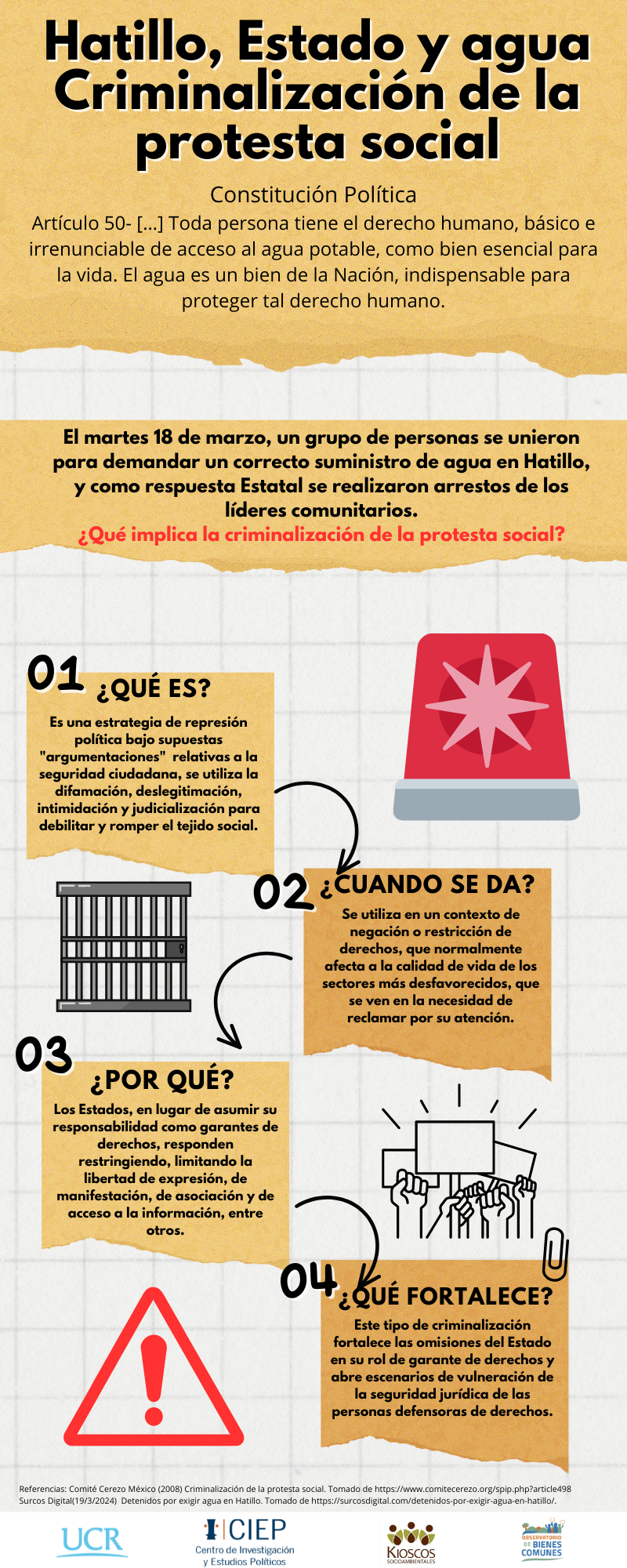

En un país que ha construido su identidad ambiental sobre la protección de la naturaleza y el acceso universal a bienes esenciales, el reciente cambio en la normativa sobre plaguicidas en el agua potable marca un giro preocupante. Bajo el pretexto de ajustes técnicos, el gobierno costarricense ha sustituido límites claros por “valores de alerta” («Gobierno amplía límite de plaguicidas en el agua para consumo humano» Delfino CR), lo que en la práctica flexibiliza la respuesta estatal ante la presencia de contaminantes peligrosos en el agua que consumen miles de personas cada día.

Este cambio no es neutro. Representa una regresión ambiental que debilita el principio de precaución, reduce la exigibilidad de derechos adquiridos y traslada el riesgo de la contaminación desde los responsables hacia las comunidades más expuestas. Más aún, es expresión de un fenómeno cada vez más evidente: la captura institucional de la política ambiental por intereses económicos, particularmente de sectores agroindustriales que históricamente han presionado por regulaciones más laxas en el uso de plaguicidas.

Desde el enfoque de los bienes comunes, este retroceso plantea una pregunta urgente: ¿qué significa que el agua deje de ser garantizada como un derecho y comience a tratarse como una variable negociable? En este análisis exploramos las implicaciones de este cambio normativo, su distancia con los estándares internacionales, los riesgos sociales y ambientales que genera, y por qué su defensa debe volver al centro del debate público.

Estos cambios se hicieron a través del Decreto Ejecutivo N° 38924-S “Reglamento para La Calidad del Agua Potable”.

¿Qué pasó?

El reciente cambio normativo anunciado por el gobierno de Costa Rica —que introduce “valores de alerta” en lugar de límites fijos para plaguicidas en el agua potable— plantea serias preguntas sobre el rumbo de la política ambiental y sanitaria del país. Bajo un lenguaje técnico y supuestamente neutral, se encubre una transformación política que afecta profundamente la gestión del agua como bien común, el papel del Estado como garante de derechos, y el delicado equilibrio entre salud pública e intereses económicos.

Este giro normativo no puede leerse como una simple actualización reglamentaria. Es expresión de una lógica de regresión ambiental, en la que se flexibilizan las garantías existentes y se debilitan los marcos de protección que se habían construido en respuesta a luchas sociales y principios internacionales de precaución.

Agua como bien común: lo que se pone en juego

Desde una perspectiva de bienes comunes, el agua no es solo un recurso natural ni un insumo técnico para la gestión estatal. Es un bien vital, esencial e insustituible, que pertenece a todas las personas y cuya gestión exige políticas fundadas en el acceso equitativo, la sostenibilidad ambiental, la corresponsabilidad social y la participación comunitaria real.

Hablar del agua como bien común implica rechazar las lógicas de apropiación, control exclusivo o administración tecnocrática desligada del tejido social. Exige instituciones públicas abiertas a la fiscalización ciudadana y normativas que prioricen el interés colectivo por encima de la rentabilidad o la comodidad operativa.

Desde esta visión, toda decisión que afecte la calidad del agua debe evaluarse no solo desde criterios de viabilidad técnica, sino desde su impacto en la justicia ambiental, los derechos humanos y el respeto a la vida.

¿Qué se está cambiando?

Hasta ahora, la normativa nacional establecía límites claros para la presencia de plaguicidas en agua potable, siguiendo los estándares de la Unión Europea:

0,1 microgramos por litro (µg/L) para cualquier plaguicida individual,

0,5 µg/L como valor máximo combinado para la suma de plaguicidas detectados.

Estos límites no eran caprichosos. Estaban basados en el principio de precaución, ampliamente reconocido en el derecho ambiental internacional, que establece que cuando existen dudas razonables sobre riesgos a la salud o al ambiente, se deben tomar medidas preventivas antes de que el daño sea irreversible.

Con la nueva normativa, se sustituye este marco preventivo por la figura de un “valor de alerta”. En lugar de accionar de forma inmediata ante la detección de plaguicidas por encima del umbral, las autoridades abrirán un proceso técnico adicional para evaluar riesgos y decidir posibles acciones. No hay obligación de informar al público ni de interrumpir el suministro.

Este giro traslada la política sanitaria desde un enfoque de control preventivo a uno de manejo reactivo del riesgo, en el que el cumplimiento depende más de evaluaciones discrecionales que de reglas claras. Aunque se argumenta que esto permitirá una gestión “más técnica”, en la práctica flexibiliza la responsabilidad institucional y debilita las garantías para las personas usuarias, especialmente en comunidades rurales y zonas donde los monocultivos y el uso intensivo de agrotóxicos han sido denunciados por décadas.

¿Retroceso normativo o captura institucional?

Este cambio no debe leerse de forma aislada. Forma parte de un patrón más amplio de desregulación ambiental silenciosa, en el que el aparato institucional se adapta para favorecer la expansión de intereses corporativos, incluso en áreas clave como la salud, el agua o la tierra. En términos conceptuales, estamos ante un caso claro de captura institucional: cuando las decisiones públicas son moldeadas sistemáticamente para servir intereses privados, debilitando el mandato de proteger el bien común.

Las consecuencias de esta captura se traducen en:

Debilitamiento de la exigibilidad legal: sin un límite fijo, las comunidades afectadas no tienen un punto de referencia claro para exigir medidas ni protección.

Inacción institucional normalizada: los “valores de alerta” permiten posponer decisiones y trasladar la carga de la prueba a procesos técnicos sin plazos ni sanciones.

Desresponsabilización del Estado: al desligarse de límites obligatorios, las autoridades pueden justificar la omisión de acciones concretas, incluso ante evidencia de contaminación.

Este modelo de gestión no solo reduce la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también profundiza las desigualdades estructurales: quienes más dependen de fuentes de agua comunitarias, menos capacidad tienen de defenderse.

Lo común se defiende desde abajo

Este escenario debe llevarnos a una reflexión urgente:

¿Quién define hoy qué niveles de contaminación son “aceptables”?

¿Qué tipo de Estado necesitamos para proteger lo común?

¿Qué mecanismos nos quedan como ciudadanía cuando las normas se modifican sin consulta y sin debate público?

Frente a una institucionalidad que reduce su papel garante y actúa como gestor técnico de la incertidumbre, la defensa del agua como bien común debe fortalecerse desde los territorios, desde las comunidades organizadas, los movimientos socioambientales, las redes de vigilancia ciudadana y los espacios educativos.

Defender lo común implica repolitizar la gestión del agua, volver a discutir quién decide, para quién se legisla y a quién se protege.

En defensa del agua, la vida y el bien común

La introducción de los “valores de alerta” en lugar de límites fijos para plaguicidas no es un asunto meramente técnico. Es un cambio de fondo que relaja estándares, normaliza el riesgo y debilita derechos conquistados.

Es también un recordatorio de que las conquistas en salud pública y protección ambiental no son irreversibles: pueden erosionarse silenciosamente si no hay vigilancia social y resistencia organizada.

En tiempos de captura institucional, defender el agua como bien común es también defender la vida, la democracia y la dignidad. Porque el agua no se negocia, no se relativiza, no se privatiza. Se cuida, se lucha y se protege desde abajo.

¿Por qué importan los estándares europeos?

Uno de los elementos más significativos de este cambio normativo es el abandono del modelo europeo de control de plaguicidas en agua potable, considerado internacionalmente como uno de los más protectores para la salud humana. Comprender esta diferencia no es un tecnicismo: es clave para dimensionar los riesgos que se asumen con la nueva normativa.

¿Qué dice la normativa europea?

La Directiva (UE) 2020/2184 sobre agua potable mantiene límites estrictos:

0,1 µg/L para cada plaguicida individual.

0,5 µg/L para la suma total de plaguicidas detectados.

Esta directiva se basa en el principio de que el agua debe estar prácticamente libre de plaguicidas, no porque todos sean igual de tóxicos, sino porque:

- Los efectos combinados o sinérgicos entre plaguicidas son difíciles de predecir.

- Existen incertidumbres científicas sobre impactos a largo plazo en salud humana.

- Hay una responsabilidad pública de garantizar confianza, transparencia y seguridad.

Estos límites funcionan como umbral de acción inmediata, no como sugerencia o margen de interpretación.

¿Qué plantea la nueva normativa costarricense?

Con la introducción del “valor de alerta”:

Se deja de aplicar un límite legal uniforme, y se permite que la presencia de plaguicidas active solo un proceso de análisis posterior.

No se establece un valor único de referencia, sino que se permite modular la respuesta estatal según evaluaciones caso por caso.

Se relaja el principio de acción inmediata ante contaminación, debilitando la trazabilidad de responsabilidades.

Implicaciones y riesgos

1. Menor protección sanitaria: El nuevo esquema puede permitir que personas consumidoras estén expuestas a niveles de plaguicidas que antes eran inaceptables, sin ser informadas o protegidas a tiempo.

2. Mayor margen para la inacción institucional: Al no haber un tope fijo, las autoridades pueden postergar decisiones, a menudo bajo presión de actores agroindustriales o por limitaciones técnicas internas.

3. Vulnerabilidad de las poblaciones rurales: Comunidades que dependen de acueductos comunales o fuentes superficiales —muchas veces cercanas a zonas agrícolas intensivas— serán las más afectadas, sin recursos para monitorear ni reclamar.

4. Debilitamiento del control ciudadano: El abandono de un límite claro dificulta la fiscalización desde las organizaciones comunitarias o ambientales, y resta poder a la ciudadanía en la defensa de sus derechos.

Lo que el nuevo decreto desactiva: del control preventivo a la omisión institucional

Antes de la aprobación del nuevo decreto, el Ministerio de Salud aplicaba una normativa clara y estricta en materia de calidad del agua para consumo humano, alineada con estándares europeos. Esta normativa establecía límites máximos permisibles para residuos de plaguicidas en el agua potable —0,1 µg/L por plaguicida individual y 0,5 µg/L para la suma total— como criterios obligatorios y vinculantes. Es decir, si un análisis revelaba la presencia de plaguicidas por encima de esos niveles, se activaban de inmediato acciones sanitarias obligatorias, tales como:

Orden de cierre o suspensión del servicio del acueducto afectado.

Notificación pública a la comunidad sobre la contaminación detectada.

Intervención técnica para identificar la fuente del contaminante y establecer medidas correctivas.

Estas acciones respondían directamente al principio de precaución: cuando existía evidencia de una amenaza potencial —aunque no hubiera certeza absoluta sobre sus efectos— el Ministerio tenía el deber de actuar preventivamente para proteger la salud de la población.

Este modelo otorgaba a la ciudadanía y a las comunidades rurales una herramienta de exigibilidad clara. Un laboratorio acreditado podía hacer un análisis independiente, y si se superaban los umbrales, el Ministerio de Salud estaba legalmente obligado a intervenir, sin necesidad de un juicio técnico posterior. El límite era el disparador de la acción, no un punto de discusión.

Además, esta normativa permitía a las comunidades organizadas y defensoras ambientales ejercer vigilancia ciudadana, interponer denuncias e incluso presionar por medidas cautelares o judiciales en caso de inacción institucional.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

Con la introducción de los “valores de alerta”, el límite deja de ser una orden de acción inmediata y se convierte en un umbral de observación, sujeto a interpretación técnica. Esto significa que el Ministerio de Salud ya no está obligado automáticamente a emitir una orden sanitaria, sino que puede optar por esperar estudios adicionales, evaluar el contexto y eventualmente actuar, sin que haya plazos claros ni consecuencias legales por no intervenir.

Este cambio desvanece el vínculo entre evidencia y acción, y debilita el marco de corresponsabilidad institucional que protegía a las poblaciones más vulnerables.

Hoy más que nunca, urge fortalecer la vigilancia ciudadana y exigir transparencia en las decisiones que afectan la vida. El agua es un bien común y no puede quedar a merced de intereses económicos ni de tecnocracias opacas.

Crédito de imágenes Semanario Universidad