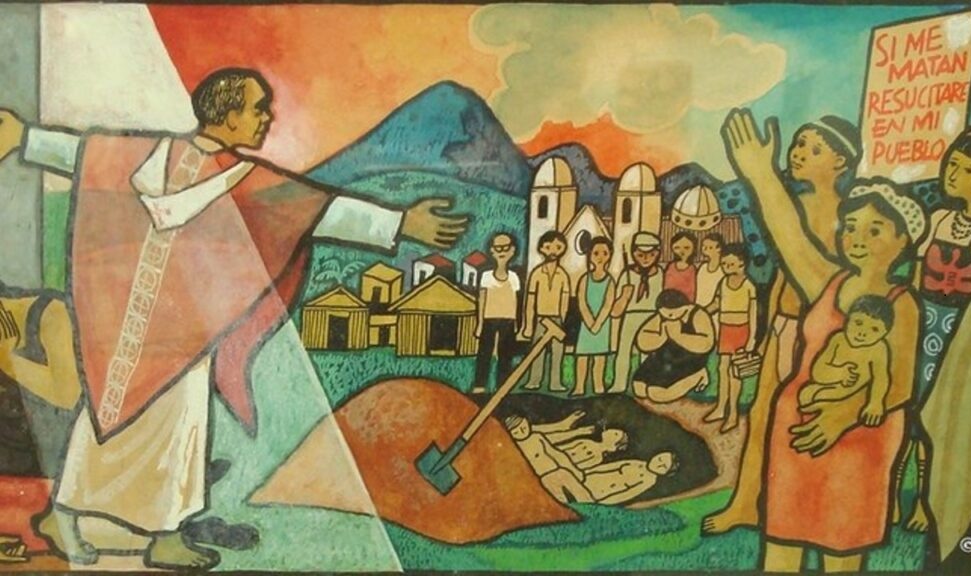

El Río Frío ha sido, por generaciones, el corazón que sostiene la vida cotidiana en Maquengal y comunidades vecinas. Entre sus piedras se tejían historias, juegos, oficios y aprendizajes que unían a la gente con su territorio. Pero en los últimos años, las y los habitantes han visto transformaciones profundas: pozas que desaparecen, orillas que se desmoronan, cauces que se estrechan y un silencio extraño donde antes “el río cantaba”.

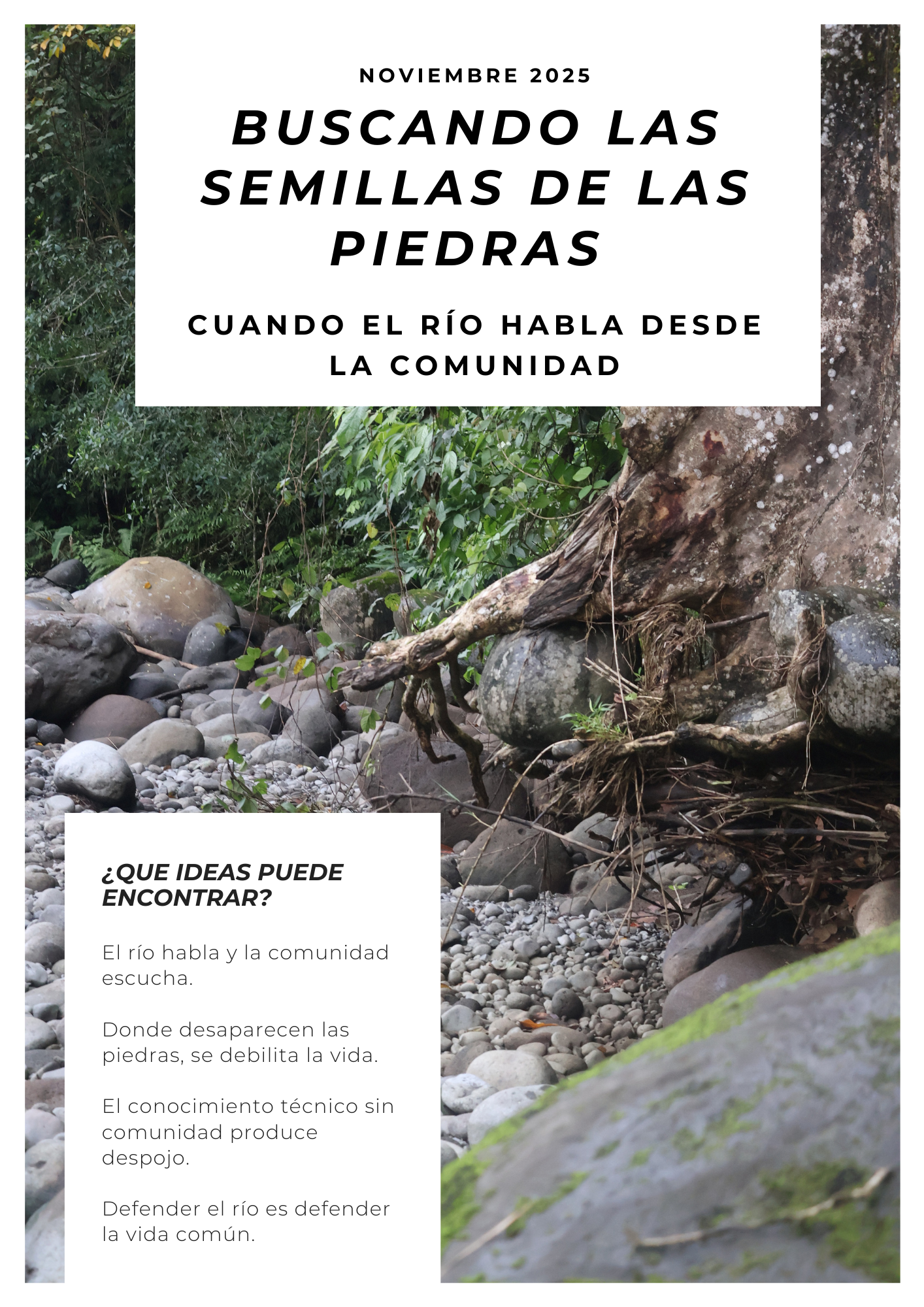

Frente a un deterioro cada vez más visible —y una institucionalidad que muchas veces no logra verlo— nació el monitoreo comunitario que da vida al documento Buscando las semillas de las piedras.

¿Por qué un monitoreo comunitario?

El monitoreo surge de una convicción sencilla y poderosa: quienes viven el río todos los días tienen derecho a nombrar lo que está pasando. No se trata solo de un ejercicio técnico, sino de una acción de defensa y de memoria.

Las comunidades observaron cómo la extracción intensiva de material, el paso de maquinaria y la falta de control debilitaban la estructura del río y alteraban su equilibrio natural. Ante ello, decidieron caminarlo, registrar sus cambios, conversar con quienes lo conocen desde hace décadas y construir una lectura desde el territorio.

Monitorear, en este caso, es una forma de cuidar. Es recuperar la palabra frente a informes que reducen la vida a coordenadas y volúmenes de extracción. Es decir: el río tiene memoria, y nosotros también.

Principales hallazgos del monitoreo

El recorrido —realizado entre la finca de Fernando Murillo y la entrada pública al río— dejó ver un patrón claro y preocupante:

-Modificación del cauce: el río ha cambiado de trayecto, profundizándose en canales angostos y perdiendo capacidad de oxigenación.

-Desaparición de piedras y alteración del lecho: en tramos donde pasó la maquinaria, las piedras grandes —que dan estructura y estabilidad al cauce— han desaparecido casi por completo, dejando sedimentos finos y un río “cansado”.

-Erosión acelerada: orillas inestables, árboles caídos y pérdida de vegetación muestran que la erosión avanza más rápido de lo que puede reponerse.

-Pérdida de pozas y afectación ecológica: sitios emblemáticos como la Poza del Remolino se han transformado; especies de fauna se desplazan en busca de mejores condiciones.

-Degradación del espacio público: el río dejó de ser un lugar de recreación y encuentro; los paredones y el ruido de maquinaria han fragmentado un espacio que antes era comunal y vivo.

-Diferencia entre la mirada institucional y la comunitaria: mientras algunos informes minimizan los impactos, las personas recuerdan un río navegable, fresco y lleno de vida: un contraste que expresa la brecha entre el escritorio y el territorio.

¿Qué aporta este documento a la discusión?

El informe ofrece algo que ningún expediente técnico puede producir por sí solo: una lectura viva, situada y comunitaria del territorio.

Sus aportes centrales son:

-Desmontar el mito del “pueblo disperso”: el documento evidencia que el río no está vacío ni marginal. Está habitado, transitado y cuidado por generaciones.

-Exponer impactos acumulativos que suelen quedar fuera de los estudios de impacto ambiental, especialmente aquellos relacionados con la pérdida de piedras y el debilitamiento ecológico del cauce.

-Mostrar la capacidad comunitaria para producir conocimiento: la memoria, la experiencia cotidiana y la lectura crítica del territorio permiten identificar daños que no aparecen en los informes formales.

-Plantear un diálogo necesario entre saber técnico y saber local, donde ninguno sustituye al otro; más bien se complementan y tensionan para construir decisiones más justas.

-Reforzar la defensa del río como bien común, no como recurso de extracción ni como espacio “subutilizado”.

Este documento es, en sí mismo, un aporte a la justicia socioambiental: demuestra que el conocimiento también se construye desde las orillas.

Entre las piedras: la fuerza de las voces comunitarias

Buscando las semillas de las piedras es más que un informe: es un acto de dignidad. En cada fotografía, en cada recuerdo compartido, en cada explicación sobre cómo “el río se está cansando”, se afirma una verdad profunda: la comunidad conoce su territorio de una manera que ningún expediente puede reemplazar.

Allí donde las instituciones ven únicamente datos, la comunidad ve vínculos, afectos, memoria y futuro.

Allí donde algunos informes justifican la extracción, las comunidades muestran el deterioro y sus consecuencias.

Este monitoreo recuerda que un río no cabe en un formulario, y que un territorio no se comprende sin escuchar a quienes lo habitan.

Al final, las semillas que se buscan entre las piedras son también semillas de organización y esperanza. Porque aunque el río haya cambiado, las comunidades siguen defendiendo su derecho a vivir en un territorio sano, vivo y respetado.

Defender el Río Frío es defender la vida común. Y esa defensa empieza escuchando —con respeto y con seriedad— las voces que nunca debieron ser invisibilizadas.

La participación ambiental como camino para defender los bienes comunes

La experiencia del Río Frío demuestra que la defensa de los bienes comunes naturales no puede depender únicamente de trámites, expedientes o estudios técnicos: requiere participación activa, cotidiana y consciente de las comunidades que habitan los territorios. Cuando las personas se organizan para mirar, registrar y dialogar sobre lo que ven, la gestión ambiental deja de ser un asunto lejano y se convierte en una práctica de cuidado colectivo.

La participación ambiental no es solo un mecanismo formal; es una forma de democracia territorial. A través del monitoreo, las comunidades recuperan su derecho a interpretar su entorno, a cuestionar decisiones que les afectan y a proponer caminos de restauración. Esta participación fortalece la vigilancia ciudadana, amplía los espacios de incidencia y permite que las decisiones públicas respondan a la realidad vivida, no solo a los indicadores que caben en un expediente.

Defender un río, un humedal o una montaña implica reconocer que los bienes comunes no se sostienen sin vínculos, sin memoria y sin comunidades organizadas. La participación ambiental, cuando nace desde el territorio, se convierte en una herramienta poderosa para frenar el deterioro, visibilizar impactos y construir alternativas justas. Es también una apuesta ética: afirmar que el agua, la tierra y la vida no pueden quedar en manos de intereses extractivos que fragmentan la comunidad y debilitan los ecosistemas.

Por eso, este monitoreo no es solo un registro. Es un ejercicio de ciudadanía ambiental, una forma de proteger lo que nos sostiene y un recordatorio de que la defensa de los bienes comunes empieza escuchando, observando y actuando en conjunto. Allí, entre las piedras y las voces de la gente, germina la posibilidad de un futuro donde los ríos vuelvan a cantar.

Te invitamos a descargar el informe completo del monitoreo comunitario Buscando las semillas de las piedras. En sus páginas encontrarás el recorrido detallado del Río Frío, las voces de quienes lo habitan y los hallazgos que evidencian la urgencia de proteger este bien común. Descargarlo es una manera de acompañar a la comunidad en su defensa del territorio y de sumarte a la construcción de un futuro donde el río vuelva a tener fuerza y vida.

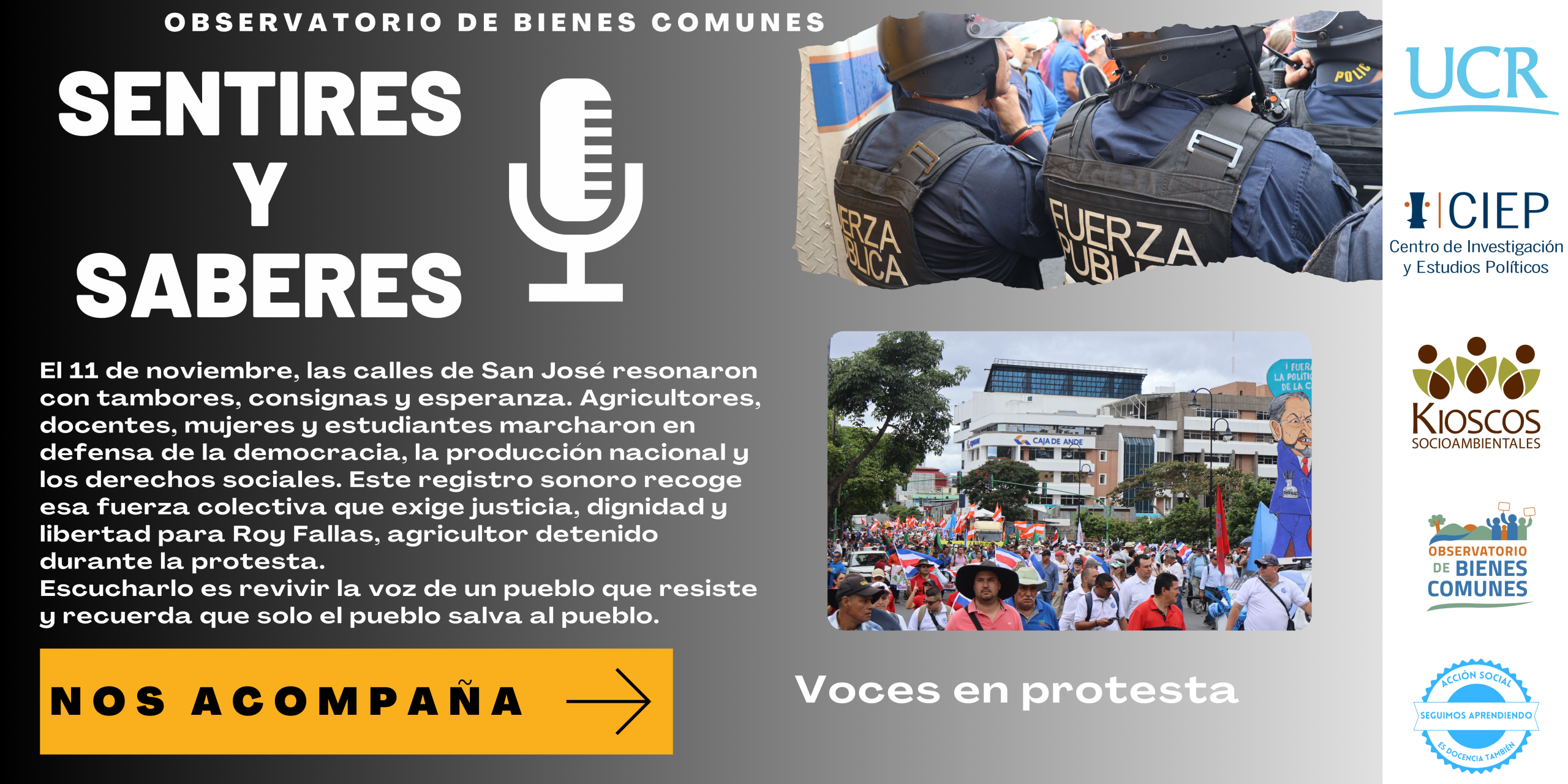

Escuchá aquí el registro sonoro completo de la protesta:

Escuchá aquí el registro sonoro completo de la protesta: