El reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) confirma una preocupación que desde hace años levantan las comunidades costeras, campesinas e indígenas: la protección ambiental en Costa Rica se encuentra debilitada por omisiones institucionales y riesgos de corrupción.

La auditoría examinó 59 expedientes de proyectos con viabilidad ambiental aprobada, principalmente en zonas costeras, y concluyó que la gestión del riesgo de corrupción en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) incumple de manera significativa el marco normativo y técnico. En el 74 % de los casos revisados, se detectaron deficiencias graves que comprometen la transparencia, la trazabilidad y la protección efectiva de los ecosistemas.

Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de Portalón de Quepos, donde la SETENA otorgó viabilidad ambiental sin inspección de campo y basándose en un estudio elaborado por un consultor que actuaba simultáneamente como regente forestal. Posteriormente, el SINAC confirmó la existencia de bosque y ecosistemas frágiles, y se documentaron 16 incumplimientos ambientales.

La Contraloría advierte que este tipo de prácticas erosionan la confianza ciudadana y exponen al país a un uso abusivo de los instrumentos ambientales, donde la aprobación de proyectos puede responder más a intereses privados que al bien común.

¿Qué es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)?

La EIA es un instrumento preventivo de la política ambiental del Estado. Toda obra, actividad o proyecto que pueda alterar el ambiente debe someterse a este proceso antes de su ejecución, con el fin de identificar, mitigar o compensar impactos negativos sobre los ecosistemas y las comunidades.

La SETENA, creada en 1995, es la entidad encargada de analizar los estudios, autorizar las viabilidades ambientales y dar seguimiento a su cumplimiento. En teoría, la EIA busca equilibrar desarrollo y protección ambiental; sin embargo, en la práctica, ha derivado en un proceso burocrático, con escasos controles, baja transparencia y débil participación pública.

| Aspecto clave | Propósito original de la EIA | Problemas actuales identificados por la CGR |

|---|---|---|

| Prevención de daños ambientales | Evaluar antes de construir o intervenir ecosistemas | Viabilidades otorgadas sin inspecciones o con estudios incompletos |

| Participación ciudadana | Garantizar control social sobre proyectos | Información desactualizada y limitada en la web |

| Transparencia y trazabilidad | Documentar cada decisión técnica | Expedientes con documentos sin fecha o ausentes |

| Responsabilidad profesional | Exigir independencia y registro de consultores | Consultores actúan como regentes y responsables del mismo proyecto |

| Seguimiento posterior | Verificar cumplimiento ambiental | Seguimiento reactivo, sin base de datos ni alertas |

| Control institucional | Evitar conflictos de interés | Falta de rotación, controles débiles y opacidad |

Principales hallazgos del informe de la Contraloría

| Categoría | Hallazgo | Datos relevantes | Implicaciones |

|---|---|---|---|

| Verificación técnica | Evaluaciones superficiales o incompletas | 74 % de los expedientes con inconsistencias; 2 casos con estudios erróneos | Viabilidades ambientales inválidas |

| Seguimiento ambiental | Monitoreo reactivo y limitado | SETENA desconoce número total de proyectos activos (algunos desde 1995) | Falta de control y riesgo de daño ambiental |

| Inspecciones de campo | Insuficientes o inexistentes | En 2025 no hubo planificación de inspecciones | Riesgo de afectaciones no detectadas |

| Registro de consultores | Falta de control y contradicciones reglamentarias | Consultores no inscritos o con roles múltiples | Conflictos de interés |

| Transparencia pública | Información desactualizada | 12 de 48 expedientes sin publicar | Se debilita el control ciudadano |

| Ética e integridad | Sin controles hacia actores externos | Sin mecanismos de prevención entre funcionarios y consultores | Exposición a la corrupción |

| Presupuesto insuficiente | Recorte del 73 % en fondos para inspecciones | ₡21 millones menos para supervisión | Pérdida de capacidad institucional |

Un problema estructural: la EIA como trámite y no como garantía

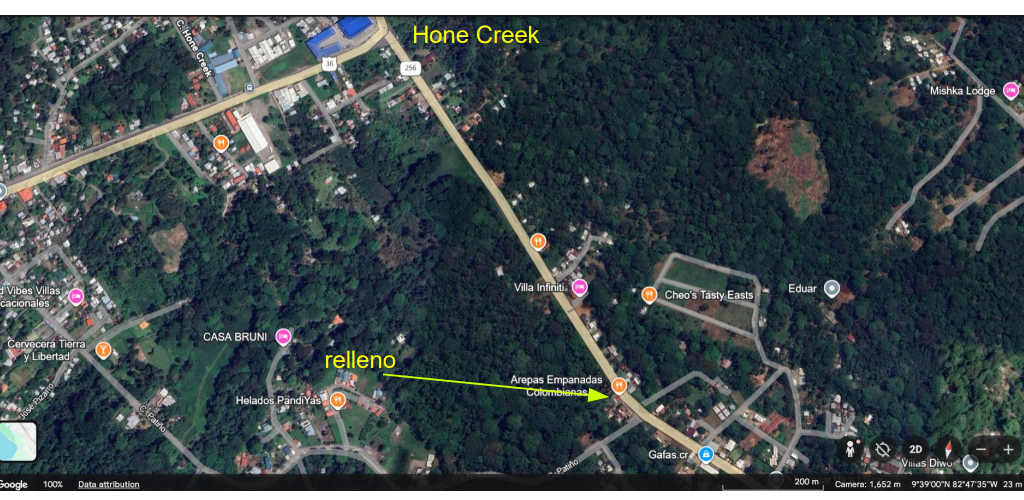

Desde su creación, la SETENA ha acumulado críticas por convertir la Evaluación de Impacto Ambiental en un trámite más que en un verdadero instrumento de gestión pública. Las comunidades lo han vivido en carne propia: denuncian rellenos en humedales, tala en zonas marítimo-terrestres, destrucción de riberas y expansión inmobiliaria en bosques costeros sin respuestas efectivas del Estado.

| Etapa del proceso EIA | Intención original | Falla estructural observada |

|---|---|---|

| Valoración inicial | Evaluar objetivamente la viabilidad ambiental | Dependencia de estudios privados sin revisión técnica real |

| Emisión de viabilidad | Garantizar compatibilidad entre desarrollo y ambiente | Aprobaciones con información incompleta o errónea |

| Seguimiento | Verificar cumplimiento ambiental | Sin sistema de alertas ni inspecciones regulares |

| Participación ciudadana | Fortalecer el control social | Procesos poco accesibles y opacos |

| Control y sanción | Corregir daños o revocar permisos | Nula ejecución de garantías ambientales |

Cuando quienes exigen “rigurosidad técnica” son quienes menos la practican

El informe también desnuda una contradicción histórica: durante años, comunidades y personas defensoras del ambiente han sido descalificadas por “no tener estudios técnicos”, mientras las instituciones y consultores que sí los elaboran incurren en graves fallas técnicas y éticas.

Cada vez que una comunidad denuncia un daño ambiental, se le responde que “no hay evidencia técnica” o que “la SETENA ya aprobó el proyecto”. Pero la Contraloría muestra que esas resoluciones se basan en documentos sin fecha, estudios que no corresponden al proyecto real y consultores con conflictos de interés.

La autoridad que deslegitima la voz comunitaria en nombre de la técnica carece de rigor técnico en su propio trabajo. Este doble estándar —que invalida saberes locales mientras protege la opacidad institucional— es una forma de violencia epistémica y política, que niega el conocimiento territorial y legitima la impunidad.

Hoy, el Estado confirma lo que las comunidades sabían: las omisiones no eran percepciones, eran realidades encubiertas. Escuchar y reconocer esos saberes será esencial para reconstruir una institucionalidad ambiental al servicio de la vida.

Desde los bienes comunes: volver a confiar en el cuidado compartido

El informe de la Contraloría no solo evidencia fallas administrativas: expone una crisis de confianza pública. Desde la perspectiva de los bienes comunes naturales, revela un Estado que ha perdido su capacidad de cuidar colectivamente lo que pertenece a todas y todos: el agua, los bosques, el suelo y la biodiversidad.

Revertir esta situación exige repolitizar la protección ambiental, fortalecer la transparencia, garantizar participación real y reconocer el valor del conocimiento comunitario en la gestión pública.

No se trata solo de reformar reglamentos, sino de reconstruir la ética pública del cuidado compartido.