El Hospital sin Paredes no es solo un capítulo destacado en la historia de la salud pública costarricense: es una lección viva sobre cómo una comunidad puede construir bienestar cuando la salud se entiende como un proceso social, participativo y profundamente humano. Hoy, compartimos una reedición del documento Nuestra Historia sin Paredes —preparada para poner nuevamente en circulación la memoria de esta experiencia— junto con dos entrevistas a Enid Cruz, quien vivió de cerca la construcción de este proyecto y el legado del Dr. Juan Guillermo Ortiz.

Un modelo de salud adelantado a su tiempo

El Hospital sin Paredes surgió como respuesta a las necesidades de comunidades rurales que permanecían excluidas de la atención médica tradicional. La experiencia innovó al romper —literalmente— las paredes que separaban al hospital de la vida cotidiana de la gente.

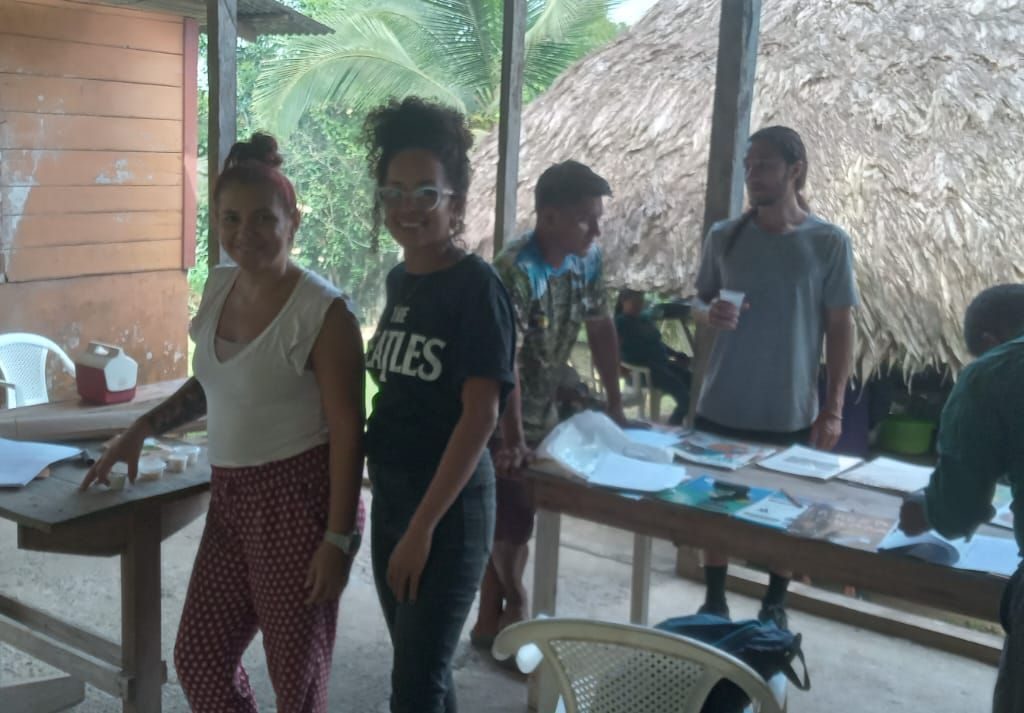

Esta propuesta acercó la salud a los hogares, formó auxiliares de enfermería elegidas por la comunidad, impulsó equipos interdisciplinarios, creó puestos de salud y organizó responsables de salud que articulaban la participación popular con el conocimiento técnico.

El hospital caminaba a la par de la comunidad: acompañaba, prevenía, enseñaba y construía soluciones colectivas frente a los problemas ambientales, sociales y económicos que afectaban la vida.

La voz de Enid Cruz: memoria y compromiso

En el video principal, Enid Cruz comparte su experiencia dentro del Hospital sin Paredes, recordando cómo el programa puso en práctica un enfoque integral y cercano con las comunidades. Sus vivencias revelan el espíritu de trabajo solidario que caracterizó al programa: un modelo donde escuchar, comprender y acompañar eran tan importantes como diagnosticar o tratar.

En un segundo video, Enid habla del Dr. Juan Guillermo Ortiz, figura central del proyecto. Su visión social de la salud permitió que el hospital se transformara en un espacio abierto, democrático y participativo, donde cada persona tenía algo que aportar para el bienestar común.

Leer el documento histórico

Como parte de esta conmemoración, ponemos a disposición la reedición de Nuestra Historia sin Paredes, un documento que recopila testimonios, datos, poemas de las comunidades, fotografías y análisis de un proceso que marcó un antes y un después para la salud en San Ramón y la región.

Es una invitación a volver sobre esa memoria desde el presente:

¿Qué podemos aprender hoy del Hospital sin Paredes?

¿Qué elementos de esa experiencia siguen siendo urgentes?

Un legado para los bienes comunes sociales

El Hospital sin Paredes ofrece aprendizajes muy valiosos para pensar los bienes comunes sociales —aquellos ámbitos esenciales para la vida que solo pueden sostenerse mediante prácticas colectivas de cuidado, acceso equitativo y responsabilidad compartida.

Tres enseñanzas centrales destacan:

1. La salud como construcción comunitaria: El programa mostró que la salud no se limita a la consulta médica. Requiere caminos, agua potable, organización, educación, alimentación, vivienda y participación. Es decir: la salud depende de los bienes comunes que sostienen la vida cotidiana.

2. La participación como derecho y como método: El lema “la salud es un derecho del pueblo y su participación un deber” expresaba algo fundamental: las comunidades no son beneficiarias pasivas, sino protagonistas del diseño y sostenimiento del sistema de salud. Esta visión sigue siendo crucial en tiempos donde la participación se fragmenta o reduce a trámites institucionales.

3. El vínculo entre conocimiento técnico y saberes populares: La experiencia de San Ramón demostró que profesionales y comunidades pueden construir soluciones juntos, reconociendo saberes locales, registrando datos, investigando causas y devolviendo la información a la población. Hoy, este diálogo es indispensable para cualquier gestión de bienes comunes.

Una historia viva

Aunque el programa enfrentó resistencias y fue debilitado por decisiones institucionales, su legado permanece. Es una memoria necesaria para seguir imaginando sistemas de salud más cercanos, participativos y justos.

Con esta nota, los videos y la reedición del documento original, invitamos a reconocer la vigencia del Hospital sin Paredes como un patrimonio social, un ejemplo de innovación pública y un recordatorio de que la salud —como la educación, el agua o el territorio— se sostiene mejor cuando se construye desde la comunidad.