El pasado 14 de junio se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, un espacio de palabra, denuncia y escucha colectiva. La actividad fue organizada por el proyecto de acción social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola, de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y de la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.

Durante el encuentro, representantes del pueblo indígena Ngöbe compartieron testimonios profundamente reveladores sobre las múltiples formas de exclusión, discriminación y violencia estructural que enfrentan en su vida cotidiana. Organizados en un ejercicio colectivo de resistencia, abordaron cuatro ejes fundamentales: trabas en ayudas sociales, salud y acceso al agua, condiciones laborales y la ausencia de reconocimiento territorial.

Las voces presentes, provenientes directamente de las comunidades del sur del Caribe costarricense, expusieron situaciones que no son nuevas, pero sí largamente invisibilizadas por las instituciones del Estado. Lejos de tratarse de hechos aislados, sus testimonios dan cuenta de un patrón sostenido de abandono institucional, racismo estructural y negación de derechos fundamentales, todo ello agravado por la falta de un territorio reconocido que garantice condiciones mínimas para el ejercicio de su autonomía.

Este conversatorio no solo permitió conocer de primera mano la realidad que enfrentan más de 10.000 personas Ngöbe en Sixaola, sino que también evidenció la urgencia de articular esfuerzos entre comunidades, academia e instituciones públicas comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas. La demanda fue contundente: reconocimiento, justicia territorial y garantías efectivas para una vida digna.

Finalmente, la actividad reafirmó la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con los compromisos internacionales asumidos, en particular el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la tierra, a su cultura, a decidir sobre su desarrollo y a ser consultados en todo aquello que les afecte. Este resumen busca amplificar esas voces y contribuir a visibilizar una deuda histórica que no puede seguir siendo postergada.

A lo largo del conversatorio, las y los representantes del pueblo Ngöbe compartieron con firmeza y claridad las principales problemáticas que enfrentan en sus territorios. A partir de sus experiencias directas, identificaron y desarrollaron cuatro dimensiones fundamentales donde se concentra la exclusión estructural que viven como población indígena: las trabas institucionales para acceder a ayudas sociales, las barreras para ejercer el derecho a la salud y al agua potable, las condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras, y la ausencia de un territorio reconocido que sustente su existencia colectiva. Cada uno de estos ejes no solo refleja violaciones de derechos, sino también los desafíos urgentes que deben ser atendidos por el Estado y la sociedad costarricense. A continuación, se presenta una síntesis de lo expuesto en cada tema.

Ayudas sociales: exclusión desde el diseño institucional

Participantes: Itzenia Beker, William Anastasio, Carmela Miranda, Eulalia Tomas

La primera exposición del conversatorio abordó las trabas sistemáticas que enfrenta la población Ngöbe para acceder a ayudas sociales, en especial a los programas del IMAS. Las participantes relataron cómo los criterios de selección institucionales no se ajustan a la realidad que vive esta población, y más bien terminan excluyéndola. Se expusieron casos donde se rechaza el apoyo a familias porque uno de sus miembros trabaja en fincas bananeras, aunque sus ingresos sean insuficientes para cubrir las necesidades básicas de un hogar numeroso.

También se denunció que muchas personas son excluidas por criterios relacionados con el estatus migratorio, el hecho de no tener territorio reconocido o por contar con hijas e hijos con becas educativas, sin considerar que los montos de esas becas son mínimos. Además, se hizo énfasis en que el IMAS exige que los trámites se hagan por correo electrónico, lo cual representa una barrera infranqueable para muchas mujeres indígenas que no tienen acceso a internet, dispositivos digitales o alfabetización digital básica.

La discriminación se entrelaza también con el idioma: muchas mujeres Ngöbe no dominan el español escrito, lo que limita su capacidad para comunicarse con las instituciones públicas. Como consecuencia, sus necesidades quedan sin respuesta y se refuerza la idea de que estas instituciones no están pensadas para los pueblos indígenas. “Nosotras no pedimos caridad, pedimos respeto y acceso justo a lo que por derecho nos corresponde”, afirmó Itzenia Beker.

En medio de este panorama, se recalcó la importancia de revisar y reformar los mecanismos de selección y atención del IMAS y de otras instituciones sociales. El modelo actual reproduce la exclusión de los pueblos indígenas al aplicar lógicas burocráticas que desconocen las condiciones específicas de las comunidades, su estructura familiar ampliada y la realidad intercultural.

La exposición concluyó con una exigencia clara: que el Estado costarricense cumpla con los compromisos asumidos a nivel internacional, como el Convenio 169 de la OIT y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho de los pueblos indígenas al acceso equitativo a servicios públicos sin discriminación.

Salud y agua: entre la desatención, el racismo y la violencia obstétrica

Participantes: María Jiménez, Enoj Bonilla, Griselda Ábrego, Thalía Jiménez

El segundo bloque del conversatorio se centró en la grave situación de salud y acceso al agua potable que enfrenta la población Ngöbe en Sixaola. Las personas expositoras señalaron que la mayoría de la población no cuenta con acceso pleno al sistema EDUS y que el EBAIS local está sobrecargado, con escasos cupos de atención. Esta saturación es particularmente crítica para quienes trabajan en las fincas bananeras, pues deben ajustarse a horarios estrictos que no les permiten acceder a los pocos espacios disponibles.

Además de la barrera horaria, se ha eliminado la atención en horarios vespertinos, lo que obligaba anteriormente a atender a trabajadoras y trabajadores después de sus jornadas. Esta decisión ha generado una reducción drástica en el acceso real a la salud. Para muchas personas, la única opción es acudir antes de las 9:00 a.m., pero si no se les atiende antes de esa hora, pierden el día laboral y son sancionadas o despedidas por las empresas.

Otro eje preocupante fue la violencia obstétrica denunciada por varias mujeres. Se relataron casos en los que se menospreció a mujeres por estar “nuevamente embarazadas”, se les practicaron esterilizaciones sin consentimiento informado o se les negó información sobre el estado de salud de sus recién nacidos. Una de las expositoras relató el caso de una compañera que dio a luz en el hospital de Limón, y cuyo bebé murió sin explicaciones claras, en un contexto de negligencia y falta de sensibilidad cultural por parte del personal médico.

Además, se enfatizó la ausencia total de traductores o intérpretes Ngäbe en los centros de salud, lo que impide una comunicación efectiva, especialmente en situaciones de urgencia. Esto se agrava cuando el personal médico asume una actitud de desprecio o racismo hacia quienes no dominan el español.

En relación con el agua, se denunció el incumplimiento por parte del AyA de la ley que ordena la condonación de deudas. Muchas familias Ngöbe han sido desconectadas del servicio, a pesar de que la Asamblea Legislativa ya había establecido que se debía reanudar el suministro y retirar las sanciones económicas. Frente a esto, la población ha tenido que recurrir a pozos contaminados o cargar agua a pie largas distancias. “No pedimos agua gratis, pedimos que se nos cobre un precio justo y que se reconozca nuestra situación”, expresó Griselda Ábrego.

Condiciones laborales: explotación, listas negras y violencia de género

Participantes: Dionicio Turón, Aurelio Ábrego, Diomedes Santos

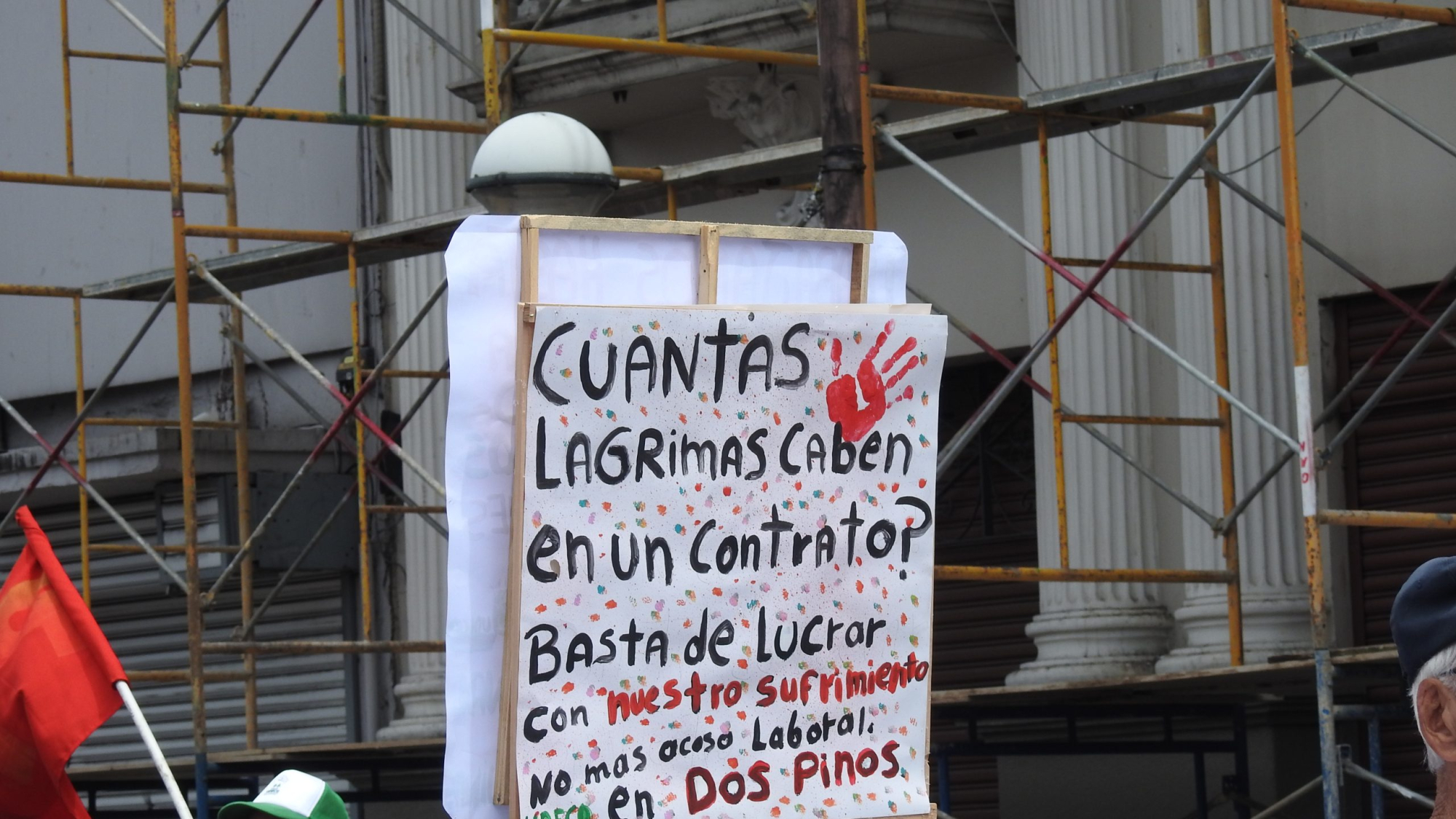

La tercera parte del conversatorio giró en torno a los conflictos laborales que enfrenta la población Ngöbe en las fincas bananeras y plataneras, que representan prácticamente la única fuente de empleo en la zona. Los relatos fueron contundentes: se habló de explotación laboral, discriminación por etnia y nacionalidad, incumplimiento de la legislación laboral y una sistemática represión a quienes intentan organizarse o denunciar abusos.

Se explicó cómo las empresas transnacionales aplican políticas que contradicen lo establecido en las convenciones colectivas. A las personas Ngöbe se les paga menos que a otros trabajadores, se les asignan tareas más pesadas y extensas, y se les despide arbitrariamente cuando se enferman o reclaman. Quienes no están sindicalizados están más expuestos a la persecución laboral y al trabajo forzoso.

Una denuncia particularmente grave fue la del hostigamiento sexual hacia mujeres Ngöbe, quienes son acosadas por supervisores, y en algunos casos amenazadas con despido si no acceden a insinuaciones sexuales. Las que se resisten, muchas veces son despedidas o estigmatizadas dentro de la empresa. “A las mujeres indígenas se les ve como propiedad del patrón”, denunció Aurelio Ábrego.

También se denunciaron prácticas sistemáticas como las fumigaciones aéreas mientras las personas trabajan en el campo, lo cual ha provocado enfermedades respiratorias, problemas de piel, y daños aún no investigados. Quienes han tratado de documentar estas fumigaciones, han sido despedidos y colocados en listas negras que les impiden volver a ser contratados en la zona.

Ante esta situación, las y los participantes exigieron una inspección efectiva del Ministerio de Trabajo, que hasta ahora ha sido inconstante e ineficaz. Se llamó también a los sindicatos y a las organizaciones internacionales a no abandonar a esta población. “La empresa tiene certificados de responsabilidad social, pero en la práctica esclaviza a nuestra gente”, afirmó Diomedes Santos.

Ausencia de territorio: un pueblo sin lugar en su propio país

Participantes: Manuel Palacios, Nicolás Concepción, Eusebio Julián

El último tema, pero quizás el más profundo y estructural, fue la ausencia de reconocimiento territorial para el pueblo Ngöbe asentado en Sixaola. Desde el 2022, han sostenido reuniones con el Viceministerio de Justicia y Paz, INDER, CONAI y otras entidades, sin obtener respuestas concretas. La ausencia de un territorio indígena reconocido impide que este pueblo acceda a proyectos sociales, educación, salud, agua, y vivienda digna.

Las personas expositoras hicieron un recuento de las promesas incumplidas, el desgaste institucional y las constantes negativas por parte de los funcionarios públicos. A pesar de que existen fincas disponibles y que la ley permite establecer territorios indígenas en la milla fronteriza, las autoridades alegan que las tierras son “inundables” o que el Estado “no tiene presupuesto” para atender esta necesidad.

El desarraigo forzado ha generado impactos graves, especialmente en las niñeces y juventudes, quienes crecen sin un espacio donde reproducir su cultura, lengua y cosmovisión. Se denunciaron desalojos forzosos, amenazas, y la negación sistemática del derecho a vivir como pueblo indígena en su propia tierra. “No podemos ni sembrar un plátano en el patio sin que nos lo arranquen”, relató Nicolás Concepción.

Uno de los participantes, Eusebio Julián, hizo un llamado vehemente al Estado costarricense: “No estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo lo que el convenio 169 ya nos garantiza. Este país habla de democracia, pero nos niega el derecho a existir como pueblo”.

Se solicitó además un censo actualizado del pueblo Ngöbe en Sixaola, que permita dimensionar su presencia y fortalecer su demanda territorial. Esta población, compuesta por más de 10.000 personas, no puede seguir siendo tratada como invisible en las políticas públicas.

Cartografía para la dignidad territorial

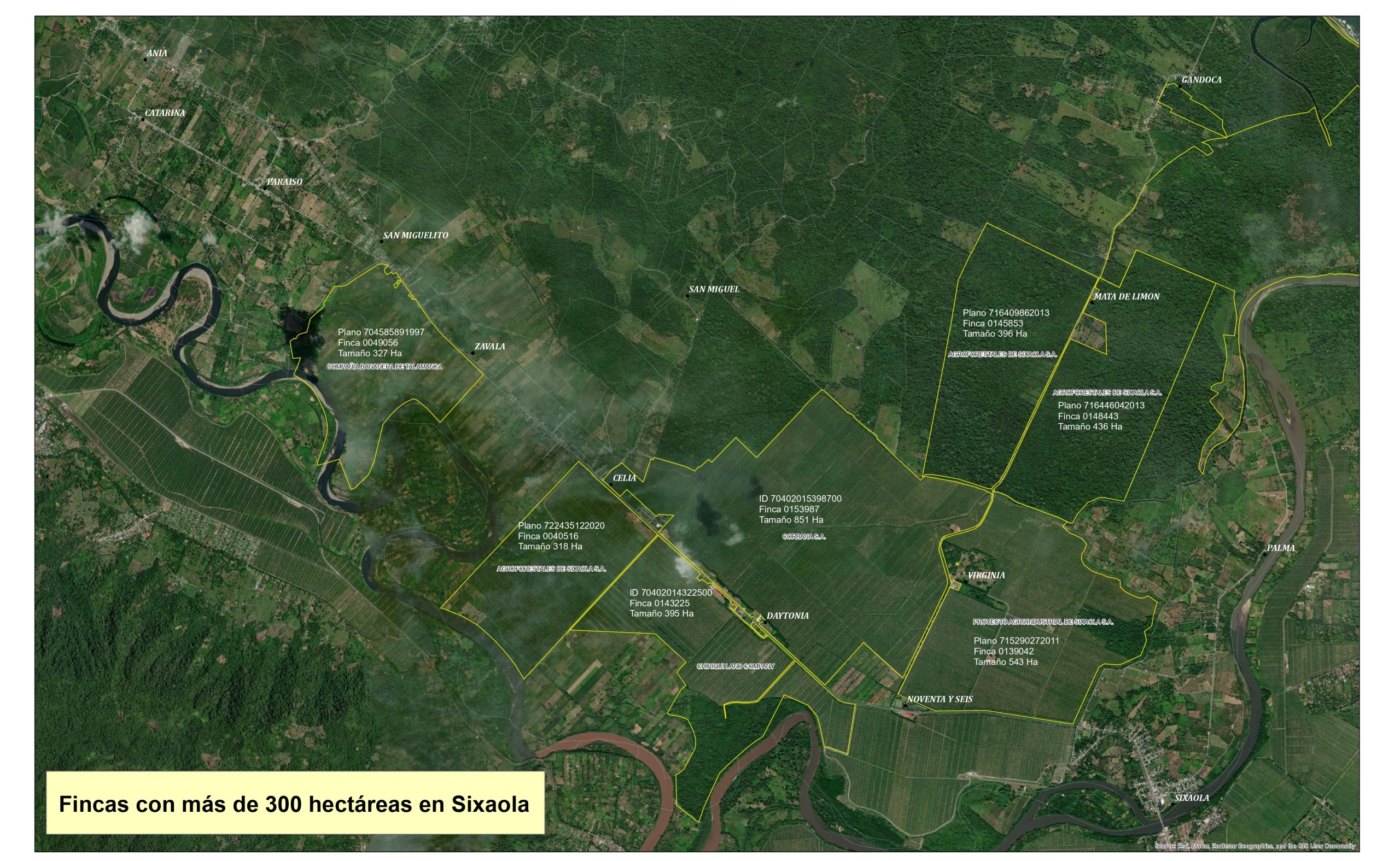

Como parte de su proceso de lucha por el reconocimiento territorial, el pueblo Ngöbe de Sixaola ha venido desarrollando una cartografía participativa que identifica las fincas y espacios actualmente ocupados o reclamados como parte de su territorio. Este trabajo ha sido construido desde el conocimiento colectivo de las comunidades y se basa en recorridos, testimonios y memoria territorial. La cartografía no solo permite visualizar con precisión la dimensión y ubicación del territorio que demandan, sino que también constituye una herramienta política para exigir al Estado una respuesta concreta, sustentada y verificable.

Mapa elaborado por el proyecto de acción social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola

El derecho internacional no es una sugerencia

Costa Rica ha ratificado el Convenio 169 de la OIT desde hace más de 30 años. Este instrumento reconoce el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios territorios, acceder a servicios públicos sin discriminación, preservar sus culturas, y ser consultados de forma libre, previa e informada en todas las decisiones que les afecten. Asimismo, la Ley 9710, sobre personas indígenas transfronterizas, otorga un marco legal específico para proteger los derechos de poblaciones como la Ngöbe asentada en Sixaola.

Sin embargo, los testimonios compartidos durante el conversatorio revelan que estos compromisos son sistemáticamente ignorados. No hay territorio. No hay consultas. No hay acceso adecuado a salud, vivienda, educación ni justicia. Lo que sí existe —y se repite— es discriminación, violencia institucional, racismo estructural y explotación laboral.

Uno de los participantes del conversatorio ironizó con amargura que “solo en Costa Rica se intenta convencer de que los convenios internacionales están por debajo de las leyes nacionales”, una idea que refleja la profunda desconexión entre el discurso diplomático del país y la práctica real de sus instituciones. Esta inversión arbitraria del orden jurídico internacional se ha convertido en excusa para desatender las obligaciones del Estado con los pueblos originarios, y para perpetuar su exclusión de los procesos de toma de decisiones.

El pueblo Ngöbe no está pidiendo privilegios. Está exigiendo que el Estado costarricense cumpla con la legalidad que ha firmado y ratificado. Está defendiendo su derecho a existir como pueblo, a vivir con dignidad, a que sus hijos e hijas crezcan sin miedo al desalojo ni a la desprotección institucional. Está reclamando un mínimo de justicia histórica frente a siglos de desplazamiento y olvido.

Es hora de que Costa Rica deje de hablar de respeto a los pueblos indígenas únicamente en los foros internacionales y empiece a demostrarlo en el terreno, en sus políticas públicas y en el reconocimiento concreto de los derechos que ha negado durante demasiado tiempo. Porque el derecho internacional no es una sugerencia, y la dignidad de los pueblos indígenas no admite más aplazamientos.