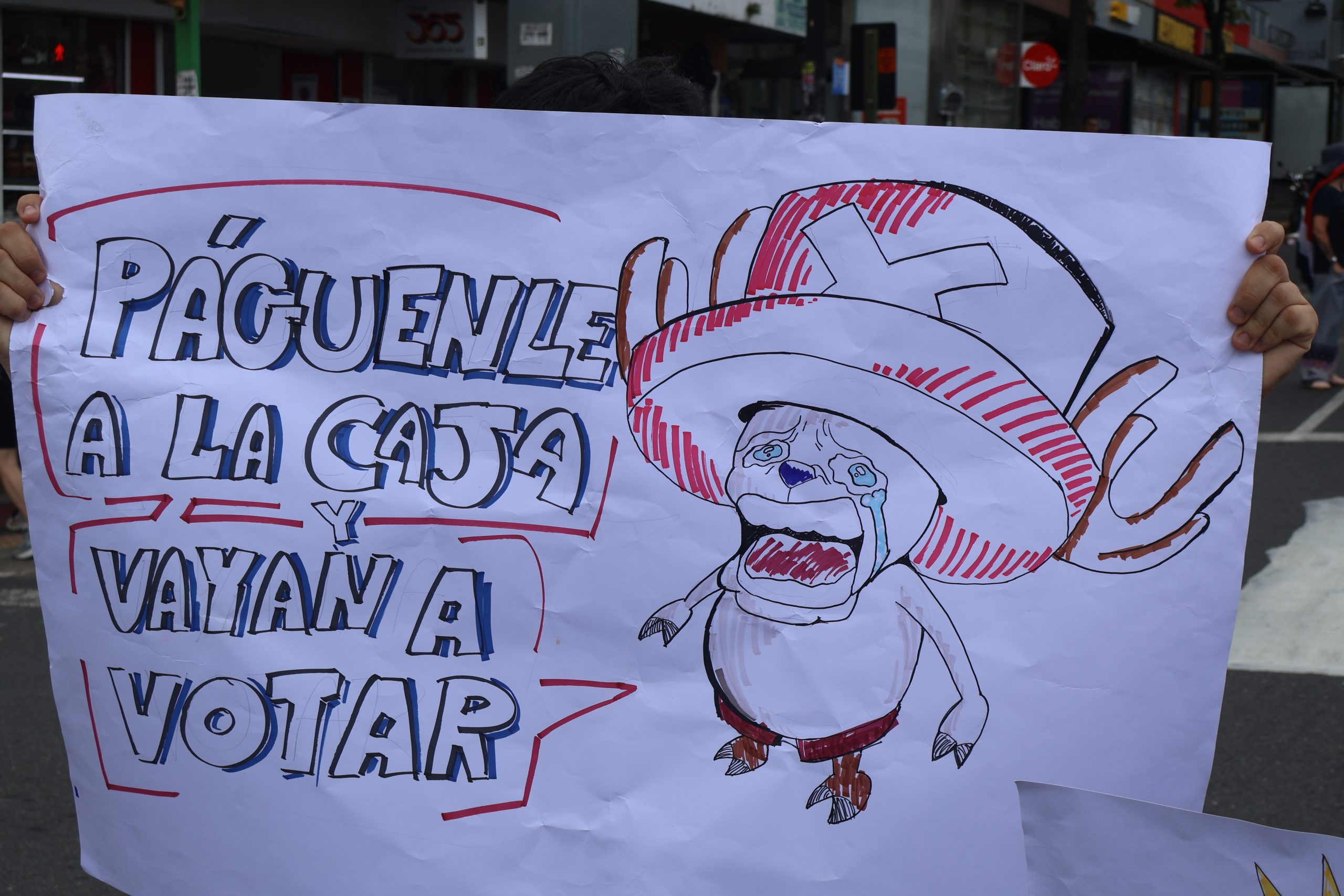

A trece años de la represión del 8 de noviembre de 2012, las calles volvieron a llenarse de voces en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Lo que comenzó como una conmemoración se transformó en un acto de reafirmación política y ética: la salud pública es una conquista popular que hoy enfrenta una de las coyunturas más críticas desde su fundación.

En medio de consignas, banderas y testimonios, la marcha del 8 de noviembre fue también una lección. Nos recordó que la defensa de la Caja no es un asunto técnico ni institucional, sino una lucha profundamente política y moral: lo que está en juego no es solo la sostenibilidad financiera de una institución, sino la posibilidad de sostener la vida en común en un país que se pretende solidario.

Entre las voces que marcaron la jornada, destacó el testimonio de una trabajadora del cuidado que tomó el micrófono para hablar “por quienes están en la UCI cuidando a niños en fase terminal, a sus padres y abuelos”. Su intervención recordó que la defensa de la Caja es también la defensa de quienes sostienen la vida desde el trabajo cotidiano del cuidado. Denunció que el gobierno ha negado la autorización presupuestaria para continuar con el pago de licencias a estas personas, utilizándolas como instrumento de presión política y dejando en la incertidumbre a cientos de familias. “Esto no es política, esto es amor”, expresó con la voz quebrada, denunciando la estrategia gubernamental que castiga a quienes cuidan. Su mensaje condensó uno de los sentidos más profundos de la protesta: cuidar la salud pública es cuidar a quienes cuidan, y reconocer su trabajo es una deuda ética que el país no puede seguir postergando.

Un modelo en disputa: la salud como derecho o como negocio

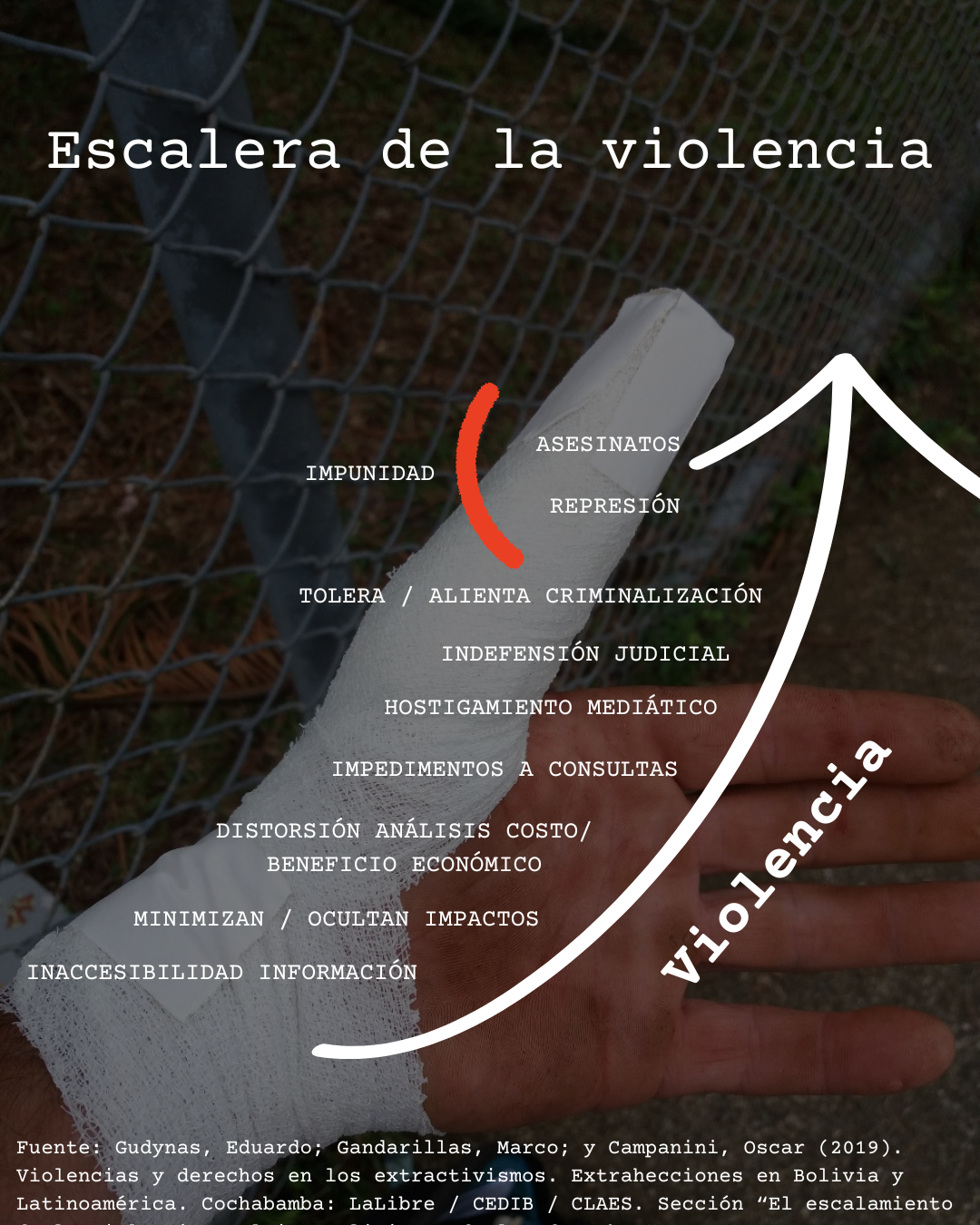

Las organizaciones sociales coincidieron en que el deterioro institucional no es producto del azar, sino de una estrategia deliberada de desfinanciamiento y privatización. Mientras el Estado y los grandes empleadores acumulan deudas millonarias con la CCSS, los discursos oficiales insisten en que “la Caja está quebrada”. Los movimientos lo leen al revés: la Caja está siendo quebrada por decisiones políticas que facilitan la transferencia de recursos públicos hacia intereses privados.

La CCSS encarna uno de los pilares más concretos del Estado social costarricense y un ejemplo histórico de solidaridad intergeneracional y territorial. Sin embargo, desde los años noventa, la introducción de lógicas neoliberales ha intentado subordinar la salud al mercado. En este contexto, las organizaciones recalcan que no se trata de modernizar para competir, sino de recuperar su sentido de comunidad:

“La salud no es un gasto, es una inversión social”, repitieron, recordando que detrás de cada servicio hay un principio de justicia y de vida digna.

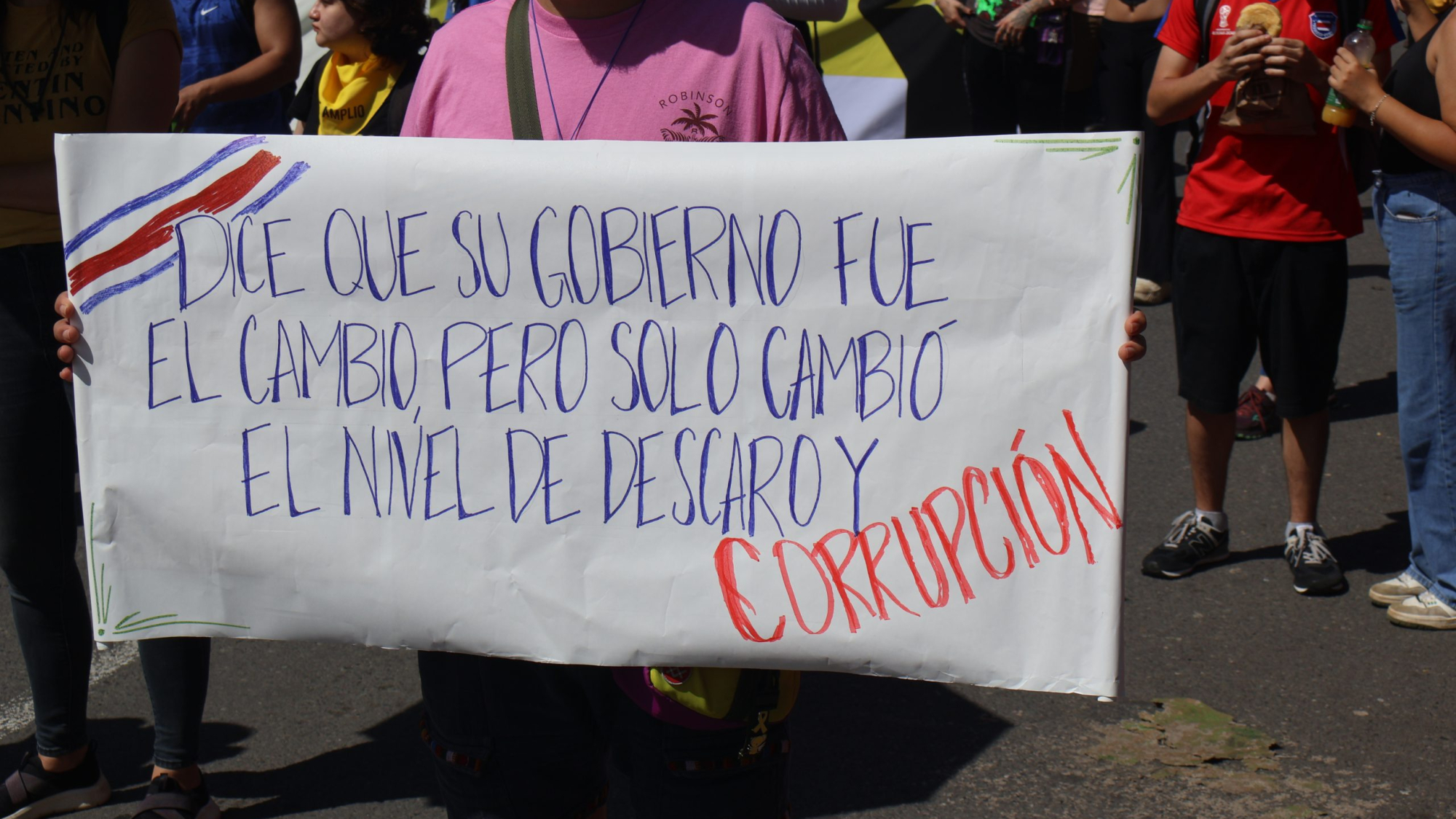

Crisis democrática y mercantilización de lo público

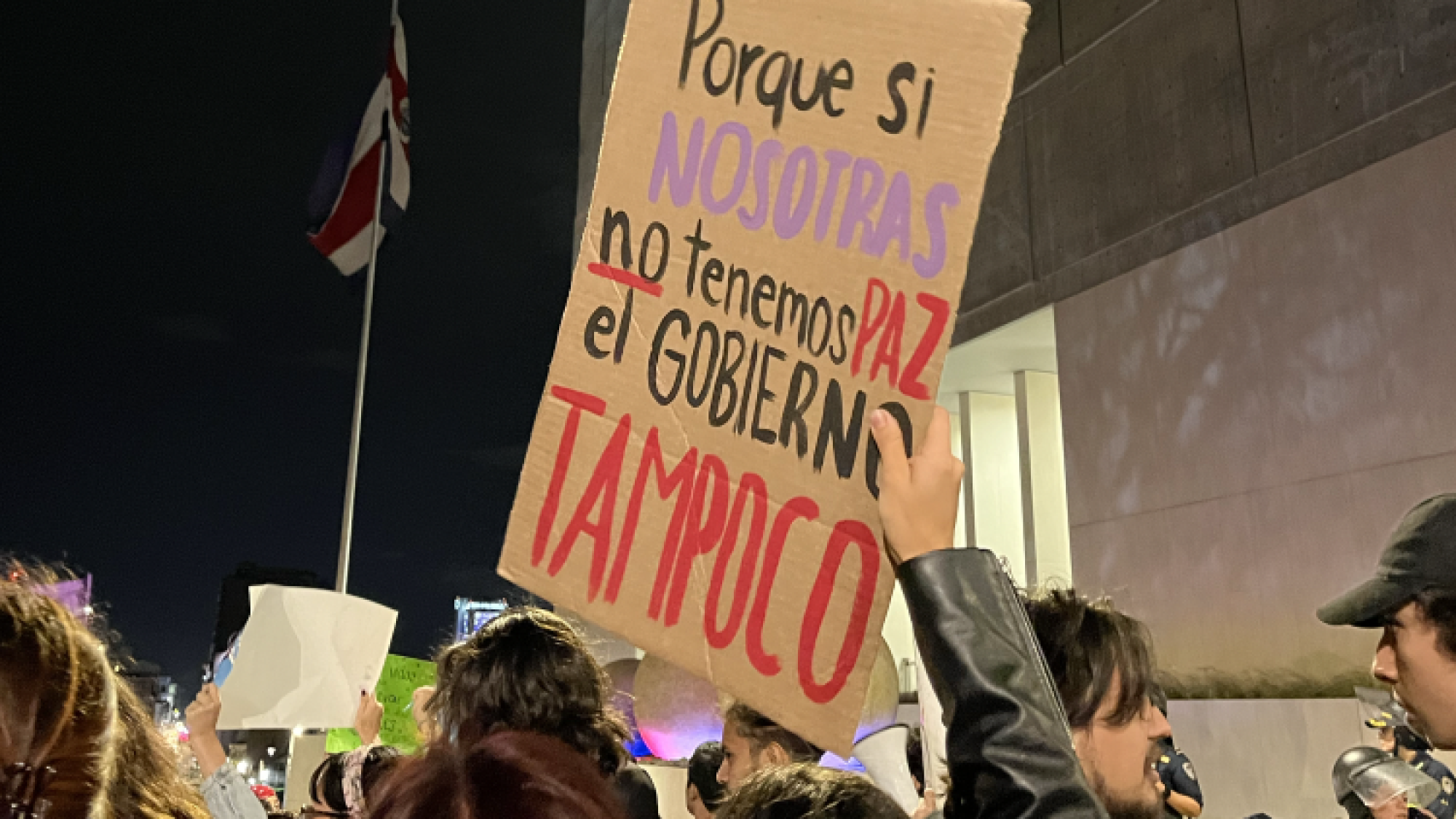

La protesta de este año se desarrolló en un escenario político de creciente autoritarismo. Desde el poder se deslegitima la protesta social, se ataca a las instituciones públicas y se desmantelan espacios de participación ciudadana. Ante ello, defender la Caja se ha convertido en un acto de defensa democrática: sostener la transparencia, la solidaridad y el bien común frente a un Estado cada vez más capturado por intereses empresariales.

Los movimientos alertaron sobre los intentos de fragmentar el régimen de pensiones, reducir la autonomía institucional y abrir espacios para la contratación privada. Todos estos procesos responden a una misma lógica: convertir derechos en mercancías, transformando a la ciudadanía en clientela. En palabras de una dirigenta sindical:

“Cuando se privatiza la salud, no solo se pierde un servicio; se pierde el sentido mismo de lo público, de lo que nos une como sociedad.”

Defender la Caja, en este contexto, es también resistir la cultura de la indiferencia que pretende naturalizar la desigualdad.

Unidad popular frente a la incertidumbre electoral

De cara a las elecciones de 2026, los movimientos hicieron un llamado a superar la apatía, el miedo y la fragmentación. En los discursos emergió una idea común: la defensa de la Caja no puede ser una causa aislada, sino parte de una estrategia más amplia por la justicia social y la democracia.

La unidad popular —entre sindicatos, juventudes, movimientos feministas, campesinos, indígenas y estudiantiles— se plantea como una tarea urgente para enfrentar el avance de proyectos autoritarios y ultraconservadores que amenazan los derechos conquistados.

“Defender la Caja es defender la vida, el trabajo y la dignidad del pueblo costarricense”, afirmaron desde el Frente Nacional por la Seguridad Social.

Esa dignidad implica también denunciar el discurso que intenta dividir al país entre quienes “producen” y quienes “reciben”. La seguridad social, recordaron, es un pacto colectivo que garantiza que nadie quede fuera, y no una dádiva del poder.

Horizonte común: volver a colocar la vida en el centro

La seguridad social en Costa Rica se encuentra en una encrucijada. Entre la tecnocracia que la reduce a cifras actuariales y la política que la usa como botín, los movimientos sociales plantean otro horizonte: recuperar la confianza en lo público, fortalecer la participación social en la gestión institucional y exigir que el Estado asuma plenamente sus obligaciones financieras.

Defender la Caja hoy es también repensar el modelo de país. Es preguntarnos si queremos una sociedad donde la salud, la educación y la vejez estén determinadas por la capacidad de pago o por el derecho a vivir con dignidad.

El 8 de noviembre nos recordó que los derechos se conquistan y se sostienen colectivamente. Que la calle sigue siendo el espacio donde la democracia respira. Y que mientras haya un pueblo dispuesto a levantar la voz, seguirá viva la promesa de justicia social que dio origen a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Porque en Costa Rica, como se volvió a escuchar con fuerza:

“La Caja no se vende, la Caja se defiende.”

Palestina en las calles de Costa Rica: la solidaridad como principio

Entre las voces que se alzaron el 8 de noviembre, también resonó con fuerza la solidaridad con el pueblo palestino y en denuncia del genocidio en curso. En medio de las banderas y las consignas en defensa de la Caja, surgieron palabras de denuncia frente al genocidio en Gaza y de apoyo a quienes hoy resisten la ocupación y la violencia.

Las y los manifestantes recordaron que la defensa de la vida no conoce fronteras: que no se puede luchar por la salud pública y la justicia social sin alzar la voz ante la muerte injusta de otros pueblos. Desde esa conciencia, la causa palestina fue abrazada como parte de una misma lucha global por la dignidad humana y los derechos colectivos.

Esa conexión reafirma un principio que atraviesa toda la jornada: la solidaridad como bien común. En las calles de San José, Palestina se hizo presente no solo como consigna internacionalista, sino como recordatorio de que defender la vida, en cualquier territorio, es una responsabilidad compartida.

La protesta social: un bien común que sostiene la democracia

Entre las voces que recorrieron las calles, una frase quedó grabada en la memoria colectiva:

“La protesta social es un derecho; la represión, un delito.”

Esa afirmación resume con claridad lo que está en juego en momentos como este. La protesta no es un desorden que interrumpe la vida pública, sino una de sus expresiones más genuinas. Es el espacio donde el pueblo defiende lo que le pertenece y recuerda al poder que la soberanía no se delega por completo.

En Costa Rica, donde las conquistas sociales nacieron de la organización y la calle, la protesta sigue siendo un bien común social: una práctica colectiva que mantiene viva la democracia, permite disputar el sentido de lo público y afirmar que los derechos no se mendigan, se ejercen.

Frente a la criminalización de la disidencia y los intentos de reducir la política a la obediencia, salir a las calles es una forma de cuidar lo común. Porque cuando el pueblo se organiza y se hace escuchar, no solo defiende instituciones como la Caja: defiende el derecho mismo a tener voz, a construir futuro y a decidir en colectivo.

La protesta como memoria viva

El 8 de noviembre no solo convoca a la defensa de la Caja, sino también a la memoria de quienes resistieron la represión de 2012. A trece años de aquel episodio, las calles siguen siendo un espacio donde el recuerdo se transforma en acción. Las personas que marcharon este año no lo hicieron solo para reclamar derechos, sino para rendir homenaje a quienes fueron golpeados, judicializados y perseguidos por ejercer el suyo.

Conmemorar en la calle es una manera de decir que la historia sigue abierta. La protesta se convierte así en un acto de memoria social, donde las experiencias del pasado alimentan la conciencia colectiva y fortalecen la resistencia frente a nuevas formas de autoritarismo. Cada pancarta y cada consigna recuerdan que los derechos sociales —como la salud, la educación y la seguridad social— fueron conquistados por la organización popular y solo se mantienen vivos cuando el pueblo los defiende.

El 8 de noviembre es, por tanto, una fecha de lucha, pero también de gratitud: un recordatorio de que la memoria no pertenece a los archivos, sino a las calles donde sigue latiendo la esperanza.

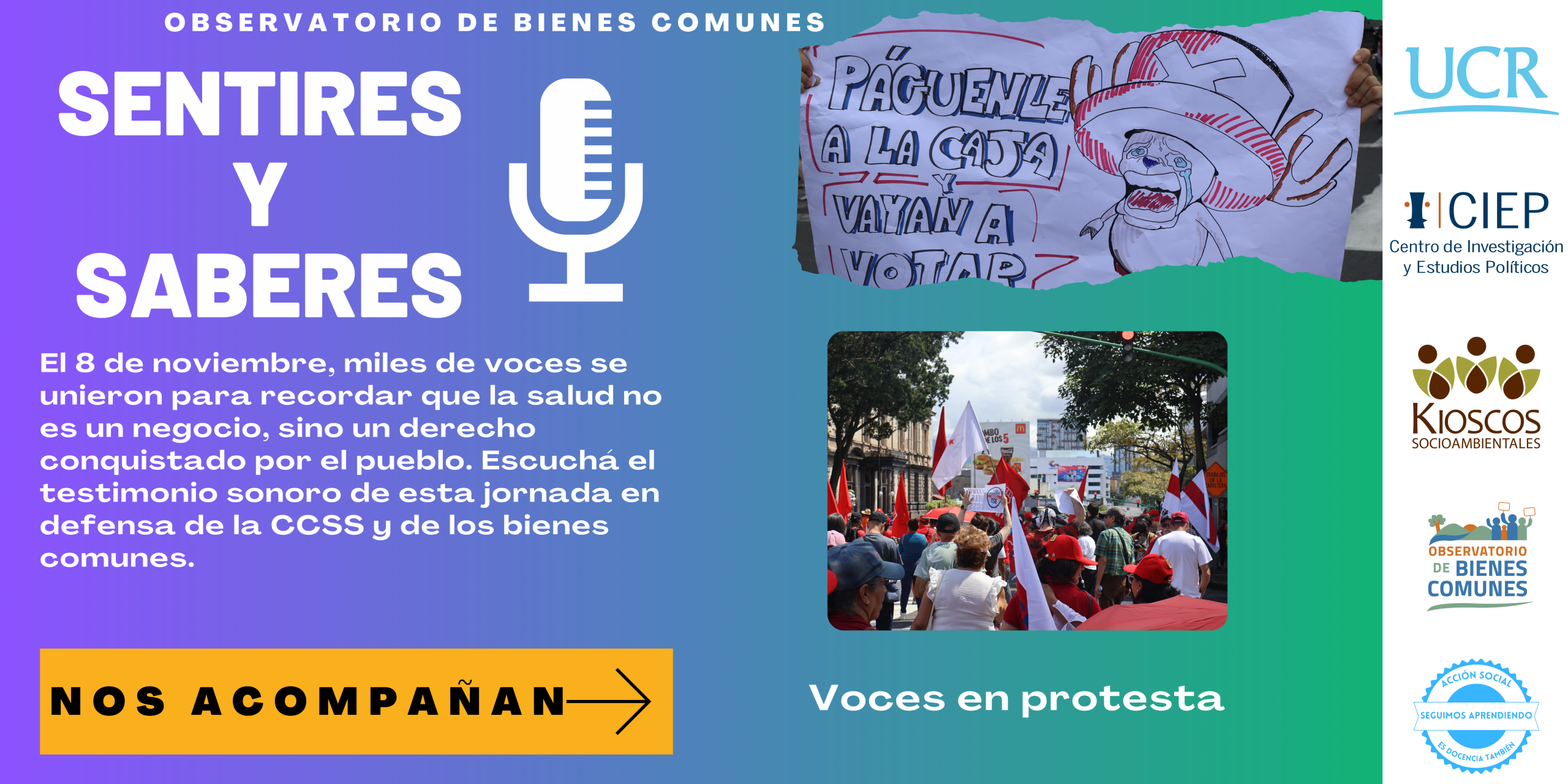

🎧 Escuchá las voces del 8 de noviembre

El Observatorio de Bienes Comunes acompañó la manifestación y registró el pulso vivo de la jornada: consignas, discursos y emociones que dieron forma a un testimonio colectivo en defensa de la Caja y de la vida. Este registro sonoro es una invitación a volver a las calles con el oído y el corazón, a escuchar lo que se dijo, lo que se sintió y lo que aún resuena. Porque la memoria también se construye con sonido, y cada voz grabada recuerda que los bienes comunes se defienden juntas, desde la palabra y desde la calle. Pueden escucharlo aquí.

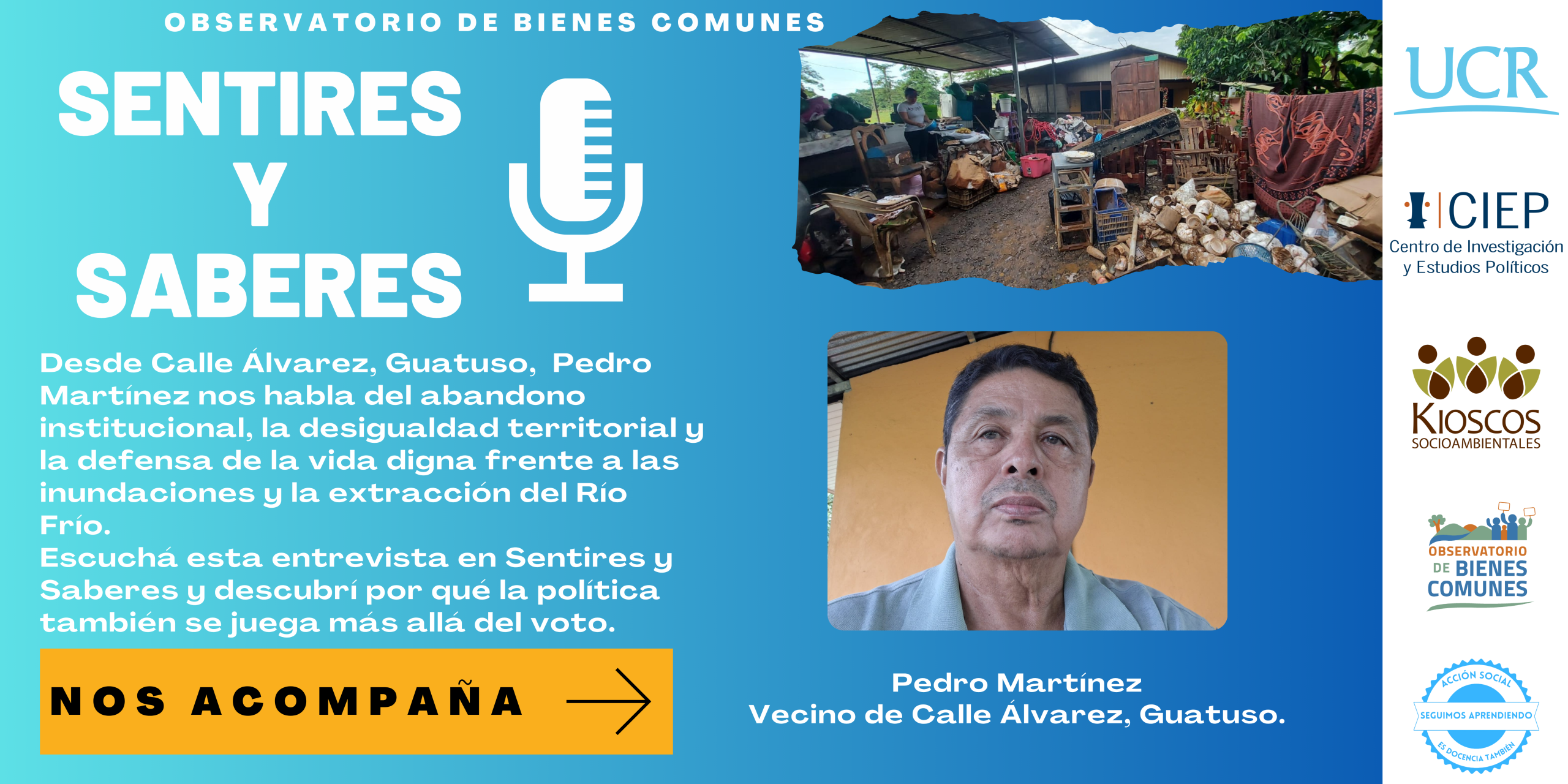

Escuchá la entrevista completa con Pedro Martínez en Calle Álvarez, Guatuso.

Escuchá la entrevista completa con Pedro Martínez en Calle Álvarez, Guatuso.