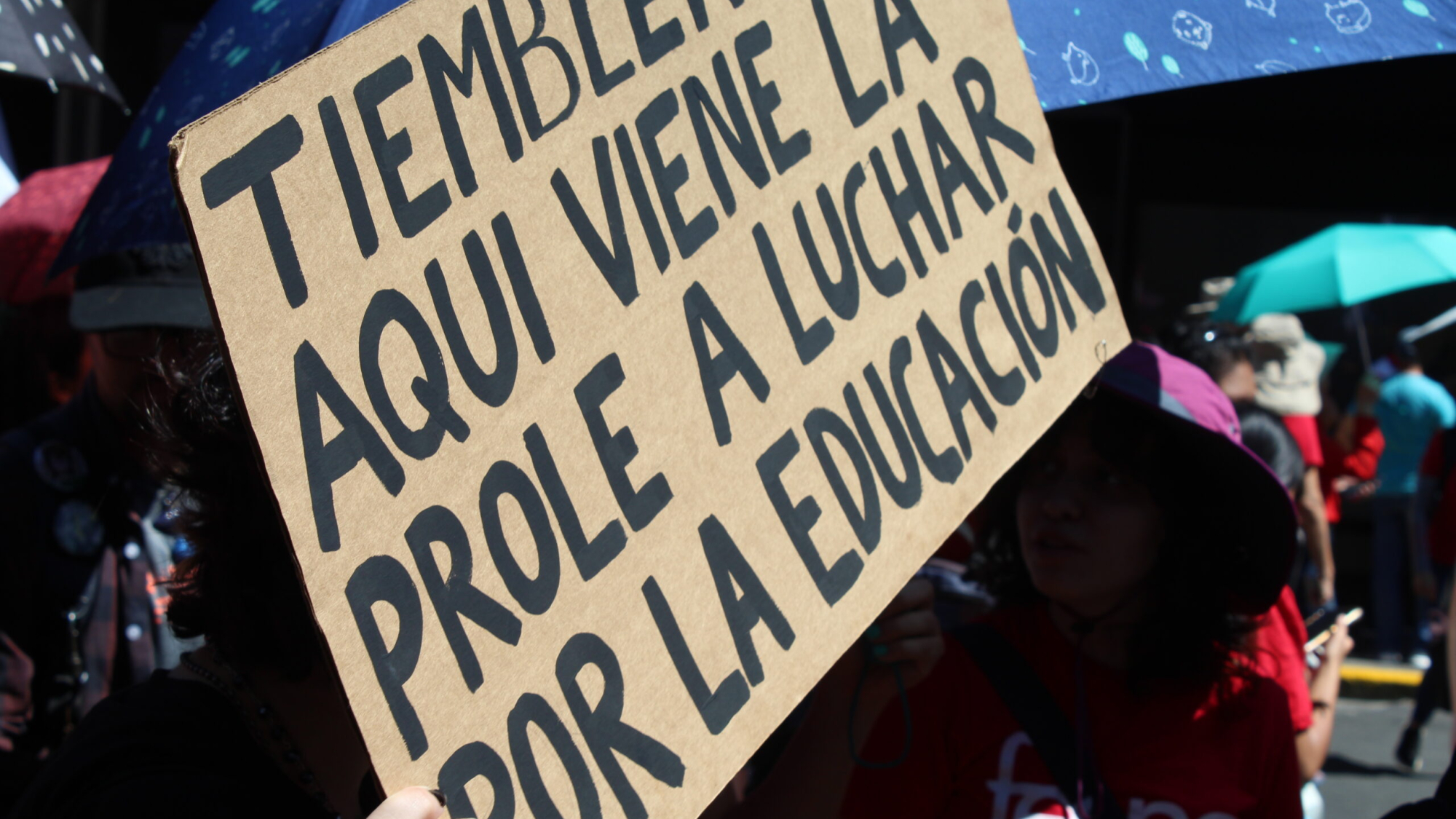

Medidas extremas para sobrevivir

Portar un arma no era parte del plan. No era algo que Philippe hubiera imaginado como parte de su vida cotidiana cuando empezó a denunciar delitos ambientales. Pero con el paso del tiempo, la violencia fue escalando. Las amenazas, los gritos desde los carros, la vigilancia constante… todo empezó a volverse más real, más cercano.

“Yo ando casi siempre solo en el campo”, explica. “Aquí la gente o está trabajando o tiene miedo. No siempre se puede contar con compañía. Y ya las cosas se estaban calentando”.

Fue entonces cuando tomó una decisión extrema: iniciar el proceso para obtener el permiso de portación de arma de fuego. No por gusto, ni por afán de confrontación, sino como una medida desesperada de autoprotección.

“Sentí que necesitaba algo para defenderme”, dice. Investigó, consiguió toda la información necesaria, y se preparó para los exámenes teóricos y prácticos. Finalmente, obtuvo el permiso.

Lo hizo, dice con claridad, por estar en esta lucha. Porque defender la naturaleza en un contexto como el de Talamanca no es solo un compromiso ético: puede ser una sentencia. Y porque las agresiones iban en aumento, y el Estado —el que debería proteger a quienes defienden el bien común— no aparecía por ninguna parte.

A la fecha, esa ausencia persiste. Mientras Philippe sigue caminando los humedales, las playas y las montañas, acompañado solo por su convicción y su arma, el Estado continúa en deuda: una deuda profunda con quienes, como él, arriesgan la vida por cuidar la vida de todos.

La impunidad cotidiana como forma de violencia

A pesar de las múltiples denuncias interpuestas por Philippe y de las pruebas contundentes —fotografías, videograbaciones, objetos utilizados en agresiones— presentadas ante diversas instancias judiciales, muchas de las personas involucradas en estos actos siguen circulando impunemente por su entorno cotidiano. No es raro que pasen cerca de su negocio, que lo insulten en voz alta o que lo increpen directamente, incluso en presencia de otras personas. Estos actos, aunque a veces sutiles y otras veces abiertamente hostiles, tienen un efecto acumulativo. Refuerzan su situación de vulnerabilidad y envían un mensaje claro: aquí, quienes defienden el ambiente están solos.

Cada encuentro no es solo una amenaza, sino un recordatorio doloroso de que, en lugar de protección, lo que ha recibido es abandono institucional. La sensación de desamparo se profundiza cuando el agresor se le aproxima sin ninguna consecuencia, colocándolo una y otra vez en una posición de inferioridad frente a quienes violan la ley con respaldo tácito de la impunidad.

¿A quién defiende la justicia?

A esta violencia impune se suma una experiencia aún más desoladora: dentro de los mismos procesos judiciales, Philippe ha tenido que enfrentar la falta de compromiso de quienes deberían representarlo legalmente. En varias ocasiones, sus propios defensores públicos —a pesar de contar con registros en video y pruebas físicas de los hechos— le han sugerido que concilie con sus agresores. La razón que le dan “ustede tiene el 50 por ciento de ganar el caso”.

Este tipo de recomendaciones, lejos de ser neutras, revelan una estructura judicial que no comprende ni reconoce el carácter específico de la defensa ambiental. Para Philippe, el mensaje es devastador: si ni siquiera su representante legal cree en la justicia, ¿entonces a quién defiende el sistema judicial? ¿A quién protege, si no es a quienes arriesgan su vida para que se cumpla la ley?

Este abandono jurídico no es anecdótico: es estructural. Y representa un obstáculo más en el ya riesgoso camino de las personas que, como Philippe, defienden la vida.

¿Hasta cuándo?

La historia de Philippe refleja un patrón claro y preocupante: la defensa de la naturaleza en Costa Rica —incluso en un país con reconocimiento internacional por su legislación ambiental— es una actividad de alto riesgo cuando entra en conflicto con intereses económicos, corrupción o estructuras de poder local.

Philippe no está solo. Es parte de una comunidad invisible de personas que luchan por los ríos, los bosques, la biodiversidad y el derecho colectivo a vivir en un entorno sano. Pero está expuesto, vulnerable y enfrentando un aparato institucional que, en lugar de protegerlo, lo revictimiza.

Costa Rica no puede seguir ignorando estas señales. Es urgente establecer mecanismos efectivos de protección para las personas defensoras del ambiente, garantizar justicia para las agresiones sufridas y desmantelar las estructuras de impunidad que permiten que estos hechos continúen.

Defender la naturaleza no puede ser una condena al exilio, al miedo o a la muerte.