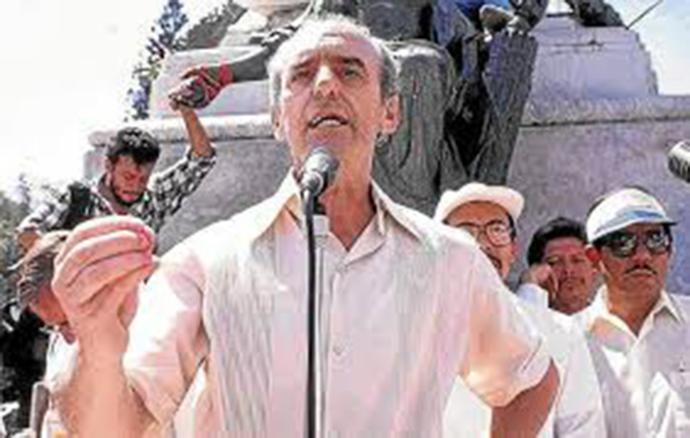

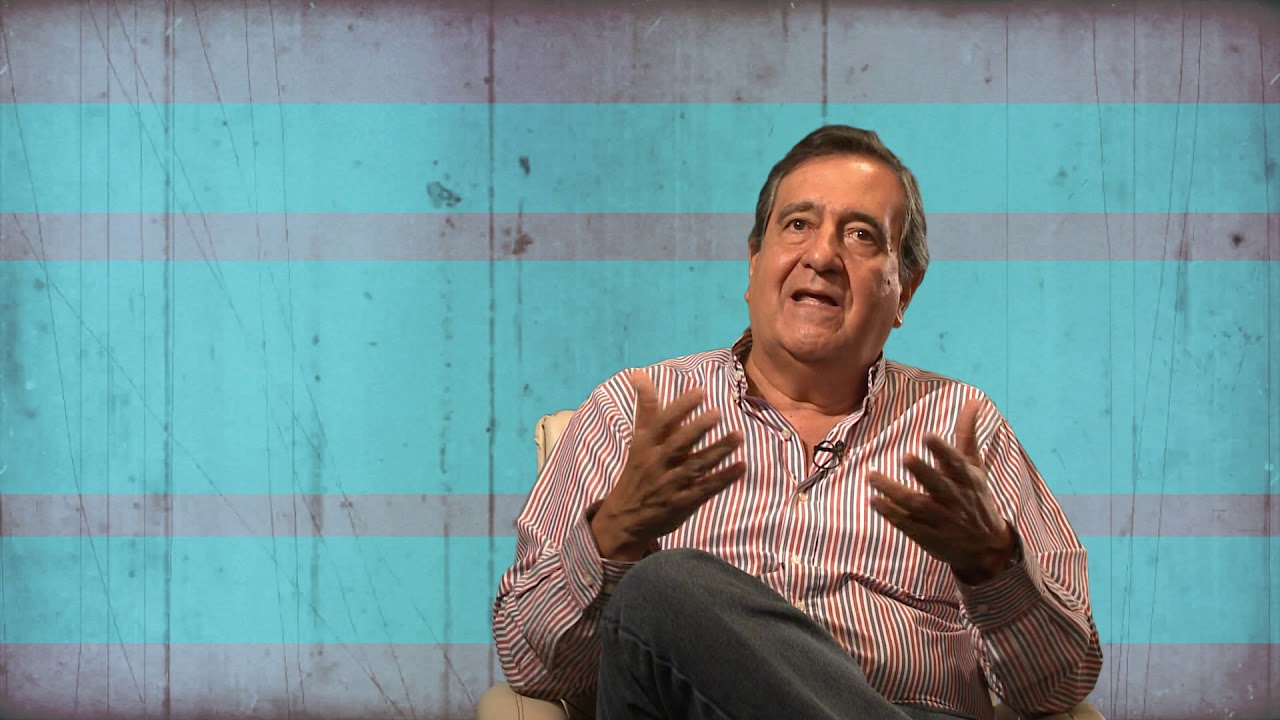

Oscar Jara Holliday es una de las voces más influyentes, rigurosas y queridas en la educación popular latinoamericana. Su aporte a la sistematización de experiencias —concebida no como técnica aislada, sino como proceso político-pedagógico profundamente articulado con la transformación social— se ha convertido en un referente continental para educadores, organizaciones, movimientos sociales y universidades.

Con enorme satisfacción compartimos este número especial de Diálogo entre Educadores, una edición que celebra su vida, su pensamiento y su legado colectivo, al tiempo que ofrece recursos formativos fundamentales para quienes trabajan desde la educación popular, la investigación crítica y los procesos comunitarios.

Un homenaje que es también una escuela

Este número no es solo un gesto de reconocimiento: funciona como una pequeña escuela de educación popular, donde el recorrido biográfico se entrelaza con conceptos, testimonios, herramientas y preguntas que han atravesado décadas de práctica pedagógica liberadora.

El homenaje recoge voces de Cuba y América Latina, reviviendo talleres, encuentros, procesos formativos y momentos de militancia pedagógica compartida con Oscar. En esos relatos, el lector encuentra lo que Jara siempre defendió: que el conocimiento es inseparable del afecto, la memoria y el compromiso con la vida de nuestros pueblos.

Un número cargado de recursos: herramientas, técnicas y aprendizajes

Desde ese cariño y reconocimiento a su legado, queremos compartir el nuevo número de Diálogo entre Educadores, una edición especialmente dedicada a la vida y los aportes de Oscar Jara. Este número reúne textos, herramientas, reflexiones y una entrevista que permiten acercarse a su manera tan humana y rigurosa de entender la educación popular y la sistematización de experiencias. Al ponerlo a disposición, buscamos que más personas, colectivos y procesos puedan seguir aprendiendo con él, desde la práctica y para la transformación.

El boletín recoge además:

Tarjetas pedagógicas (Tarjete-Ando) basadas en textos de Jara.

El Mosaico de la Praxis, una técnica participativa inspirada en su método.

Comparaciones claras entre sistematización, evaluación e investigación, uno de los aportes más citados del libro.

La ruta metodológica completa de la sistematización, con fases, preguntas clave y errores frecuentes.

Extractos del histórico debate del PLAS del CEAAL, donde se formaron las bases de la sistematización latinoamericana contemporánea.

Testimonios de educadores populares, que revelan el impacto humano y político de su pedagogía.

Cada sección funciona como un puente entre teoría, acción y memoria, algo que constituye el corazón de la propuesta de Oscar Jara.

Una invitación a seguir sistematizando para transformar

Este número especial recoge el espíritu profundo del libro de Jara: sistematizar es un acto de conciencia crítica y también un acto de esperanza.

Esperanza entendida no como espera pasiva, sino como potencia colectiva que se renueva cada vez que reconstruimos lo vivido, aprendemos de la experiencia y proyectamos futuros distintos.

Invitamos a leer, estudiar, compartir y poner en práctica este número. Es un homenaje, pero también un llamado: seguir aprendiendo con Oscar, seguir construyendo educación popular, y seguir sistematizando para abrir caminos hacia otros mundos posibles.

Aportes metodológicos y políticos de gran profundidad

Gracias a los aportes que Oscar Jara ha construido a lo largo de décadas —en diálogo con movimientos sociales, organizaciones y procesos formativos— este número recupera elementos esenciales de su propuesta pedagógica y metodológica. Su enfoque sobre la sistematización de experiencias, su mirada dialéctica de los procesos, y su insistencia en la articulación entre práctica, teoría y acción colectiva permiten comprender la profundidad política y transformadora de su trabajo.

1. La sistematización como producción de conocimiento situado

Oscar Jara insiste en que la sistematización no describe, sino que interpreta críticamente los procesos vividos, reconstruyendo sus relaciones, tensiones, etapas y sentidos. En su enfoque:

-La práctica es punto de partida y de llegada.

-El conocimiento emerge del diálogo entre sujetos colectivos.

-La teoría no es un decorado externo, sino un instrumento para profundizar la comprensión crítica.

-La sistematización produce saberes que vuelven a la comunidad para fortalecer su acción.

Esta perspectiva, ampliamente desarrollada en su libro, aparece aquí explicada a través de gráficos, herramientas, testimonios y debates históricos.

2. El enfoque dialéctico como columna vertebral

El libro y este número especial destacan cómo Oscar articula una epistemología dialéctica, donde el movimiento, la contradicción, el conflicto y la historicidad de los procesos son claves para comprender la experiencia social.

Por eso, en su texto La Concepción Metodológica Dialéctica, los Métodos y las Técnicas Participativas en la Educación Popular Jara explica con claridad cómo:

-el método se vincula al horizonte político,

-las técnicas no pueden separarse del sentido ético y del proyecto emancipador,

-la participación es parte constitutiva del acto de conocer.

3. La sistematización como práctica transformadora

Una de sus afirmaciones centrales —reiterada tanto en su libro como en este número— es contundente:

“La sistematización convierte la práctica en fuente de conocimiento y la teoría en herramienta de acción.”

Desde esta perspectiva, sistematizar no es un cierre, sino una apertura: un acto de lectura crítica que ilumina nuevos caminos de lucha, de organización y de acción colectiva.

Queremos aprovechar para compartir algunos materiales que realizamos junto a Oscar Jara

1. La Concepción Metodológica Dialéctica, los Métodos y las Técnicas Participativas en la Educación Popular

Un texto imprescindible para comprender la articulación entre método, opción política y práctica participativa. Ofrece criterios para trabajar procesos educativos desde una perspectiva crítica y dialógica.

2. Entrevista que realizamos junto a Oscar Jara en Sentires y Saberes sobre educación popular y participación

Una conversación rica que aborda:

-los retos contemporáneos de la educación popular,

-el papel de la participación,

-la importancia de la memoria colectiva,

-las tensiones entre teoría y práctica,

-el potencial democratizador de la sistematización.

Es un material ideal para espacios de formación, talleres y procesos organizativos.

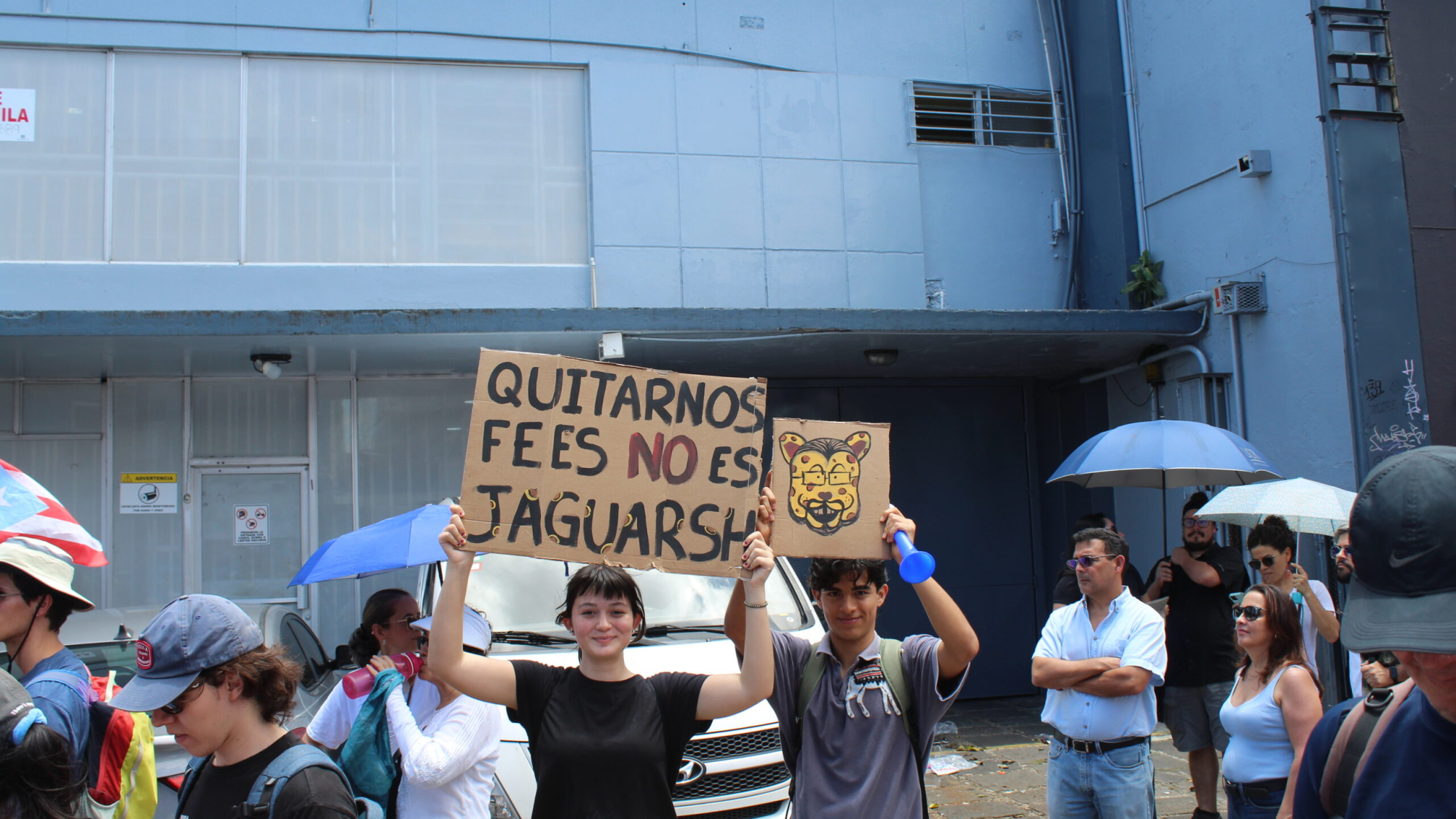

Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica

Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica Horario: Lunes de 9 a.m. a 12 m.d. (15/09 al 13/10) Nuevas fechas

Horario: Lunes de 9 a.m. a 12 m.d. (15/09 al 13/10) Nuevas fechas Público: Abierto a todas las personas, con énfasis en quienes participan en organizaciones sociales, culturales o comunitarias

Público: Abierto a todas las personas, con énfasis en quienes participan en organizaciones sociales, culturales o comunitarias Inscripciones: Hasta el 1 de setiembre de 2025

Inscripciones: Hasta el 1 de setiembre de 2025 Cupo limitado – se requiere participación en todas las sesiones.

Cupo limitado – se requiere participación en todas las sesiones.